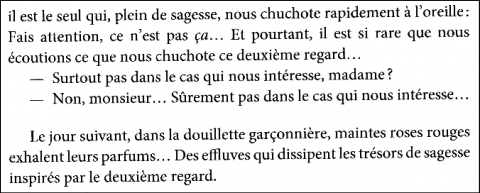

Le Tant attendu

maïeuticien

(parution 5 janvier 2011)

Prenez un bébé sur le point de naître, disons le 31 décembre 1999, aux premiers coups de minuit. Un bébé qui aime sucer son pouce. De préférence un bébé batave. C’est bien plus drôle puisque l’expression néerlandaise « sucer quelque chose de son pouce », c’est-à-dire en tirer quelque chose en suçant dessus, c’est inventer, affabuler, imaginer de toutes pièces. De même, d’ailleurs, que la locution « avoir un gros pouce ». Le pouce comme siège de l’imagination, en quelque sorte. Arrangez-vous pour que le bébé fabulateur hérite de sa grand-mère paternelle un don d’extralucide. Cela fait, armez-vous de patience et préparez-vous à encaisser contraction sur contraction. Car notre bébé batave – enfin plutôt mi-mimolette mi-couscous –, avant de mettre le nez dehors, a décidé de tenir le crachoir sur plusieurs centaines de pages.

Son don lui permet de connaître ses géniteurs et aïeux bien mieux qu’eux-mêmes ne se connaîtront jamais : Mehdi, son jeune papa de 17 ans ; Diana, sa jeune maman de 17 ans ; ses grands-parents pater- nels, Driss Ayoub, boucher titulaire d’un faux permis de conduire, et Malika, amatrice de thé devant l’Éter- nel ; Elisabeth Doorn, sa grand-mère maternelle, bourgeoise de La Haye, pacifiste sur le retour; Samuel Black Crow Brannigan, son grand-père paternel biologique qui s’est retiré dans le désert de l’Arizona en quête des secrets de ses propres aïeux indiens ; Rob Knuvelder, le père adoptif de Diana, qui ne vit plus avec sa femme Elisabeth, mais en face de chez elle.

Son don lui permet de connaître ses géniteurs et aïeux bien mieux qu’eux-mêmes ne se connaîtront jamais : Mehdi, son jeune papa de 17 ans ; Diana, sa jeune maman de 17 ans ; ses grands-parents pater- nels, Driss Ayoub, boucher titulaire d’un faux permis de conduire, et Malika, amatrice de thé devant l’Éter- nel ; Elisabeth Doorn, sa grand-mère maternelle, bourgeoise de La Haye, pacifiste sur le retour; Samuel Black Crow Brannigan, son grand-père paternel biologique qui s’est retiré dans le désert de l’Arizona en quête des secrets de ses propres aïeux indiens ; Rob Knuvelder, le père adoptif de Diana, qui ne vit plus avec sa femme Elisabeth, mais en face de chez elle.

Le patronyme Knuvelder permet de situer immédiatement les ambitions de notre bébé narrateur pas encore né : ce nom draine en effet avec lui huit siècles de littérature néerlandaise : pour tout Néerlandais fier des Belles Lettres de son pays, « le Knuvelder », ce sont les 4 épais volumes de l’Histoire de la littérature néerlandaise publiés entre 1948 et 1953 par le professeur Gerard Knuvelder (1902-1982). Notre bébé multiculturel aurait-il donc l’intention de faire sien ce patrimoine avant même d’avoir quitté l’utérus de sa maman aux « divines taches de rousseur » ? Quant au nom de famille Doorn (= Épine), il annonce quelques accrocs, tant à la règle (« on ne couche pas avant le mariage », « on ne mange pas de cochon », « notre fille n’épousera pas un mahométan »…) qu’à la réputation de plus ou moins tous les protagonistes du roman, des accrocs au cerveau aussi « dans le monde de la subconscience et de la surconscience » des Occidentaux pur jus… Toujours au rayon des patronymes, Ayoub,  bien que court, fait figure de nom à courant d’air : les Ayoub descendent des Ayoub qui eux-mêmes descendent des Ayoub qui eux-mêmes descendent de… Job, modèle inégalé de vertu et de probité sur son tas de fumier. Malika, la grand-mère berbère, n’a bien entendu pas de nom de famille si ce n’est celui de son mari. Une femme, ça n’en acquiert un que le jour de son mariage.

bien que court, fait figure de nom à courant d’air : les Ayoub descendent des Ayoub qui eux-mêmes descendent des Ayoub qui eux-mêmes descendent de… Job, modèle inégalé de vertu et de probité sur son tas de fumier. Malika, la grand-mère berbère, n’a bien entendu pas de nom de famille si ce n’est celui de son mari. Une femme, ça n’en acquiert un que le jour de son mariage.

un volume d'une réédition (1978) de l'ouvrage de G. Knuvelder

À cette galerie de protagonistes patientant à la maternité le soir du Nouvel An – qui se rongeant les ongles, qui faisant les cent pas, qui grognant contre celui qui se ronge les ongles, qui grommelant après celui qui fait les cent pas –, le bébé-narrateur va bien sûr adjoindre des comparses : un pied-bot inspecteur du permis de conduire, une éternelle fiancée berbère, un Capverdien vendeur de voitures 100% halal, un marabout au bout du rouleau, un rappeur qui ne se méfie pas assez des réfrigérateurs, un imam qui manie la baguette, une Flamande surnommée Gazette d’Anvers, un fils de qaid qui croit mourir en odeur de sainteté, des Dupond et Dupont prénommés Ahmed et Ahmed, deux vaches prénommées Aïcha et Kandicha (1), une jeune Hindoustanie au derrière en forme de tonnelet et un Indo-surinamien un peu moins jeune hypnotisé par les mouvements dudit tonnelet, une robe de mariée blanche aux boutons rouges pareils à des coccinelles, une machine à laver qui se prend pour un muezzin… Peu à peu apparaissent ainsi sous les yeux du lecteur et un coin perdu du Rif où la vie se meurt peu à peu et une rue animée de Rotterdam où se côtoient plus ou moins des gens venus du monde entier. À travers la voix du bébé de Diana et Mehdi, Abdelkader Benali compose une fresque désopilante sur la rencontre de deux mondes, celui des djinns et celui des convictions rationalistes : « En Hollande, on baigne dans les certitudes, sauf en ce qui concerne la naissance et la mort. L’air soucieux, les gens se penchent sur votre lit de mort : tendus, ils attendent ce qui va survenir juste avant le trépas : la révision de la loi sur l’euthanasie ou votre dernier souffle. Un sourire sardonique aux lèvres ou une larme de crocodile sur la joue, ils vous assurent que tout va pour le mieux. Vous les rabrouez : “Mais je ne m’ennuie pas encore !” Eux : “Nous, si. On voit que tu t’ennuies. On voit que t’as hâte de t’en aller. Fais pas machine arrière.” Point final. Circulez, y a rien à voir. »

une des éditions hollandaises du roman

Entre les fusées qui jettent des gerbes de couleur dans le ciel marocain pour annoncer aux habitants d’une campagne reculée le début du Ramadan et les feux d’artifice que l’on tire en Hollande à l’occasion du passage à la nouvelle année, le romancier narre une année de l’existence de Diana et Mehdi, deux adolescents d’autant plus attachants qu’ils sont quelconques. De sa plume en apparence dégingandée et assurément sarcastique, il épingle avec une rare acuité tant les travers des adultes que ceux des « jeunes », tant ceux du citoyen moyen que ceux de l’étranger nouvellement arrivé, tant ceux des autres que les siens propres. Le quartier de Rotterdam qu’il décrit, avec sa boucherie, sa bibliothèque, son tramway, la boutique où tous les étrangers viennent téléphoner, sa population bigarrée, son junkie, c’est un peu sa mythologie personnelle, le terrain de sa commedia dell’arte, son buffet à souvenirs, même s’il a grandi dans un environnement plutôt hollandais ; comme Mehdi, il a travaillé dans la boucherie de son père ; comme Mehdi, il a une mère qui ne s’exprime guère en néerlandais ; comme Mehdi, il a éprouvé le besoin de chausser des baskets qui coûtaient la peau des fesses, bottes de sept lieues conduisant non à la cour du roi mais dans les bras d’une Diane pas forcément chaste, dans ceux d’une Muse ou bien à l’Atlantide (2). Mais dans cette œuvre touffue, les éléments autobiographiques ne sont que des accessoires. L’essentiel réside plutôt dans la pétulance narrative du bébé, les scènes oniriques et métaphoriques, les pseudo-contes de fées qui pren- nent à contre-pied nos attentes, les facéties d’un conteur-né qui emprunte les méandres d’un cordon ombilical pour changer à sa guise d'époque et de lieu ; sur un arrière-fond de douce nostalgie, la réalité semble échapper en permanence aux personnages. Omniprésentes, la quête du père et celle de l’être aimé, la quête d’une identité, donnent lieu à maintes scènes tragi-comiques. Garçon tourmenté, Mehdi est toutefois le seul à avoir grandi avec son père et sa mère. Malika est orpheline : plus de parents, plus de parents adoptifs ; Driss à quitté sa mère et on ne sait rien de son père ; Diana n’a vu le sien qu’à de rares occasions, entre deux avions. Une fois ses parents morts, Samuel cherche pour sa part à rejoindre ses ancêtres…

Entre les fusées qui jettent des gerbes de couleur dans le ciel marocain pour annoncer aux habitants d’une campagne reculée le début du Ramadan et les feux d’artifice que l’on tire en Hollande à l’occasion du passage à la nouvelle année, le romancier narre une année de l’existence de Diana et Mehdi, deux adolescents d’autant plus attachants qu’ils sont quelconques. De sa plume en apparence dégingandée et assurément sarcastique, il épingle avec une rare acuité tant les travers des adultes que ceux des « jeunes », tant ceux du citoyen moyen que ceux de l’étranger nouvellement arrivé, tant ceux des autres que les siens propres. Le quartier de Rotterdam qu’il décrit, avec sa boucherie, sa bibliothèque, son tramway, la boutique où tous les étrangers viennent téléphoner, sa population bigarrée, son junkie, c’est un peu sa mythologie personnelle, le terrain de sa commedia dell’arte, son buffet à souvenirs, même s’il a grandi dans un environnement plutôt hollandais ; comme Mehdi, il a travaillé dans la boucherie de son père ; comme Mehdi, il a une mère qui ne s’exprime guère en néerlandais ; comme Mehdi, il a éprouvé le besoin de chausser des baskets qui coûtaient la peau des fesses, bottes de sept lieues conduisant non à la cour du roi mais dans les bras d’une Diane pas forcément chaste, dans ceux d’une Muse ou bien à l’Atlantide (2). Mais dans cette œuvre touffue, les éléments autobiographiques ne sont que des accessoires. L’essentiel réside plutôt dans la pétulance narrative du bébé, les scènes oniriques et métaphoriques, les pseudo-contes de fées qui pren- nent à contre-pied nos attentes, les facéties d’un conteur-né qui emprunte les méandres d’un cordon ombilical pour changer à sa guise d'époque et de lieu ; sur un arrière-fond de douce nostalgie, la réalité semble échapper en permanence aux personnages. Omniprésentes, la quête du père et celle de l’être aimé, la quête d’une identité, donnent lieu à maintes scènes tragi-comiques. Garçon tourmenté, Mehdi est toutefois le seul à avoir grandi avec son père et sa mère. Malika est orpheline : plus de parents, plus de parents adoptifs ; Driss à quitté sa mère et on ne sait rien de son père ; Diana n’a vu le sien qu’à de rares occasions, entre deux avions. Une fois ses parents morts, Samuel cherche pour sa part à rejoindre ses ancêtres…

Ce que Benali a dit de son premier roman, Noces à la mer, vaut aussi pour Le Tant attendu : sa manière à la fois exubérante et caustique est un pied de nez au public « qui n’attend rien d’autre, venant du sud de Paris, que des histoires du genre de Tahar Ben Jelloun, très suggestives, qui parlent de choses concrètes, mais avec des mots magiques qui renvoient aux Mille et Une Nuits à la halqa » (3). Le dépaysement et l’exotisme qu’offre Le Tant attendu jusqu’aux dernières pages est d’un tout autre ordre que celui d’un roman « à l’orientale » (4).

Daniel Cunin

(1) Dans la culture marocaine, Aïcha Kandicha est un personnage légendaire, djinn pour certains, ogresse, voire vampire pour d’autres. Très belle (malgré ses pieds d’ongulé), elle séduit les hommes pour les rendre fous ou les tuer. Dans le roman, la part de folklore, de mythe, de superstition, de croyance ésotérique ou occulte attachée à ce nom s’inscrit dans tout un réseau d’images, de citations, de digressions et d’allusions qui permettent à Benali d’accorder une belle place aux bons et aux mauvais génies.

(2) Dans un joli documentaire (en néerlandais), A. Benali nous invite à le suivre sur les traces de son passé à Rotterdam :ICI.

(3) Entretien de l’auteur avec Dominique Caubet.

(3) Entretien de l’auteur avec Dominique Caubet.

(4) Le Tant attendu, traduction du roman De langverwachte (2002), paraîtra aux éditions Actes Sud début 2011. Il en existe une version en italien : La lunga attesa, trad. Claudia Di Palermo, Rome, Fazi, 2005, et une autre en espagnol : Largamente esperada, trad. Marta Arguilé, Mondadori, Bar- celone, 2006.

L’auteur & l’œuvre

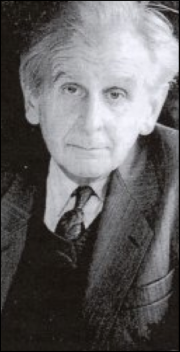

photo : Dominique Caubet

Né le 25 novembre 1975 à Ighazzazen au Maroc, dans la région de Beni Chiker, Abdelkader Benali s’est bientôt retrouvé à l’école maternelle en Hollande où son père s’était établi. L’enfant a grandi à Rotterdam avec ses parents, son frère et ses deux sœurs. Sa première langue maternelle est le tarifit ou tamazight (*), la seconde, dominante, le néerlandais. Élève très attentif à ce qu’on lui disait, mais peu enclin à apprendre, il est tout de même parvenu à terminer sa scolarité. Il a passé plus de deux ans à l’Université de Leyde où il a étudié l’Histoire, l'un de ses centres d’intérêt. Enfant, il écrivait déjà et il a toujours été un très grand lecteur. À 19 ans, il écrit pour la première fois sur le Maroc ; ce sera en même temps son premier roman, Bruiloft aan zee publié en 1996 (Noces à la mer, Albin Michel, 1999). En 2002, son deuxième roman, De langverwachte (Le Tant attendu, Actes Sud, 2011) a paru chez le même éditeur, Vassallucci (maison aujourd’hui disparue, elle avait été fondée en 1995 par des amis de l’éditeur français Michel Vassallucci décédé en 1994). Le Prix Libris 2003, l’une des récompenses majeures aux Pays-Bas, a été décerné à ce livre.

Né le 25 novembre 1975 à Ighazzazen au Maroc, dans la région de Beni Chiker, Abdelkader Benali s’est bientôt retrouvé à l’école maternelle en Hollande où son père s’était établi. L’enfant a grandi à Rotterdam avec ses parents, son frère et ses deux sœurs. Sa première langue maternelle est le tarifit ou tamazight (*), la seconde, dominante, le néerlandais. Élève très attentif à ce qu’on lui disait, mais peu enclin à apprendre, il est tout de même parvenu à terminer sa scolarité. Il a passé plus de deux ans à l’Université de Leyde où il a étudié l’Histoire, l'un de ses centres d’intérêt. Enfant, il écrivait déjà et il a toujours été un très grand lecteur. À 19 ans, il écrit pour la première fois sur le Maroc ; ce sera en même temps son premier roman, Bruiloft aan zee publié en 1996 (Noces à la mer, Albin Michel, 1999). En 2002, son deuxième roman, De langverwachte (Le Tant attendu, Actes Sud, 2011) a paru chez le même éditeur, Vassallucci (maison aujourd’hui disparue, elle avait été fondée en 1995 par des amis de l’éditeur français Michel Vassallucci décédé en 1994). Le Prix Libris 2003, l’une des récompenses majeures aux Pays-Bas, a été décerné à ce livre.

Grâce à la notoriété dont il jouit en Hollande, A. Benali a pu écrire des chroniques dans la presse, composer des anthologies et travailler pour la télévision. Séjournant quelques mois à Beyrourth en 2006, il s’est retrouvé bloqué sur place du fait du conflit entre l’armée israélienne et le Hezbollah ; comme les journalistes n’avaient pas accès à la ville, il s’est improvisé correspondant pour divers media néerlandais. Ses chroniques libanaises ont été publiées en 2006 sous le titre Berichten uit een belegerde stad (Nouvelles d’une ville assiégée).

Au printemps 2010, la télévision a diffusé le documentaire Wereldkampioen van Afrika (Champions du Monde d’Afrique - cliquez sur le lien pour visionner les épisodes) qu’il a réalisé avec le chroniqueur et ancien joueur de l’Ajax Jan Mulder : plusieurs volets filmés dans différents pays africains (Ghana, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Mali et Maroc) qui traitent de l’influence du football sur les populations locales ; ceux tournés dans les pays francophones sont en partie en français et nous entraînent chez Papa et Maman Drogba, chez le Ballon d’or Salif Keïta, à Casablanca ou encore à Bouaké ainsi que dans la maison d'un marabout qui garantit à Abdelkader la victoire des Oranjes à la Coupe du Monde 2010 s’il lui offre huit bovins à sacrifier.

Toujours en 2010, une chaîne publique néerlandaise a diffusé les reportages «Benali in Boeken » qu’il a conçus, sur les traces d’écrivains, dans plusieurs villes : Anvers, Groningue, Nimègue, La Haye, Utrecht et Amsterdam. Quand il ne court pas le monde, Abdelkader Benali court des marathons. Sa passion pour le semi-fond et le grand fond forme l’une de ses sources d’inspiration : Coureur des sables (2010), son dernier roman, est une véritable ode à la course à pied et à la littérature.

Toujours en 2010, une chaîne publique néerlandaise a diffusé les reportages «Benali in Boeken » qu’il a conçus, sur les traces d’écrivains, dans plusieurs villes : Anvers, Groningue, Nimègue, La Haye, Utrecht et Amsterdam. Quand il ne court pas le monde, Abdelkader Benali court des marathons. Sa passion pour le semi-fond et le grand fond forme l’une de ses sources d’inspiration : Coureur des sables (2010), son dernier roman, est une véritable ode à la course à pied et à la littérature.

(*) « Au départ, je voulais faire traduire Noces à la mer en tamazight. Mais comme les gens sont peu alphabétisés dans la région, et que la culture orale prédomine encore, j’ai songé à présenter le roman sous une forme audio. Mais cela s’est avéré très compliqué, alors j’ai fini par laisser tomber », a-t-il pu confier en 2002 à Aziza Nait Sibaha, Le Matin, « Entretien avec l’écrivain Abdelkader Benali, le jeune prodige », 23/02/2002.

Autres titres

(depuis 2005, la plupart des ouvrages d’Abdelkader Benali paraissent aux éditions De Arbeiderspers)

De ongelukkige (Le Malheureux, théâtre, 1999)

De ongelukkige (Le Malheureux, théâtre, 1999)

Berichten uit Maanzaad Stad (recueil de nouvelles, 2001)

De Argentijn (L’Argentin, nouvelle, 2002)

Jasser (Yasser, monologue, théâtre, 2002)

Onrein (Impur, roman, 2003)

Gedichten voor de zomer (Poèmes pour l’été, poésie, 2003)

De Malamud-roman (roman, 2004)

Laat het morgen mooi weer zijn (Qu’il fasse beau demain, roman, 2005)

Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005 (Le Maroc à travers des yeux hollandais. 1605-2005, en collaboration avec Herman Obdeijn, voyage dans le temps au fil de 400 ans de contacts entre la Hollande et le Maroc, 2005)

Berichten uit een belegerde stad (Nouvelles d’une ville assiégée, chroniques libanaises, 2006)

Wie kan het paradijs weerstaan (Qui peut résister au paradis, correspondance avec Michaël Zeeman, 2006)

Panacee (Panacée, poésie, 2006)

Feldman en ik (Feldman et moi, roman, 2006)

Eeuwigheidskunstenaar (nouvelle, 2007)

De Marathonloper (Le Marathonien, roman, 2007)

De stem van mijn moeder (La Voix de ma mère, roman, 2009)

De weg naar Kapstad (Destination : Le Cap, chroniques sur la place qu’occupe le football en Afrique, 2010)

Zandloper (Coureur des sables, roman, 2010)

Abdelkader Benali en français

Salim Jay, Dictionnaire des écrivains marocains, Ediff/Paris-Méditerranée, 2005, p. 63-66.

Dominique Caubet, Shouf Shouf Hollanda !, Tarik Éditions, Casablanca, 2005, p. 67-89.0

Dominique Caubet, sociolinguiste et professeur d’arabe maghrébin à l'INALCO nous parle entre autres d'Abdelkader Benali

(16e Salon de l’édition du livre de Casablanca consacré aux Marocains de l’étranger)

« Le destin d’Abdelkader Benali et de Hafid Bouazza, qui occupent aujourd’hui dans le panorama des lettres hollandaises une place de choix, ne diffère guère de celui de nombreux enfants de la seconde génération, née au Maroc et “transplantée” très tôt en Hollande. Surgis comme deux comètes dans le paysage de la littérature néerlandaise, ils sont en passe d’en secouer fortement les léthargies et les convenances thématiques et syntaxiques. Contrairement aux écrivains francophones empêtrés dans le sempiternel questionnement de la langue, l’exil, la mémoire, les blessures, les écrivains marocains d’expression néerlandophone écrivent avec une étonnante légèreté des récits libres de tout lamento. Dans leurs textes, le burlesque se conjugue au baroque pour féconder avec délicatesse la langue flamande. » (Maati Kabbal, « Les petits Rabelais marocains de la Hollande », 07/09/2007.)

« Le destin d’Abdelkader Benali et de Hafid Bouazza, qui occupent aujourd’hui dans le panorama des lettres hollandaises une place de choix, ne diffère guère de celui de nombreux enfants de la seconde génération, née au Maroc et “transplantée” très tôt en Hollande. Surgis comme deux comètes dans le paysage de la littérature néerlandaise, ils sont en passe d’en secouer fortement les léthargies et les convenances thématiques et syntaxiques. Contrairement aux écrivains francophones empêtrés dans le sempiternel questionnement de la langue, l’exil, la mémoire, les blessures, les écrivains marocains d’expression néerlandophone écrivent avec une étonnante légèreté des récits libres de tout lamento. Dans leurs textes, le burlesque se conjugue au baroque pour féconder avec délicatesse la langue flamande. » (Maati Kabbal, « Les petits Rabelais marocains de la Hollande », 07/09/2007.)

« [… ] Son premier roman, Noces à la mer, l’impose comme un prodige de la littérature néerlandaise. Il se vend à 10 000 exemplaires et est traduit en français (Albin Michel). Il raconte l’histoire du retour à Taourirt de Lamarat Minar, un jeune beur marocain, venu assister au mariage de sa sœur... avec son oncle. Benali raconte avec humour la vie du village,  le choc des cultures et les malentendus qui en dé- coulent. En 2003, Benali obtient le prix Libris (équivalent du Goncourt) pour son deuxième livre, L’Enfant tant attendu (De Langverwachte), une projection dans la vie tumultueuse d’un couple mixte.

le choc des cultures et les malentendus qui en dé- coulent. En 2003, Benali obtient le prix Libris (équivalent du Goncourt) pour son deuxième livre, L’Enfant tant attendu (De Langverwachte), une projection dans la vie tumultueuse d’un couple mixte.

À Amsterdam où il vit désormais, il dit être heureux : “Je suis chez moi ici. Tous mes repères sont ici.” Mais comme Hafid Bouazza, Benali veut pouvoir butiner son miel sans être considéré comme le symbole d’une communauté. Ni être condamné par son pays d’origine. “J’ai un sentiment fort et un respect immense pour les gens qui travaillent là-bas”. “Ce ne sont pas les gens qui m’attirent au Maroc, mais les lieux, le paysage, la géographie. Que retient-on de la Divine Comédie de Dante ? La Toscane. Que retient-on d’Ulysse de Joyce ? Dublin”. Pourtant, il a souffert des préjugés au Maroc, il y a deux ans. “On m’a dit que je n’étais pas Marocain sous prétexte que je ne parlais pas arabe. Je me suis dis : continue, ils finiront bien par t’accepter à la fin.” Depuis peu, il s’est mis à parler marocain et français. Intarissable, il a des paquets de projets d’écriture en tête : “J’aimerais me lancer dans un grand roman familial, à la manière de Mahfouz ou Dickens. Personne au Maroc n’y a encore songé”. En attendant, il peaufine un essai sur l’amitié et un roman à paraître en 2006. » (Abdeslam Kadiri, « Diaspora. Ces écrivains marocains qu’on connaît mal ».)

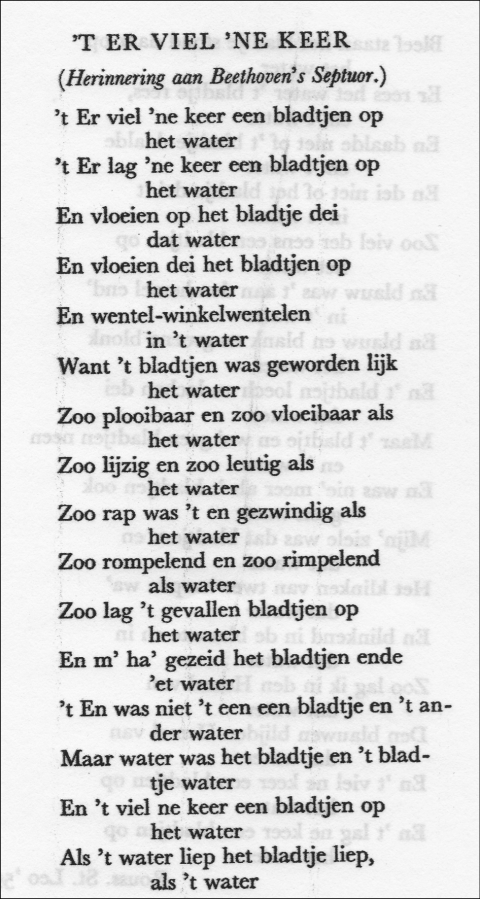

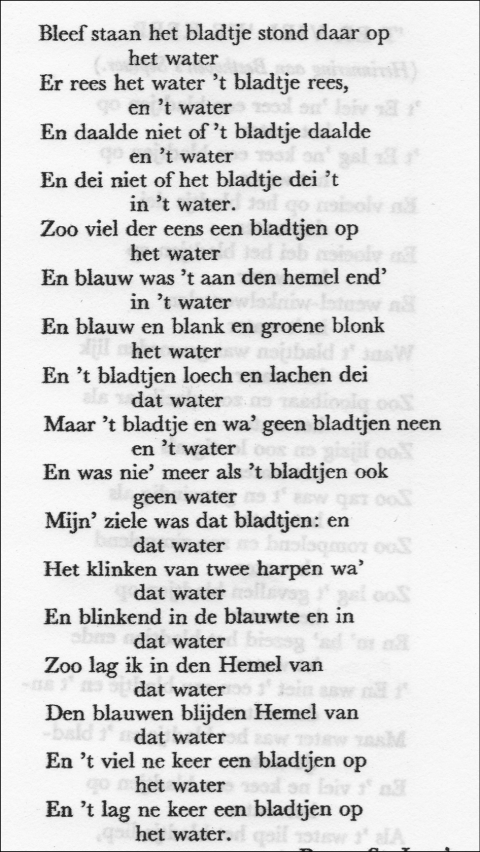

Tout a commencé à cause d’une femme. Une américaine maladive qui a cru bon d’écrire un cycle intitulé « In a Hospital » inséré dans le recueil Flame and Shadow. Le plus stupide dans cette histoire, c’est que cette

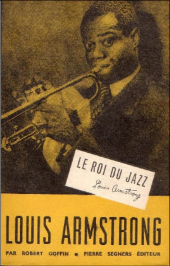

Tout a commencé à cause d’une femme. Une américaine maladive qui a cru bon d’écrire un cycle intitulé « In a Hospital » inséré dans le recueil Flame and Shadow. Le plus stupide dans cette histoire, c’est que cette  souvent réduit à des adaptations plutôt ap- proximatives quand elles ne sont pas trompeuses. Et ce passionné de jazz d’étayer sa thèse sur plusieurs exemples, c’est-à-dire des poèmes dans la langue originale et des transpositions assez littérales, dont le poème

souvent réduit à des adaptations plutôt ap- proximatives quand elles ne sont pas trompeuses. Et ce passionné de jazz d’étayer sa thèse sur plusieurs exemples, c’est-à-dire des poèmes dans la langue originale et des transpositions assez littérales, dont le poème  Dans la chronique qu’il tient pour la revue Le Thyrse, le poète belge

Dans la chronique qu’il tient pour la revue Le Thyrse, le poète belge  Le temps passe. Sarah se rendort dans son linceul. Le Thyrse publie un numéro double consacré à

Le temps passe. Sarah se rendort dans son linceul. Le Thyrse publie un numéro double consacré à  La seconde est de sa propre main : « Les traductions de Hennart et de Willaime sont bonnes, mais, à mon humble sens, elles ne laissent pas l’impression d’un poème original et n’apportent pas de solution aux subtilités de la métrique et des rimes, qui me paraissent pourtant importantes, c’est-à-dire que la traduction devrait atteindre la perfection d’un poème original dont plus un mot ne peut-être changé »

La seconde est de sa propre main : « Les traductions de Hennart et de Willaime sont bonnes, mais, à mon humble sens, elles ne laissent pas l’impression d’un poème original et n’apportent pas de solution aux subtilités de la métrique et des rimes, qui me paraissent pourtant importantes, c’est-à-dire que la traduction devrait atteindre la perfection d’un poème original dont plus un mot ne peut-être changé »  Mais le traducteur d’immédiatement s’exclamer : « Hélas ! ce n’est pas parfait ! » Il n’est satisfait ni de l’emploi de nurse, ni du recours à certaines rimes - mais pourquoi chercher à tout prix des rimes ? - ni de la présence de mots su- perflus (car, puis, pour finir). « Cela prouve, comme mon article tendait à le démontrer, qu’une traduction parfaite est impossible. Ma traduction peut-elle laisser l’impression d’un poème non traduit ? C’est-à-dire, oserais-je publier cette traduction à côté d’un des poèmes de mon prochain livre ? » Serait-on moins doué en Belgique qu’aux Pays-Bas où quelques-uns des plus grands poètes du XXe siècle ont incorporé dans leurs Œuvres complètes nombre de traductions, à commencer par

Mais le traducteur d’immédiatement s’exclamer : « Hélas ! ce n’est pas parfait ! » Il n’est satisfait ni de l’emploi de nurse, ni du recours à certaines rimes - mais pourquoi chercher à tout prix des rimes ? - ni de la présence de mots su- perflus (car, puis, pour finir). « Cela prouve, comme mon article tendait à le démontrer, qu’une traduction parfaite est impossible. Ma traduction peut-elle laisser l’impression d’un poème non traduit ? C’est-à-dire, oserais-je publier cette traduction à côté d’un des poèmes de mon prochain livre ? » Serait-on moins doué en Belgique qu’aux Pays-Bas où quelques-uns des plus grands poètes du XXe siècle ont incorporé dans leurs Œuvres complètes nombre de traductions, à commencer par  Les lecteurs ne s’étant pas fait prier, Le Thryse publie le mois suivant quelques réactions. Mais d’abord, Marcel Hennart tient à donner son avis. Une nouvelle fois, il souligne poliment la qualité de la réflexion de Robert Goffin avant de s’empresser de reconnaître les limites de sa seconde version : « l’apparence même d’échec de sa tentative confirme l’excellence de son étude pénétrante et bien pensée ». Que les choses sont bien dites en bien peu de mots ! Pour le chroniqueur, on est devant un problème insoluble en raison des géométries, des couleurs, des sonorités différentes des langues. On ne peut réussir « la quadrature du cercle ». Seule solution pour le traducteur : « présenter le mieux possible un travail épineux qu’il sait condamné d’avance à l’imperfection. Il peut rejoindre en cela l’angoisse du vrai créateur »

Les lecteurs ne s’étant pas fait prier, Le Thryse publie le mois suivant quelques réactions. Mais d’abord, Marcel Hennart tient à donner son avis. Une nouvelle fois, il souligne poliment la qualité de la réflexion de Robert Goffin avant de s’empresser de reconnaître les limites de sa seconde version : « l’apparence même d’échec de sa tentative confirme l’excellence de son étude pénétrante et bien pensée ». Que les choses sont bien dites en bien peu de mots ! Pour le chroniqueur, on est devant un problème insoluble en raison des géométries, des couleurs, des sonorités différentes des langues. On ne peut réussir « la quadrature du cercle ». Seule solution pour le traducteur : « présenter le mieux possible un travail épineux qu’il sait condamné d’avance à l’imperfection. Il peut rejoindre en cela l’angoisse du vrai créateur »  la question de la fidélité est mal posée, mais il ne pousse pas sa réflexion assez loin : « le problème de la traduction du poème est bien un problème de fidélité, mais de fidélité à quoi ? à qui ? […] la fidélité au poète compte plus que la fidélité au poème ».

la question de la fidélité est mal posée, mais il ne pousse pas sa réflexion assez loin : « le problème de la traduction du poème est bien un problème de fidélité, mais de fidélité à quoi ? à qui ? […] la fidélité au poète compte plus que la fidélité au poème ».  La dernière voix qui s’élève dans cette livraison du Thyrse est celle du poète qu’abhorre le plus Amélie Nothomb, à savoir

La dernière voix qui s’élève dans cette livraison du Thyrse est celle du poète qu’abhorre le plus Amélie Nothomb, à savoir  C’est l’été. Après la lecture des essais « Montesquieu, Sylla et la dictature » et « Angoisse et liberté » (sur Kafka et Kierkegaard) ou encore d’une page de

C’est l’été. Après la lecture des essais « Montesquieu, Sylla et la dictature » et « Angoisse et liberté » (sur Kafka et Kierkegaard) ou encore d’une page de

« Je serais heureux si plusieurs lecteurs […] s’essayaient eux-mêmes à ce petit jeu si difficile, pouvaient améliorer ce que nous avons fait à plusieurs et dire ce qu’ ils en pensent. »

« Je serais heureux si plusieurs lecteurs […] s’essayaient eux-mêmes à ce petit jeu si difficile, pouvaient améliorer ce que nous avons fait à plusieurs et dire ce qu’ ils en pensent. »