Alexandre Cohen par R. Spoor

Une contribution inédite en langue allemande

sur Alexandre Cohen.

Le texte a été prononcé par son auteur, Ronald Spoor, à la Deutsche Forschungsgemeinschaft de Berlin en octobre 2003

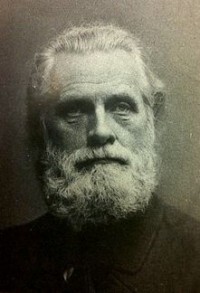

Alexandre Cohen, 1907

Sag einfach, dass ich in Wladiwostok bin

Alexander Cohen als Vermittler von fortschrittlicher Literatur und Politik 1888-1907 zwischen den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und England.

In diesem Beitrag werde ich das literarische und politische Netzwerk von fortschrittlichen Schriftstellern und Politikern vorstellen, das der niederländische Anarchist Alexander Cohen in den Jahren 1888-1907 in den Niederlanden, Frankreich, England und Deutschland gebildet hat. Mit Hilfe dieses Netzwerkes konnte er literarisches und politisches Gedankengut der Avantgarde zwischen diesen Staaten vermitteln.

Alexander Cohen (1864-1961),

niederländischer Journalist und Anarchist

Der niederländische Journalist und Anarchist Alexander Cohen (1) wurde im Jahr 1864 in der friesischen Hauptstadt Leeuwarden geboren. Spätestens seit 1890 fühlte er sich Franzose, als er sich zum ersten Mal für die französische Staatsangehörigkeit (2) bewarb, die er erst siebzehn Jahre später erhielt. Sprachbegabt wie er war, sprach und las er niederländisch, friesisch, französisch, deutsch, englisch, spanisch, italienisch und malaiisch. Seine Sprachkenntnisse waren von wechselnder Qualität: deutsch, spanisch, italienisch konnte er lesen und verstehen, aber nicht richtig schreiben. Cohen blieb bis zu seinem Tode im Jahr 1961 verliebt in die niederländische Sprache und Politik. Seine jüdischen Eltern Aron Heiman Cohen Jzn (1837-1919) und die früh verstorbene Sara Jacobs (1842-1873) hatten ihm den jüdischen Vornamen Jozef und einen nicht-jüdischen Vornamen Alexander gegeben. Cohen hat immer nur seinen Vornamen Alexander benutzt.

Alexander Cohen war ein Rebell. Er rebellierte gegen die Autorität des Vaters, der Schule in Leeuwarden, des Arbeitgebers im Königreich Preußen, des kolonialen Heeres und des Gerichts in Niederländisch-Indien (jetzt Indonesien) und des Königs Willem III. der Niederlande. Cohen hatte einen genau so autoritären Charakter wie sein Vater. Sein Vater schickte ihn in die Reichs- oberrealschule in Leeuwarden. Dies war damals nur sehr wenigen jungen Leuten vorbehalten. Aron Cohen wollte seinem Sohn eine gute Erziehung bieten. Der junge Cohen musste aber schon im Jahr 1877 - in seinem ersten Jahr - die Reichsoberrealschule verlassen, weil er an die Wandtafel Sack, Eier und bumsen geschrieben hatte [zak, bal en naaien]. Er hat nie wieder Unterricht erhalten. Zu Hause las er viel. Aron Cohen hatte auf dem Dachboden viele Bücher. Alexander Cohen konnte deshalb Heines Buch der Lieder, Victor Hugo's Les misérables, Walter Scotts Ivanhoe und niederländische Klassiker des 19. Jahrhunderts wie Jacob van Artevelde von Hendrik Conscience, den Roman Lidewijde von Busken Huet und Gedichten van den Schoolmeester und viele andere Bücher lesen (3). Er pflegte den jüdischen intellektuellen Stil des Lernens.

Er arbeitete einige Wochen im Fleck Sonsbeck bei Geldern (4) in der preußischen Rheinprovinz in der Lehre beim Gerbermeister Joseph Oster. Das autoritäre Benehmen des Arbeitsgebers gefiel ihm überhaupt nicht. Er gewann Einsicht in die damalige deutsche Mentalität und bildete eine lebenslange Abneigung gegen Formen der Autorität, die er auch in der Sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei von Liebknecht, Bebel und Singer erkannte.

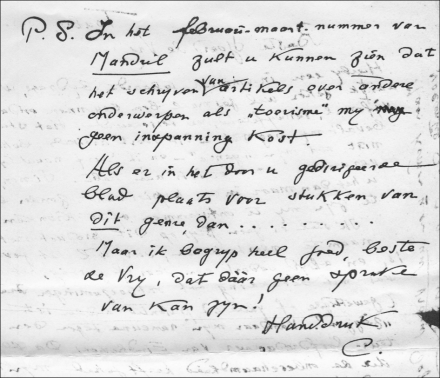

extrait d'une lettre manuscrite d'A. Cohen

Es gab in den Niederlanden im 19. Jahrhundert einen Ausweg für junge widerspenstige Leute aus allen Europäischen Staaten: sich bei der Indischen Fremdenlegion, dem Königliche Niederländisch-Indischen Heer (KNIL), zu bewerben. Auch der französische Dichter Rimbaud war kurz eingezogen. Cohen verbrachte als Soldat-Schreiber [im 19. Jahrhundert ein Mann, der statt zu tippen, in einer gut leserlichen Handschrift schreibt] fünf Jahre in der asiatischen Kolonie der Niederlande. Drei von diesen fünf Jahren verbrachte er wegen kleiner Verstöße gegen die militärische Disziplin in Militärgefängnissen in Niederländisch-Indien (5). Er blieb ein Rebell. Im Fort Prins van Oranje, einem Militärgefängnis in Semarang auf der Insel Java, bekam er von seinem deutschen Mithäftling Oskar Raffauf am 26.Juli 1885 den Roman Max Havelaar, geschrieben von dem ehemaligen niederländisch-indischen Beamten Multatuli (6). Der junge Häftling begrüßte in diesem klassischen niederländischen Roman des 19. Jahrhunderts die aufrührerische Haltung gegen die niederländische Autorität, aber er entdeckte auch einen persönlichen Stil als Möglichkeit sich zu äußern. Im Jahr 1887 kehrte Cohen zu seinen Eltern nach Leeuwarden zurück.

Seine publizistische Laufbahn begann er mit einer Folge von sieben Artikeln über seine Erfahrungen im kolonialen Heer mit dem Titel 'Nach Indien' (7). Diese erschienen in dem radikalen Wochenblatt, Groninger weekblad: radicale courant voor Nederland, das in Groningen herausgegeben wurde. Allerdings schrieb er noch nicht unter seinem Namen Alexander Cohen, sondern unter dem Anfangsbuchstaben C.

In diesem Debüt zeigte er sich unmittelbar als Polemiker und Memoirenschriftsteller, der er war. Sein Stil war noch nicht so scharf und witzig wie später, aber schon geprägt von Multatuli. Er nutzte vor allem in seinem Debüt die Argumentationstechnik und Eloquenz von Multatuli, aber er hatte noch nicht die für seinen Stil typische Lockerheit, Schärfe und seinen Humor gefunden. 'Nach Indien' war ein Angriff auf die Werbung für das koloniale Heer in Indien. Er stellte seine eigenen Erfahrungen dem Text der Werbung gegenüber. In Anlehnung an Multatuli schrieb er: 'Für die Wahrheit dieser Tatsachen bürge ich und ich werde sie, wenn von sachverständigen Personen befragt, gerne beweisen. Wie unser Meister Multatuli, kann ich sagen: 'die Beweise liegen vor mir.'' (8) Als er Anfang September 1887 mit dreiundzwanzig Jahren gemäß dem damaligen niederländischen Gesetz volljährig wurde, verabschiedete er sich wiederum von seinen Eltern in Leeuwarden.. Das Verhältnis zu den Eltern war nach der Zeit, die er in Asien verbracht hatte, nicht besser geworden. Die Stadt Leeuwarden war ihm auch zu klein geworden. In dieser Provinzstadt hatte er entdeckt, dass es neben der radikalen Zeitung Groninger weekblad, die sein 'Nach Indien' veröffentlicht hatte, eine noch radikalere Zeitung gab: Recht voor allen [Recht für alle], die sozialistische Zeitung (9).

Die Bildung seines Netzwerkes, das der junge in die Heimat zurückgekehrte Cohen noch nicht hatte, begann mit dem Buchhändler Van Belkum, einem Nachbarn der Familie Cohen in Leeuwarden (10). Er lieh Cohen Recht voor allen. Anzunehmen ist, dass er Cohen auch mit dem sozialistischen Buchhändler Jan Fortuyn (1855-1941) in Amsterdam bekannt machte. Cohen bekam von Fortuyn eine Empfehlung für Domela und für die Zeitung Recht voor allen (11). Diese war die wichtigste Zeitung der niederländischen Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert und gehörte dem Sozialdemokratischen Bund. Sie erschien dreimal in der Woche in Den Haag (12). Domela Nieuwenhuis war der Redakteur.

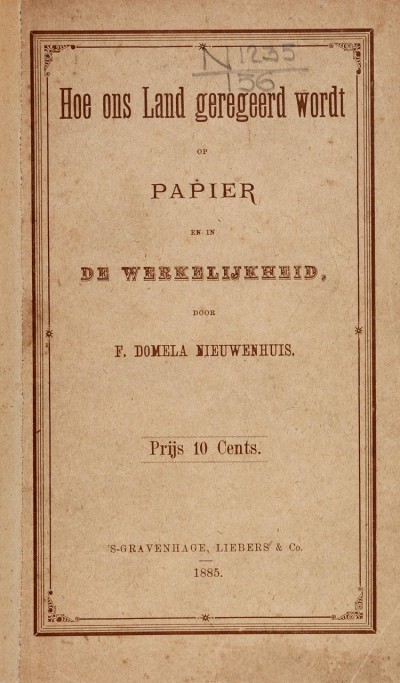

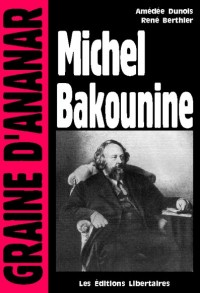

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919)

Brochure de F. Domela Nieuwenhuis, 1885

(source : www.geheugenvannerderland.nl)

Cohen war von den heftigen Angriffen in der Zeitung auf die Regierung und Richter begeistert. Diese hatten den Sozialistenführer Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) (13) wegen eines Artikels, den er in seiner Zeitung Recht voor allen veröffentlicht, aber nicht selbst geschrieben hatte, zu einem Jahr Gefängnisstrafe verurteilt. Alexander Cohen, der noch nichts vom Sozialismus wusste, wollte am liebsten in den Spalten von Recht voor allen gegen das Unrecht mitkämpfen. Das entsprach auch seinem polemischen Charakter.

Er reiste nach Den Haag, die rote Residenz (14), wo die Erste Internationale von Karl Marx im Jahr 1872 getagt hatte und wo die Anarchisten von Bakunin aus der Arbeiterinternationale ausgeschlossen worden waren.

Der junge, vehemente Alexander Cohen, der stark auf seiner Unabhängigkeit bestand, traf Domela zum ersten Mal in den ersten Septembertagen des Jahres 1887 in Den Haag in der Druckerei von Recht voor allen. Domela, ein ehemaliger Pfarrer, der zu einer patrizischen Familie gehörte, war achtzehn Jahre älter als Cohen. Der charismatische Leiter des Sozialdemokratischen Bundes wurde mit seiner großen Gestalt und seinen langen Haaren dargestellt wie Christus über die Wellen gehend. Friedrich Engels schrieb zwei Jahre später an Laura Lafargue-Marx: 'Domela wird völlig unverständlich. Ist er nach allem vielleicht nicht Jesus Christus, sondern Jan van Leiden, le prophète de Meyerbeer? Vegetarismus und Einzelhaft scheinen am Ende sonderbare Resultate hervorzubringen.' (15)

Bei der ersten Begegnung der beiden ehemaligen Häftlinge in den ersten Septembertagen des Jahres 1887 in Den Haag (Domela war gerade am 30.August (16) aus dem Gefängnis entlassen worden) verhielt sich Domela eiskalt (17). Aber ihre Begegnung war der Anfang einer Freundschaft, die erst mit dem Tode von Domela Nieuwenhuis 1919 endete.

Jan Meyers schreibt in seiner Biografie von Domela (18), dass mehrere junge Verehrer von Domela wie Willem Vliegen, Cornelis Croll, Christiaan Cornelissen, Alexander Cohen eine schlechte Beziehung zu ihren Vätern hatten oder vaterlos waren. Es stimmt, dass Cohen eine schlechte Beziehung zu seinem Vater hatte. Es ist ebenfalls richtig, dass Cohen Domela Nieuwenhuis bewunderte, aber Cohen suchte keine Vaterfigur (19). Er suchte auch keinen Meister.

Domela hat, wie er in seinen Erinnerungen Van christen tot anarchist (20) schreibt, in Cohen 'einen Rebell von Natur aus' gesehen. Die Begegnung des jungen, vehementen und rebellischen Cohen mit dem reservierten und trotz allem bourgeois gebliebenen Sozialistenführer, dessen Entlassung zehntausende Leute auf die Straße gebracht hatte, führte zu einer lebenslangen Freundschaft. Cohen konnte sein Brot als Korrektor von Recht voor allen verdienen. Domela ging in die Schweiz um sich von der Gefangenschaft zu erholen. Einige Tage später, am 16. September 1887, wurde Cohen beim Bahnhof Hollandsche Spoor in Den Haag verhaftet, weil er. als der wenig geliebte König Willem III. vorbei fuhr, geschrieen hatte: 'Nieder mit dem Gorilla! Es lebe der Sozialismus! Es lebe Domela Nieuwenhuis!' Cohens Verteidigungsrede vor den Richtern wurde in Recht voor allen veröffentlicht (21).

Cohen wurde wegen Majestätsbeleidigung zu sechs Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Domela bezeichnete in seinen Erinnerungen diese Verteidigungsrede von Cohen als geistreich und humorvoll (22). Geist, Humor und ein lebendiger Stil sind Qualitäten von Cohen, die Domela fehlten. Cohen hatte den Ruf l'homme qui a fait rire Domela zu sein, der Domela zum Lachen brachte. Cohen blieb Korrektor, aber veröffentlichte auch unter dem Decknamen Souvarine (der Anarchist in Emile Zola's Roman Germinal , der nur an die Gewalt glaubt, also ein Deckname wie ein Programm) (23) Artikel in Recht voor allen.Er schrieb am 1. Januar 1894 in einem Brief an Zola: ' 'Germinal', das ich vor einigen Jahren in der Gefangenschaft in Niederländisch Indien gelesen habe, hat aus mir den bewussten und unheilbaren Rebell gemacht, der ich bin.' (24)

Alexander Cohen rief in seinem Artikel 'Een ontboezeming' [Ein Bekenntnis] (25) in Recht voor allen zur Revolution auf: 'Auf, ihr Männer und Frauen, Mädchen und Jünglinge, auf, im Kampf gegen Unrecht und Knechtung, gegen Hunger und Misshandlung.' Und die Justizbehörde konnte auch lesen: 'Nimmt, sage ich Euch, was Euch zusteht.' Der Artikel bedeutete das Ende seines Aufenthaltes in den Nieder- landen. Domela wurde zum Staatsanwalt gebeten, der eine neue Strafverfolgung gegen Cohen einleiten wollte. Domela weigerte sich den Namen von Alexander Cohen zu nennen, aber er wollte auch nicht wieder für einen Artikel, den er nicht geschrieben, wohl aber veröffentlicht hatte, ins Gefängnis gehen. Er gab Cohen den Rat die Niederlanden zu verlassen und stattete ihn mit einem Empfehlungsschreiben aus für die sozialistische Zeitung Vooruit (Vorwärts) in der belgischen Stadt Gent.

Alexander Cohen flüchtete nach Gent, und wurde freier Mitarbeiter der Vooruit. In dieser Zeitung erschien ab Mai 1888 bis Anfang 1889 Cohens Übersetzung In 't geluk der damen von Emile Zola's Roman Au bonheur des dames , Band 15 aus dem Zyklus Les Rougon-Macquart, Geschichte einer Familie im Zweiten Kaiserreich (Second Empire) (26). Mit dieser Übersetzung des Romans des wahrscheinlich wichtigsten Schriftstellers des letzten Jahrzehntes des 19. Jahrhunderts in Frankreich debütierte Alexander Cohen als Übersetzer und Vermittler von fortschrittlicher Literatur. Cohen hatte Zola um seine Zustimmung gebeten (27), die er bei einem Besuch in seiner Pariser Wohnung erhielt. Zola wollte für die Übersetzung in einer sozialistischen Zeitung (28) nicht bezahlt werden. Im Archiv Zola befindet sich ein zwei Jahre später geschriebener Brief vom 11. Juni 1890 (29). Cohen wollte diesmal die Geschichte 'Le sang' (Das Blutt) aus dem Sammelband Contes à Ninon in die niederländische Sprache übersetzen. Zola gab Cohen dazu die Genehmigung. 'Le Sang' erschien im selben Jahr in Recht voor allen (30). Cohen bekam dadurch eine Beziehung zu Zola, der sich wenige Jahre später zweimal zu Gunsten von Cohen bei der französischen Regierung eingesetzt hatte. Die niederländische Regierung fand Cohens Aufenthaltsort bereits im April 1888 heraus. Zwar erreichte sie seine Ausweisung aus dem Königreich Belgien, aber Cohen hatte, als ein für ein politisches Verbrechen Verurteilter, das Recht ein Land seiner Wahl zu wählen. Er wollte nach Frankreich ausgewiesen werden.

Paris: Félix Fénéon, Le père Peinard,

Bernhard Kampffmeyer (Die Jungen),

La revue blanche

Am 12. Mai 1888 stieg Cohen auf der Gare du Nord in Paris aus dem Zug. Paris, die Hauptstadt der Welt, wie Cohen die Stadt in seiner ersten Pariser Korrespondenz in Recht voor allen im August 1888 nannte (31). Er verbrachte mehr als fünf arme und glückliche Jahre in der Stadt bis er am 25.Dezember 1893 als Anarchist nach London ausgewiesen wurde. Paris war schon lange nicht mehr das Machtszentrum der Welt, das hatte sich nach London verlegt, aber Paris war immer noch die Stadt der Modernität. Sie bestimmte die fortschrittlichen Künste, Literatur, Mode, Philosophie und das politische Gedankengut. Cohen verkehrte mit der politischen und literarischen Avantgarde in der französischen Hauptstadt. Cohens Verbindung mit Domela Nieuwenhuis brachte ihm Übersetzungsaufträge von Domela, und die Pariser Korrespondenz von Recht voor allen. Im Auftrag von Domela pflegte er politische Kontakte in Paris.

Cohen bewegte sich wie ein Fisch im Wasser in der Avantgarde in Montmartre. Seine erste Begegnung in Paris hatte er mit dem deutschen sozialistischen Schriftsetzer Paul Trapp und seiner Frau Frieda (32). Selbstverständlich kümmerte er sich um die Politik: als Auslands- korrrespondent und freier Mitarbeiter von Recht voor allen , manchmal als Vertreter von Domela Nieuwenhuis, aber auch als Aktivist . Und wie immer polemisierte er. In der revolutionär-sozialistischen Zeitung L'attaque [Der Angriff] kritisierte er im Januar 1889 das anti-semitische Buch Le juif en Algérie [Der Jude in Algerien] von Emile Violard, der die These vertrat, dass alle Juden ausgerottet werden sollten (33). Vom 14.-21. Juli 1889 war er Beobachter beim Kongress der Sozialistischen Internationale in Paris. Am 10. Juli 1892 kritisierte er laut eines Berichtes eines geheimen Polizisten (34) im Pariser Maison du Peuple [Volkshaus] den Gemeinderat von Marseille, weil dieser dem französischen kolonialen Eroberer General Dodds einen großen Empfang bereitet hatte. Cohen zeigte sich als entschiedener Gegner der französischen Kolonialpolitik. Am 15. Februar 1892 polemisierte er mit dem bekannten Essayisten und Tolstoj-Übersetzer Teodor de Wyzewa, Stifter von der Revue wagnérienne, in Le Figaro über die These, dass Domela , sowie Gerhart Hauptmann, Bruno Wille, William Morris und Walter Crane Marx verlassen hatten und Tolstoj folgten (35). Cohen machte deutlich, dass Domela die Analyse von Karl Marx teilte, aber nicht dessen politische Taktik. Den Unterschied zwischen Domela und Tolstoj markierte Alexander Cohen scharf: „l’‚Abêtissez-vous’ de Pascal et le ‚Heureux les pauvres d’esprit’ du Christ sont l’antithèse la plus absolue de la moderne conception communiste. Domela Nieuwenhuis (pas plus que William Morris et que tous les véritables communistes) ne veut nullement supprimer le luxe, le bien-être et le développement intellectuel, mais il en préconise au contraire la généralisation pour que tous les êtres humains en jouissent…“ Cohen machte auch deutlich, dass Domela links von Marx stand. Selbstverständlich hatte Cohen damit auch seine eigene politische Position formuliert.

In seinem Artikel 'Die Sozialdemokraten und ihre Propaganda' (36), erschienen in der bürgerlichen Zeitung Le figaro vom 31. Mai 1893, kritisierte Alexander Cohen den Personenkult in der Sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei um Bebel, Singer und Lasalle. Dieser Personenkult widersprach seiner Meinung nach der Gleichberechtigungsdoktrin des Sozialismus. Ebenso war er der Meinung, dass Wilhelm Liebknecht seine Erklärung ' wer parlementirt pactirt und wer pactirt trahirt' eingeschluckt hatte. Die deutschen Sozialisten haben Cohen diesen Artikel immer nachgetragen, und haben zum Beispiel vergebens versucht ihm noch Jahre später den Zugang zum Kongress der Sozialistischen Arbeiterinternationale in London im Jahr 1896 zu versperren.

Cohen hatte geringe Einnahmen aus literarischen Übersetzungen. Für viele fortschrittliche Zeitschriften wie La révolte, Le revue de l'évolution, die einflussreiche La société nouvelle und auch für etablierte Monatshefte wie Mercure de France übersetzte er Texte des niederländischen Schriftstellers Multatuli. Als der junge belgische Multatuli-Experten Julius Pée (1871-1951) ihn im Juni 1893 nach seinen Multatuli-Übersetzungen in die französische Sprache befragte, konnte er schon eine ganze Reihe angeben (37). Cohen wollte fortschrittliche niederländische Literatur in Frankreich bekannt machen. Er war für die Multatuli-Rezeption in Frankreich und Deutschland um der Jahrhundertwende 1900 und in Deutschland der bestimmende Faktor. Es gab sowohl in Deutschland als auch in Frankreich eine Multatuli-Welle (1892-1902). In Frankreich war Alexander Cohen verantwortlich, in Deutschland Wilhelm Spohr, wobei Alexander Cohen der Vermittler war.

In der Auseinandersetzung während des dritten Kongresses der Sozialistischen Arbeiterinternationale in Zürich im Juni 1893 zwischen den freiheitlichen und den autoritären Sozialisten wählte Domela die Seite der Freiheitlichen. So notierte Fénéon das in seinen Notizen 'Des Faits' [Tatsachen] in La revue anarchiste vom 18. August 1893: 'Sympathie für Domela Nieuwenhuis, der für uns protestiert hat.'(38)

Die Schlüsselbegegnung in Paris war für Cohen jedoch das Zusammentreffen mit dem drei Jahre älteren Kunstkritiker Félix Fénéon (1861-1944) (39), der im Verteidi- gungsministerium arbeitete und auch an der anarchistischen Zeitung L'endehors (Der Aussenseiter) von Zo d'Axa beteiligt war. Cohen hatte schon in 1891 seinen Artikel 'Filles et souteneurs' ['Nutten und Zuhälter'] (40) in L'endehors veröffentlicht. Fénéon korrigierte die Zeitung jeden Woche Donnerstag, Cohen begleitete ihn. Der Pamphletist und anarchistische Journalist Zo d'Axa (1864-1930), Pseudonym von Alphonse Gallaud, war der Chefredakteur und Herausgeber von L'endehors, das kein anarchistisches Organ war wie zum Beispiel La révolte von Jean Grave (1854-1939), an der Cohen auch mitgearbeitet hatte. L'endehors hatte einen mehr legeren Ton als La révolte. Junge fortschrittliche Intellektueller und Künstler wie der Schriftststeller Octave Mirbeau (1848- 1917) (41), der Kritiker und Anarchist Bernard Lazare (1865-1903), der 1894 nach dem Urteil über Dreyfus als erster an einem Fehlurteil dachte und auch darüber publizierte, selbstverständlich Félix Fénéon , der anarchistische Sozialist Augustin Hamon (1862-1945), Emile Henry, und der Dichter und Musiker Victor Barrucand (1866-1934) waren Mitarbeiter, Bekannter und Freunde von Alexander Cohen. (42)

Wo Cohen Fénéon begegnet hatte, ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich traf er ihn im anarchistischen Speiselokal von Constant Martin in Montmartre im Herbst des Jahres 1892. Beide wohnten in der Rue Lepic in Montmartre (43), dem Quartier von fortschrittlichen Künstlern. In seinen Erinnerungen schreibt Cohen: 'Wir waren dicke Freunde, und wohnten nahe beieinander. Linguistisch und literarisch habe ich ihm viel zu verdanken, und was in mir an Gefühl für die Kunst schlummerte, ist von ihm hervorgerufen wurden. Vom ruhigen, feinen, bescheidenen Fénéon ging ein großer Charme aus, und von allen Entfremdungen, die sich im Laufe der Zeit vollzogen haben, ist die mit ihm die bitterste gewesen…. Adieu! Félix.' (44) Sie waren Busenfreunde, die einander tagtäglich sahen. Fénéon war 1880 nach Paris gekommen und seitdem mit allen neuen Entwicklungen in der Malerei und Politik eng verbunden. Fénéon stiftete mehrere Zeitschriften wie La libre revue (1883) und La revue indépendante (1884), in der er die litterarische Avantgarde wie Mallarmé und Rimbaud veröffentlichte und die Avantgarde in der Malerei verteidigte. Er schrieb über Maler wie Cézanne, Van Gogh, Seurat und Bonnard. Fénéon war auch Mitarbeiter des einflussreichen, fortschrittlichen Monatsheftes La revue blanche, ab 1896 war er Chefredakteur.

Cohen hat in diesem Monatsheft in den Jahren 1897-1898 auch Multatuli-Übersetzungen veröffentlicht (45). Seit ihrer Begegnung las Fénéon Cohens Multatuli-Übersetzungen noch einmal und brachte manchmal noch Korrekturen an. Von 1904-1906 waren Cohen und Fénéon Mitarbeiter der großbürgerlichen Pariser Zeitung Le figaro, die Mitarbeiter von jeder politischen Richtung hatte (46).

Cohen und Fénéon gehörten zu den theoretischen Anarchisten. Aber beiden waren auch mit aktiven Anarchisten wie mit dem jungen Emile Henry (1872-1894) (47) befreundet. Cohen hatte ihn im Spätsommer des Jahres 1892 in dem Speiselokal von Constant Martin kennen gelernt. Am 8. November 1892 hatte Henry in der eleganten Avenue de l'Opéra in Paris beim Hauptsitz von der Carmaux-Bergbaugesellschaft ein Bombenattentat versucht. Die Bombe explodierte jedoch auf der Polizeiwache in der Rue des Bons-Enfants und der Täter blieb unbekannt. Cohen hatte viele Kontakte mit Henry, der manchmal bei ihm in der Rue Lepic (48) in Montmartre übernachtete. Seit 1893 las Cohen mit Fénéon die Korrekturen von l'Endehors. Das Attentat auf das großbürgerliche Café Terminus (49) im Jahr 1894 brachte Henry vor Gericht. Seine Aussage vor Gericht machte einen großen Eindruck und wurde von Cohen ins Niederländische übersetzt (50). Cohen als Vermittler von fortschrittlichem Gedankengut.

Cohen traf auch im Speiselokal van Constant Martin in Montmartre den Friedrichshagener Bernhard Kampffmeyer (1867-1942), der zu den Jungen gehörte. Die Jungen waren die links-radikale Opposition in der Sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (SDAP), die auch gegen den Parlamentarismus waren. Nach dem Parteitag in Erfurt (1891) traten viele aus der Partei aus: Bruno Wille, Albert Auerbach (51), Wilhelm Werner, der Drucker von Der Sozialist, Organ der unabhängigen Sozialisten (52), und Bernhard Kampffmeyer. Auch Bernhard Kampffmeyer mietete ein Zimmer in der Rue Lepic, in der Nähe von Cohens Zimmer. Kampffmeyer war ebenso einer den besten Freunde von Cohen in Paris und London. Er war finanziellbesser gestellt als Cohen und unterstützte ihn gelegentlich, da Cohen manchmal sogar seine Wäsche ins Leihhaus bringen musste. Kampffmeyer war zur dieser Zeit ebenso Vermittler von fortschrittlicher Literatur und Politik Er war es sicherlich, der Cohen auf das Schauspiel Einsame Menschen von Gerhart Hauptmann (1862-1946) hingewiesen hatte, dass Cohen ins Französische übersetzte als Ames solitaires (53). Am 13. Dezember 1893 fand die Generalprobe von Hauptmanns Theaterstück im Theater Bouffes-du-Nord in Paris statt, aufgeführt von der Gruppe L'œuvre [die Arbeit] unter der Regie von Aurélien-Marie Lugné-Poe (1869-1940) (54). Die Uraufführung wurde verboten, weil Cohen nach dem Bombenattentat auf das Palais Bourbon, das französische Abgeordenetenhaus, am 10.Dezember 1893 verhaftet worden war. Es gab eine Protestdemonstration zu seinen Gunsten, Emile Zola besuchte vergebens den französischen Innenminister und Lugné-Poe den französischen Kultusminister. Cohen wurde am 24.Dezember bei Nacht auf ein Boot nach England gesetzt.

In London schrieb er einen Artikel über Hauptmanns Theaterstücke Vor Sonnenaufgang, Einsame Menschen und Die Weber, dass er im fortschrittlichen Wochenblatt Morgenrood 1895 veröffentlichte (55).

Die Übersetzung veranlasste den Berliner Verleger Salomon Fischer selbst noch vier Jahre später die Urheberrechte von Cohen ein zu fordern. In einem unveröffentlichten Brief von Alexander Cohen an Félix Fénéon heisst es: 'Dieser Herr Paul Jonas oder Jonas Paul will wahrscheinlich meine Adresse haben um im Namen des Buchhändlers und Juden Fischer in Berlin die Urheberrechte für die Übersetzung von Einsame Menschen zu fordern. Paul und Moise Fischer können darauf lange warten… Sag ihm, wenn er dich nochmals fragt, dass ich in Wladiwostok Katzen züchte' (56).

Rudolf Rocker, der in 1945 Cohen mit Lebensmittel aus Amerika unterstützte, gab in seinen Erinnerungen Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten (57) ein kritische Porträt von Cohens erste Pariser Periode: 'Dieser Cohen war ein Kapitel für sich, denn wenn er es schon verstand, auf fremde Kosten ein ziemlich freies und ungebundenes Leben zu führen, so musste man doch zugeben, dass der Verkehr mit ihm für manches entschädigte. Alexander Cohen war ein begabter und geistreicher Mensch, der die französische Sprache in Wort und Schrift beherrschte, wie man es selten bei einem Ausländer finden kann.' Rocker meinte, dass Cohen gut von seinen schriftlichen Arbeiten leben konnte. 'Doch er war ein geborener Zigeuner, dem jede Selbstzucht fehlte. Obgleich er außer dem Französischen und seiner holländischen Muttersprache noch deutsch, italienisch, spanisch und malaiisch sprach, machte er von seinen Sprachkenntnissen nur selten Gebrauch und bequemte sich erst dann zur Arbeit, wenn er niemanden fand, der ihm etwas pumpen wollte. Er hatte diese Art des Lebens zu einer vollständigen Weltanschauung entwickelt und war aufrichtig genug, mit seinen Grundsätzen nicht hinter dem Berge zu halten.'

London: The torch of anarchy, die Familie Rossetti,

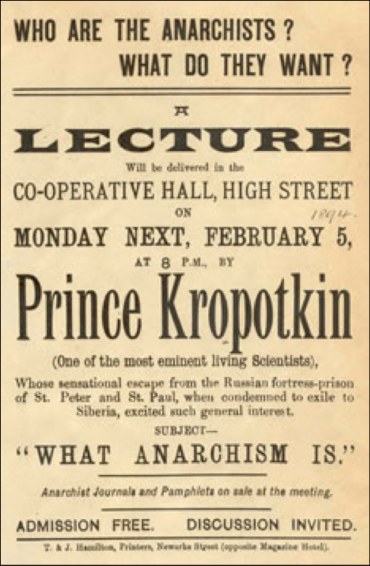

Errico Malatesta, Peter Kropotkin

Alexander Cohen kam am 25. Dezember 1893 in der gastfreundlichen englischen Hauptstadt 'pretty' (58) London an. Auch der Friedrichhagener Bernhard Kampffmeyer flüchtete nach London, wie so viele andere, die aufgrund der Jagd der französischen Polizei auf Anarchisten mit ihrer Verhaftung rechnen mussten. Kampffmeyer fand ein Zimmer für Cohen in Percy Street, in der Nähe von Tottenham Court Road und Grafton Street, wo die Anarchisten ihr Lokal hatten (59). Cohen traf seine französische Lebensgefährtin Kaya Batut (60) letzten Endes auch in London. Cohen begegnete in der damaligen liberalen britischen Hauptstadt viele französische Anarchisten wie Zo d'Axa, italienische wie Errico Malatesta, russische wie Peter Kropotkin, deutsche bzw. österreichische wie Max Nettlau und vor allem englische: die junge Geschwister Olivia, Helen, Mary und Arthur Rossetti. Olivia und Helen Rossetti finanzierten die Herausgabe von The torch of anarchy, a revolutionnary journal of anarchist-communism wie der Untertitel lautete. Olivia Frances Madox Rossetti (1875-1960) war die älteste Tochter des Kunstkritikers und Schriftstellers William Michael Rossetti (1829-1919), der mit seiner Familie in einem großen Haus auf Primrose Hill (61) beim Hyde Park lebte. Cohen war dort oft zu Gast, aber die meiste Zeit verbrachte er im Torch-office in Ossulston Street, wo die Torch-Gruppe zusammen kam. William Michael Rossetti besorgte Cohen die Eintrittsgenehmigung für den Reading Room des British Museum, jetzt British Library. Er schrieb am 27.September 1895 an den Bibliothekar: ' I have some personal knowledge of Mr. Cohen (who is perfectly well known to other members of my family), and I hereby certify that he is quite sure to make proper use of the Reading-room[…]' (62). William Michael Rossetti war der Bruder des präraffelitischen Dichters und Malers Dante Gabriel Rossetti und der Dichterin Christina Rossetti. Helen Maria Madox Rossetti (1879-1969) war seine zweite Tochter, Mary Elisabeth Madox Rossetti (1881-1947) seine dritte. Der Sohn Arthur Rossetti hatte weniger politisches Interesse.

In seinen Erinnerungen beschreibt Cohen das Torch-office in Ossulston Street (63), eine ärmliche Nebenstraße von Euston Road: unten die Druckerei, im ersten Stock das Redaktionsbüro, in dem auch eine Zeit lang, die Londoner Ausgabe der Père Peinard gemacht wurde. Der legere Ton von The torch erinnerte ihn an L'endehors. In der Druckerei hausten viele meist sonderliche Anarchisten, wobei die Mehrheit nicht aus dem Vereinigten Königreich kam, sondern aus Italien wie Edoardo Milano und Pietro Gori.

Als er in London ankam, konnte Cohen sich noch nicht in der englischen Sprache ausdrücken, aber nach einem Jahr veröffentlichte er schon zwei fortschrittliche Artikel in The torch. Sein Artikel 'Oscar Wilde' (64) wählte die Seite des homosexuellen Schriftstellers, der wegen seiner Homosexualität 1895 zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurde, und er kritisierte die englische Hypokrisie in dieser viktorianischen Sittenauffassung.Er übersetzte Wildes Essay 'The soul of man under socialism' (65) in gekürzter Form. Seine Übersetzung erschien in Morgenrood (66). Cohen schrieb am 17. Oktober 1895 aus dem Redaktionsbüro von The torch an Domela Nieuwenhuis, dem Herausgeber von Morgenrood: 'Ich finde diesen Artikel ausgezeichnet und übersetzte das Fragment auch um nachweisen zu können dass der unglücklichen Oscar Wilde durchaus nicht der 'Bourgeois' ist, den manche engstirnigen Sozialisten oder Anarchisten in ihm sehen.'(67) Oscar Wildes Ansichten schließen an bei den Ansichten, die Cohen in seiner Antwort an Teodor de Wyzewa in Le Figaro formuliert hatte, aber Wilde's Ideen gehen noch weiter, was Cohen auch mit seinem niederländischen Titel: 'Individualisme' betonte. Eine Entwicklung, die auch Cohen nachvollzog. Oscar Wilde meinte: wir sollen die Gesellschaft so ändern, dass Armut unmöglich sein wird. Unter dem Sozialismus wird alles anders werden, jedes Mitglied der Gesellschaft wird seinen Anteil haben an dem allgemeinen Wohlstand. Der Sozialismus hat an sich schon einen Wert, weil er zum Individualismus leitet. Der neue Individualismus, für den sich der Sozialismus unzweifelbar einsetzt, wird die vollkommene Harmonie sein. Er wird vollständig sein und jedermann kann mit dem Sozialismus seine ganze Entfaltung entwickeln. Wilde Schlussfolgerung lautet: der neue Individualismus ist der neue Hellenismus.

Cohens Artikel 'The case of Mrs Eden' (68) war das erste Plädoyer in der englischen Sprache für das Recht von Frauen auf Abtreibung (Abortus). Weil Sarah Eden einer Frau bei einer gesetzeswidrigen Abtreibung geholfen hatte, und weil diese Frau dabei ums Leben kam, sprach der Richter das Todesurteil aus. Cohen sagte dazu: 'Now if at any time, there existed a right of property, then most indisputably it is that which a woman has over her unborn child. And would it be just as reasonable to hang a surgeon who, by amputating a broken limb, causes the death of his patient, as to condemn to death a Sarah Eden, under whose more or less experienced hands a woman dies after undergoing a so-called illegal abortion.

But let us look at the question from an other point of view: the most important one. Why should not women, even when they are not in a weak state of health, as Mrs. Sinister [sic] is said to have been , and do not dread the physical pain of child-birth, abort, if they choose to do so. How, in such a case, can the interference of judges, as representatives of Society - that rotten abstraction - be justified?' Paul Robin (1837-1912), der sich stark machte für die Koedukation, wollte Cohen begegnen nach der Lektüre dieses Artikels. Der kommunistisch-anarchistische „Prinz“ W. Tscherkesoff (1846-1925), den Cohen in London begegnet hatte bei Kropotkin, brachte Cohen und Robin in London zusammen (69).

Der kanadische Forscher Angus McLaren (70) meinte 1997, dass 'Cohen's defense of abortion , because of its daring originality, deserves quotation in full.', und er zitierte Cohens Artikel vollständig in seiner Monographie The trials of masculinity. 'Daring originality' ist eine gute Charakteristik von Alexander Cohen.

Cohen und seine Lebensgefährtin Kaya Batut verband eine warme Freundschaft mit Olivia, Helen und Mary Rossetti, wie man auch in seinen Briefen aus dem Amsterdamer Strafgefängnis 1896-1897 lesen kann (71), als auch in seinen Erinnerungen (72). Kaya Batut wohnte auch einige Zeit im Haus der Rossetti's auf Primrose Hill in London, während Cohen im Gefängnis war.

In dem Roman A girl among the anarchists (73) von Isabel Meredith, laut Cohen ein Pseudonym von Olivia Rossetti (74), laut Jennifer Shaddock jedoch ein Pseudonym von Helen und Olivia Rossetti (in dieser Folge) (75), und auch laut John Quail in seiner Monographie über die englische Anarchisten The slow burning fuse (76) ein Pseudonym von Olivia Rossetti, ist die Epoche der Torch of anarchy beschrieben. Alexander Cohen und John Quail haben unbezweifelbar Recht in ihrer Meinung, dass Olivia Rossetti den Roman geschrieben hat. Cohen aus erster Hand, Quail auf Grund seiner Forschung.

Alexander Cohen spielt im achtem Kapitel von diesem Roman 'The dynamitard's escape" eine Rolle als der Franzose Armand Silvestre. Silvestre orchestrierte mit Erfolg eine Farce um die Verhaftung im Torch-Büro (77) eines französischen Anarchisten, der wegen eines Bombenattentats verhaftet werden sollte, zu verhüten (78). Seine Gefährtin Kaya Batut spielt eine Nebenrolle als Marie. Jennifer Shaddock hat in ihrer Einführung nur eine Analyse aus feministischer Sicht gemacht, aber keine Analyse aus historischer Sicht. Wir wissen also nicht wer, den französischen 'dynamitard' war, den Silvestre half.

Alexander Cohen verbrachte wie Karl Marx und viele andere Revolutionären den Tag im Lesesaal des British Museums in London. Dort begegnete er den Anarchist und Historiker des Anarchismus Max Nettlau (1865-1944), den er auch bei Kropotkin und selten im Lokal vom Torch traf (79). Nettlau war der Biograf (80) und Bibliograf von Michael Bakunin, dem anarchistischen Gegenspieler von Marx. Nettlau war auch ein Friedrichshagener. Er brachte eine große Sammlung von Büchern, Zeitschriften, Dokumenten, Briefen und Archiven auf dem Gebiet des Sozialismus und Anarchismus zusammen. In seinen Erinnerungen (81) teilte Cohen mit, dass Max Nettlau seine Entscheidung, seine Sammlung dem British Museum zu vermachen, nach den Burenkriegen in Süd-Afrika zurückgenommen hatte. Im Jahr 1935 verkaufte Nettlau seine Sammlung an das Internationale Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam, wo sie sich noch immer befindet.

Als Cohen seine eigene Publikation De paradox in den Jahren 1897-1898 in Den Haag herausgab, war Nettlau Abonnent und subventionierte er die Publikation. Später trafen sie sich in Paris. Nettlau ätzte ein kleines Porträt von Cohen: ' Er war ein witziger Kopf und verstand gewisse Großen der damaligen Kreise, besonders A[ugustin]. H.[amon]* und A[milcare]. C[ipriani]* köstlich zu verulken. Er hatte es auf die deutsche Sozialdemokratie abgesehen und schrieb jenen Artikel über die Produkte des Geschäftssozialismus, den er u.a. durch die Abbildung einer Schnapsflasche illustrierte, die 'Proletarier aller Länder vereinigt euch' im Glasdruck zeigte; ich habe die Flasche selbst gesehen. Die Sozialdemokratie forderte durch ihren Dünkel solche Bloßstellungen heraus. Er schrieb später 'L'Allemagne irrespectueuse' (Revue blanche, 15.Nov. 1901, S. 413- 432) über die Simplizissimuszeit.' Nettlau war ein guter Beobachter, aber er irrte sich in den Beweggründen Cohens sich vom Anarchismus zu verabschieden: 'Unseren Kreisen fehlte zu sehr die Aufnahmefähigkeit für Witz und Satire und so ging er verloren. Ich kannte auch seine Schwächen, aber trotzdem war es schade um ihn und er hat seinen damaligen Freunden heitere Stunden bereitet.' (82) Die Analyse von Nettlau ist richtig. Cohen kannte zum Beispiel beide anarchistische russische Fürsten in ihrem Londoner Exil. Wegen seines Gefühls für Humor hatte er eine Vorliebe für Kropotkin, obwohl er auch Tscherkesoff einen noblen Menschen fand (83).

Amsterdam - Paris 1896 -1907

Cohen konnte in London kein Geld verdienen, er hasste auch die schmutziggraue viktorianische Großstadt. In November 1896 ging er zurück nach Holland. Obwohl König Willem III. schon in 1890 gestorben war, sollte Cohen doch seine Gefängnisstrafe aussitzen, weil er - unabhängig wie er immer war - sich weigerte der jungen Königin Wilhelmina um Begnadigung zu bitten. In dem Strafgefängnis in Amsterdam entschied er sich für den Individualismus, eine Entwicklung, die schon in London in Gang war. Cohen blieb ein Radikal. Als die österreichische Kaiserin Elisabeth ermordet wurde von einem italienischen Anarchisten, schrieb Cohen in seiner Haager Publikation De paradox kein Artikel zum Andenken an die ermordete Kaiserin, sondern 'Voor [Für] Luccheni' (84). Cohen war nicht einverstanden mit dem Ziel, dass Luccheni gewählt hatte, trotzdem verstand er die Beweggründe des Mörders:die Unterdrückung durch die Polizei.

Im Jahre 1899 kehrte er wieder nach Paris. Zwei Jahre später erschien sein Auswahl aus Multatuli unter den Titel Pages choisies mit einer Einführung von Anatole France (85). Cohen arbeitete als Auslandsredakteur für mehrere Pariser Zeitungen wie die fünf Groschenzeitung Le sou und Le figaro. Seine Sprachkenntnisse bestimmten ihn für solche Stellen.

Ab 1906 wird er Auslandskorrespondent der Amsterdamer Zeitung De telegraaf in Paris. Cohen berichtete über die Korruption in der III. Republik und über den schnellen Regierungswechsel: jede neun Monate eine neue Regierung.

Schon in 1900 begegnete er den jungen Niederländischen Maler Kees van Dongen (1877-1968). Cohen fand für ihm eine Wohnung: 10, Impasse Girardon, Paris VIII. Van Dongens Zeichnungen hatten eine soziale Thematik: er war Mitarbeiter von Het volk, La revue blanche, Les temps nouveaux und L'asiette au beurre. Félix Fénéons kritische Aufsätze über sein malerisches Werk besorgten Van Dongen das grosse Erfolg als Maler. Ab 1904 war Van Dongen ein bedeutender Maler in Paris, seine sozialen Ansichten spielten keine Rolle mehr.

Im zweiten Band von seiner Picasso-Biografie erzählt der Amerikaner John Richardson (86), dass Picasso und seine damalige Geliebte Fernande Olivier in 1907 ein kleines Mädchen adoptierten. Am 9. April 1907 gingen sie zu einem katholischen Waisenhaus in der Rue Caulaincourt (Montmartre) um ein Mädchen aus zu suchen. Sie wählten Raymonde, ein Mädchen, dass um die dreizehn Jahre alt war. Auch der französischer Schriftsteller André Salmon (87) gibt ihr Alter in seinem fictionalen Bericht wie dreizehn. Nach Apollinaire war sie neun. Eine Schönheit, die Tochter einer französische Hure, die in einem tunesischen Freudenhaus arbeitete, gerettet von dem niederländischen Journalist Alexander Cohen. Apollinaire beschuldigte Cohen nach Richardson mehr aus eigener Interesse als aus Mitleid verfahren zu haben: die Cohens hatten das Kind gezwungen Geige spielen zu lernen so daß sie die Cohens in ihrem Alter amüsieren konnten mit ihrem Spiel. Als Raymonde kein muzikalisches Talent bessas, haben die Cohens sie im Stich gelassen. Raymonde ist nicht nachgewiesen in der Biographie von Cohen (88). Picasso, Salomon, Apollinaire und Richardson ist der Humor von Cohen entgangen. >

Von Anarchist wird er Monarchist, von radikal links radikal rechts, und Anhänger der nationalistischen und monarchistischen Bewegung Action Française. Cohen konnte kein Mitglied werden, weil er nicht in Frankreich geboren war. Diese Bewegung nam nie an der Regierung teil und hatte deshalb saubere Hände, die politische Analysen waren scharf und elegant geschrieben. Cohen war ein Gegner von Hitler und Stalin, und Anhänger von Marschall Pétain, weil er in Verdun gesiegt hatte, aber auch ein Verteidiger von Pétain als Haupt des französischen Staates (die Vichy-Regierung) im zweiten Weltkrieg. Gegenüber Mussolini, Franco und Salazar war Cohen mild.

Linksradikale wie Mussolini und Georges Sorel haben im vorigen Jahrhundert oft radikal links und rechts gewechselt. Sie teilten ein revolutionäres Temperament und eine große politische Leidenschaft. Die Geschwister Olivia und Helen Rossetti wanderten nach Rom aus (89). Sie waren begeisterte Anhänger von Mussolini.

RONALD SPOOR

(1) Ronald Spoor, 'Jozef Alexander Cohen' in Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, Amsterdam, IISG, 1990, Band 4, S. 29-33.

(2) Alexander Cohen, Brief vom 26. Januar 1890 an den Französischen Justizminister in: Alexander Cohen, Brieven 1888-1961 [herausgegeben von Ronald Spoor], Amsterdam 1997, S. 39-40.

(3) Alexander Cohen, In opstand: met houtsneden van Georges Rohner, Amsterdam [1932], S.31.

(4) Alexander Cohen, In opstand, S. 51-54.

(5) Alexander Cohen, In opstand, S. 83-133.

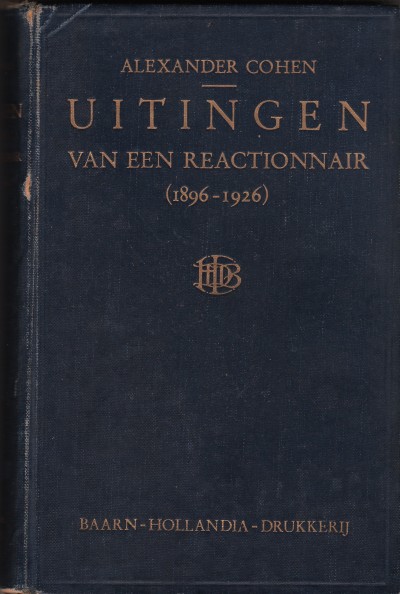

(6) Alexander Cohen, 'Multatuli-souvenirs' in De Amsterdammer, weekblad voor Nederland , 1. Mai 1910, auch in: Alexander Cohen, Uitingen van een reactionair (1896-1926): voorafgegaan door een schets van den persoon des schrijvers door een zijner vrienden [H.P.L.Wiessing]. Met een portret naar een teekening van Kees van Dongen, Baarn 1929, S. 51-54, siehe auch In opstand [1932], S. 111. Über Cohen und Multatuli, siehe: Ronald Spoor, 'De straatlucht van Multatuli: Alexander Cohen en Multatuli', zu erscheinen in der Zeitschrift Multatuli 52 (Frühling 2004). Über Cohen und Wiessing, siehe: Ronald Spoor, 'Cohen en Wiessing: vakbroeders, vrienden en politieke vijanden' in Nieuw letterkundig magazijn 9 (1991), 1 (Juli), S. 14-21.

(7) v.L [von Leeuwarden, also: Alexander Cohen], 'MdR!' in Groninger weekblad, radicale courant voor Nederland, 1 (1887) 39 (25. Juni),weiter: C., 'Naar Indië', 1 (1887) 40 - 46 (2.Juli - 13.August), auch in Alexander Cohen, Uiterst links: journalistiek werk 1887-1896, herausgegeben von Ronald Spoor, Amsterdam 1980, S.53- 68.

(8) Alexander Cohen, Uiterst links, S.56.

(9) In opstand, S. 136.

(10) In opstand, S, 137.

(11) In opstand, S. 137.

(12) Seit 1886. Im Jahr 1879 erschien sie als Wochenblatt, siehe Ronald Spoor, 'Recht voor allen' in Uiterst links, S. 69-70.

(13) Ronald Spoor, 'De bohémien en de burger: Alexander Cohen en Ferdinand Domela Nieuwenhuis 1887-1919' in Het oog in 't zeil 9 (1991), 1 (Oktober), S. 54-60, vormals erschienen in: De as 89 (März 1990), S. 3-13.

(14) Siehe Marten Buschman und Marie Christine van der Sman (Herausgeber), Rode residentie: geïllustreerde geschiedenis van honderd jaar sociaal-democratie in Den Haag, Den Haag 1994.

(15) Friedrich Engels an Laura Lafargue geb. Marx am 27. August 1889 in: Karl Marx und Friedrich Engels, Werke, Berlin 1891-1983, Band 57, S. 240 -241.

(16) Die junge Königin Wilhelmina (1880-1962), Königin der Niederlande (1898-1948), hatte am 31. August Geburtstag.

(17) In opstand, S. 139.

(18) Jan Meyers, Domela een hemel op aarde : leven en sterven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Amsterdam [1993], S. 124-125.

(19) Vgl. Uiterst links, S.14 und 'De bohémien en de burger' S. 54-55.

(20) F. Domela Nieuwenhuis,Van christen tot anarchist, Amsterdam [1910], S.185.

(21) Alexander Cohen, 'Verdediging - Cohen' in Recht voor allen 9 (1887) 110 (14 November), S. 1-2, auch in Uiterst links, S. 71-74.

(22) F.Domela Nieuwenhuis, Van christen tot socialist, S. 202-203.

(23) Emile Zola, Germinal, Paris 1885. Siebzehnter Roman aus dem Zyklus Les Rougon-Maquart: histoire naturelle et sociale d' une famille sous le Second Empire. Zola schildert den Alltag, das Leben und Leiden der Bergarbeiter in Nord-Frankreich, sowie ihre Streiks und Kämpfe gegen die Bergbaugesellschaft und die Gendarmerie. Er zeigt den wachsenden Einfluss von Sozialismus und Anarchismus.

(24) Alexander Cohen, Brieven 1888-1961, S. 64 und S. 696.

(25) Alexander Cohen, 'Een ontboezeming' in Recht voor allen 10 (1888) 36 (23 März), S. 1-2, auch in Uiterst links, S. 77-85.

(26) Emile Zola, Au bonheur des dames, Paris 1883. Fünfzehnter Roman aus dem Zyklus Les Rougon-Macquart. Im Kaufhaus Au bonheur des dames arbeitet eine junge Frau die eine Liebesbeziehung mit dem Inhaber hat. Zola beschreibt das Leben in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

(27) Siehe Alexander Cohen, Brieven 1888-1961, Amsterdam 1997, S.64 und S. 696.

(28) In opstand , S. 160.

(29) Siehe Alexander Cohen, Brieven 1888-1961, Amsterdam 1997, S.40.

(30) Emile Zola, 'Het bloed', uit het Fransch door Alexander Cohen' erschien in vier Fortsetzungen in Recht voor allen 12 (1890), von Nr.216 (14. und 15. September) bis einschließlich Nr. 234 (5.und 6.Oktober).

(31) Souvarine [Alexander Cohen], 'Parijsche brieven I' , Paris 18.VIII.1888, in: Recht voor allen 10 (1888) 102 (27.August), S. 2, auch in Uiterst links, S. 88.

(32) Alexander Cohen, In opstand, S. 155-168.,

(33) Alexandre Cohen, 'Le juif et les révolutionnaires'.

(34) Archiv von der Préfecture de la Police in Paris, dossier Alexandre Cohen.

(35) Alexandre Cohen, 'À Monsieur le Rédacteur en chef du Figaro', in Le figaro, 12. Februar 1892. Auch in Alexander Cohen, Brieven 1888-1961, S. 40-42 und S.682-684.

(36) lexandre Cohen, 'Les social démocrates et leur propagande' in Le figaro, 31. Mai 1893. Auch in Recht voor allen 17 (1895), 87 (23. Juli), S. 1-2.

(37) Siehe Alexander Cohen, Brieven 1888-1961, S. 686, Anmerkung 2 beim Brief vom 6.Juni 1893 an Pée, und die Bibliografie von Cohens Multatuli-Übersetzungen ins französische in meinem Artikel 'De straatlucht van Multatuli: Alexander Cohen en Multatuli', zu erscheinen in Multatuli 52 (Frühling 2004).

(38) Félix Fénéon, Oeuvres plus que complètes,textes réunis et présentés par Joan U. Halperin, Band II, Genf 1970, S. 934.

(39) Siehe Joan Ungersma Halperin, Félix Fénéon, art et anarchie dans le Paris Fin de siècle, Paris 1991.

(40) Alexandre Cohen, 'Filles et souteneurs' in L'endehors 26 (1891), S. 2-3.

(41) Der Schriftsteller Octave Mirbeau engagierte sich später für die Wahrheit und Gerechtigkeit in der Angelegenheit des jüdischen Kapitäns des Französischen Generalstabes Alfred Dreyfus (1859-1935). Seine Romane Le jardin des supplices (1899) und Le journal d'une femme de chambre (1900) sind Klassiker der französichen Literatur.

(42) Cohen schrieb über d'Axa und das Lokal in dem L'endehors zusammengestellt wurde im Kapitel XIII von In opstand, S. 197-206.

(43) Fénéon lebte seit 1886 mit seinen Eltern in einem kleinen Appartement in der Rue Lepic 78.

(44) In opstand, S. 30. Am 2. Juni 1894 schrieb Cohen an Domela über 'die Festnahme von Félix Fénéon, meinem besten Freund in Paris.', siehe Brieven 1888-1961, S. 73.

(45) Brieven 1888-1961, S. 790.

(46) Alexander Cohen, Van anarchist tot monarchist, verluchtingen door Leo Gestel, Amsterdam 1936, S. 187.

(47) In demselben Brief an Domela vom 2. Juni 1894 nannte er auch Henry 'einen meiner besten Freunde', Brieven 1888-1961, S. 73.

(48) Rue Lepic 59. Cohen mietete ein kleines Zimmer im sechsten Stock. In dem Haus war kein Aufzug wie das damals in den Pariser Mietshäusern üblich war.

(49) Das Café Terminus neben dem Bahnhof St. Lazare in Paris gibt es noch immer.

(50) Emile Henry, 'La déclaration' vor den Assisen in Paris am 27. April 1894 , wurde in der Übersetzung von Cohen in einer Beilage des niederländischen anarchistisch-kommunistischen Organs Anarchist 7 (1894) 54 ( 2. Juni) veröffentlicht.

(51) Cohen begegnete Auerbach mehrfach in Paris , aber er hatte keine hohe Meinung von ihm, siehe den Brief an Domela vom 15. November 1893 in Brieven 1888-1961, S. 58. Auerbach hatte eine Broschüre von Domela, Die verschiedenen Strömungen in der deutschen Sozialdemokratie, Berlin 1892 aus dem Französisch übersetzt.

(52) Wilhelm Werner (*1856) flüchtete im Februar 1892 aus Berlin nach London um sich der Verhaftung zu entziehen.

(53) Gerhart Hauptmann, Ames solitaires, Fünfter Akt, in: Mercure de France, Teil 9 (1893), S.50-62. Cohens Übersetzung von Ames solitaires erschien in 1894 bei L. Grasillier in Paris.

(54) Aurélien-Marie Lugné-Poe, La parade, Paris 1931. Im zweiten Teil, S. 64-65 beschreibt Lugné-Poe die Schwierigkeiten bei der Erstaufführung von Ames solitaires.

(55) Alexander Cohen, 'Gerhart Hauptmann' in Morgenrood; 3 (1895), S. 220-222.

(56) Alexander Cohen an Félix Fénéon, Amsterdam 2. Juli 1896. Das Zitat ist aus dem Französischen übersetzt. Der Brief von Cohen befindet sich in Archives Jean Paulhan in Paris.

(57) Rudolf Rocker, Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten, Edition Melnikow/Duerr, 1974., S.96-100.

(58) In opstand, S.255.

(59) Van anarchist tot monarchist, S.17. In Grafton Hall kamen auch die Mitglieder des Communistischen Arbeiter-Bildungsvereins zusammen. Cohen lernte hier Ferdinand Gilles kennen.

(60) Elisa Germaine Marie (Kaya) Batut, geboren am 28. September 1871, Tochter von Antoine Batut und Marie Batut geb. Blanc, in Coubison (dép. Aveyron) lebte seit dem 15. August 1893 mit Alexander Cohen. Sie war Kostümnäherin. Am 23. März 1918 heiratete sie Alexander Cohen im Rathaus des XVIII. Arrondissement von Paris (Montmartre). Sie starb am 16.Oktober 1959 in St. Roman de Bellet nach einem gelungenen Versuch ihren Mann am 10.Oktober bei einem Sturz von einer Treppe zu retten.

(61) Das Haus 38, Edmunds Terrace, London wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.

(62) Brieven 1888-1964, S. 717.

(63) Ossulston Street 127, siehe auch Van anarchist tot monarchist, S.28, mehr über The torch of anarchy, S. 25-37.

(64) Alexander Cohen, 'Oscar Wilde' in The torch of anarchy 2 (1895-1896), 1 , S. 1-2. Siehe auch Van anarchist tot monarchist, S. 67-69.

(65) Oscar Wilde, ‚The soul of man under socialism' in The fortnightly review 1891 (Band 49), S. 292-213.

(66) 'Individualisme' in Morgenrood 3 (1895) 47 (S. 370-372) und 48 (S. 378-379).

(67) Brieven 1888-1961, S. 107.

(68) Alexander Cohen, 'The case of Mrs. Eden' in The torch of anarchy 2 (1895-1896), 7, S. 107.

(69) Cohen beschrieb seine Begegnung in einem unveröffentlichten Brief von 20. November 1896 an Kaya Batut.

(70) Siehe Angus McLaren, The trials of masculinity: policing gender 1870-1930, Chicago 1997, S. 81 - 84. Cohens Artikel 'Oscar Wilde' auf den Seiten 81-82.

(71) Z.B. Brieven 1888-1961, S. 127-128. Die vielen Briefe von Olivia und Arthur Rossetti, die Cohen im Amsterdamer Strafgefängnis bekam, sind leider nicht aufbewart.

(72) Van anarchist tot monarchist, S.93-94

(73) Isabel Meredith, A girl among the anarchists, London 1903. Reprint mit einer 'Introduction to the Bison Book Edition by Jennifer Shaddock', Lincoln und London, [1993].

(74) Van anarchist tot monarchist, S. 27.

(75) A girl among the anarchists: introduction by Jennifer Shaddock, S. V.

(76) John Quail, The slow burning fuse [the lost history of British anarchists], London [1978], S. 204.

(77) In A girl among the anarchists heisst es Tocsin Office.

(78) A girl among the anarchists , Kapitel VIII, S. 155-186. Armand Silvestre wird vorgestellt auf Seite 172, Marie auf Seite 173.

(79) Van anarchist tot monarchist, S.40.

(80) Max Nettlau, The life of Michael Bakunin. Michael Bakunin. Eine Biografie, London 1896-1900, drei Bände.

(81) Van anarchist tot monarchist, S. 40.

(82) Max Nettlau, Anarchisten und Syndikalisten (Geschichte der Anarchie, Band V), Vaduz 1984, S. 359.

(83) Van anarchist tot monarchist, S. 41-42.

(84) De paradox Nr. 14 (4.Juni 1898), S 161-163.

(85) Multatuli, Pages choisies, traduites par Alexandre Cohen, préface d'Anatole France, Paris, Mercure de France, 1901. Eine zweite Auflage erschien im selben Jahr.

(86) John Richardson in Zusammenarbeit mit Mary McCullin, A life of Picasso: Band II 1907-1917, The painter of modern life , London (1996), S. 29.

(87) André Salmon, Souvenirs sans fin: deuxième époque (1908-1920), Paris 1956, S. 328. Siehe auch Salmon, La négresse du Sacré Coeur, Paris 1968 (ursprünglich: 1920), S. 167.

(88) Cohen hat in den Jahren 1892-1903 kein Anzeige getan von einem Adoptivkind beim Standesamt des XVIII. Arrondissement (Montmartre) in Paris . Mit freundlichen Dank an die Mairie vom XVIII. Arrondissement.

(89) Die Verbindung von Cohen mit der Rossettis ging in den zwanziger Jahren verloren. In April 1949 wurde sie wieder hergestellt.

Merci à Jérôme Anciberro & Gaël Cheptou

L’origine de ces éditions, d’un intérêt particulier à divers points de vue, vaut la peine d’être mentionnée – Bauer habitait encore La Haye en 1893, et je le voyais presque journellement. À cette époque heureuse, grande d’enthou- siasmes, cet artiste avait fait sa première eau-forte dans mon atelier. Cette planche, définitive comme exécution fut bientôt suivie d’une quantité d’autres petites es- tampes, enlevées rapidement, très directes d’expression, donnant « le caractère de Smyrne et de Stamboul, et celui de leur populace, rendus admirablement par un artiste sensitif, voyant, imprégné de ses sujets, sentant le mouvement, l’action, et sachant rendre tout cela ».

L’origine de ces éditions, d’un intérêt particulier à divers points de vue, vaut la peine d’être mentionnée – Bauer habitait encore La Haye en 1893, et je le voyais presque journellement. À cette époque heureuse, grande d’enthou- siasmes, cet artiste avait fait sa première eau-forte dans mon atelier. Cette planche, définitive comme exécution fut bientôt suivie d’une quantité d’autres petites es- tampes, enlevées rapidement, très directes d’expression, donnant « le caractère de Smyrne et de Stamboul, et celui de leur populace, rendus admirablement par un artiste sensitif, voyant, imprégné de ses sujets, sentant le mouvement, l’action, et sachant rendre tout cela ».

Par un de ces hasards fortuits et invraisemblables, comme il en arrive parfois, Bauer apprit que notre prosateur de génie, Lodewijk van Deijssel (pseudonyme de K.J.L. Alberdingk Thijm) tra- vaillait de son côté, pour son plaisir personnel, à une traduction d’

Par un de ces hasards fortuits et invraisemblables, comme il en arrive parfois, Bauer apprit que notre prosateur de génie, Lodewijk van Deijssel (pseudonyme de K.J.L. Alberdingk Thijm) tra- vaillait de son côté, pour son plaisir personnel, à une traduction d’

Styliste hors pair,

Styliste hors pair,

Dans plus d’un de ses livres, l’écrivain approfondit une autre souffrance, celle que font subir les adultes aux enfants. Relatant lui aussi une histoire vécue, le court et magnifique roman Les Chiens de la Belle au bois dormant (couverture ci-contre) narre en trois tableaux d’une rare dureté trois années de l’existence d’une fillette désemparée par la séparation de ses parents et l’inconscience de sa mère. Là encore, les données que l’auteur emprunte à la réalité échappent à l’anecdotique grâce à une belle maîtrise de la composition. Dans Le Hasard, c’est un garçon de 4 ans qui se retrouve le jouet des « grands », en l'occurrence des représentants de l’administration (policier, magistrat, infirmières…). Pluche de mer se penche sur le destin d'un enfant un peu plus grand, un des boat people vietnamiens qui atterrit en Flandre.

Dans plus d’un de ses livres, l’écrivain approfondit une autre souffrance, celle que font subir les adultes aux enfants. Relatant lui aussi une histoire vécue, le court et magnifique roman Les Chiens de la Belle au bois dormant (couverture ci-contre) narre en trois tableaux d’une rare dureté trois années de l’existence d’une fillette désemparée par la séparation de ses parents et l’inconscience de sa mère. Là encore, les données que l’auteur emprunte à la réalité échappent à l’anecdotique grâce à une belle maîtrise de la composition. Dans Le Hasard, c’est un garçon de 4 ans qui se retrouve le jouet des « grands », en l'occurrence des représentants de l’administration (policier, magistrat, infirmières…). Pluche de mer se penche sur le destin d'un enfant un peu plus grand, un des boat people vietnamiens qui atterrit en Flandre.

De Engel van Saint-Raphael

De Engel van Saint-Raphael

Hij is een Vijand en een Vriend

Hij is een Vijand en een Vriend

(8) Depuis 1885, Paul Singer (1844-1911), riche industriel berlinois, était membre de la direction du parti social-démocrate. C’est grâce à sa fortune que le parti avait pu en 1884 se doter d’un organe central (

(8) Depuis 1885, Paul Singer (1844-1911), riche industriel berlinois, était membre de la direction du parti social-démocrate. C’est grâce à sa fortune que le parti avait pu en 1884 se doter d’un organe central ( (13)

(13) (18)

(18)

DC : Non. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Au fil des ans, j’ai consulté et examiné de près une grande partie des traductions d’œuvres néerlandaises publiées antérieurement à 1980 ; il m’est arrivé, dans le cadre de cours que j’ai donné à l’Université, de travailler sur des passages de certaines d’entre elles :

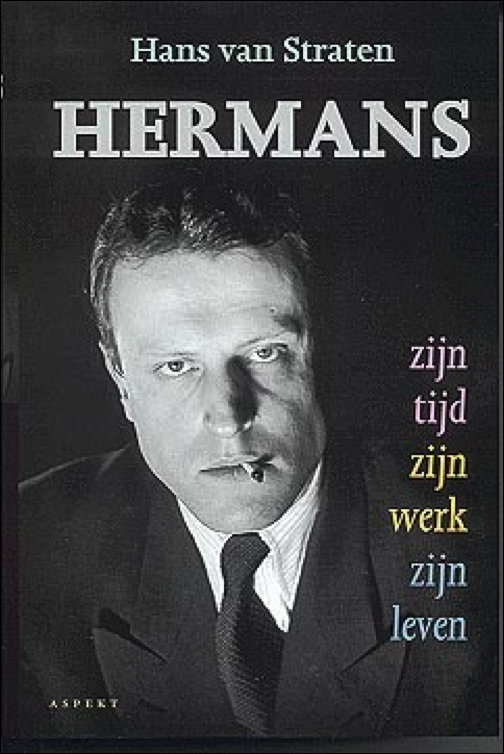

DC : Non. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Au fil des ans, j’ai consulté et examiné de près une grande partie des traductions d’œuvres néerlandaises publiées antérieurement à 1980 ; il m’est arrivé, dans le cadre de cours que j’ai donné à l’Université, de travailler sur des passages de certaines d’entre elles : Mais la difficulté majeure tient sans doute à la particularité de l’écriture de Hermans : s’il recourt comme d’autres romanciers à une phrase à la fois simple, concise, souvent précise en même temps qu’ambiguë, qui trouve bien entendu des ramifications plus loin dans le texte, cette phrase, envisagée dans un paragraphe donné et dans le continu du texte, ne se laisse pas facilement dompter, du moins pour le traducteur français. Cette simplicité et cette concision font que, étonnamment peut-être, l’on dispose sou- vent de plusieurs solutions en français (en particulier pour traduire les adverbes, les prépositions, mais aussi la tournure de la phrase elle-même), mais au final, une fois cette phrase considérée dans le contexte du paragraphe et située par rapport à toutes ses ramifications éparpillées dans le roman, une seule se révèle être la bonne. Autrement dit, il convient de faire à chaque fois le bon choix, à condition bien sûr que parmi les solutions trouvées, il y ait la bonne, car il est facile de se laisser tromper par une solution en apparence satisfaisante et de ne pas chercher plus loin. Après avoir traduit De donkere kamer van Damokles, je suis passé à

Mais la difficulté majeure tient sans doute à la particularité de l’écriture de Hermans : s’il recourt comme d’autres romanciers à une phrase à la fois simple, concise, souvent précise en même temps qu’ambiguë, qui trouve bien entendu des ramifications plus loin dans le texte, cette phrase, envisagée dans un paragraphe donné et dans le continu du texte, ne se laisse pas facilement dompter, du moins pour le traducteur français. Cette simplicité et cette concision font que, étonnamment peut-être, l’on dispose sou- vent de plusieurs solutions en français (en particulier pour traduire les adverbes, les prépositions, mais aussi la tournure de la phrase elle-même), mais au final, une fois cette phrase considérée dans le contexte du paragraphe et située par rapport à toutes ses ramifications éparpillées dans le roman, une seule se révèle être la bonne. Autrement dit, il convient de faire à chaque fois le bon choix, à condition bien sûr que parmi les solutions trouvées, il y ait la bonne, car il est facile de se laisser tromper par une solution en apparence satisfaisante et de ne pas chercher plus loin. Après avoir traduit De donkere kamer van Damokles, je suis passé à  AvdW : «

AvdW : «

AvdW :

AvdW :