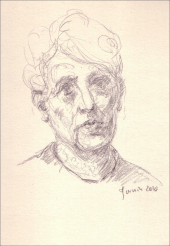

Multatuli par Henry de Jouvenel

Nul esprit de suite…

pas de talent…

pas de méthode...

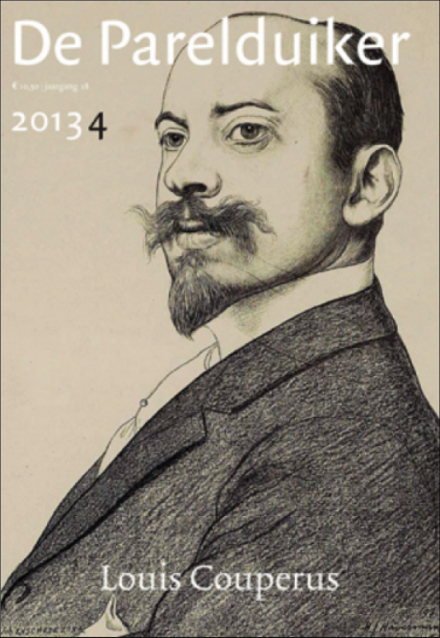

Henry de Jouvenel

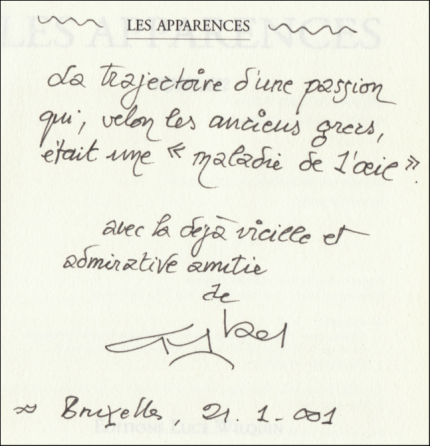

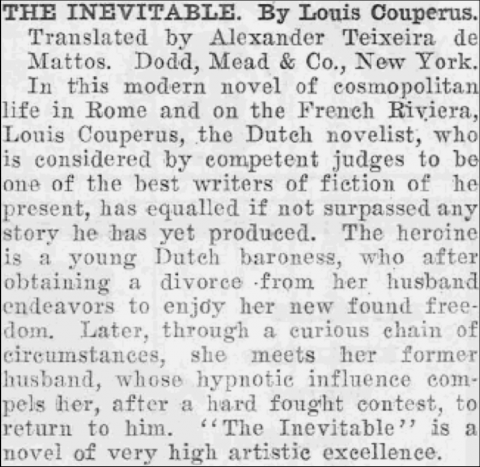

Le 11 mai 1904, le baron Henry de Jouvenel des Ursins (1876-1935) publie en pages 1 et 2 du n° 24 de L’Humanité un papier consacré à Multatuli (1820-1887). Le futur époux de la romancière Colette, qui voyait dans le journalisme « l’occasion quotidienne de gaspiller de la noblesse », félicite au passage Alexandre Cohen – dont on célèbre cette année le cent cinquantième anniversaire de la naissance –, traducteur des Pages choisies* (1901) du grand écrivain hollandais, pages qui, selon un autre chroniqueur de l’époque, « révèlent à merveille l’esprit singulier d’Edouard Douwes Dekker » (« Chronique des Pays-Bas », Bibliothèque universelle et Revue suisse, T. 34, 1904, p. 408). En 1927, l’homme de lettres Léon Bazalgette, ami des Flamands Cyriel Buysse et Frans Masereel, estimera lui aussi « remarquable » le traducteur, non sans lui lancer une pique en raison de son rejet du bolchévisme et de tous les socialismes : il « s’est acquis, depuis la guerre, le droit à ce que nous ne prononcions plus son nom » (L’Humanité, 12 janvier 1927). À son tour, le journaliste Léon Treich (1889-1973) recommandera la lecture de ces Pages choisies (« Un

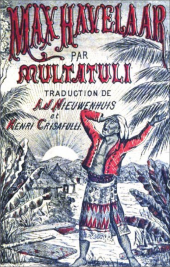

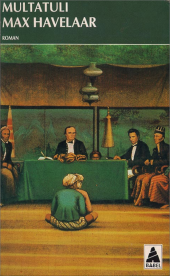

Le 11 mai 1904, le baron Henry de Jouvenel des Ursins (1876-1935) publie en pages 1 et 2 du n° 24 de L’Humanité un papier consacré à Multatuli (1820-1887). Le futur époux de la romancière Colette, qui voyait dans le journalisme « l’occasion quotidienne de gaspiller de la noblesse », félicite au passage Alexandre Cohen – dont on célèbre cette année le cent cinquantième anniversaire de la naissance –, traducteur des Pages choisies* (1901) du grand écrivain hollandais, pages qui, selon un autre chroniqueur de l’époque, « révèlent à merveille l’esprit singulier d’Edouard Douwes Dekker » (« Chronique des Pays-Bas », Bibliothèque universelle et Revue suisse, T. 34, 1904, p. 408). En 1927, l’homme de lettres Léon Bazalgette, ami des Flamands Cyriel Buysse et Frans Masereel, estimera lui aussi « remarquable » le traducteur, non sans lui lancer une pique en raison de son rejet du bolchévisme et de tous les socialismes : il « s’est acquis, depuis la guerre, le droit à ce que nous ne prononcions plus son nom » (L’Humanité, 12 janvier 1927). À son tour, le journaliste Léon Treich (1889-1973) recommandera la lecture de ces Pages choisies (« Un  anniversaire. Multatuli », Les Nouvelles littéraires, 12 mars 1927, p. 7) en espérant voir paraître bientôt une traduction du Max Havelaar de meilleure qualité que celle réalisée par Henri Crisafulli et Adrianus Jacobus Nieuwenhuis en 1876 (ci-contre). De fait, plusieurs verront le jour avant la plus récente que l’on doit à Philippe Noble.

anniversaire. Multatuli », Les Nouvelles littéraires, 12 mars 1927, p. 7) en espérant voir paraître bientôt une traduction du Max Havelaar de meilleure qualité que celle réalisée par Henri Crisafulli et Adrianus Jacobus Nieuwenhuis en 1876 (ci-contre). De fait, plusieurs verront le jour avant la plus récente que l’on doit à Philippe Noble.

Pourquoi un article de Henry de Jouvenel en 1904 sur les Pages choisies publiées trois ans plus tôt ? En ce début de siècle, le baron occupait des fonctions au sein d’un ministère et Alexandre Cohen le connaissait. À quelques reprises, il s’est adressé à lui dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir un permis de séjour, procédure d’autant plus compliquée que l’ancien anarchiste ne disposait en tout et pour tout que d’une copie de son acte de naissance : « Toutes mes autres pièces d’identité m’ont été, en 1893, subtilisées par les collectionneurs de la préfecture de Police, qui n’ont jamais voulu me les restituer. » (Lettre d’A. Cohen à H. de Jouvenel, Paris, 30 juin 1903, citée dans Alexander Cohen. Brieven 1888-1961, éd. Ronald Spoor, Amsterdam, Prometheus, 1997, p. 288). On imagine très bien le pétulant Hollandais parlant de Multatuli à son interlocuteur et lui remettant un exemplaire de sa traduction ou du moins lui donnant l’idée d’écrire un papier sur cet écrivain.

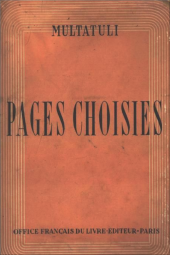

* À ne pas confondre avec cette autre édition : Multatuli, Pages choisies, choix, présentation et traduction du néerlandais par Lode Roelandt, avec la collaboration de Alzir Hella, préface de Henry Poulaille, notice biographique de Julius Pée, Bruxelles/Paris, Labor, 1938 (réédition, Paris, Office français du livre, 1943).

* À ne pas confondre avec cette autre édition : Multatuli, Pages choisies, choix, présentation et traduction du néerlandais par Lode Roelandt, avec la collaboration de Alzir Hella, préface de Henry Poulaille, notice biographique de Julius Pée, Bruxelles/Paris, Labor, 1938 (réédition, Paris, Office français du livre, 1943).

E. Douwes Dekker, dit Multatuli

En 1856, les fonctionnaires de Java virent tomber au milieu d’eux un homme juste. Eduard Douwes Dekker venait d’être nommé assistant-résident dans le district de Lebak.

- Pour ses trente-six ans, c’est un avancement convenable, disait-on autour de lui.

Cependant Dekker n’avait pas l’air heureux. Il gardait un visage rude, des yeux gênants de fixité et son âme semblait contenir avec peine une éternelle violence.

Ses collègues le prirent en grippe.

L’aversion générale ne tarda point à s’exaspérer. Ne racontait-on pas que, la nuit, quand l’administration dormait sans défiance, de tous les points du district, à travers le mystère des hautes herbes, les indigènes pressurés, battus, pillés pendant la journée, rampaient vers la demeure de Dekker où ils trouvaient des paroles d’aide et des promesses de secours ?

Un joli exemple que donnait Dekker !

trad. E. Mousset, 1943

Mais où le scandale devint flagrant, ce fut lorsque l’assistant osa dénoncer au résident de Bantam les exactions quotidiennes du régent indigène. De quoi se mêlait ce gêneur ? Ne savait-il donc pas que le régent, quoique indigène, avait l’honneur de procurer des femmes au résident hollandais ? C’était là un service signalé rendu à la cause de la civilisation. Que fallait-il de plus au moraliste ?

Mais où le scandale devint flagrant, ce fut lorsque l’assistant osa dénoncer au résident de Bantam les exactions quotidiennes du régent indigène. De quoi se mêlait ce gêneur ? Ne savait-il donc pas que le régent, quoique indigène, avait l’honneur de procurer des femmes au résident hollandais ? C’était là un service signalé rendu à la cause de la civilisation. Que fallait-il de plus au moraliste ?

Bien entendu, le résident n’écouta point Dekker et comme l’obstiné, au lieu de se taire respectueusement, s’adressait au gouverneur, celui-ci l’envoya en disgrâce pour lui enseigner le respect de la hiérarchie.

Dekker démissionna fièrement et repartit pour la Hollande, Dans les bureaux du gouvernement, à Java, on en conçut une grande joie.

L’histoire semblait enterrée quand fut publié, au printemps de 1860, quatre ans après, un livre intitulé : Max Havelaar, qui la racontait tout au long. L’œuvre était signée Multaluli, ce qui doit signifier : « J’en ai beaucoup supporté. »

Les mille drames de la colonisation revivaient, ressuscités au hasard des souvenirs, en ces pages décousues où défilent tour à tour, sous le vent des sarcasmes, en hâte et en désordre, prêtres sans foi, marchands sans scrupules, gouverneurs sans conscience, ministres sans savoir.

trad. Ph. Noble, 1991

Max Havelaar, Multaluli, tous ces pseudonymes ne pouvaient dissimuler Dekker aux esprits avertis des coloniaux. L’avant reconnu, ils pensèrent l’accabler on l’appelant ennemi de Dieu « corrupteur de la jeunesse ». Multatuli laissa dire. Alors ils lui reprochèrent, de ne pas savoir écrire.

Max Havelaar, Multaluli, tous ces pseudonymes ne pouvaient dissimuler Dekker aux esprits avertis des coloniaux. L’avant reconnu, ils pensèrent l’accabler on l’appelant ennemi de Dieu « corrupteur de la jeunesse ». Multatuli laissa dire. Alors ils lui reprochèrent, de ne pas savoir écrire.

- Oui, oui, avoua Multaluli, le livre est baroque… nul esprit de suite… recherche d’effet… le style est mauvais, l’auteur inexpérimenté… pas de talent… pas de méthode. Bien, bien, tout cela est entendu ! Mais… le Javanais est opprimé ! »

Et Max Havelaar finit par une menace : « Ce livre est une introduction. »

Multatuli tint parole, écrivit beaucoup et resta toujours l’homme de son premier ouvrage.*

C’est au spectacle de la vie coloniale que s’était formée son originalité. Là, dans ce rendez-vous de toutes les espèces humaines, les âmes se découvrent en se heurtant. Le conquérant, dévêtu de ses élégances humanitaires, perd la pudeur de son égoïsme, ne se défie plus de sa brutalité et, féroce à servir ses intérêts, domestique les peuplades qu’il avait promis d’éduquer. Plutôt que de dissiper leur ignorance, il l’utilise, se fait passer pour le détenteur de Dieu et son seul représentant sur la terre, exporte en même temps sa religion et ses marchandises, réclame du respect et des bénéfices, fait de la science un péché, répète les mensonges jusqu’à ce qu’ils soient passés en vérités, érige en dogme la supériorité originelle de certaines races dans l’humanité, de certaines familles dans les races, et appelle cela « civiliser ».

Multatuli avait surpris à Java les secrets de cette méthode. Mais au lieu de s’en servir, il les révéla, et avec une précision, une netteté dans le détail, une furie dans le style telles, que tous les coupables se sentaient malgré eux courbés sous la vérité.

trad. L. Roelandt, 1942

Il faut lire dans la remarquable traduction de M. Alexandre Cohen, ces Légendes d’autorité qu’il a choisies parmi les étranges Lettres d’amour, parues en 1861. Multatuli avait rapporté d’Orient le génie des paraboles. Il en consacre une à chaque injustice, et toutes, toutes, celle qui décrit le premier agenouillement de l’homme comme celle qui raconte la naissance des dynasties, se terminent par le même refrain, aussi monotone que la routine humaine : « Et cela est resté ainsi jusqu’à ce jour. »

Il faut lire dans la remarquable traduction de M. Alexandre Cohen, ces Légendes d’autorité qu’il a choisies parmi les étranges Lettres d’amour, parues en 1861. Multatuli avait rapporté d’Orient le génie des paraboles. Il en consacre une à chaque injustice, et toutes, toutes, celle qui décrit le premier agenouillement de l’homme comme celle qui raconte la naissance des dynasties, se terminent par le même refrain, aussi monotone que la routine humaine : « Et cela est resté ainsi jusqu’à ce jour. »

Multatuli aura-t-il beaucoup contribué à la découverte des réformes, au mouvement en avant de l’Humanité ?

On pourrait en douter, tant il s’est défendu de toute affirmation, même dans les sept gros volumes d’Idées publiés de 1862 à 1877, avec cette épigraphe magnifique et ambitieuse : « Un semeur sortit pour semer. »

Il craignait par-dessus tout de remplacer un mensonge par un autre et voulait rester un pur négateur. Cette intransigeance devait fausser parfois son jugement et l’induire à décourager plus d’un effort utile.

trad. L. Roelandt, 1968

Mais il aida tout de même à la beauté de l’avenir car il détruisit plus d’erreurs qu’il ne froissa de vérités. Et n’est-ce pas une loi de la nature que ceux qui travaillent à émonder sur le vieil arbre social le bois mort des préjugés et des abus, soient obligés, pour accomplir leur nécessaire travail, de trancher de temps à autre une jeune pousse et de meurtrir quelquefois la sève au cœur des branches nouvelles ?

Mais il aida tout de même à la beauté de l’avenir car il détruisit plus d’erreurs qu’il ne froissa de vérités. Et n’est-ce pas une loi de la nature que ceux qui travaillent à émonder sur le vieil arbre social le bois mort des préjugés et des abus, soient obligés, pour accomplir leur nécessaire travail, de trancher de temps à autre une jeune pousse et de meurtrir quelquefois la sève au cœur des branches nouvelles ?

Henry de Jouvenel, L'Humanité, 11 mai 1904

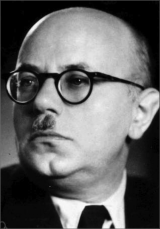

Dirk Coster (1887-1956)

* C’est plus généralement contre l’esprit de son temps et la médiocrité de la littérature de son pays que s’est élevé l’écrivain : « Multatuli, avait eu le courage et la hardiesse de dénoncer cette folie collective de rhétorique qui empoisonnait la littérature néerlandaise à cette époque. Il cria son réquisitoire sur tous les toits et à travers toutes les plaines de la Hollande, s’acharnant à démasquer la bourgeoisie qui étouffait toutes les âmes libres et cherchait à les anéantir, – que ce soit aux Indes Néerlandaises ou dans la métropole ; il claironna ses sarcasmes sur la ‘‘chinoiserie’’ de la littérature ; il défendit passionnément le droit des âmes à s’épanouir, et celui des cerveaux à penser. Une grande célébrité et une vie misérable furent sa récompense et son lot. » (Dirk Coster, L’Art libre, déc. 1920, p. 216)

* C’est plus généralement contre l’esprit de son temps et la médiocrité de la littérature de son pays que s’est élevé l’écrivain : « Multatuli, avait eu le courage et la hardiesse de dénoncer cette folie collective de rhétorique qui empoisonnait la littérature néerlandaise à cette époque. Il cria son réquisitoire sur tous les toits et à travers toutes les plaines de la Hollande, s’acharnant à démasquer la bourgeoisie qui étouffait toutes les âmes libres et cherchait à les anéantir, – que ce soit aux Indes Néerlandaises ou dans la métropole ; il claironna ses sarcasmes sur la ‘‘chinoiserie’’ de la littérature ; il défendit passionnément le droit des âmes à s’épanouir, et celui des cerveaux à penser. Une grande célébrité et une vie misérable furent sa récompense et son lot. » (Dirk Coster, L’Art libre, déc. 1920, p. 216)

documentaire en néerlandais (2008)

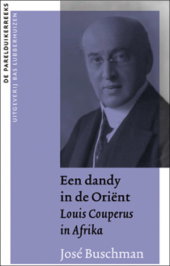

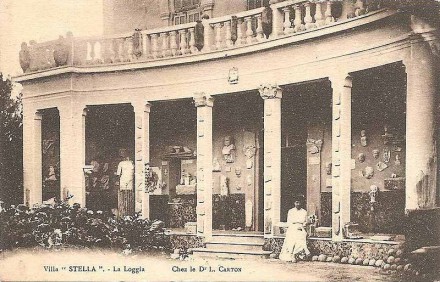

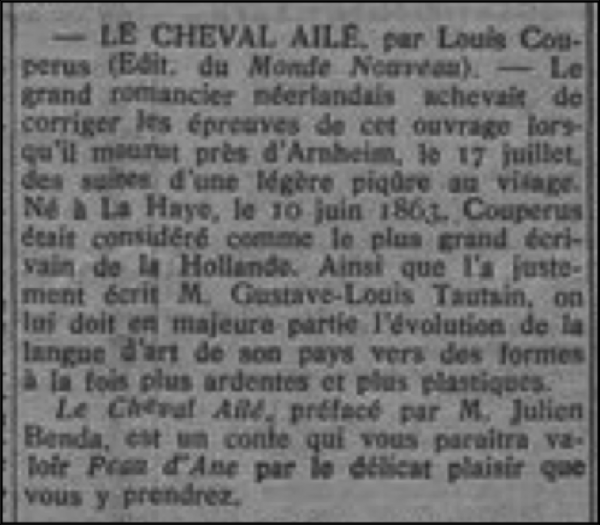

« Entre-temps nous voilà déjà en mars et une chronique plus loin lorsque Couperus part pour El-Kantara, localité bâtie au pied d’une immense muraille. Après quoi, il finit par rejoindre la ville dont, à l’en croire, il a toujours rêvé : Timgad. Couperus passe trois jours dans cette cité frontalière afro-romaine, d’une grande importance sur le plan militaire, où Charles Godet, directeur des sites archéologiques, lui sert de cicérone. Le 16 avril 1921, Couperus fait part à ses lecteurs de son arrivée à Tunis. Alger, comme ville française, produit une impression de plus grande prospérité que Tunis, qui a davantage conservé le visage d’une ville orientale. Tunis, estime Couperus, est surtout intéressante pour ses souks, qu’il décrit page après page. Il ne se passe pratiquement pas un jour que Couperus ne visite les ruines de Carthage sous la houlette de l’archéologue

« Entre-temps nous voilà déjà en mars et une chronique plus loin lorsque Couperus part pour El-Kantara, localité bâtie au pied d’une immense muraille. Après quoi, il finit par rejoindre la ville dont, à l’en croire, il a toujours rêvé : Timgad. Couperus passe trois jours dans cette cité frontalière afro-romaine, d’une grande importance sur le plan militaire, où Charles Godet, directeur des sites archéologiques, lui sert de cicérone. Le 16 avril 1921, Couperus fait part à ses lecteurs de son arrivée à Tunis. Alger, comme ville française, produit une impression de plus grande prospérité que Tunis, qui a davantage conservé le visage d’une ville orientale. Tunis, estime Couperus, est surtout intéressante pour ses souks, qu’il décrit page après page. Il ne se passe pratiquement pas un jour que Couperus ne visite les ruines de Carthage sous la houlette de l’archéologue

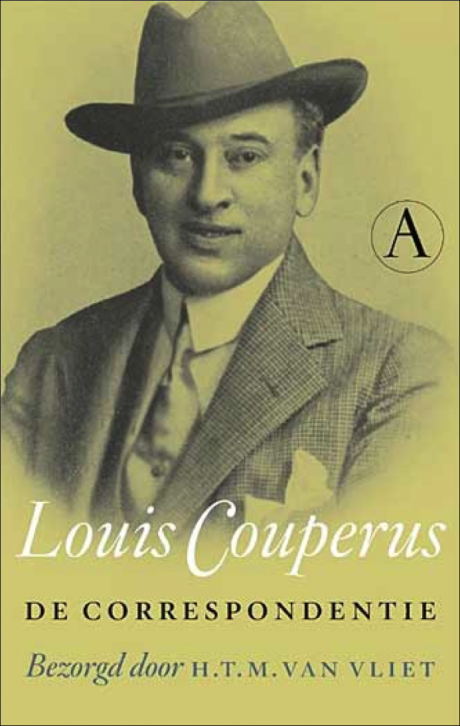

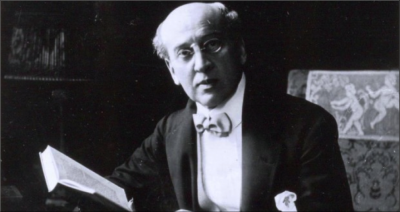

L’œuvre de Louis Couperus s’étend sur une quarantaine d’années, suivant toujours la ligne ascendante. Sa forte culture gréco-latine, son étonnante fécondité, son esprit souple et nombreux lui ont permis d’aborder les genres les plus différents et d’exceller dans tous. Citons quelques-unes de ses œuvres : Eline Vere (étude fouillée des milieux patriciens de La Haye) ;

L’œuvre de Louis Couperus s’étend sur une quarantaine d’années, suivant toujours la ligne ascendante. Sa forte culture gréco-latine, son étonnante fécondité, son esprit souple et nombreux lui ont permis d’aborder les genres les plus différents et d’exceller dans tous. Citons quelques-unes de ses œuvres : Eline Vere (étude fouillée des milieux patriciens de La Haye) ;  * Les deux seuls recueils de poèmes jamais publiés par Louis Couperus : Een lent van vaerzen (Un printemps de vers, 1884) et Orchideeën (Orchidées, 1886, volume qui comprend des proses). Après son premier roman, Eline Vere (1889), qui eut un grand retentissement dans son pays, il ne devait pour ainsi dire plus aban- donner la prose. L’homme de lettres

* Les deux seuls recueils de poèmes jamais publiés par Louis Couperus : Een lent van vaerzen (Un printemps de vers, 1884) et Orchideeën (Orchidées, 1886, volume qui comprend des proses). Après son premier roman, Eline Vere (1889), qui eut un grand retentissement dans son pays, il ne devait pour ainsi dire plus aban- donner la prose. L’homme de lettres

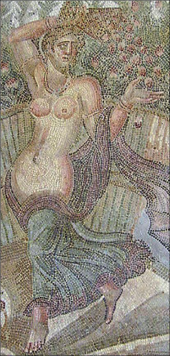

Oui, c’était bien ici que se trouvait le bûcher ; et là-bas, le Troyen fuyait à l’horizon… Et je ne suis pas le seul que cet endroit ait su émouvoir de la sorte. Feuilletez Gaston Boissier, et vous verrez que ce savant, cet archéologue, ce digne membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avoue son attendrissement sans fausse honte. Comme moi, il s’est dit : « Voici les lieux où vécut Didon ; c’est ici qu’elle a souffert ; c’est ici, qu’après s’être consumée d’amour, elle se laissa dévorer par les flammes. Quant à Énée… les dieux lui imposèrent l’épreuve de voir Didon monter sur le bûcher, tandis qu’il s’élançait au loin… »

Oui, c’était bien ici que se trouvait le bûcher ; et là-bas, le Troyen fuyait à l’horizon… Et je ne suis pas le seul que cet endroit ait su émouvoir de la sorte. Feuilletez Gaston Boissier, et vous verrez que ce savant, cet archéologue, ce digne membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avoue son attendrissement sans fausse honte. Comme moi, il s’est dit : « Voici les lieux où vécut Didon ; c’est ici qu’elle a souffert ; c’est ici, qu’après s’être consumée d’amour, elle se laissa dévorer par les flammes. Quant à Énée… les dieux lui imposèrent l’épreuve de voir Didon monter sur le bûcher, tandis qu’il s’élançait au loin… » Et puis, voyez-vous les deux ports de la Carthage punique, évoqués dans le roman de Flaubert ? D’abord le port marchand, circulaire, avec, au centre, l’île sur laquelle se dressait le Palais de l’Amirauté ; ensuite le port militaire. Il est presque impossible de se représenter que ces deux minuscules étangs furent jadis les deux grands ports de l’antique Carthage, et que le port de guerre abritait, du temps d’Hamilcar, un nombre – que j’ignore – de trirèmes, chacune dans sa loge, séparée de la suivante par une colonne. Les alluvions ont-elles donc été si considérables qu’il ne reste plus aujourd’hui que ces deux petites flaques, l’une ronde, l’autre allongée ? Grâce aux ruines qui nous restent, il est plus aisé de reconstruire le môle aux bastions carrés qui se dressait entre les ports et la mer.

Et puis, voyez-vous les deux ports de la Carthage punique, évoqués dans le roman de Flaubert ? D’abord le port marchand, circulaire, avec, au centre, l’île sur laquelle se dressait le Palais de l’Amirauté ; ensuite le port militaire. Il est presque impossible de se représenter que ces deux minuscules étangs furent jadis les deux grands ports de l’antique Carthage, et que le port de guerre abritait, du temps d’Hamilcar, un nombre – que j’ignore – de trirèmes, chacune dans sa loge, séparée de la suivante par une colonne. Les alluvions ont-elles donc été si considérables qu’il ne reste plus aujourd’hui que ces deux petites flaques, l’une ronde, l’autre allongée ? Grâce aux ruines qui nous restent, il est plus aisé de reconstruire le môle aux bastions carrés qui se dressait entre les ports et la mer. L’autre jour, tandis que je me laissais doucement emporter au fil de mes rêves, je vis deux jeunes taureaux, échappés à leur petit pâtre, qui dévalaient la colline, se lutinant, éparpillant le sable sous leurs sabots, soufflant de leurs naseaux dilatés, et lançant vers le ciel des mugissements joyeux. Et voici que la vague frangée de neige déposa à mes pieds une de ces belles coquilles de murex, d’où les anciens tiraient la pourpre. Et je ne saurais vous dire pourquoi cette coquille, ces taureaux, pourquoi la mer, le ciel turquin, les asphodèles roses et, enfin, ces ruines géantes – pourquoi l’ensemble de ces choses me donna l’impression de goûter « l’heure exquise », baignées qu’elles étaient de la lumière blonde d’une fin d'après-midi doré. Non, je ne saurais vraiment vous dire pourquoi…

L’autre jour, tandis que je me laissais doucement emporter au fil de mes rêves, je vis deux jeunes taureaux, échappés à leur petit pâtre, qui dévalaient la colline, se lutinant, éparpillant le sable sous leurs sabots, soufflant de leurs naseaux dilatés, et lançant vers le ciel des mugissements joyeux. Et voici que la vague frangée de neige déposa à mes pieds une de ces belles coquilles de murex, d’où les anciens tiraient la pourpre. Et je ne saurais vous dire pourquoi cette coquille, ces taureaux, pourquoi la mer, le ciel turquin, les asphodèles roses et, enfin, ces ruines géantes – pourquoi l’ensemble de ces choses me donna l’impression de goûter « l’heure exquise », baignées qu’elles étaient de la lumière blonde d’une fin d'après-midi doré. Non, je ne saurais vraiment vous dire pourquoi…

On a quelque peine à se représenter que les débuts de ce sain réaliste furent tumultueux. Pour le comprendre, il faut songer à la stagnation, – ou plus exactement, à l’anémie, à l’appauvrissement — de la littérature hollandaise vers 1885. Le roman se débattait dans un tel abîme de conventions que le simple spectacle de la vie avait une signification révolutionnaire.

On a quelque peine à se représenter que les débuts de ce sain réaliste furent tumultueux. Pour le comprendre, il faut songer à la stagnation, – ou plus exactement, à l’anémie, à l’appauvrissement — de la littérature hollandaise vers 1885. Le roman se débattait dans un tel abîme de conventions que le simple spectacle de la vie avait une signification révolutionnaire.  Le catalogue de

Le catalogue de

(1) Il s’agit de

(1) Il s’agit de  (3) Publié en volume en mars 1923,

(3) Publié en volume en mars 1923,

[…] Les besognes alimentaires, en l’occurrence journalistiques, l’empêchant de se consacrer en suffisance à l’écriture, la photographie va, durant plus de vingt ans, compenser le manque. Londres en est le point focal : un livre de méditation urbaine,

[…] Les besognes alimentaires, en l’occurrence journalistiques, l’empêchant de se consacrer en suffisance à l’écriture, la photographie va, durant plus de vingt ans, compenser le manque. Londres en est le point focal : un livre de méditation urbaine,  Le poème « Amsterdam » reproduit ci-dessous est emprunté au recueil Échanges poétiques, Anvers, Librairie des Arts, 1962 – Prix Auguste Michot 1963 –, qui réunit des vers d’

Le poème « Amsterdam » reproduit ci-dessous est emprunté au recueil Échanges poétiques, Anvers, Librairie des Arts, 1962 – Prix Auguste Michot 1963 –, qui réunit des vers d’ invisible, sa musique illimitée, lorsqu’un matin de septembre, je l’ai regardée, et, là, vivaient cette fraîcheur d’aube embrumée, ce parfum des jeunes troncs lisses chargés sur les péniches, l’inexprimable mystère d’une ville faite de pierres et d’eau, et que j’appelle, aujourd’hui, la venue d’un printemps ? Ce printemps, ce perpétuel commencement anversois, cette déchirure de la nuit, cette vibration blonde d’une femme se reflètent-ils dans le miroir des poèmes de ce recueil ? »

invisible, sa musique illimitée, lorsqu’un matin de septembre, je l’ai regardée, et, là, vivaient cette fraîcheur d’aube embrumée, ce parfum des jeunes troncs lisses chargés sur les péniches, l’inexprimable mystère d’une ville faite de pierres et d’eau, et que j’appelle, aujourd’hui, la venue d’un printemps ? Ce printemps, ce perpétuel commencement anversois, cette déchirure de la nuit, cette vibration blonde d’une femme se reflètent-ils dans le miroir des poèmes de ce recueil ? »