Un traducteur naturiste et crématiste

Andries de Rosa et la France

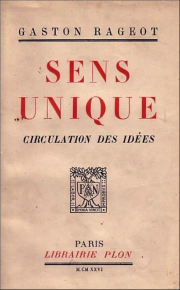

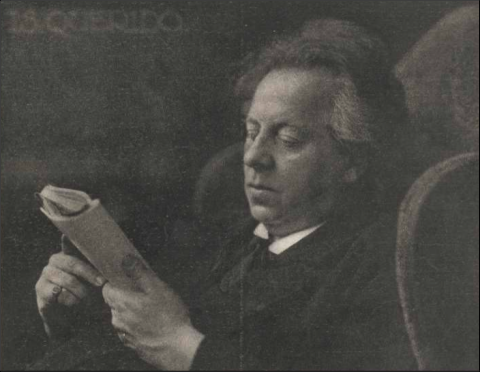

La note « Israël Quérido poète et guide », qui reprend la préface de Henri Barbusse au roman Le Jordaan d’Israël Querido (éd. Rieder, 1932), fait allusion au duo franco-néerlandais des traducteurs de cette œuvre. Esquisser le portrait de ces deux hommes, en particulier celui d’Andries de Rosa, sera l’occasion de revenir sur le romancier néerlandais, sur l’auteur de L’Enfer ainsi que sur le précoce Saint-Georges de Bouhélier.

Gaston Rageot, mandarin des lettres

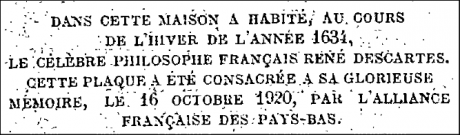

Professeur agrégé de philosophie, Gaston Rageot (1871-1942) était lié à Bergson dont il fut l’élève et auquel il consacra quelques ouvrages. Homme de lettres prolifique et ambitieux, il « se donna les outils nécessaires pour mener sa carrière au sommet, cumulant les postes d’influence, briguant avec succès les postes honorifiques. Il sera Président de l’Association de la Critique littéraire, Président de la Société des gens de lettres et seule la guerre de 1939-1940 l’empêchera d’accéder à l’Académie où ses amis lui réservaient un fauteuil ». Romancier, conférencier doué, il collectionna admiratrices et décorations. Pourtant, la trentaine passée, il avait écrit : « Le succès industrialise la littérature. Il cesse d’être le signe pour devenir le but. » (source). En tant que Président de la Société des gens de lettres, il demanda en 1934 l’interdiction de la diffusion de la traduction non autorisée de Mein Kampf. Dans le cadre de ses nombreuses fonctions honorifiques, il s’est rendu à plusieurs reprises en Hollande. On le sait là-bas en 1919. Le 27 novembre 1925, il tient une conférence sur « L’Avarice dans la littérature française » au Stadsschouwburg d’Amsterdam avant une représentation de L’Avare. Déjà sous le patronage de l’Alliance française, il avait fait une série de causeries dans différentes villes bataves en 1922. Son œuvre n’est pas passée complètement inaperçue aux Pays-Bas : son roman Un grand homme a été traduit en néerlandais (Een groot man, trad. J.L.A. Schut, éd. Munster) ; quant à son essai critique portant sur le théâtre et le cinéma : Prise de vues, Martin J. Premsela (1896-1960), lequel a beaucoup fait pour la littérature française dans les terres néerlandophones, lui a consacré un papier (NRC, 16/03/1928). L’immense production de Rageot comprend quelques passages sur la Hollande dont ceux qu’il a confiés au Figaro du 19 octobre 1920 – à l’occasion de l’apposition d’une plaque en l’honneur de Descartes – sous le titre « Une Fête de la Pensée ».

Professeur agrégé de philosophie, Gaston Rageot (1871-1942) était lié à Bergson dont il fut l’élève et auquel il consacra quelques ouvrages. Homme de lettres prolifique et ambitieux, il « se donna les outils nécessaires pour mener sa carrière au sommet, cumulant les postes d’influence, briguant avec succès les postes honorifiques. Il sera Président de l’Association de la Critique littéraire, Président de la Société des gens de lettres et seule la guerre de 1939-1940 l’empêchera d’accéder à l’Académie où ses amis lui réservaient un fauteuil ». Romancier, conférencier doué, il collectionna admiratrices et décorations. Pourtant, la trentaine passée, il avait écrit : « Le succès industrialise la littérature. Il cesse d’être le signe pour devenir le but. » (source). En tant que Président de la Société des gens de lettres, il demanda en 1934 l’interdiction de la diffusion de la traduction non autorisée de Mein Kampf. Dans le cadre de ses nombreuses fonctions honorifiques, il s’est rendu à plusieurs reprises en Hollande. On le sait là-bas en 1919. Le 27 novembre 1925, il tient une conférence sur « L’Avarice dans la littérature française » au Stadsschouwburg d’Amsterdam avant une représentation de L’Avare. Déjà sous le patronage de l’Alliance française, il avait fait une série de causeries dans différentes villes bataves en 1922. Son œuvre n’est pas passée complètement inaperçue aux Pays-Bas : son roman Un grand homme a été traduit en néerlandais (Een groot man, trad. J.L.A. Schut, éd. Munster) ; quant à son essai critique portant sur le théâtre et le cinéma : Prise de vues, Martin J. Premsela (1896-1960), lequel a beaucoup fait pour la littérature française dans les terres néerlandophones, lui a consacré un papier (NRC, 16/03/1928). L’immense production de Rageot comprend quelques passages sur la Hollande dont ceux qu’il a confiés au Figaro du 19 octobre 1920 – à l’occasion de l’apposition d’une plaque en l’honneur de Descartes – sous le titre « Une Fête de la Pensée ».

Après être revenu sur le séjour du penseur français « au pays des eaux mortes et des brumes », Rageot consigne quelques impressions de voyage : « […] La saison dernière, appelé aux Pays-Bas par des comités de conférences pour y parler de notre avenir intellectuel, j’étais parti avec le stock habituel des images qu’évoque pour nous ce pays du clair obscur et des moulins à vent, des tulipes, des canaux, des grands traités historiques : j’étais bien loin de la Hollande décrite par Descartes à Balzac !

« Mais, dès mon arrivée à Rotterdam, dans un somptueux logis devenu le lieu d’élection des Français en tournée, mon hôte entreprit de me remettre à la page, – à la page historique.

« – Pour vous initier à l’âme hollandaise, dit-il, considérez seulement cette maison que j’ai fait édifier moi-même sur le quai des Harengs. Voici, sur ce plan, les fondations lacustres. J’y ai aménagé, pour mes invités, le plus d’agrément et de commodité possible… Je l’ai tout de même bâtie, cette maison neuve, comme les ancêtres avaient bâti la cité tout entière, non sur la terre, mais sur les eaux… Nous sommes une race de gens acharnés à l’impossible… L’homme d'affaires d’aujourd’hui est resté chez nous l’homme des digues.

« Et, dans un crépuscule qu’eût adoré Verhaeren, tandis que glissaient les bateaux et roulaient les bicyclettes (toute la Hollande roule à bicyclette), je compris que le caractère des peuples, comme celui des individus, ne change guère.

« Et, dans un crépuscule qu’eût adoré Verhaeren, tandis que glissaient les bateaux et roulaient les bicyclettes (toute la Hollande roule à bicyclette), je compris que le caractère des peuples, comme celui des individus, ne change guère.

« Au temps de Descartes, la Hollande était une nation puissante, maîtresse des mers. Aujourd’hui, elle souffre de voir traitées en dehors d’elle les questions qui l’intéressent le plus. Ces hommes que vous voyez se presser dans les rues étroites des grandes villes n’en sont pas moins tout pareils aux paisibles travailleurs qu’avait aimés l’esprit le plus libre des temps modernes.

« Pénétrez […] entre deux réceptions officielles, dans un intérieur familial, participez au lunch, regardez ces enfants blonds et roses grignoter indéfiniment des tartines, entretenez-vous avec des femmes instruites et réfléchies, et vous comprendrez bien vite que, par ses mœurs et son esprit, la Hollande s’efforce d’autant plus de rester fidèle à ses traditions nationales que ses affaires et son négoce menacent davantage de l’européenniser.

« Ce n’est plus seulement contre la mer que luttent les Pays-Bas, mais contre tout ce que la mer leur apporte d’étranger.

« Heureusement que Descartes et les cartésiens ne sont pas pour eux des étrangers […] ».

Outre le roman de Querido, Gaston Rageot a traduit, ou plutôt « transcrit », des Contes japonais racontés par Mme Foumiko Takebayashi (Fasquelle, 1933). Il a pu s’exprimer sur la traduction à propos d’une œuvre espagnole mise dans notre langue par Rémy de Gourmont. S’il a collaboré à la version française de De Jordaan, c’est sans doute à titre de réviseur. On peut supposer qu’il ne maîtrisait pas le néerlandais. C’est donc Andries de Rosa (1869-1943) qui, habitué à écrire en français, aura livré une première mouture du texte. Il n’est pas inutile de relever que cet Amstellodamois connaissait de longue date Léon Bazalgette (1873-1928) (1) ; celui-ci a dirigé jusqu’à sa mort la collection « Les Prosateurs étrangers modernes » qui accueillit en 1932 le roman d’Is. Querido. Cette traduction avait été annoncée dès 1930 par la presse hollandaise et d’Insulinde à la suite d’une information diffusée par L’Œuvre (De Indische courant du 14/06/1930, Het Volk du 11/06/1930, le Leeuwarder nieuwsblad du 05/09/1930…). Bien trop optimiste, l’Algemeen Handelsblad du 13/05/1930 déclare que le reste de la tétralogie verra le jour en français ! Un critique hollandais, H. W. Sandberg, après avoir comparé la traduction à l’original et demandé l’avis de lecteurs français (« Querido’s Jordaan in de Fransche taal. Vreemde en aantrekkelijke sfeer. Meesterwerk werd op grootsche wijze vertaald », Het Volk, 27/12/1932), estime que le duo a livré dans l’ensemble une prouesse, mais qu’il aurait dû, par endroits, prendre plus de liberté ; qui plus est, la traduction des noms des personnages ne lui paraît pas aboutie : elle ne restitue pas la saveur de l’original. Le chroniqueur relève par ailleurs que Barbusse, admirateur du réalisme de Querido, se montre dans sa préface à la fois « trop romantique et… trop révolutionnaire ».

Annonce de la parution de Le Jordaan, Het Volk, 07/07/1932

Andries de Rosa, musicien

et disciple de Saint-Georges de Bouhélier

Né à Amsterdam dans le quartier juif, De Rosa reçoit, comme Israël Querido, une formation au sein du milieu diamantaire. En 1892, il s’établit à Paris. Il taquine la Muse et tente de gagner sa vie en tant que musicien. Sous le pseudonyme d’Armand du Roche, il signe des compositions, certaines publiées par E. Gallet, qu’il jouera par exemple lors de soirées organisées par Hollandia. Cette association relevant de la Fédération des Universités populaires, il la fonde lui-même fin 1905, dans l’esprit préconisé par Anatole France, pour les ouvriers et employés (néerlandais) résidant dans la capitale française – elle regroupait en réalité fin 1906 essentiellement des tailleurs et des ouvriers du diamant, abritait des rencontres artistiques et s’efforçait de venir en aide à ses membres dans la difficulté ; des salariés du Printemps et du Crédit Lyonnais en firent également partie.

Né à Amsterdam dans le quartier juif, De Rosa reçoit, comme Israël Querido, une formation au sein du milieu diamantaire. En 1892, il s’établit à Paris. Il taquine la Muse et tente de gagner sa vie en tant que musicien. Sous le pseudonyme d’Armand du Roche, il signe des compositions, certaines publiées par E. Gallet, qu’il jouera par exemple lors de soirées organisées par Hollandia. Cette association relevant de la Fédération des Universités populaires, il la fonde lui-même fin 1905, dans l’esprit préconisé par Anatole France, pour les ouvriers et employés (néerlandais) résidant dans la capitale française – elle regroupait en réalité fin 1906 essentiellement des tailleurs et des ouvriers du diamant, abritait des rencontres artistiques et s’efforçait de venir en aide à ses membres dans la difficulté ; des salariés du Printemps et du Crédit Lyonnais en firent également partie.

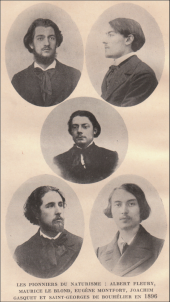

Les Pionniers du Naturisme

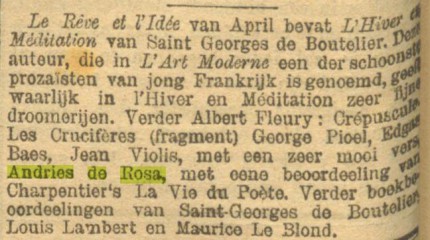

Andries de Rosa a été le critique musical de Le Rêve et l’Idée (rebaptisée Revue naturiste), la revue de Saint-Georges de Bouhélier et de Maurice Le Blond (futur gendre de Zola), à laquelle a également collaboré Querido sous le pseudonyme de Théo Reeder. Dans le n° 1 (mars 1897) de la Revue naturiste, De Rosa signe par exemple un article intitulé « Le Mouvement flamand ». Faisant partie de la « première phalange turbulente et passionnée du Naturisme » (La Proue, déc. 1932 - fév. 1933, p. 7), le Hollandais compte au nombre des soutiens de Zola durant l’affaire Dreyfus. Il côtoie à l’époque maintes personnalités du monde politique, littéraire et artistique : Rodin, Van Dongen, Apollinaire, Verhaeren, le compositeur Gustave Charpentier, Verlaine, Albert Fleury, les écrivains Eugène Montfort, Paul Alexis, Christian Beck et Maurice Magre, les politiciens Jean Jaurès et Joseph-Paul Boncour, l’anarchiste Vaillant… Dans une série d’article Parijsche filmpjes (Petits films parisiens) publiée en 1917-1918 dans le Weekblad voor Stad en Land, l’Amstellodamois décrit sa rencontre tant avec Zola qu’avec Verlaine, évoque Louise Michel ou encore Aristide Bruant. En 1910, Andries de Rosa publie Saint-Georges de Bouhélier et le naturisme, étude regroupant le texte de deux conférences tenues l’année précédente sur cet auteur dont il a été un intime. À propos de son rôle et de celui de Querido au sein de la mouvance naturiste, il écrit dans ce petit livre : « En Hollande, la nouvelle école n’avait pas tardé à se faire connaître. Pendant un moment, l’organe du groupe, Le Rêve et l’Idée, avait même été rédigé mi-partie en français, mi-partie en hollandais, sous la double direction de Maurice Le Blond pour Paris et d’Is. Querido pour Amsterdam.

Andries de Rosa a été le critique musical de Le Rêve et l’Idée (rebaptisée Revue naturiste), la revue de Saint-Georges de Bouhélier et de Maurice Le Blond (futur gendre de Zola), à laquelle a également collaboré Querido sous le pseudonyme de Théo Reeder. Dans le n° 1 (mars 1897) de la Revue naturiste, De Rosa signe par exemple un article intitulé « Le Mouvement flamand ». Faisant partie de la « première phalange turbulente et passionnée du Naturisme » (La Proue, déc. 1932 - fév. 1933, p. 7), le Hollandais compte au nombre des soutiens de Zola durant l’affaire Dreyfus. Il côtoie à l’époque maintes personnalités du monde politique, littéraire et artistique : Rodin, Van Dongen, Apollinaire, Verhaeren, le compositeur Gustave Charpentier, Verlaine, Albert Fleury, les écrivains Eugène Montfort, Paul Alexis, Christian Beck et Maurice Magre, les politiciens Jean Jaurès et Joseph-Paul Boncour, l’anarchiste Vaillant… Dans une série d’article Parijsche filmpjes (Petits films parisiens) publiée en 1917-1918 dans le Weekblad voor Stad en Land, l’Amstellodamois décrit sa rencontre tant avec Zola qu’avec Verlaine, évoque Louise Michel ou encore Aristide Bruant. En 1910, Andries de Rosa publie Saint-Georges de Bouhélier et le naturisme, étude regroupant le texte de deux conférences tenues l’année précédente sur cet auteur dont il a été un intime. À propos de son rôle et de celui de Querido au sein de la mouvance naturiste, il écrit dans ce petit livre : « En Hollande, la nouvelle école n’avait pas tardé à se faire connaître. Pendant un moment, l’organe du groupe, Le Rêve et l’Idée, avait même été rédigé mi-partie en français, mi-partie en hollandais, sous la double direction de Maurice Le Blond pour Paris et d’Is. Querido pour Amsterdam.

entrefilet sur le sommaire du Rêve et l’Idée, De Amsterdammer, 16/04/1896

« Il serait intéressant de retrouver cette collection du Rêve et l’Idée, où je me rappelle qu’ont paru des poèmes inédits de Léon Dierx, Paul Verlaine, Francis Viélé-Griffin, une partie de la Vie héroïque de Bouhélier, des poèmes de Quérido, etc., et qui était ornée de dessins de Bottini, Fabien Launay, Anquetin, Édouard Manet, etc…

« Cette revue n’a pas eu de nombreux numéros, mais elle marque une date.

« Quérido, qui était alors à ses débuts, est devenu un personnage considérable dans la littérature hollandaise. Il a fait triompher là-bas les méthodes de vérité que le symbolisme avait battues en brèche. Ses romans, d’une conception d’art souvent vraiment grandiose, sont actuellement les plus lus de Hollande.

« Il était intéressant de montrer, au début du Naturisme, l’union des tempéraments français et étrangers qui devaient faire chacun tant de bruit dans le monde littéraire. » (p. 16-17)

Le bruit en question se répercuta jusqu’aux Pays-Bas. Ainsi, l’influent Jan ten Brink consacre deux pages à la déclaration de guerre au symbolisme lancée par le naturisme (« Uit de studeercel », Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, janv.-juin 1897, p. 289-290). « De nos jours, écrit l’essayiste qui, à une époque, avait pris fait et cause pour le naturalisme, les modes littéraires durent presque aussi longtemps que celle des pardessus. » Cette révolte contre l’école symboliste lui paraît digne d’intérêt car « Saint-Georges de Bouhélier, Abadie, Gide, Le Blond et Fort en reviennent à la grande littérature d’un Victor Hugo, d’un Balzac, d’un Flaubert et d’un Zola en se référant surtout à ce dernier. Même s’il est probable qu’ils ne vont pas le suivre quand il avance hardiment : ‘‘J’ai la prétention qu’on peut tout écrire’’ ». À plusieurs reprises, le périodique De Hollandsche revue propose de son côté de brefs comptes rendus sur les publications et les combats des naturistes, souvent entrelardés d’extraits traduits ou repris en français, mais en restant très discret sur les protagonistes néerlandais de ce cercle (23 mai 1897, 22 juin 1897, juillet 1897, 23 novembre 1897, 24 décembre 1897, 23 janvier 1898, 24 février 1898…). En 1920, la même revue, à l’occasion d’un portrait qu’elle brosse de l’écrivain Querido, rappellera le rôle que celui-ci a joué au sein de cette école littéraire. (2)

Entrefilet sur la version hollandaise et la version française

du Rêve et l'Idée, Nederland, 1895, p. 238

Lettre de Bouhélier à Dreese et de Rosa, 08/09/1895

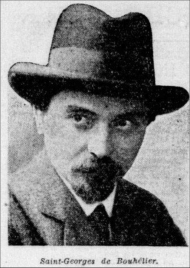

Dans ses souvenirs publiés en volume un demi-siècle plus tard, Saint-Georges de Bouhélier évoque sa rencontre avec les jeunes artistes néerlandais. Un dimanche matin de mars 1894 – il n’a pas encore 18 ans, mais, désireux de cultiver son âme, d’explorer « les possibilités d’éternel » de son être et « le caractère de ses relations avec le divin », il s’est déjà lancé dans les lettres en publiant les revues éphémères L’Académie française et L’Assomption, qui accueillirent quelques auteurs de renom dont Verlaine, puis L’Annonciation – un inconnu sonne à sa porte : il s’agit de Jacques Dreese, le beau-frère d’Andries de Rosa : « Le hasard lui avait placé sous les yeux un des derniers numéros de L’Annonciation et, profondément étonné de l’esprit visionnaire qu’il y avait trouvé et qui n’avait pour lui d’analogie que chez un poète hollandais nommé Quérido (3), fort aimé de lui, il avait désiré faire ma connaissance. […] Il m’avoua qu’il n’appartenait à aucune école littéraire, qu’il exerçait la profession de violoniste […] s’il pratiquait la musique en tant que gagne-pain, il n’en aimait pas moins Berlioz et Wagner, sans compter de nouveaux venus, comme Chausson et Vincent d’Indy, lesquels passaient à l’époque pour extravagants. […] il me dit qu’en Hollande, la jeunesse était tout entière à Verlaine et Mallarmé, que des écrivains très intéressants y propageaient leurs doctrines dans plusieurs revues, que je devrais aller là-bas, car j’y trouverais de grands échos et notamment, chez Quérido, avec lequel j’étais fait pour m’entendre. Il ajouta qu’ainsi que Quérido, il appartenait à la race des Juifs, mais il vivait en dehors du commerce et je l’ai toujours connu d’un profond désintéressement. Il ne s’est jamais séparé du milieu des pauvres et il est mort sur un grabat après avoir tout ignoré des choses temporelles.

Dans ses souvenirs publiés en volume un demi-siècle plus tard, Saint-Georges de Bouhélier évoque sa rencontre avec les jeunes artistes néerlandais. Un dimanche matin de mars 1894 – il n’a pas encore 18 ans, mais, désireux de cultiver son âme, d’explorer « les possibilités d’éternel » de son être et « le caractère de ses relations avec le divin », il s’est déjà lancé dans les lettres en publiant les revues éphémères L’Académie française et L’Assomption, qui accueillirent quelques auteurs de renom dont Verlaine, puis L’Annonciation – un inconnu sonne à sa porte : il s’agit de Jacques Dreese, le beau-frère d’Andries de Rosa : « Le hasard lui avait placé sous les yeux un des derniers numéros de L’Annonciation et, profondément étonné de l’esprit visionnaire qu’il y avait trouvé et qui n’avait pour lui d’analogie que chez un poète hollandais nommé Quérido (3), fort aimé de lui, il avait désiré faire ma connaissance. […] Il m’avoua qu’il n’appartenait à aucune école littéraire, qu’il exerçait la profession de violoniste […] s’il pratiquait la musique en tant que gagne-pain, il n’en aimait pas moins Berlioz et Wagner, sans compter de nouveaux venus, comme Chausson et Vincent d’Indy, lesquels passaient à l’époque pour extravagants. […] il me dit qu’en Hollande, la jeunesse était tout entière à Verlaine et Mallarmé, que des écrivains très intéressants y propageaient leurs doctrines dans plusieurs revues, que je devrais aller là-bas, car j’y trouverais de grands échos et notamment, chez Quérido, avec lequel j’étais fait pour m’entendre. Il ajouta qu’ainsi que Quérido, il appartenait à la race des Juifs, mais il vivait en dehors du commerce et je l’ai toujours connu d’un profond désintéressement. Il ne s’est jamais séparé du milieu des pauvres et il est mort sur un grabat après avoir tout ignoré des choses temporelles.

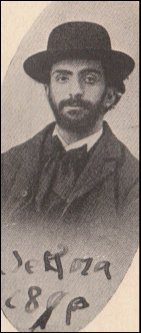

‘‘Je vis à Paris depuis un an, m’exposa mon nouvel ami. […] Un de mes amis d’Amsterdam, qui est compositeur de musique, habite avec nous. Il a pour nom Andries de Rosa. Si vous le voulez bien, je vous l’amènerai.’’ Deux jour après, j’étais au Clou, à une table de la terrasse quand je vis arriver Jacques Dreese qui, en compagnie d’un garçon au profil nettement égyptien et que coiffait un feutre aux larges bords, quittait le haut de la rue des Martyrs pour se diriger vers moi. Je me doutai que c’était de Rosa. […] De Rosa avait l’air de s’être échappé d’une des fresques qu’on voit au Musée du Louvre, dans la section des antiquités orientales. Des cheveux crépus, et extrêmement noirs, une moustache et une barbe de même couleur, un nez d’oiseau de proie et des yeux de gazelle, accusaient son type. Pour un étranger, il parlait fort bien le français. Son ambition était de se faire jouer. Il avait déjà composé quelques mélodies dont un éditeur de Paris avait accepté de courir les risques et, pour chacune desquelles, il lui avait octroyé 25 francs. Assidu aux concerts Colonne, il n’y assistait que du haut de l’amphithéâtre, aux places à vingt sous et, encore, les jours de faste, car quant aux revenus de chacun, ils étaient fort maigres. Tout ce qu’il me dit m’était sympathique. Au bout d’une demi-heure de conversation, nous étions amis. Et désormais, comme il était riche de loisirs, j’allais, presque chaque soir, l’avoir comme compagnon, autant au restaurant de la place d’Anvers que dans les brasseries que je fréquentais. » (Le Printemps d’une génération, Nagel, Paris, 1946, p. 185, 186 et 187)

J. Dreese, 1895

C’est également par l’intermédiaire de Dreese que Saint-Georges de Bouhélier devait faire la connaissance d’Albert Fleury – auteur d’un « effarant chef-d’œuvre », « un poème déchirant et presque sans égal dans les Lettres françaises : Au Carrefour de la Douleur » – et de Georges Pioch.

C’est également par l’intermédiaire de Dreese que Saint-Georges de Bouhélier devait faire la connaissance d’Albert Fleury – auteur d’un « effarant chef-d’œuvre », « un poème déchirant et presque sans égal dans les Lettres françaises : Au Carrefour de la Douleur » – et de Georges Pioch.

Parmi les moments que le fils d’Edmond Lepelletier a partagés avec Andries de Rosa, il y a nombre de soirées au Chat noir. Ils y rencontrent ou retrouvent Alfred Jarry, Gaston de Pawlowsky, Ernest La Jeunesse, Léon-Paul Fargue… Là, on leur garde une table et un petit cercle d’amis se constitue bientôt pour « ne s’occuper que du spirituel et de l’éternel », pour « apporter aux hommes une croyance nouvelle », pour « les régénérer par la vérité et par la religion de la nature ». « Nous éditions maintenant une revue, Le Rêve et l'Idée, dont je crois bien que j’avais pris la direction avec Quérido et qui se publiait en deux parties : l’une en français et l’autre en hollandais. Comme Victor Rousseaux en était toujours l’imprimeur, on peut penser de quelles fautes de typographie le texte hollandais pouvait fourmiller. Pour nos rares lecteurs de La Haye et de Rotterdam, il était indéchiffrable. Nous n’en persistions pas moins cependant dans notre dessein. Notre revue était d’ailleurs d’aspect magnifique. Bottini et Launay y donnaient des planches. Des estampes de Suzanne Valadon et d’Édouard Manet y étaient insérées en supplément. Sur le sommaire, on lisait les noms de Verlaine, Léon Dierx et Vielé-Griffin. Comment avons-nous réussi à faire face aux frais d’une publication de ce caractère ? Quérido, je crois, en payait la plus grande partie, Le Blond et Fleury, le reste. Quant à la vente, elle n’atteignait pas quatre-vingt ou cent lecteurs ! » (p. 220-221) L’entreprise était donc vouée à l’échec, même si Quérido, qui avait rendu visite aux Parisiens, « s’était enthousiasmé » pour les « vues à la fois mystiques et réalistes » de ce petit cercle et s’il estimait « qu’il n’était pas de poète en France que l’on pût » comparer à Saint-Georges de Bouhélier. Le 10 janvier 1896, ce dernier, Andries de Rosa et quelques autres membres du groupe Naturiste assistaient aux obsèques de Paul Verlaine : « Si différents que nous fussions par notre conduite dans la vie et par notre conception de la poésie, nous nous unissions pour Verlaine dans la même admiration. » (p. 253-254).

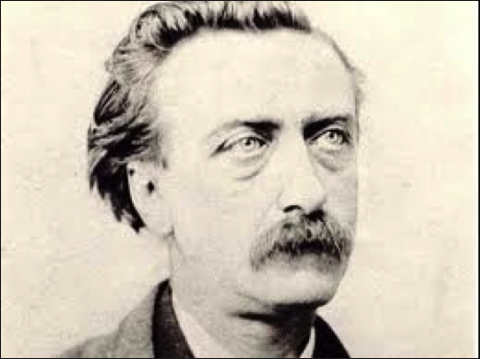

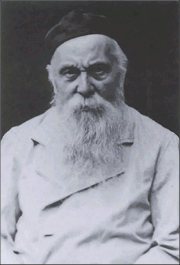

Is. Querido, 1903

Alors que quelques publications attirent toujours plus l’attention sur leur mouvement, notamment les revues Les Documents sur le naturisme et Le Livre d’Art – Le Rêve et l’Idée français s’est séparé du Rêve et l’Idée hollandais, cette dernière continuant de paraître en Hollande sous le direction de Théo Reeder – Saint-Georges de Bouhélier décide, en juillet 1896, de se rendre aux Pays-Bas avec Maurice Le Blond et Eugène Montfort, non sans faire une halte à Bruxelles chez leurs amis Henri Van de Putte et Arthur Toisoul. « Nous avions combiné de faire un voyage. La Hollande dont nous rêvions tous n’était pas pour nous que la terre féérique des tulipes et que l’asile des plus beaux Rembrandt que l’on pût connaître. C’était la terre de Quérido, notre compagnon sur la route de l’art. Nous entretenions avec lui une active correspondance. Auprès de ses compatriotes, il m’avait servi de truchement et d’introducteur ; dans les volumes de vers qu’il avait publiés, il s’était déclaré favorable à toutes mes idées, et m’avait abreuvé de louanges merveilleuses !

Alors que quelques publications attirent toujours plus l’attention sur leur mouvement, notamment les revues Les Documents sur le naturisme et Le Livre d’Art – Le Rêve et l’Idée français s’est séparé du Rêve et l’Idée hollandais, cette dernière continuant de paraître en Hollande sous le direction de Théo Reeder – Saint-Georges de Bouhélier décide, en juillet 1896, de se rendre aux Pays-Bas avec Maurice Le Blond et Eugène Montfort, non sans faire une halte à Bruxelles chez leurs amis Henri Van de Putte et Arthur Toisoul. « Nous avions combiné de faire un voyage. La Hollande dont nous rêvions tous n’était pas pour nous que la terre féérique des tulipes et que l’asile des plus beaux Rembrandt que l’on pût connaître. C’était la terre de Quérido, notre compagnon sur la route de l’art. Nous entretenions avec lui une active correspondance. Auprès de ses compatriotes, il m’avait servi de truchement et d’introducteur ; dans les volumes de vers qu’il avait publiés, il s’était déclaré favorable à toutes mes idées, et m’avait abreuvé de louanges merveilleuses !

« Faisant à Amsterdam une exposition de toiles de Van Gogh, il m’avait demandé d’en écrire la préface et je m’étais rendu compte que c’était bien plus par esprit d’équipe que pour aider au développement de la gloire du peintre. J’avais donc en lui un ami extrêmement dévoué. » (p. 266) Sans connaître encore l’épouse de Querido – « une créature extraordinaire, avec un front couleur de lune et des yeux traversés de phosphorescences » –, si ce n’est par les propos de Jacques Dreese et d’Andries de Rosa qui l’avaient tous deux courtisée, il lui dédie son Discours sur la mort de Narcisse.

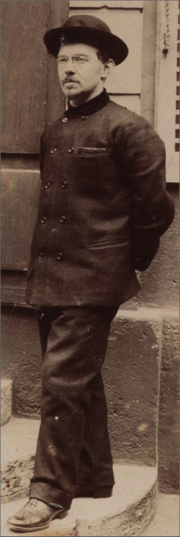

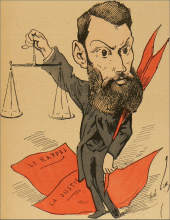

Saint-Georges de Bouhélier

Le lendemain de leur arrivée en train à Amsterdam, Israël Querido passe à leur hôtel : « C’était un petit homme avec une grosse tête, alors tout à fait imberbe, des cheveux blonds rejetés en arrière et un regard aigu sous le binocle. Parlant assez bien le français, fort désireux de se manifester, et du reste, d’une grande culture, il s’était mis immédiatement à notre disposition pour nous piloter à travers la ville. » Il les conduit au Rijksmuseum, objet de leur vœu, puis dans un restaurant « les plus à la mode » et enfin, le soir venu, chez lui où les attendent la séduisante Jeannette. « Quérido s’en montrait extrêmement épris, mais sans doute était-il plus sensuel que rêveur et son tempérament exigeait des satisfactions qu’il n’était pas au pouvoir de Jeannette de lui procurer indéfiniment. Ils devaient par la suite se séparer. […] Porté bientôt au rang des premiers romanciers de sa belle patrie, Quérido n’avait plus connu de mesure. » (p. 271) On sent poindre chez Saint-Georges de Bouhélier, plutôt habitué à un style de vie ascétique, une certaine réserve vis-à-vis de la nature du Hollandais : « S’étant jeté dans un fauteuil, Quérido paraissait y être un monarque. Il avait allumé un énorme cigare, et il en tirait de larges bouffées : son front était beau, son regard perçant et sa bouche gourmande. Des cheveux rebroussés et comme en bataille, étaient destinés à faire croire aux agitations d’un génie furieux et aux désordres insensés d’une vie de poète profond. Je crois que ce n’était là chez lui qu’attitude. Il affichait à l’époque des tendances mystiques. C’était à la mode. » (p. 271-272)

Le lendemain de leur arrivée en train à Amsterdam, Israël Querido passe à leur hôtel : « C’était un petit homme avec une grosse tête, alors tout à fait imberbe, des cheveux blonds rejetés en arrière et un regard aigu sous le binocle. Parlant assez bien le français, fort désireux de se manifester, et du reste, d’une grande culture, il s’était mis immédiatement à notre disposition pour nous piloter à travers la ville. » Il les conduit au Rijksmuseum, objet de leur vœu, puis dans un restaurant « les plus à la mode » et enfin, le soir venu, chez lui où les attendent la séduisante Jeannette. « Quérido s’en montrait extrêmement épris, mais sans doute était-il plus sensuel que rêveur et son tempérament exigeait des satisfactions qu’il n’était pas au pouvoir de Jeannette de lui procurer indéfiniment. Ils devaient par la suite se séparer. […] Porté bientôt au rang des premiers romanciers de sa belle patrie, Quérido n’avait plus connu de mesure. » (p. 271) On sent poindre chez Saint-Georges de Bouhélier, plutôt habitué à un style de vie ascétique, une certaine réserve vis-à-vis de la nature du Hollandais : « S’étant jeté dans un fauteuil, Quérido paraissait y être un monarque. Il avait allumé un énorme cigare, et il en tirait de larges bouffées : son front était beau, son regard perçant et sa bouche gourmande. Des cheveux rebroussés et comme en bataille, étaient destinés à faire croire aux agitations d’un génie furieux et aux désordres insensés d’une vie de poète profond. Je crois que ce n’était là chez lui qu’attitude. Il affichait à l’époque des tendances mystiques. C’était à la mode. » (p. 271-272)

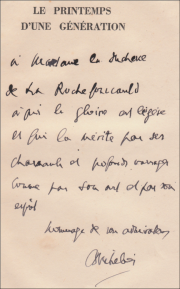

Envoi de Bouhélier à la duchesse Edmée de La Rochefoucauld

De leurs conversations, le Français retient que les poètes de la « jeune école », les Van Deyssel, Kloos, Verwey et Gorter n’ont « fait qu’importer chez eux de vieux procédés, les mêmes dont s’étaient déjà servis Rimbaud et Verlaine ». Les quatre hommes en viennent à parler du séjour de Verlaine en Hollande, mais Querido a tendance à tout ramener à sa propre personne : « Si j’avais été sur mes gardes ou que l’expérience de la vie m’eût mis sur la voie de la vérité, pour chacun de nous, je me serais méfié d’une telle pétulance et j’y aurais vu le symptôme d’une grande ambition. J’étais jeune, enfoncé dans un rêve sans fin, et profondément crédule. Sans me passionner, Quérido me semblait d’une intelligence des plus singulière et doué splendidement. Je ne me trompais d’ailleurs pas. La vie a fait jaillir de lui ses immenses mérites et il a laissé un nom dans les lettres. » (p. 273) Sur la route du retour, les îles de Walcheren procureront au jeune homme une impression moins équivoque.

De leurs conversations, le Français retient que les poètes de la « jeune école », les Van Deyssel, Kloos, Verwey et Gorter n’ont « fait qu’importer chez eux de vieux procédés, les mêmes dont s’étaient déjà servis Rimbaud et Verlaine ». Les quatre hommes en viennent à parler du séjour de Verlaine en Hollande, mais Querido a tendance à tout ramener à sa propre personne : « Si j’avais été sur mes gardes ou que l’expérience de la vie m’eût mis sur la voie de la vérité, pour chacun de nous, je me serais méfié d’une telle pétulance et j’y aurais vu le symptôme d’une grande ambition. J’étais jeune, enfoncé dans un rêve sans fin, et profondément crédule. Sans me passionner, Quérido me semblait d’une intelligence des plus singulière et doué splendidement. Je ne me trompais d’ailleurs pas. La vie a fait jaillir de lui ses immenses mérites et il a laissé un nom dans les lettres. » (p. 273) Sur la route du retour, les îles de Walcheren procureront au jeune homme une impression moins équivoque.

Israël Querido vers 1920

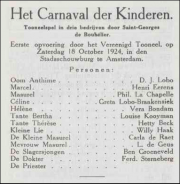

Saint-Georges de Bouhélier a joui d’une certaine réputation aux Pays-Bas. Ainsi, dans ses chroniques littéraires, Israël Querido évoque à plusieurs reprises son « ami plein de verve » qui lui conseillait d’arracher « les tifs de la caboche » de Maeterlinck car celui-ci écrivait un français à mourir de rire (Algemeen Handelsblad, 13/07/1916). Dès l’époque du Rêve et l’Idée, le Hollandais avait fait part, en particulier dans De Amsterdammer et sous un autre pseudonyme (Joost Verbrughe), des activités de Bouhélier. Un quart de siècle plus tard, le samedi 4 octobre 1924, il revient sur le rôle du fondateur du Naturisme dans une chronique publiée par l’Algemeen Handelsblad. À la fin du même mois, la pièce Le Carnaval des Enfants est jouée à plusieurs reprises à Amsterdam dans une version néerlandaise de Betsy Ranucci-Beckman. Pour sa part, Andries de Rosa a semble-t-il traduit La Tragédie Royale en vue de la faire jouer en Hollande (Het Nieuws van den dag, 15/01/1909). Notons au passage que la célèbre actrice néerlandaise Marie Kalff a joué à Paris dans Le Roi sans couronne.

On peut regretter que Saint-Georges de Bouhélier, dans son Printemps d’une génération, n’ait pas brossé un portrait plus approfondi d’Andries de Rosa. Pour sa part, ce dernier a consacré au génie de son ami quelques lignes en faisant sienne une comparaison obligeante : « Quelqu’un, je crois, à propos de Bouhélier a, un jour, prononcé le nom de Rembrandt et c’est certainement un de ses grands ancêtres que le peintre des Pèlerins d’Emmaüs. Chez Rembrandt le réalisme n’est, en effet, qu’extérieur. Quand Rembrandt nous montre une salle d’auberge, un coin de rue, une femme qui se regarde dans un miroir, ou un menuisier à son établi, ce n’est jamais à la façon des copistes de la réalité étroite. Il semble toujours, tant il met de rayonnement et de mystère dans ses tableaux, qu’il a voulu peindre l’auberge où le Christ a reposé, la rue par laquelle un ange va apparaître, une reine ou un prophète à son travail. Le voyant Rembrandt savait, lui aussi, qu’il n’y a pas de petites destinées. C’était un mystique de la peinture. » (Saint-Georges de Bouhélier et le naturisme, p. 69-70)

Au sein de la mouvance naturiste, Andries de Rosa voue également une réelle admiration à Gustave Charpentier – lequel, à Rome, avait été très proche du peintre hollandais Paul Rink –, ce dont il témoigne dans Saint-Georges de Bouhélier et le naturisme. Cela nous rappelle qu’il n’a pas manqué, au cours de sa vie parisienne, de faire partager ses goûts et de mettre en avant ses propres connaissances en matière musicale ; il a par exemple attiré l’attention de Saint-Georges de Bouhélier sur Messidor d’Alfred Bruneau, sur l’œuvre de Debussy… et, en vain, sur celle de Wagner. En compagnie de Dreese, les deux amis ont ainsi assisté, en 1896, au Concert du Vendredi Saint au Châtelet : invité à parler des compositeurs joués ce jour-là (Berlioz et Wagner), Catulle Mendès eut bien du mal à se faire entendre tant l’assistance le chahuta.

Au sein de la mouvance naturiste, Andries de Rosa voue également une réelle admiration à Gustave Charpentier – lequel, à Rome, avait été très proche du peintre hollandais Paul Rink –, ce dont il témoigne dans Saint-Georges de Bouhélier et le naturisme. Cela nous rappelle qu’il n’a pas manqué, au cours de sa vie parisienne, de faire partager ses goûts et de mettre en avant ses propres connaissances en matière musicale ; il a par exemple attiré l’attention de Saint-Georges de Bouhélier sur Messidor d’Alfred Bruneau, sur l’œuvre de Debussy… et, en vain, sur celle de Wagner. En compagnie de Dreese, les deux amis ont ainsi assisté, en 1896, au Concert du Vendredi Saint au Châtelet : invité à parler des compositeurs joués ce jour-là (Berlioz et Wagner), Catulle Mendès eut bien du mal à se faire entendre tant l’assistance le chahuta.

Au début du XXe siècle, Andries de Rosa devait donner un cycle de conférences : « l’Évo- lution des genres dans la musique », annoncé par des journaux comme Le Figaro, Le Matin, Le XIXe siècle ou La Lanterne qui n’omet pas de préciser : « Le citoyen de Rosa est un ouvrier. Il fait partie du syndicat des diamantaires, et les camarades de la Bourse du Travail se souviennent de la part active qu’il prit à la dernière grève de cette corporation. La musique, qui fut toujours un art aristocratique, deviendrait-elle une joie populaire, destinée à tous ? C’est, en tout cas, un symptôme intéressant. » (06/02/1901) Le Gil Blas mentionne que, les quatre mardis de janvier 1902, l’expatrié entretiendra son auditoire du « Conservatoire et son influence sur l’Art musical » au Collège d’Esthétique Moderne, 17, rue de La Rochefoucauld (4). En 1907, De Rosa signe quelques articles politiques – « Esthétique prolétarienne » (23/10/1907), « Idéal et travail. Images pour le Peuple » (30/10/1907), « Idéal et travail en Hollande » (20/11/1907) – dans L’Aurore, journal dont il est à l’époque le critique musical : « Nous avons le plaisir d’annoncer à nos lecteurs que la critique musicale de L’Aurore est confiée à partir d’aujourd'hui, à M. Andriès de Rosa, le compositeur bien connu », annonçait l’édition du 18 avril 1907. Même si, à la date en question, Georges Clemenceau n’en était plus le rédacteur en chef, on peut penser que les liens particuliers qui unissaient le politicien à Saint-Georges de Bouhélier ne sont pas étrangers à cette nomination. Toutefois, pour nourrir sa famille, le Hollandais avait repris assez tôt ses activités de coupeur de diamants, occupant au début du XXe siècle le poste de secrétaire de la fédération parisienne des diamantaires.

Au début du XXe siècle, Andries de Rosa devait donner un cycle de conférences : « l’Évo- lution des genres dans la musique », annoncé par des journaux comme Le Figaro, Le Matin, Le XIXe siècle ou La Lanterne qui n’omet pas de préciser : « Le citoyen de Rosa est un ouvrier. Il fait partie du syndicat des diamantaires, et les camarades de la Bourse du Travail se souviennent de la part active qu’il prit à la dernière grève de cette corporation. La musique, qui fut toujours un art aristocratique, deviendrait-elle une joie populaire, destinée à tous ? C’est, en tout cas, un symptôme intéressant. » (06/02/1901) Le Gil Blas mentionne que, les quatre mardis de janvier 1902, l’expatrié entretiendra son auditoire du « Conservatoire et son influence sur l’Art musical » au Collège d’Esthétique Moderne, 17, rue de La Rochefoucauld (4). En 1907, De Rosa signe quelques articles politiques – « Esthétique prolétarienne » (23/10/1907), « Idéal et travail. Images pour le Peuple » (30/10/1907), « Idéal et travail en Hollande » (20/11/1907) – dans L’Aurore, journal dont il est à l’époque le critique musical : « Nous avons le plaisir d’annoncer à nos lecteurs que la critique musicale de L’Aurore est confiée à partir d’aujourd'hui, à M. Andriès de Rosa, le compositeur bien connu », annonçait l’édition du 18 avril 1907. Même si, à la date en question, Georges Clemenceau n’en était plus le rédacteur en chef, on peut penser que les liens particuliers qui unissaient le politicien à Saint-Georges de Bouhélier ne sont pas étrangers à cette nomination. Toutefois, pour nourrir sa famille, le Hollandais avait repris assez tôt ses activités de coupeur de diamants, occupant au début du XXe siècle le poste de secrétaire de la fédération parisienne des diamantaires.

Maria Callas, Depuis le Jour - Louise, de G. Charpentier

Andries de Rosa, auteur, traducteur et propagandiste

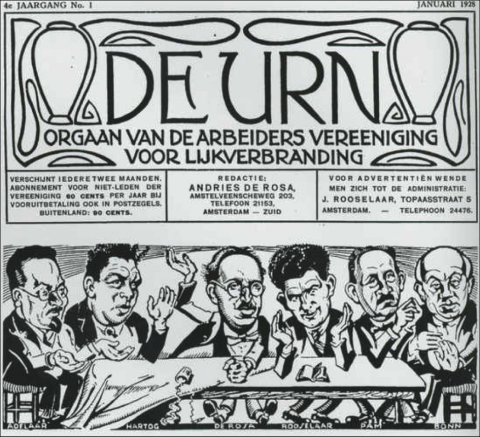

Andries de Rosa passe près vingt années en France, une période simplement interrompue, à la fin du XIXe siècle, par un intermède batave d’un peu moins de deux ans. Peu avant la Grande Guerre, la crise du diamant le contraint à rentrer pour de bon avec sa famille aux Pays-Bas où il va défendre de plus belle les idéaux socialistes, notamment à travers l’Association des Travailleurs pour la Crémation. Cet organisme visait à rendre l’incinération accessible au porte-monnaie du simple ouvrier. Le militant va en diriger l’organe : De urn (L’Urne), qui accueille des contributions de Barbusse et de Querido, non sans continuer de publier nombre d’articles dans d’autres périodiques (sur la politique, Eugène Pottier, le duc de Saint-Simon, Louis XIV…).

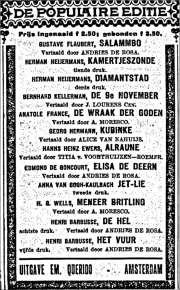

Critique de la traduction du Rembrandt de Van Dongen, Het Volk, 01/10/1930 Son œuvre de traducteur reflète aussi en partie son inépuisable activisme. On lui doit en effet des versions hollandaises de livres de Henri Barbusse : Le Feu (qui connut rapidement plu- sieurs réimpressions), L’Enfer (De Hel : traduction qu’il préfaça en mettant en garde le lecteur contre les passages « licencieux », et dont la diffusion a été à un moment interdite, les volumes étant saisis en mai 1919 sur ordre du ministre de la Justice), Le Couteau entre les dents, Quelques coins du cœur (édition de 1922 agrémentée de 24 bois gravés de Frans Masereel), Les Enchaînements, La Lueur dans l’abîme, ainsi qu’un choix de textes dans : Henri Barbusse: over zijn leven en [uit] zijn werk, mais aussi de Charles Rappoport (Jean Jaurès, l’homme, le penseur, le socialiste, avec une introduction de W. H. Vliegen et une lettre d’Anatole France, éd. Querido, 1915) et de Romain Rolland (La Vie de Tolstoï). Sa production, dont une bonne part a, on peut s’en douter, paru aux éditions Querido, comprend par ailleurs un volume de nouvelles de Zola (Nagelaten werk, avec une préface du traducteur), La Fille Élisa d’Edmond de Goncourt, Salammbô de Flaubert, À l’ombre d’une femme de Henri Duvernois, Les Don Juanes de Marcel Prévost (Prévost dont De Rosa disait, dans sa brochure de 1910, que c’était un scandale de le voir au pinacle, et non pas, par exemple, un Camille Lemonnier), La Vie de Rembrandt de Kees van Dongen, La Madone des sleepings de Maurice Dekobra, un recueil de textes de Maeterlinck… On sait encore que De Rosa est l’auteur de la traduction de La Fin du Monde de Sacha Guitry, jouée aux Pays-Bas en 1936. Dès 1909, on l’a dit, il avait peut-être transposé en néerlandais la pièce La Tragédie Royale de Saint-Georges de Bouhélier. Pour les revues de

Son œuvre de traducteur reflète aussi en partie son inépuisable activisme. On lui doit en effet des versions hollandaises de livres de Henri Barbusse : Le Feu (qui connut rapidement plu- sieurs réimpressions), L’Enfer (De Hel : traduction qu’il préfaça en mettant en garde le lecteur contre les passages « licencieux », et dont la diffusion a été à un moment interdite, les volumes étant saisis en mai 1919 sur ordre du ministre de la Justice), Le Couteau entre les dents, Quelques coins du cœur (édition de 1922 agrémentée de 24 bois gravés de Frans Masereel), Les Enchaînements, La Lueur dans l’abîme, ainsi qu’un choix de textes dans : Henri Barbusse: over zijn leven en [uit] zijn werk, mais aussi de Charles Rappoport (Jean Jaurès, l’homme, le penseur, le socialiste, avec une introduction de W. H. Vliegen et une lettre d’Anatole France, éd. Querido, 1915) et de Romain Rolland (La Vie de Tolstoï). Sa production, dont une bonne part a, on peut s’en douter, paru aux éditions Querido, comprend par ailleurs un volume de nouvelles de Zola (Nagelaten werk, avec une préface du traducteur), La Fille Élisa d’Edmond de Goncourt, Salammbô de Flaubert, À l’ombre d’une femme de Henri Duvernois, Les Don Juanes de Marcel Prévost (Prévost dont De Rosa disait, dans sa brochure de 1910, que c’était un scandale de le voir au pinacle, et non pas, par exemple, un Camille Lemonnier), La Vie de Rembrandt de Kees van Dongen, La Madone des sleepings de Maurice Dekobra, un recueil de textes de Maeterlinck… On sait encore que De Rosa est l’auteur de la traduction de La Fin du Monde de Sacha Guitry, jouée aux Pays-Bas en 1936. Dès 1909, on l’a dit, il avait peut-être transposé en néerlandais la pièce La Tragédie Royale de Saint-Georges de Bouhélier. Pour les revues de  celui-ci, il aurait, à la fin du XIXe siècle, traduit en français des pages du jeune écrivain Henri Borel et de Herman Gorter. Toutefois, il ne semble pas s’être risqué à mettre en néerlandais une autre œuvre de son ami parisien dont il s’est sans doute, avec le temps, distancié.

celui-ci, il aurait, à la fin du XIXe siècle, traduit en français des pages du jeune écrivain Henri Borel et de Herman Gorter. Toutefois, il ne semble pas s’être risqué à mettre en néerlandais une autre œuvre de son ami parisien dont il s’est sans doute, avec le temps, distancié.

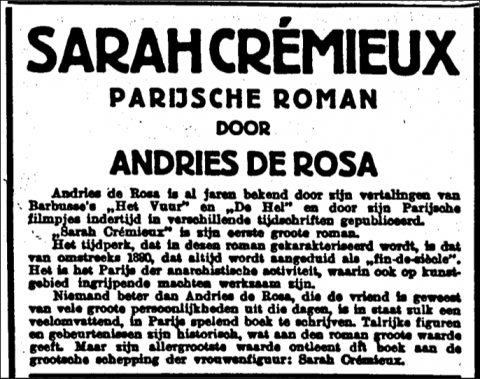

En 1929, Andries de Rosa dédie à Querido son unique roman : Sarah Cremieux. Parijsche roman (Sarah Cremieux. Roman parisien). Il s’agit d’une œuvre largement autobiographique, qui dépeint non sans humour et sarcasme le milieu des diamantaires parisiens, parmi eux Jules Charles Le Guéry, ainsi que celui des anarchistes au temps des attentats. Elle a été prépubliée en feuilleton sous le titre Parijsche Levens (Vies parisiennes) dans une revue fondée par Is. Querido, Nu (Maintenant). La critique hollandaise ne s’est guère montrée élogieuse – le NRC du 20 décembre 1929 salue cependant ce livre malgré son style parfois abâtardi par le français –, reprochant à l’ensemble un côté décousu, un rendu peu réussi de l’atmosphère et une langue plutôt empruntée. Roman à clef, Sarah Crémieux conserve à n’en pas douter une valeur documentaire sur le Paris fin de siècle. (5)

Réclame pour 4 titres traduits par De Rosa

Les critiques stylistiques ont également porté sur certaines de ses traductions. Les plus féroces proviennent de A. M. de Jong – pourtant très proche de Querido –, par exemple dans une chronique relative à l’édition néerlandaise de Salammbô (Het Volk, 31 décembre 1923) (6), livre qui sera toutefois réédité à quelques reprises. Des recensions encensent son travail, d’autres le descendent en flèche.

Les critiques stylistiques ont également porté sur certaines de ses traductions. Les plus féroces proviennent de A. M. de Jong – pourtant très proche de Querido –, par exemple dans une chronique relative à l’édition néerlandaise de Salammbô (Het Volk, 31 décembre 1923) (6), livre qui sera toutefois réédité à quelques reprises. Des recensions encensent son travail, d’autres le descendent en flèche.

En février 1943, Andries de Rosa est emmené avec sa femme malade à Westerbork. Deux mois plus tard, ils sont déportés à Sobibor où ils meurent. En janvier de la même année, il avait adressé une longue lettre rédigée en français à leur fille Virginie. José, leur fils, était un portraitiste doué.

Parmi les écrits laissés par Andries de Rosa, il convient de mentionner un hommage à Henri Barbusse : « Herdenkingsrede », inséré dans Henri Barbusse. Over zijn leven en zijn werk (Amsterdam, Pegasus, 1935), un recueil qui comprend également des contributions de Romain Rolland, Arnold Zweig et Alfred Kurella, une description des derniers moments de l’écrivain par Annette Vidal, ainsi qu’un choix de l’œuvre dans une traduction que Jef Last, ami de Gide, ne manqua pas de louer (De Tribune, 20 novembre 1935, p. 3).

Réclame pour Sarah Crémieux, Het Volk, 30 octobre 1929

Les pugilistes Andries de Rosa

et Alexandre Cohen

Pour illustrer un aspect de la personnalité d’Andries de Rosa, revenons sur une des querelles qu’il a avivées lors de son époque naturiste. Le bonhomme était prêt à tout pour soutenir ceux qu’il considérait comme de grands esprits (Querido et Barbusse en particulier) ou pour se ruer sur ses/leurs ennemis (dans la presse hollandaise, pour se défendre et défendre Querido, il s’en prendra ainsi à la veuve du poète Willem Kloos à propos d’une affaire vieille de plusieurs dizaines d’années). Il est assez amusant de le voir croiser le fer, par revues françaises interposées, avec un autre juif batave.

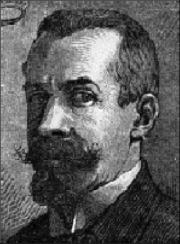

A. de Rosa, 1895

Dans la Revue naturiste du 15 novembre 1900, il s’offusque en effet du compte rendu qu’Alexander Cohen, au fil de sa chronique des « Lettres néerlandaises » du Mercure de France (octobre 1900, p. 259-260) avait fait de Studiën en Tydgenooten (Études et Contemporains) d’Israël Querido, en réalité un hommage au théoricien marxiste Frank van der Goes. Cohen, ancienne figure de l’anarchisme parisien – qui avait pris soin de faire parvenir son texte à l’éditeur d’Israël Querido ! – écrivait entre autres : « M. Is. Quérido fait partie de ce troupeau macabre de pseudo-savants et de psychologues en fer blanc que l’instruction primaire obligatoire et la social-démocratie ‘‘scientifique’’ et internationale ont lâché sur notre infortuné bas monde.

Dans la Revue naturiste du 15 novembre 1900, il s’offusque en effet du compte rendu qu’Alexander Cohen, au fil de sa chronique des « Lettres néerlandaises » du Mercure de France (octobre 1900, p. 259-260) avait fait de Studiën en Tydgenooten (Études et Contemporains) d’Israël Querido, en réalité un hommage au théoricien marxiste Frank van der Goes. Cohen, ancienne figure de l’anarchisme parisien – qui avait pris soin de faire parvenir son texte à l’éditeur d’Israël Querido ! – écrivait entre autres : « M. Is. Quérido fait partie de ce troupeau macabre de pseudo-savants et de psychologues en fer blanc que l’instruction primaire obligatoire et la social-démocratie ‘‘scientifique’’ et internationale ont lâché sur notre infortuné bas monde.

« Comme tous ses pareils M. Quérido vise à ahurir ses contemporains par la capacité d’absorption de sa cervelle d’autruche, et dans sa brochure – de 84 pages – il cite une bonne centaine de noms d’écrivains, de philosophes, d’économistes et de poètes de tout poil, de tous les temps, de toutes les écoles, de toutes les nationalités. Et M. Quérido nous fait sous-entendre qu’il sait par cœur toutes les œuvres de toutes ces sommités. […] Je ne me serais pas aussi longuement occupé du crispant petit jean-foutre qu’est M. Is. Quérido, si les plumitifs de sa secte ne méditaient pas de le jucher sur un piédestal, et si ses admirateurs n’étaient pas allés jusqu’à écrire : ‘‘Avec M. Is. Quérido nous n’hésiterions pas un instant à descendre jusque dans les repaires les plus reculés de la pensée humaine.’’ »

Revue naturiste, juin 1897 (contribution de A. de Rosa)

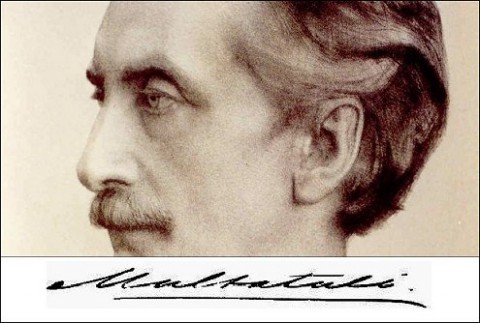

Andries de Rosa de répliquer : « Pour M. Cohen, Multatuli a dit le dernier mot de la sagesse humaine et de l’art littéraire. Douwes Dekker fut pour lui le point culminant de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Cependant, malgré le talent que nous reconnaissons à l’auteur du Max Havelaar, nous devons avouer que pour aujourd’hui, une littérature telle que la conçoivent les Quérido et les Heyermans, toute empreinte d’humanité et de pensée universelle, nous émeut davantage que les plaidoyers, entraînants certes, pour les indigènes des Indes Néerlandaises, ou les paradoxes sur l’athéisme que Multatuli nous a laissés. Cette littérature, qui fut si dangereuse pour les petits esprits prétentieux et excités, nous présente encore une de ses victimes en la personne de M. Alexandre Cohen. Mais ce M. Cohen, en sa qualité de critique littéraire, ne doit pas ignorer sans doute ce que Quérido écrit sur Multatuli et ses imitateurs.

Andries de Rosa de répliquer : « Pour M. Cohen, Multatuli a dit le dernier mot de la sagesse humaine et de l’art littéraire. Douwes Dekker fut pour lui le point culminant de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Cependant, malgré le talent que nous reconnaissons à l’auteur du Max Havelaar, nous devons avouer que pour aujourd’hui, une littérature telle que la conçoivent les Quérido et les Heyermans, toute empreinte d’humanité et de pensée universelle, nous émeut davantage que les plaidoyers, entraînants certes, pour les indigènes des Indes Néerlandaises, ou les paradoxes sur l’athéisme que Multatuli nous a laissés. Cette littérature, qui fut si dangereuse pour les petits esprits prétentieux et excités, nous présente encore une de ses victimes en la personne de M. Alexandre Cohen. Mais ce M. Cohen, en sa qualité de critique littéraire, ne doit pas ignorer sans doute ce que Quérido écrit sur Multatuli et ses imitateurs.

« Profitant en France de son petit succès de polyglotte, M. Cohen a cru pouvoir s’adonner à la critique littéraire des œuvres étrangères, sachant que pour différents pays dont il connaît la langue, ses jugements ne seraient pas contrôlés.

« Il faudrait savoir le hollandais pour pouvoir apprécier ce que ce traducteur appelle une érudition que ‘‘l’instruction primaire obligatoire’’ a fait obtenir, dans toute l’œuvre d’Is. Quérido pleine de pensées, de sensations et d’émotion, M. Cohen ne relève que l’érudition qui s’y trouve. Si l’ ‘‘instruction primaire’’ est telle qu’elle permet à ses élèves d’écrire une étude sur le XVIIIe siècle comme celle que Quérido a donné dans le 1er volume de ses Méditations sur la littérature et la vie, il serait alors très à souhaiter que les Cohen en profitassent afin de meubler un peu leurs cervelles. »

A. Cohen, 1907

Cohen, prêt à fulminer au moindre relent de socialisme, riposte dans la conclusion de sa chronique de janvier 1901 (p. 269-270) : « Cet article, où l’auteur, roublard mais malpropre, passe sous un silence hermétique les arguments que j’avais fait valoir contre les prétentions littéraires de M. Is. Quérido, était, me dit-on, destiné originairement au Mercure. Mais M. de Rosa renonça à envoyer sa copie rue de l’Échaudé, vu ‘‘les habitudes de partialité’’ qui prévalent ici.

Cohen, prêt à fulminer au moindre relent de socialisme, riposte dans la conclusion de sa chronique de janvier 1901 (p. 269-270) : « Cet article, où l’auteur, roublard mais malpropre, passe sous un silence hermétique les arguments que j’avais fait valoir contre les prétentions littéraires de M. Is. Quérido, était, me dit-on, destiné originairement au Mercure. Mais M. de Rosa renonça à envoyer sa copie rue de l’Échaudé, vu ‘‘les habitudes de partialité’’ qui prévalent ici.

« Confiant, moi, en la loyauté des gens de la Revue Naturiste, je leur demandai l’insertion, à titre de ‘‘réponse’’, de ma critique de l’écrit de M. Is. Quérido, qui m’avait attiré l’indignation de son protecteur. C’était là, à mon avis, l’unique réplique à faire.

« Les gens de la Revue Naturiste ont cru ne devoir pas me donner satisfaction.

« Quant à M. de Rosa, sa mauvaise humeur à mon égard s’explique jusqu’à un certain point. M. Andries de Rosa est le lapidaire compositeur de la phrase que je m’étais donné l’innocent plaisir de citer à la fin de ma critique : ‘‘Avec M. Is. Quérido nous n’hésiterions pas un instant à descendre jusque dans les repaires les plus reculés de la pensée humaine.’’

« Mais son seul et compréhensible déplaisir de sycophante-modestement-anonyme-mis-en-vedette, n’a pas suffi pour lui mettre en mains plume et dictionnaire hollandais-français. M. de Rosa n’est descendu dans le repaire de la polémique que sur la prière réitérée de M. Is. Quérido lui-même, qui, pour éperonner l’enthousiasme plutôt rétif de son groom, lui fit communication – comme à tant d’autres fidèles – de la lettre d’un M. Byvanck, directeur de la bibliothèque royale de la Haye, où ce compatissant lénifique fonctionnaire console M. Is. Quérido de mon appréciation de sa littérature.

« Pour être le dépositaire ‘‘d’un des plus vastes esprits parmi les littérateurs de Néerlande’’, M. Is. Quérido n’en dépense pas beaucoup dans le choix de ses champions. »

L’empoignade eut des répercussions. Une lettre de Cohen du 3 mars 1901 adressée à Mimi, la veuve de Multatuli, nous apprend qu’il a une « meute » aux fesses, un bande d’aboyeurs aux ordres de l’hydrocéphale Querido, en particulier l’écrivain Frans Netscher (1964-1923) qui lui sert la réplique dans le périodique Hollandsche Revue, le traitant d’ « anarchiste impotent ». Cohen en remettra une couche lorsqu’il commentera le roman Levensgang du même Querido dans le Mercure de France de janvier 1902. Près de quatre ans plus tard (décembre 1905), les lecteurs de cette revue auront droit à un panégyrique du romancier hollandais sous la plume du critique H. Messet.

Menno ter Braak

Leur vie durant, De Rosa et Cohen ne démordront pas de leurs partis pris respectifs. Dans une lettre à l’essayiste Menno ter Braak du 1er mai 1937, l’anarchiste devenu maurrassien fera sienne la formule de son correspondant : Querido était un « prolétarien bigot » (Alexander Cohen. Brieven 1888-1961, éd. Ronald Spoor, Amsterdam, Prometheus, 1997).

Leur vie durant, De Rosa et Cohen ne démordront pas de leurs partis pris respectifs. Dans une lettre à l’essayiste Menno ter Braak du 1er mai 1937, l’anarchiste devenu maurrassien fera sienne la formule de son correspondant : Querido était un « prolétarien bigot » (Alexander Cohen. Brieven 1888-1961, éd. Ronald Spoor, Amsterdam, Prometheus, 1997).

Compte tenu de cette antipathie entre les deux juifs, il est d’autant plus savoureux de constater que De Rosa, dans son roman à clef Sarah Crémieux, s’est sans doute inspiré par endroits de la vie d’Alexandre Cohen. Le personnage masculin central Adolf Spina, Hollandais venu travailler à Paris, est certes, dans une certaine mesure, l’alter ego de l’auteur, mais à l’instar de Cohen, il traduit des articles de Domela Nieuwenhuis ; à l’instar de Cohen, ce Spina, proche de poseurs de marmites, est surveillé de près par la police jusqu’au jour où il se trouve expulsé de France. On peut imaginer que les deux hommes se sont croisés du côté de Montmartre, en 1892-1893, avant l’exil anglais de Cohen. Selon Saint-Georges de Bouhélier qui, pour sa part, confondait dans son « admiration des poètes comme le cher Verlaine et des agitateurs comme Ravachol », De Rosa était resté plutôt insensible aux idéaux anarchistes, même si, parfois, la rage le soulevait devant la richesse qu’étalaient des Parisiens nantis. Autre constat amusant : si, à l’inverse de Cohen, Andries de Rosa n’avait qu’une estime toute relative pour Multatuli et son œuvre, il partageait malgré tout avec le romancier une revendication : des années durant, l’ouvrier diamantaire s’est fait le propagandiste de l’incinération au point qu’on a pu écrire à son sujet qu’il « se donnait pour ainsi dire corps et à âme au four crématoire » ; or, Multatuli a été l’un des premiers aux Pays-Bas à revendiquer le droit à être incinéré et l’Histoire le considère comme le premier Hollandais à l’avoir été.

De urn, janvier 1928, rédacteur A. de Rosa

La fidélité d’Andries de Rosa à Henri Barbuss

et Israël Querido

Is. Querido, 1895

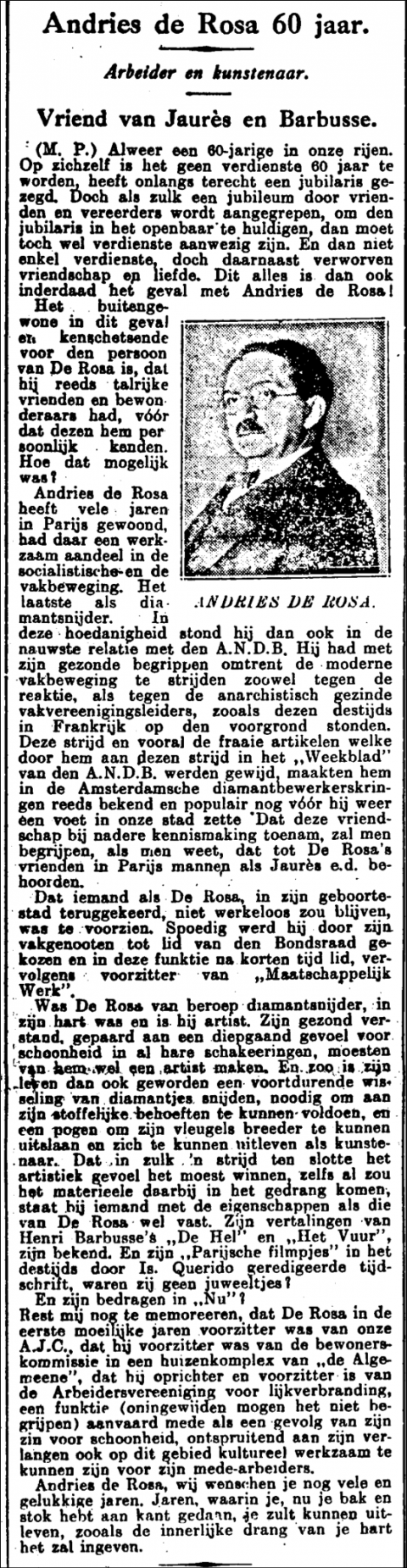

Si A. Cohen n’a jamais eu aucune sympathie pour le socialisme ni pour le communisme (malgré son amitié indéfectible pour son confrère rouge Henri Wiessing), De Rosa semble pour sa part être resté fidèle jusqu’à la fin aux idéaux en question ; il a d’ailleurs combattu dans ses écrits « tant la réaction que les dirigeants syndicalistes aux sympathies anarchistes » (« Andries de Rosa 60 jaar. Arbeider en kunstenaar », Het Volk, 04/04/1929). Son engouement politique transpire dans la forme de ses écrits littéraires, son indignation face aux injustices se glisse sa phrase, y compris quand il traduit. Il voyait comme sa vocation la défense de Barbusse et d’Israël Querido et ne manquait jamais une occasion de les mettre en valeur. Au printemps 1926, il rend compte dans le quotidien NRC de son passage chez l’écrivain français : les deux hommes se voient alors pour la première fois (abordant le sujet des auteurs européens, Barbusse mentionne les noms suivants : Querido, Heijermans, Roland Holst, Félix Timmermans et Herman Teirlinck).

Si A. Cohen n’a jamais eu aucune sympathie pour le socialisme ni pour le communisme (malgré son amitié indéfectible pour son confrère rouge Henri Wiessing), De Rosa semble pour sa part être resté fidèle jusqu’à la fin aux idéaux en question ; il a d’ailleurs combattu dans ses écrits « tant la réaction que les dirigeants syndicalistes aux sympathies anarchistes » (« Andries de Rosa 60 jaar. Arbeider en kunstenaar », Het Volk, 04/04/1929). Son engouement politique transpire dans la forme de ses écrits littéraires, son indignation face aux injustices se glisse sa phrase, y compris quand il traduit. Il voyait comme sa vocation la défense de Barbusse et d’Israël Querido et ne manquait jamais une occasion de les mettre en valeur. Au printemps 1926, il rend compte dans le quotidien NRC de son passage chez l’écrivain français : les deux hommes se voient alors pour la première fois (abordant le sujet des auteurs européens, Barbusse mentionne les noms suivants : Querido, Heijermans, Roland Holst, Félix Timmermans et Herman Teirlinck).

En 1927, alors que Panaït Istrati rend visite à Amsterdam aux collaborateurs de la revue Nu pour laquelle il écrit lui aussi, De Rosa et Querido prendront la défense de Barbusse que le Roumain se met à critiquer ouvertement. Début septembre 1935, le diamantaire intervient à la radio néerlandaise (il le faisait occasionnellement : en avril 1932 pour parler de François Villon et de Johan Rictus, en avril 1934 pour évoquer de l’actualité littéraire, en mai 1938 pour revenir sur Jules Romains et l’unanimisme…) afin de rendre hommage à Barbusse qui vient de mourir à Moscou. Bien entendu, on le compte, aux côtés de G. Stuiveling, H. Roland Holst et Nico van Suchtelen, au nombre des membres du Comité créé aux Pays-Bas pour commémorer l’écrivain français : dans ce cadre, il prendra la parole lors de la soirée organisée à Amsterdam le 16 septembre.

En 1927, alors que Panaït Istrati rend visite à Amsterdam aux collaborateurs de la revue Nu pour laquelle il écrit lui aussi, De Rosa et Querido prendront la défense de Barbusse que le Roumain se met à critiquer ouvertement. Début septembre 1935, le diamantaire intervient à la radio néerlandaise (il le faisait occasionnellement : en avril 1932 pour parler de François Villon et de Johan Rictus, en avril 1934 pour évoquer de l’actualité littéraire, en mai 1938 pour revenir sur Jules Romains et l’unanimisme…) afin de rendre hommage à Barbusse qui vient de mourir à Moscou. Bien entendu, on le compte, aux côtés de G. Stuiveling, H. Roland Holst et Nico van Suchtelen, au nombre des membres du Comité créé aux Pays-Bas pour commémorer l’écrivain français : dans ce cadre, il prendra la parole lors de la soirée organisée à Amsterdam le 16 septembre.

Les obsèques de Querido

Quant à son amitié pour Israël Querido – lequel avait salué ses talents d’artiste à l’occasion de son soixantième anniversaire (à l’époque, en 1929, De Rosa se présente comme écrivain) –, elle a duré jusqu’à la disparition du romancier. C’est d’ailleurs depuis le domicile d’Andries de Rosa (Herculesstraat 67) que le cercueil du romancier a été transporté au cimetière de Zorgvlied où eut lieu l’enterrement – l’auteur du Jordaan ne s’était pas laissé séduire par les bienfaits de l’incinération ! Peu après les obsèques, c’est De Rosa qui préfaça le catalogue de la vente aux enchères de la bibliothèque du défunt – « Un crève-cœur de plus après la douleur causée par sa disparition » –, 1453 ouvrages dont beaucoup dédicacés par les grands écrivains néerlandais de l’époque, tel Louis Couperus, mais aussi par Maurice Barrès, Barbusse, Montfort, Panaït Istrati... Dans les mois et les années qui suivront, il ne manquera pas une occasion d’honorer sa mémoire par l’écrit ou par la parole. On peut donc penser que traduire en français une œuvre de son ami le plus cher a longtemps fait partie de ses projets. Son activisme politique lui aura permis de compter sur les appuis nécessaires en France. Les éditions Rieder étaient proches des milieux de gauche vers lesquels allaient les sympathies d’un Querido et d’un De Rosa. C’est aussi grâce à ses relations que le syndicaliste a pu traduire des récits et nouvelles de Zola inédits ou peu connus : il aura probablement gardé des liens avec  Maurice Le Blond pour obtenir l’autorisation de les publier en néerlandais. L’édition lancée sur le marché par Scheltens & Giltay (Nagelaten werk) en 1928 comprend d’ailleurs des notes du gendre de Zola. Le 16 avril 1931, le Hollandais publiait dans le quotidien Het Volk un article sur Émile Zola raconté par sa fille, le livre que Denise, l’épouse de Maurice Le Blond, venait de consacrer à son père ; Andires de Rosa accompagne son propos de passages traduits de cet ouvrage. (D. Cunin)

Maurice Le Blond pour obtenir l’autorisation de les publier en néerlandais. L’édition lancée sur le marché par Scheltens & Giltay (Nagelaten werk) en 1928 comprend d’ailleurs des notes du gendre de Zola. Le 16 avril 1931, le Hollandais publiait dans le quotidien Het Volk un article sur Émile Zola raconté par sa fille, le livre que Denise, l’épouse de Maurice Le Blond, venait de consacrer à son père ; Andires de Rosa accompagne son propos de passages traduits de cet ouvrage. (D. Cunin)

Les époux Le Blond

(1) Andries de Rosa et Léon Balzagette ont par exemple assisté, en janvier 1901, à l’inauguration du Collège d’Esthétique Moderne.

Début d’un compte rendu sur Le Carnaval des enfants : N.H. Wolf, De Kunst, 25/10/1924

(2) Douze ans après la parution du manifeste du Naturisme, la publication d’un choix de pages de Saint-Georges de Bouhélier fournit au critique Johan de Meester l’occasion d’évoquer brièvement l’écrivain français (De Gids, 1909, I, p. 410-411). Par la suite, deux grands noms des lettres néerlandaises de l’entre-deux-guerres ont commenté une de ses œuvres. Tout d’abord Menno ter Braak dans un article peu élogieux sur Le Carnaval des enfants (« Het Vereenigd Toneel. Saint Georges de Bouhélier, Het Carnaval der Kinderen, De Propria Cures, 25 octobre 1924), la pièce ayant été jouée dans une version néerlandaise sous la direction de Mme Ranucci-Beckman ; peut-être l’essayiste a-t-il cependant emprunté quelques éléments à Bouhélier en écrivant Het carnaval der burgers (1930). Quant à Eddy du Perron, il a, en avril 1933, rédigé de rudes paragraphes sur la pièce Napoléon donnée à l’Odéon ; après avoir affirmé que l’auteur est le fils de l’un des écrivains les plus insignifiants que la France ait jamais portés, il se moque de la collaboration littéraire qui a rapproché le jeune Bouhélier d’Is. Querido : « il paraît que l’on ne connaît rien au sieur Querido tant que l’on n’a pas lu ses vers français » («Bij een trio Toneelprestaties », Forum, 1993, n° 6, p. 482-487, texte repris dans l’ouvrage De smalle mens, 1934).

(2) Douze ans après la parution du manifeste du Naturisme, la publication d’un choix de pages de Saint-Georges de Bouhélier fournit au critique Johan de Meester l’occasion d’évoquer brièvement l’écrivain français (De Gids, 1909, I, p. 410-411). Par la suite, deux grands noms des lettres néerlandaises de l’entre-deux-guerres ont commenté une de ses œuvres. Tout d’abord Menno ter Braak dans un article peu élogieux sur Le Carnaval des enfants (« Het Vereenigd Toneel. Saint Georges de Bouhélier, Het Carnaval der Kinderen, De Propria Cures, 25 octobre 1924), la pièce ayant été jouée dans une version néerlandaise sous la direction de Mme Ranucci-Beckman ; peut-être l’essayiste a-t-il cependant emprunté quelques éléments à Bouhélier en écrivant Het carnaval der burgers (1930). Quant à Eddy du Perron, il a, en avril 1933, rédigé de rudes paragraphes sur la pièce Napoléon donnée à l’Odéon ; après avoir affirmé que l’auteur est le fils de l’un des écrivains les plus insignifiants que la France ait jamais portés, il se moque de la collaboration littéraire qui a rapproché le jeune Bouhélier d’Is. Querido : « il paraît que l’on ne connaît rien au sieur Querido tant que l’on n’a pas lu ses vers français » («Bij een trio Toneelprestaties », Forum, 1993, n° 6, p. 482-487, texte repris dans l’ouvrage De smalle mens, 1934).

(3) À l’époque, Is. Querido venait de publier en néerlandais son premier recueil sous le nom de Theo Reeder.

(4) À l’instar de Georges Rageot, De Rosa excellait semble-t-il dans l’art oratoire (et dans celui de présider en même temps plusieurs organismes) puisqu’il donnera également de nombreuses conférences aux Pays-Bas, sur des thèmes aussi divers que l’incinération, Jean Jaurès, la poésie française populaire et le cabaret, ou encore, à Amsterdam, le 26 janvier 1930 et le 19 janvier 1932, sur « La littérature de guerre », en septembre 1932 et le 29 octobre 1939 sur la vie et l’œuvre d’Is. Querido…

Ch. Snabilié, par R. Boudier

(5) Un autre roman parisien a paru à l’époque chez Querido, tout aussi oublié, dont l’action se déroule dans les milieux artistiques : Leven, de Miek Janssen (1890-1953), modèle et maîtresse de Jan Toorop. Le Paris de la fin de siècle est au cœur d’autres œuvres néerlandaises. Un certain Bulée – en réalité le journaliste Charles Snabilié (1856-1927) –, a laissé un roman dont les personnages évoluent eux aussi dans les cercles littéraires et picturaux de Paris (un certain Gaston Proust, des figures qui ne sont pas sans rappeler Catulle Mendès, Rachilde, Kees van Dongen, Saint-Georges de Bouhélier, Fernand Xau, Jules Julazot….) : Jean Lefort (1900, avec un dessin de Van Dongen sur la couverture). En 1893, l’homme de lettres Frits Lapidoth avait donné Goëtia qui met en scène des habitués des cénacles occultistes, en premier lieu Sâr Péladan. De son côté, Louis Couperus nous entraîne, à travers son œuvre autobiographique Metamorfoze, dans quelques salons mondains de la capitale ; le critique Th. de Wyzewa a servi de modèle pour l’un de ses protagonistes. Mentionnons encore De Droomers (Les Rêveurs, 1900) de Maurits Wagenvoort, qui dépeint les milieux anarchistes.

(5) Un autre roman parisien a paru à l’époque chez Querido, tout aussi oublié, dont l’action se déroule dans les milieux artistiques : Leven, de Miek Janssen (1890-1953), modèle et maîtresse de Jan Toorop. Le Paris de la fin de siècle est au cœur d’autres œuvres néerlandaises. Un certain Bulée – en réalité le journaliste Charles Snabilié (1856-1927) –, a laissé un roman dont les personnages évoluent eux aussi dans les cercles littéraires et picturaux de Paris (un certain Gaston Proust, des figures qui ne sont pas sans rappeler Catulle Mendès, Rachilde, Kees van Dongen, Saint-Georges de Bouhélier, Fernand Xau, Jules Julazot….) : Jean Lefort (1900, avec un dessin de Van Dongen sur la couverture). En 1893, l’homme de lettres Frits Lapidoth avait donné Goëtia qui met en scène des habitués des cénacles occultistes, en premier lieu Sâr Péladan. De son côté, Louis Couperus nous entraîne, à travers son œuvre autobiographique Metamorfoze, dans quelques salons mondains de la capitale ; le critique Th. de Wyzewa a servi de modèle pour l’un de ses protagonistes. Mentionnons encore De Droomers (Les Rêveurs, 1900) de Maurits Wagenvoort, qui dépeint les milieux anarchistes.

(6) Voir aussi du même auteur : « Van vertalingen en vertalers II », De Nieuwe Stem, 1918-1919, I, p. 167-173 et « De hel van Barbusse en de Hollandse zedelijkheid », De Nieuwe Stem, 1918-1919, II, p. 183-201.

Les 60 ans d’Andries de Rosa. Ouvrier et artiste.

Ami de Jaurès et de Barbusse, Het Volk, 4 avril 1929

À la soutane, notre homme a en effet substitué le tablier maçonnique, devenant quelques décennies plus tard membre du Conseil Fédéral de la Grande Loge de France. À ses écrits édifiants – Les Dévouées. Paule Sainte-Reine (roman, 1887) et Douze heures avec Bernadette (1887) –, il a fait se succéder des critiques virulentes du clergé comme Les Crimes des Couvents : l’Exploitation des Orphelins (1899) et Le chanoine Moïse (roman, 1902). Mais il n’a pas manqué non plus de brosser, avec le roman à clef Le Maître du Peuple (1905), une féroce satire des parlementaires de son temps et « du socialisme des Petits profits ». Homme bien installé, B. Guinaudeau a dirigé la Caisse générale de retraites de la presse française à compter de sa fondation fin 1927 et été fait chevalier de la Légion d

À la soutane, notre homme a en effet substitué le tablier maçonnique, devenant quelques décennies plus tard membre du Conseil Fédéral de la Grande Loge de France. À ses écrits édifiants – Les Dévouées. Paule Sainte-Reine (roman, 1887) et Douze heures avec Bernadette (1887) –, il a fait se succéder des critiques virulentes du clergé comme Les Crimes des Couvents : l’Exploitation des Orphelins (1899) et Le chanoine Moïse (roman, 1902). Mais il n’a pas manqué non plus de brosser, avec le roman à clef Le Maître du Peuple (1905), une féroce satire des parlementaires de son temps et « du socialisme des Petits profits ». Homme bien installé, B. Guinaudeau a dirigé la Caisse générale de retraites de la presse française à compter de sa fondation fin 1927 et été fait chevalier de la Légion d

Vous voyez la tête d’un rédacteur ou d’un abonné des Débats, à la lecture de tels blasphèmes. Aussi, Multatuli n’a pas à demander son reste ; on l’exécute comme il le mérite.

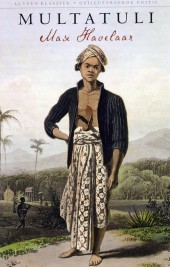

Vous voyez la tête d’un rédacteur ou d’un abonné des Débats, à la lecture de tels blasphèmes. Aussi, Multatuli n’a pas à demander son reste ; on l’exécute comme il le mérite. Son premier livre, Max Havelaar, déchaîna contre lui une tempête d’injures et de haines. L’hypocrisie des marchands hollandais, « invoquant Dieu quand même et toujours, implorant son intervention dans toutes leurs entreprises commerciales et dans leurs sales petites combinaisons poli- tiques », y est dévoilée et mise à nu, dans toute sa vilenie. Deux personnages de ce roman sont des types impérissables, le marchand Droogstoppel et le pasteur Wawelaar. Droogstoppel est un excellent homme, qui aime Dieu et ses ministres. Il a beaucoup de reconnaissance pour les missionnaires, parce que, dit-il, « ils apprennent aux païens habitant les Indes à connaître le seul Dieu véritable et véridique qui est le Dieu de la Hollande, et grâce à cette initiation – facilitée par la pieuse armée occupant les colonies – ces malheureux, rejetant leurs idoles, achètent la miséricorde divine, en travaillant et en cultivant du café pour nous. »

Son premier livre, Max Havelaar, déchaîna contre lui une tempête d’injures et de haines. L’hypocrisie des marchands hollandais, « invoquant Dieu quand même et toujours, implorant son intervention dans toutes leurs entreprises commerciales et dans leurs sales petites combinaisons poli- tiques », y est dévoilée et mise à nu, dans toute sa vilenie. Deux personnages de ce roman sont des types impérissables, le marchand Droogstoppel et le pasteur Wawelaar. Droogstoppel est un excellent homme, qui aime Dieu et ses ministres. Il a beaucoup de reconnaissance pour les missionnaires, parce que, dit-il, « ils apprennent aux païens habitant les Indes à connaître le seul Dieu véritable et véridique qui est le Dieu de la Hollande, et grâce à cette initiation – facilitée par la pieuse armée occupant les colonies – ces malheureux, rejetant leurs idoles, achètent la miséricorde divine, en travaillant et en cultivant du café pour nous. » - Non, Kami !

- Non, Kami !  - Dites-moi donc, homme de génie mal-né, combien de Dieux y a-t-il ?

- Dites-moi donc, homme de génie mal-né, combien de Dieux y a-t-il ?

C’est une étrange et captivante figure que celle de ce révolté hollandais, de ce démolisseur de préjugés, de ce fustiger d’hypocrisies et de mensonges, en lutte contre toutes les puissances sociales et tenant tête, seul, à toutes les haines et à toutes les colères. Anatole France le compare à Voltaire et à nos philosophes du dix-huitième siècle. Il y a, certes, de nombreux points de ressemblance. Mais Multatuli était plus isolé, plus faible devant la masse compacte des hostilités et des résistances ; il lui fallait donc plus de courage. Il paraît plus âpre, aussi, plus froidement résolu. Son ironie joviale et corrosive trahit une conviction plus profonde ; sa phrase a, beaucoup plus que celle de Voltaire et des autres – sauf peut-être celle de Diderot, par moments –, l’accent de la sincérité, le vrai son de la conscience indignée.

C’est une étrange et captivante figure que celle de ce révolté hollandais, de ce démolisseur de préjugés, de ce fustiger d’hypocrisies et de mensonges, en lutte contre toutes les puissances sociales et tenant tête, seul, à toutes les haines et à toutes les colères. Anatole France le compare à Voltaire et à nos philosophes du dix-huitième siècle. Il y a, certes, de nombreux points de ressemblance. Mais Multatuli était plus isolé, plus faible devant la masse compacte des hostilités et des résistances ; il lui fallait donc plus de courage. Il paraît plus âpre, aussi, plus froidement résolu. Son ironie joviale et corrosive trahit une conviction plus profonde ; sa phrase a, beaucoup plus que celle de Voltaire et des autres – sauf peut-être celle de Diderot, par moments –, l’accent de la sincérité, le vrai son de la conscience indignée. Son premier livre fut un roman. Max Havelaar, dans lequel il racontait ce qu’il avait vu à Java. On fit tout ce qui fut possible pour l’étouffer. Multatuli avait contre lui son propre éditeur, qui ne désirait qu’une chose : ne pas vendre l’œuvre scandaleuse et sacrilège. Mais, Max Havelaar finit tout de même par arriver au public. L’auteur y disait : « Moi, Multatuli, qui ai beaucoup souffert, je prends la plume. Et je ne demande pas d’indulgence pour la forme de mon livre. Cette forme m’a paru indiquée pour atteindre mon but.

Son premier livre fut un roman. Max Havelaar, dans lequel il racontait ce qu’il avait vu à Java. On fit tout ce qui fut possible pour l’étouffer. Multatuli avait contre lui son propre éditeur, qui ne désirait qu’une chose : ne pas vendre l’œuvre scandaleuse et sacrilège. Mais, Max Havelaar finit tout de même par arriver au public. L’auteur y disait : « Moi, Multatuli, qui ai beaucoup souffert, je prends la plume. Et je ne demande pas d’indulgence pour la forme de mon livre. Cette forme m’a paru indiquée pour atteindre mon but.

Qui êtes-vous, ma bonne femme ?

Qui êtes-vous, ma bonne femme ?

En plein premier conflit mondial, un chroniqueur anonyme du Journal des débats politiques et littéraires se penche sur deux auteurs qui, dans la presse de pays neutres, condamnent sans détour les agissements des Allemands : l’écrivain suisse Benjamin Vallotton (1877-1962) et le publiciste d’origine hollandaise Alexandre Cohen (1864-1961). L’un et l’autre se sont rendus à plusieurs reprises sur les lieux dévastés par les armées de l’Empereur Guillaume II. Après avoir cité quelques propos sans ambiguïté du premier sur les déprédations allemandes, le journaliste transcrit des phrases furibondes du second, qui ne relèvent en rien du compte rendu nuancé.