À l’occasion de la parution le 8 octobre prochain d’Un homme par ouï-dire (Les Allusifs), court roman de Willem Jan Otten, flandres-hollande accueille une étude de Pierre Monastier portant sur les œuvres traduites en français de cet écrivain majeur des Pays-Bas. Le texte (PDF) peut être librement repris, sans autorisation préalable, sous condition de la mention de son auteur.

Une lecture de l’œuvre de Willem Jan Otten

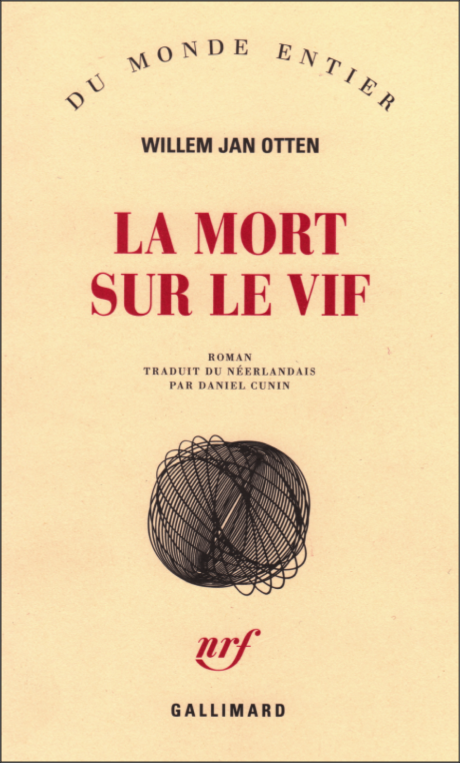

1. La Source

Novembre 2013. Le ciel était bas sur la Belgique lorsque je lus pour la première fois un roman de Willem Jan Otten : La mort sur le vif. Mais le ciel est souvent bas dans ces contrées septentrionales ; une vaste étendue de brume monotone et incolore recouvre, dès les débuts de l’automne, à quelques centimètres de nos têtes, la moindre parcelle d’une voûte devenuechape accablante. Il n’est pas d’échappatoire lumineuse, la torpeur nous engloutit. Alors nous courons aux occupations, pour tromper l’ennui. Nous lisons, pour nous tromper nous-mêmes. En vain.

Août 2014. Un homme par ouï-dire s’apprête à paraître en France, première œuvre en prose de l’auteur néerlandais, publiée en 1984 dans la langue originale, bonne seconde en français. Je suis à Paris lorsque je tourne les pages de ce bref roman ; une courte existence à mes yeux, le temps d’une soirée au milieu du mois, de la première à la dernière ligne. Le climat demeure imperturbable. Froid. Blancheur indifférente. Même langueur. Nous sommes pourtant en été. À croire que le temps se froisse pour nous offrir un sépulcre blanchi et vitreux. La mort rôde, saisit dans l’instant, nous entraînant dans son flux d’émotions et de souvenirs, ceux de Gérard Legrand, bon musicien, amant insignifiant, père absent, presque inexistant s’il n’avait creusé un sillon de blessures au cours de sa furtive traversée terrestre.

Parcourir l’œuvre littéraire de Willem Jan Otten, du moins les deux seuls romans (sur cinq certes, mais le reste de sa production – volumes d’essais, recueils de poésie, pièces de théâtre – est encore inédit) traduits pour le moment en français, auxquels il faut ajouter la « Chronique d’un fils devenu père » parue dans la revue Deshima, c’est intégrer cette dimension essentielle du temps qui sert de cadre au récit. Non. Soyons précis. Le temps « ottenien » n’est pas l’écrin de la possibilité romanesque ; c’est l’existence même, tel le Dasein de Martin Heidegger, qui est intrinsèquement temporelle. Le temps jaillit, non d’abord parce qu’il est invoqué dans la logorrhée d’une toile ou de Gérard Legrand, mais parce que l’existence de ces protagonistes perce par la convocation d’un autre, de proches, sous la forme d’un désir, d’un souvenir, d’un projet, d’une déception.

*

* *

2. Au seuil de la vie

L’existence posthume de Gérard Legrand ne tient qu’à un calendrier relégué aux toilettes, un simple trait de crayon qui rappelle qu’il fut jadis vivant, une petite croix qui confirme définitivement sa mort, quelques années auparavant ; le récit se condense en quelques jours vaporeux, composés de souvenirs imprécis et souvent inavoués, entre le 1er juin et le samedi qui suit le 5 du même mois, jour anniversaire de la naissance et de la mort de cet homme méconnu. La mort et la naissance elles-mêmes ne sont séparées que par une pliure sèche : un rien les referme, l’une sur l’autre ; un simple coup de vent les fait s’embrasser, l’une et l’autre ; le moindre souvenir les associe, l’une avec l’autre. Étreinte de l’oubli. Irruption du néant.

La mémoire du passé, la perception du présent et l’attente du proche avenir se conjuguent, en une perspective toute augustinienne, dans les monologues de ces romans écrits à la première personne, le « je » d’un « être-présent » précaire, le « moi » d’une existence incertaine parce que dépendante des multiples « tu », « il » et « elle » qui lui font face.

La toile de La mort sur le vif n’existe pas, si ce n’est enpuissance : elle n’est qu’un Lin Extra-Fin Enduction Universelle 4 Couches de 200x120 cm ; si elle ressent la simple caresse ou « le soleil éclabousser [s]a blancheur de craie », elle n’a pas encore d’existence en acte. Elle est matière sans forme, contenant « monumentalement démesuré » sans contenu. Elle se reconnaît distincte de ces éphémères compagnes, les 90x70cm, à la destinée irrévocablement tracée ; elle se sait différente du miroir qui ne trouve d’être que dans ce(lui) qui lui fait face. Sa connaissance apophatique la conduit au vertige de l’ignorance sur son être propre. Seul le peintre Félix Vincent, « Créateur », peut la faire advenir à son être véritable, un « machin » de l’artiste, jusqu’à lui offrir inconsciemment la possibilité d’un « moi » qui ne dépende plus de sa seule matière – métempsycose inattendue –, sans que nous sachions si ce dernier est lié à celui qu’elle représente ou au désir plus profond qui l’a mise au monde.

Feu Gérard Legrand revit pour autant qu’il est appelé par le souvenir d’un de ses proches. Auguste Comte avait rêvé un tel mode d’éternité, sans Dieu et perpétué de proche en proche, parodiant la réalité d’une impérissable vie affirmée par un catholicisme dont il espérait, sous les coups de sa pensée, l’anéantissement définitif. Mais le rêve est un cauchemar : cet idéalisme surnaturel s’effondre devant l’ambiante médiocrité de nos pensées à l’égard de nos morts, y compris les bien-aimés, pour autant que nous y pensons encore.

Feu Gérard Legrand revit pour autant qu’il est appelé par le souvenir d’un de ses proches. Auguste Comte avait rêvé un tel mode d’éternité, sans Dieu et perpétué de proche en proche, parodiant la réalité d’une impérissable vie affirmée par un catholicisme dont il espérait, sous les coups de sa pensée, l’anéantissement définitif. Mais le rêve est un cauchemar : cet idéalisme surnaturel s’effondre devant l’ambiante médiocrité de nos pensées à l’égard de nos morts, y compris les bien-aimés, pour autant que nous y pensons encore.

Le temps s’assimile à la finitude de l’homme dans ce qu’elle a de plus angoissant, d’irrévocable. Il est le couperet ultime, qui appelle une stérile tentative d’immortalité, tant pour la toile, qui renaît de ses cendres, que la déchirure n’affecte pas ou si peu, « dépositaire d’une mémoire qui n’était pas la [s]ienne », que pour Gérard Legrand qui jaillit dans des souvenirs fragmentés, parfois grotesques, souvent médiocres, selon la vision positiviste poussée à son suprême degré d’ironie. Legrand se trouve devant un miroir déformant jusqu’à l’absurde, meurtre bien plus grave que son fracassant rendez-vous avec un camion ; lui qui avait tenté de se libérer de la fusion de son mariage avec Olga en fuyant avec Belle se retrouve prisonnier du ridicule des représentations que ceux qui l’ont entouré gardent de lui.

Le musicien avait célébré le temps. Face à Fiorine, ancienne élève devenue belle-fille, qui affirme l’importance du son en cherchant dans son jeu à retourner musicalement dans le passé, au temps du grand Bach et même avant, Legrand insiste sur l’actualisation des compositeurs d’antan, en leur faisant goûter l’évolution de la musique jusqu’à son siècle, jusqu’à la minute où il s’assoit devant le clavier offert à ses mains et à son inspiration : la musique appartient au temps.

« Le temps, étirer le temps, cela a été ma grande passion. Non en dévot de la mesure, mais en fervent d’un dosage subtil des respirations, qui allait jusqu’à considérer la première note d’un morceau comme la fin d’un silence, le silence toujours présent ou qui devrait toujours l’être, et dans lequel l’œuvre ne cesse de disparaître. […] L’origine de la musique réside dans le temps et non dans le son, puisque le temps est structure et non une corde en boyau enduite de graisse d’oie. […] Point d’histoire, mais du présent, mais une membrane, mais du temps perçu en tant que tel, autrement dit une victoire sur celui-ci. »

Il en est désormais la victime ; il est lui-même actualisé, selon la subjectivité étriquée de son ex-femme, de ses enfants, de quelques inconnus, à défaut de celle de son amante, si légère, si inconséquente, terriblement superficielle.

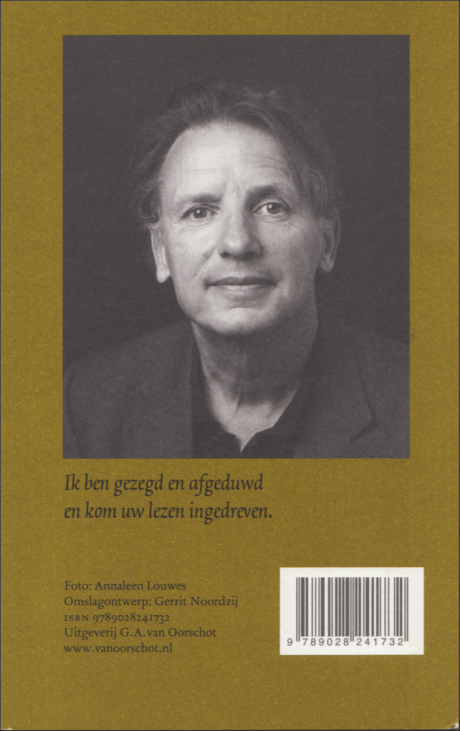

Willem Jan Otten, Gerichte gedichten, G.A. van Oorschot, 2011

(recueil de poèmes, 4ème de couverture)

*

* *

3. Les Fraises sauvages

« Ma conscience posthume a sans conteste pris forme, selon une logique tout aussi mystérieuse que celle de notre conscience au cours de notre vie – une lente accumulation de souvenirs dont personne ne se souviendra, de souvenirs de souvenirs, et de souvenirs qui s’étiolent, se dissolvent, s’aplanissent. À cette différence près que tous proviennent de la mémoire d’autres personnes : j’existe par la grâce de traces que j’ai laissées de mon vivant. La sensation de liberté qui rend la vie un tant soit peu supportable […], cette sensation fait défaut. La liberté et même l’illusion de la liberté – auxquelles la mort, plus encore une mort comme la mienne, met fin. »

Exister « par la grâce de traces »… Mais est-ce véritablement une « grâce » que de vivre sous la forme d’un « dos aux épaules pendantes », d’un « dos à vélo », sous celle de « narines », d’un éternuement, d’un « spectre », voire d’une « simple sensation, celle que procure du sable humide dans la paume d’une main » ? La propre mère du défunt ne se représente plus ce dernier que sous le prénom du père, mort depuis très longtemps.

Les rares souvenirs bâtissent une ruine de désillusions ; Legrand est l’architecte de sa seconde mort. Son identité s’estompe inexorablement ; il est un chancre qui nécrose la mémoire des êtres côtoyés, mal chéris, incapables de souffrir plus longtemps ce qu’il fut réellement. Tous ? Non. Il est encoreBelle qui ne souffre pas, Belle la désirée, la tant aimée, pour qui il a tout quitté, retrouvant sa libido, sa liberté et sa créativité, Belle qu’il célèbre comme sa muse tout au long du récit, Belle l’amante d’un semestre devenue la compagne de plusieurs années, Belle la désinvolte, à la mémoire en forme de passoire, Belle qui ne souffre pas, non, qui ne ressent aucune douleur, non, pas même un déchirement, non, car Belle l’a oublié.

« Les pensées qu’elle me consacre sont plus ténues que ne pourraient le laisser croire les années que nous avons passées ensemble. Je me demande si elle m’a jamais regardé. Dans son esprit, je me trouve le plus souvent, telle l’étoile visible dès lors qu’on regarde à côté d’elle, à l’écart d’une pensée principale sur laquelle je jette tout juste une vague lueur […] me voilà congédié d’un brusque mouvement de la tête, comme si j’étais ses longs cheveux qu’elle rejette sur ses omoplates avant de se mettre à jouer. »

Point de seconde mort, pour n’avoir jamais eu de seconde vie : il n’a été aux yeux amusés de sa belle qu’un « homme à la courte stature ».

Dans « Chronique d’un fils qui devient père », texte essentiellement autobiographique, Willem Jan Otten fait l’expérience intérieure du drame de sa propre disparition, jusqu’au souvenir, en contemplant son fils dans le berceau.

« Se glisser la nuit dans sa chambre. Sa respiration. L’art de fermer sa porte sans que la clenche fasse de bruit. L’évidence de tout cela. Si je disparaissais aujourd’hui, je ne serais pas même un souvenir. Bientôt viendra le temps où je serai, quand bien même il ne me verra pas. »

Gérard Legrand a été. Sa vie posthume ne tient qu’à des « souvenirs élimés », « effilochures d’un tapis disparu ». Il est tout au mieux évoqué pour permettre à l’aîné de justifier sa future liaison extra-conjugale, ou à la vue d’un tableau représentant un jeune garçon qui n’est pas lui, mais son père, toile qui a vieilli, dont les couleurs ont terni, comme sa propre présence dans le cœur de ceux à qui il aurait dû être cher. Il n’est plus qu’un souvenir sans expérience commune, sans connaissance précise, sans mémoire vive.

« Je me suis abandonné à eux, en leur laissant pour de bon le soin de faire de moi le souvenir que je suis dorénavant. Je suis le seul à me rappeler cela – je suis le seul à me connaître. »

Justification d’un homme « incapable de s’envisager en tant que souvenir ».

Miroir sans tain pour voyeur désormais impuissant.

Tache sans consistance.

Willem Jan Otten, De letterpiloot, G.A. van Oorschot, 1994

(recueil d’essais, de récits et de chroniques)

*

* *

4. À travers le miroir

« Tout cristal nous guette. Si entre les quatre

Murs d’une chambre se trouve un miroir,

Je ne suis plus seul. Un autre est là, le reflet

Que dispose dans l’aube un théâtre secret. »

(J. L. Borges, Poème des dons)

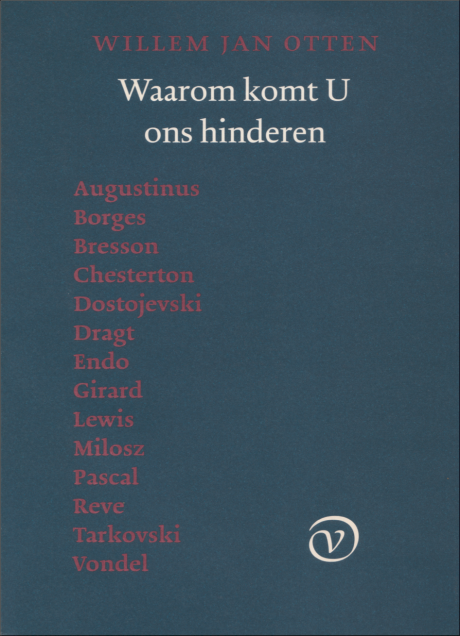

La présence de l’autre, brutalement révélée par le miroir, ouvre à un « théâtre secret » dont il n’est pas toujours facile de comprendre l’exacte portée, tant elle relève – du moins chez Jorge Luis Borges – de l’angoisse obsessionnelle, par cette frontière ténue entre représentation de soi, dédoublement de la personne, apparition d’un tiers… Nous retrouvons cette ambiguïté dans les deux romans de Willem Jan Otten, traitée sans doute avec moins de génie que par l’écrivain argentin, mais déployée dans une narration riche de sens. Il est un lien de filiation entre les deux écrivains : Borges est l’un des quatorze artistes (écrivains et cinéastes) à qui Willem Jan Otten rend hommage dans le recueil d’essais Waarom komt U ons hinderen (2006).

Notre auteur use de l’objet-miroir, dans la longue tradition des contes, du miroir magique de Blanche-Neige au miroir du Riséd (anacyclique de « désir ») de Harry Potter, pour capturer un instant de vérité, la jouissance catégorique, l’essence de certains de ses personnages, des femmes toujours, des amantes toujours, Minke pendant l’acte sexuel avec Félix Vincent, Belle lorsqu’elle fait ses gammes après avoir couché avec Gérard Legrand qui se comprend alors comme accessoire, telle la mèche de cheveux rabattue en arrière et qui n’interfère plus, docile, avec la vitalité de la jeune artiste.

« J’aimerais bien le consoler, lui dire qu’il convient de chercher dans le haut miroir, et non en moi, la réponse à l’énigme que constitue l’inaccessible Belle. »

Miroir-objet, miroir sans mouvement, préfiguration évidente, un brin convenue, de l’avènement à soi-même.

La toile fait l’expérience d’un changement profond de soi, sous les coups de pinceaux de l’artiste : le lin immaculé a été recouvert de couleurs, principalement du vert et du noir ; l’altération des accidents semble affecter jusqu’à sa substance ; la perte de la virginité reflète les scènes d’amour du peintre avec sa femme et sa maîtresse.

Toile est devenue Peinture.

« Comment une créature telle que moi peut-elle parvenir à se voir ? Me connaître moi-même, cela m’échappait tout autant que l’âme d’un nouveau-né échappe à ce dernier ; par moments, je prenais conscience qu’il me fallait aller jusqu’à me demander si je ou un truc de ce genre existait vraiment. Je ou moi. Ce il, ce elle, ou quel que soit le nom qu’on lui donne. Ce que peut voir en un seul regard fulgurant tout autre que nous. Notre visage. »

Le questionnement existentiel de ce protagoniste original est peu à peu circonscrit par le romancier à cette dissociation – éclairante mais très vite asséchante – du « je » et du « moi » qu’affectionne tant la psychanalyse. Telle est une des limites que nous percevons dans les romans de Willem Jan Otten ; l’écrivain néerlandais tend à réduire ses personnages à des attitudes finalement déchiffrables, au tout psychologique, justifiant le moindre de leurs faits et gestes. Il semble parfois obéir à cette tentation du roman contemporain de vouloir tout expliquer par la psychologie ; Gérard Legrand fait d’ailleurs écho à la démarche du romancier même, en reprochant à ses proches de ne pas l’avoir compris – « Pourquoi ne parles-tu jamais de ce qui te concerne ?,demande-t-il à son ex-femme. Pourquoi toujours parler à ma place ? » – tout en posant des jugements lapidaires sur les autres, qui relèvent de l’omniscience. La narration enferme les êtres dans des perceptions qui ne leur laissent guère d’espace de liberté. Tout semble dit sur eux ; les silences qui demeurent ne sont qu’accessoires, presque superficiels, comme contraires à la musicalité revendiquée. Le romancier n’est cependant pas tout à fait dupe : plus Legrand enferme les autres dans son prisme étriqué, plus il développe une ironie sous-jacente envers lui-même et sa présente situation. Il est toutefois une issue douloureuse et féconde, un abîme proprement ottenien : l’engendrement ; nous y reviendrons.

L’angoisse de la toile est ainsi celle du bébé qui relève du fameux stade du miroir décrit par Jacques Lacan. Le « je » advient à la conscience par la découverte du « moi » : le sujet émerge en cette expérience psychanalytique fondatrice. Dans un premier temps, elle ne s’est pas reconnue devant ce nouveau venu dans l’atelier, et il aura fallu que Minke, l’amante indiscrète, évoque le miroir pour que la toile découvre que le « nu couché grandeur nature » n’est autre qu’elle-même, distinct d’elle-même. Regard insoutenable sur l’autre qui est soi, « ce qui se passe là n’est pas destiné à être vu par des yeux humains, nous ne sommes pas faits pour voir ce que nous sommes », miroir de l’exactitude, d’un face à face à l’angle de vue limité, un insupportable à-l’envers qui culbute toute perception. Ainsi Félix Vincent.

L’angoisse de la toile est ainsi celle du bébé qui relève du fameux stade du miroir décrit par Jacques Lacan. Le « je » advient à la conscience par la découverte du « moi » : le sujet émerge en cette expérience psychanalytique fondatrice. Dans un premier temps, elle ne s’est pas reconnue devant ce nouveau venu dans l’atelier, et il aura fallu que Minke, l’amante indiscrète, évoque le miroir pour que la toile découvre que le « nu couché grandeur nature » n’est autre qu’elle-même, distinct d’elle-même. Regard insoutenable sur l’autre qui est soi, « ce qui se passe là n’est pas destiné à être vu par des yeux humains, nous ne sommes pas faits pour voir ce que nous sommes », miroir de l’exactitude, d’un face à face à l’angle de vue limité, un insupportable à-l’envers qui culbute toute perception. Ainsi Félix Vincent.

« Il refuse de se regarder comme il regarde les gens qui posent pour lui, me suis-je dit plus tard, il craint son propre regard. »

C’est pourquoi nous quémandons, consciemment ou non, le regard extérieur, miroir déformant d’un autre qui n’est pas « nous », regard qui interpelle pour nous faire naître à nous-même. Désir enfin du regard de Dieu, Créateur, pour saisir un peu de cette existence propre qui nous déborde de toutes parts, dans l’irruption de l’instant initial – la toile –, dans l’extinction de l’ultime exhalaison charnelle – Gérard Legrand.

« … je savais que c’était donc là mon regard, que créateuravait tenu à me capturer de la sorte : encore ignorant de ce que je voyais. Moi, il m’avait couché dans un giron du satin le plus vert, tout en se figurant des voix d’enfants sur la plage de galets la plus chaude de Crète ; moi, il m’avait rempli avec Tijn, avec le souvenir du regard détourné et du regard qui ne veut pas voir, le souvenir d’une prise de conscience alors qu’on est encore ignorant ; moi, créateur avait souhaité me capturer à l’ultime seconde de notre innocence, celle durant laquelle on lève les yeux, désireux de savoir qui nous sommes aux yeux du monde. »

Gérard Legrand ne croit pas au Créateur, il ne l’envisage pas, contrairement à la toile, pas même dans cette vie précaire par-delà la mort.

« Je me demande comment c’était, la vie posthume avant la mort de Dieu, avant que nous ne nous soyons désignés pour nous accorder à nous-mêmes le pardon. Si j’avais pu croire en un dieu qui juge et dans le caractère sacré de mon amour pour Olga […] aurais-je pu me donner ? »

Du miroir de Legrand en 1984 à celui de la toile en 2004, vingt ans plus tard, il est un fossé, une plongée dans les eaux baptismales à la fin du siècle dernier, dont le romancier est sorti renouvelé : « C'est assez bizarre de se dire qu’on est ‘‘en recherche’’ parce que quelqu’un vous cherche », confie Willem Jan Otten dans un entretien. Recherche de l’autre, recherche du Tout-Autre, recherche de soi par le Tout-Autre. Legrand s’inscrit encore dans le milieu athée et très cultivé de la famille du romancier, cet « humanitarisme » si cher à la Hollande, au point que l’écrivain devenu catholique se verra durement critiqué par l’intelligentsia de son pays en raison de sa foi nouvelle.

Legrand est humanitariste. Durant sa vie terrestre, il n’a eu de retour sur lui-même que celui – absolu – qu’il s’est octroyé ; l’illusion s’écroule par-delà la mort. Ce Narcisse contemporain, amoureux de ses choix et de sa prétendue liberté, découvre que le « moi » n’est pas seul à déterminer qui il est. Il est certes miroir ; il en est d’autres. L’expérience est celle de la toile qui recueille un mort peint sur le vif.

« Le monde était plein de miroirs invisibles qui gardaient en mémoire ce qu’ils avaient reflété.

Je suis un de ces miroirs, me suis-je même dit.

Je garde en moi le double de quelqu’un.

Moi, support. »

Dans Un homme par ouï-dire, Legrand se veut le miroir des pensées et des intentions de ses proches, quand tous les personnages sont en réalité le support de Legrand ; mais un support qui ne reflète aucun corps. Lui, l’interprète tout-puissant, qui donnait corps aux compositeurs passés, se voit narquoisement dépouillé de toute matérialité.

« Ce mot ‘‘corps’’ m’avait frappé, et à présent que je n’en ai plus, j’en discerne toute l’ironie – je me suis employé à rendre tangibles des idées, et à présent que je suis devenu une idée, tout aussi dépourvu de corps que l’inspiration avec laquelle joue l’écrivain dans l’espoir de narrer une histoire riche de sens, à présent j’aspire au moment où quelqu’un va se souvenir de moi comme corps et non comme idée. »

Cruauté finale d’un miroir à jamais fissuré.

Achèvement d’un vide qui n’en finit plus de s’étendre.

Expérience d’un engendrement imminent qui ne se fait pas.

Willem Jan Otten, Eerdere gedichten, G.A. van Oorschot, 2000

volume qui regroupe tous les poèmes publiés

en recueils de 1971 à 1990

*

* *

5. Cris et chuchotements

Legrand.

Présence sans corporéité.

Existence vidée de toute substance.

« Il y a des jours où un étonnement, confinant à la mélancolie, prend le dessus. Personne alors ne m’invoque, un grand calme règne sur le front, mes proches se débattent avec d’autres personnes que moi ; dans mon vacuum sans Dieu, je m’efforce de m’imaginer que, dans les lits qui m’ont connu, si on souffre, on aime aussi, on dort, des corps y désirent – en mon absence, moi qui, au cours de ma vie, me tenais pour un nerf en boule, un épiderme, l’extrémité d’un doigt, une membrane. »

Il s’imaginait enveloppant les êtres qui l’entouraient, indispensable écorce protectrice ; dans son « vacuum sans Dieu », il est irrémédiablement absent de leur vie : « Aujourd’hui, nul ne se débat plus de sa propre initiative contre mon absence. » Absence sans cesse croissante, vide en constante expansion.

Tout était pourtant sous contrôle, dominé, maîtrisé : son influence sur Olga, la mise en place de sa double vie, la visite hebdomadaire à ses enfants, jusque sa relation passionnée avec Belle qui contrefait le don… Mélange des corps dans un désir retenu. Gestion du temps pour un musicien virtuose.

« La seule issue à cet écheveau de reflets, c’est le report, le silence qui ne se prolonge pas trop, la maîtrise du temps. »

Il crut y parvenir de son vivant ; la mort le détrompe. L’apologiste du temps devient victime du silence. Il ne sait ce qui blesse le plus sa fierté : l’oubli progressif ou la déformation des souvenirs dont il est l’objet. Le musicien hésite dans l’interprétation de sa partition, comme le peintre dont le cynisme éclate rageusement à longueur de toiles parfaitement exécutées, mais dépourvues d’âme.

« Créateur murmurait entre ses dents des paroles du genre je peins son masque mais capture son âme ; ce n’était en réalité que des mots creux car le résultat devait le laisser sur sa faim, à en être enragé. Un vide virtuose, voilà ce qu’il avait obtenu, image exacte de ce que le monde de la culture pensait de lui […]

Encore trente comme ça et je suis libre.

Oui, c’est bien ce que je l’entendais fredonner ces jours-là.

Encore trente portraits.

Je comprenais qu’il luttait, il menait un combat pour être libre. »

Un « vide tragique » que l’artiste désabusé ne sait que décliner en nuances ; il fait face à un impératif financier qui le contraint à obéir à la commande, au mépris de ses aspirations profondes. Nécessité économique fait loi artistique. Mais le peintre ne se trouve pas ; il n’advient pas à lui-même ; et la toile reste vierge.

Si encore le vide pouvait se laisser circonscrire intellectuellement, se laisser appréhender artistiquement…

Il n’en est rien.

« Le vide, disait créateur, le vaste vide froid de cette surface gelée – il est impossible de le peindre. »

Le vide n’a pas de corps.

La toile attend de prendre chair ; Legrand a définitivement perdu sa matérialité.

Décomposition systématique d’une réalité qui n’a peut-être jamais existé.

Un objet a parfois plus de corporéité qu’un être n’en a jamais eu : « Aujourd’hui, dit Lidewij, ce verre est bien plus la bouche de maman qu’à l’époque où sa bouche existait encore. »

Vide.

Le vide est le drame dans lequel s’enferrent Félix Vincent et Gérard Legrand, cette part obscure apparentée à la mort, mort artistique et mort par-delà la mort. Willem Jan Otten donne une existence propre à ce vide, dans la lignée de Blaise Pascal qu’il affectionne particulièrement, en le plaçant en balance avec la vie, sans que nous sachions pour le moment en quoi celle-ci consiste : « Ne pas peindre sur le vif, c’est peindre sur le néant. » – La mort sur le vif… expression antithétique, énigme vertigineuse que le peintre s’efforce de résoudre en se proposant de donner vie à ce qui n’est plus, à ce qui n’est pas encore.

Le vide est le drame dans lequel s’enferrent Félix Vincent et Gérard Legrand, cette part obscure apparentée à la mort, mort artistique et mort par-delà la mort. Willem Jan Otten donne une existence propre à ce vide, dans la lignée de Blaise Pascal qu’il affectionne particulièrement, en le plaçant en balance avec la vie, sans que nous sachions pour le moment en quoi celle-ci consiste : « Ne pas peindre sur le vif, c’est peindre sur le néant. » – La mort sur le vif… expression antithétique, énigme vertigineuse que le peintre s’efforce de résoudre en se proposant de donner vie à ce qui n’est plus, à ce qui n’est pas encore.

Les discours du commanditaire, l’ambigu Valéry Specht, font revivre celui qui est mort, ce fils, Singer, au prénom si troublant pour le lecteur francophone. Car il s’agit bien de singer le néant, en le recouvrant de nudité pour offrir une chimérique présence, indispensable à l’artiste : le nu masque le vide et produit un regard en retour pour le peintre. L’acte créatif devient combat contre le vide qui habite l’artiste, pour que ce dernier soit enfin soi, pour que la toile soit enfin peinture, pour que Singer retrouve enfin son souffle vital – triple enfantement.

« Il était tout regard, non seulement par rapport à ce qu’il faisait, mais aussi et surtout par rapport au néant, je ne trouve pas de meilleur mot, j’estimais qu’il fixait très souvent le néant, d’un regard vide, pour ne pas dire mort… »

Le vide s’estompe, il est comme suspendu définitivement : Créateur s’est donné l’être, il a triomphé de la mort, il est maître de la vie. Mais il suffit d’une parole, dans la trompeuse sueur des chairs mêlées, d’une lettre, au lendemain d’un orgasme avorté, pour que le vide réapparaisse, victorieux.

« Quand il eut terminé la lecture de la lettre, il resta de longues minutes à fixer le vide devant lui, le vide, c’est-à-dire plus ou moins le papier ploc. Sans rien voir, sans faire le moindre mouvement, à croire qu’il s’était même arrêté de respirer. »

Vide primordial que créateur a essayé de combler, comme Gérard Legrand, pour faire reculer sa propre mort : « Être disparus, ils en sont incapables », constate la toile, « incapables » d’envisager leur disparition. Willem Jan Otten, avant de croire dans la vie béatifique en Dieu, avait tragiquement envisagé – nous l’avons déjà souligné – la possibilité positiviste d’une existence posthume par l’acte du souvenir, sans illusion. La survie de Legrand dans les mémoires varie selon le degré de peine ou de colère éprouvée, jamais selon l’amour. Son accident mortel achève le processus : « j’étais bien plus la mort et l’effroi qu’inspire notre finitude, que Legrand », reconnaît-il. Le repas qui commémore sa disparition souligne l’ambiguïté de sa place dans la famille, lui si présent dans les non-dits, si absent des consciences.

« Je fais office de sous-titres, le sujet que l’on n’aborde pas […] Dans toutes ces têtes, je suis apparu un jour pour la première fois, y compris dans celle de Klara qui ne me connaît que par ouï-dire. »

Si Klara est la seule à n’avoir jamais rencontré Gérard, son beau-père, la méconnaissance de l’homme qu’il fut est générale, comme en témoigne l’intitulé du roman, Un homme par ouï-dire, traduction fidèle du titre original néerlandais, soit que ce dernier épouse la vision du narrateur qui affirme être le seul à se connaître, soit que le vide laissé par sa fuite avec Belle en fait un inconnu pour ceux dont il avait la responsabilité, soit que Legrand s’est révélé incapable jusqu’au bout de se donner à un autre : « Je ne sais pas qui est l’homme qui me manque », exprime Franck, son fils cadet ; à moins que ce ne soit un constat de Willem Jan Otten sur l’impossibilité fondamentale de toute connaissance sur l’homme.

Le vide auquel se confronte Félix Vincent dans La mort sur le vif n’est pas le même que celui qui pénètre chaque relation dans la famille du pianiste. Le père d’Olga « demeure un homme par ouï-dire, un vide, que personne, pas même moi [le narrateur], n’est parvenu à combler » ; Gérard Legrand lui-même s’est tourné vers Olga parce qu’elle « représentait l’atténuation d’un vide, l’évacuation d’une époque », vide en partie provoqué par la mort prématurée de son propre père. Et puis il y a cette dernière disparition, celle du narrateur, père fuyant, père absent, père définitivement mort.

« Je sais ce qu’est l’immobilité d’un père mort, la boîte noire qu’il devient dans la tête de son fils, l’arche vide qu’il faut à ce dernier coltiner encore et toujours. Depuis, je suis devenu moi-même un tel vide monolithique dans la tête de mes fils. »

La destruction provoquée par le départ puis la mort de Gérard Legrand trouve écho dans la famille : Franck et sa peur, Klara et son combat pour donner la vie, Johannes et sa probable infidélité, Olga et sa culpabilité compensatoire…

« Il lui a demandé si je laissais quelqu’un. ‘‘Personne. Personne en réalité. Il était seul.’’ »

Il n’est pas de père dans ce court roman ; le vide l’a emporté. Félix Vincent avait peint sur le vif : Singer est mort il y a longtemps ; pire, comme dans le rêve de Lidewij, la femme du portraitiste, « depuis le début, il était mort ». Félix s’est menti. Suit l’inéluctable destruction… et la véritable paternité. Voici le dénouement.

Willem Jan Otten, Waarom komt U ons hinderen, G.A. van Oorschot, 2006 (éd. 2010) (recueil d’essais sur saint Augustin, Jorge Louis Borges, Robert Bresson, G.K. Chesterton, F. Dostoïevski, Tonke Dragt, Shūsaku Endo, René Girard, C.S. Lewis, Czesław Miłosz, Blaise Pascal, Gerard Reve, Andreï Tarkovski, Joost van den Vondel)

*

* *

6. Vers la joie

1983-1984

Il n’est pas de thématique plus déployée dans l’œuvre de Willem Jan Otten, du moins dans les rares écrits traduits en français, que celle de la paternité douloureuse, espérée, impossible, toujours dramatique parce que vécue jusque dans l’abandon : Gérard Legrand quitte Olga et ses deux enfants pour Belle ; Félix Vincent profite que Lidewij soit à la maternité pour s’offrir un fiasco nocturne avec Minke. Si le sujet pourrait sembler éculé tant il a suscité d’écrits au fil des siècles, de Sophocle à Wajdi Mouawad, il trouve dans l’œuvre de l’écrivain néerlandais une force particulière, une résonance perpétuellement en mouvement. Le drame de la paternité se joue différemment d’un livre à l’autre, à mesure que l’auteur en fait personnellement l’expérience.

Car nul besoin de procéder à l’évidente psychanalyse de l’auteur. Dans sa « Chronique d’un fils qui devient père », il raconte le drame vécu en 1958 par sa mère, son frère et lui, alors âgé de six ans. Incarnant un milieu cultivé athée et musiciens aguerris, Marijke Ferguson et Kees Otten formaient un couple apparemment uni, jusqu’à ce que, la famille étant partie camper, lui s’empare de nuit d’un vélo et disparaisse, pour une autre femme, de leur vie quotidienne. Cette femme est-elle une étudiante de son père, comme la Belle de Gérard Legrand ? Qu’importe. L’histoire réelle rencontre la fiction dans ce premier roman de Willem Jan Otten, écrit près de vingt-cinq ans après le drame, publié en langue française cette année.

Un an avant la publication d’Un homme par ouï-dire, en 1984, Willem Jan Otten avait fait paraître une pièce de théâtre – non traduite en notre langue – intitulée Een sneeuw (« Une neige »), qui est aujourd’hui encore l’une des plus jouées aux Pays-Bas. Au cœur de ce drame, une famille s’apprête à célébrer l’anniversaire – probablement le dernier – de Panda, un homme incapable de parler, à la manière de ces héros antiques, et ne pouvant s’exprimer que par écrit. Mais en fait d’expression, c’est une lancinante obsession qui revient : il ne veut être un poids pour personne. À force de le faire comprendre, il devient une charge insoutenable pour les autres qui ne savent manifester leur affection devant cet aïeul imposant et définitivement muet, qui ne peut plus témoigner verbalement de son amour, ni exprimer correctement sa souffrance, ni demander pardon. Homme déchu, lointain, tenté par une improbable fuite vers l’au-delà. Homme monolithique que nul ne sait affronter simplement, parce qu’il n’est même pas le père des enfants, parce qu’il n’est que le compagnon de leur mère, parce qu’il est à la fois cet étranger et ce très-proche. Un homme sans paternité tangible. En regard de cette figure, il en est une autre, celle d’un petit-fils de la famille qui s’apprête à devenir père, alors que les générations précédentes se débattent toujours avec un écrasant passé ; la confrontation familiale le renvoie à lui-même, à sa propre paternité à venir qu’il redoute d’assumer, de même que les responsabilités qui y sont liées et qui mettent en péril sa précieuse liberté.

Devant la figure du père, Willem Jan Otten hésite, balbutie, tremble ; son œuvre littéraire porte les stigmates de cette blessure d’amour vécue dans l’enfance. Qu’est-ce qu’un père ? Comme Franck, fils cadet du héros et reflet de l’auteur, il ne saurait le dire : « Il n’a à sa disposition aucun souvenir le rattachant à un père. » Franck se souvient de Gérard Legrand ; il ne se rappelle plus son père. Une autre fois, celui-ci traverse fugitivement son esprit : « Franck m’a invoqué et je suis apparu sous la forme d’un spectre, père de sa panique. » La seule paternité reconnue est celle de la part obscure de son être.

Si l’aîné Johannes pose la question de la fidélité dans le couple, Franck pose celle, plus cruciale, de la paternité ; double faute de leur père disparu un matin. Ils sont les victimes d’un homme qui a désiré la liberté à leurs dépens. Ils ont perdu leur éphémère innocence, ils ont quitté bien tôt l’enfance, comme une bulle de savon qui éclate, mais sans jamais trouver leurs certitudes d’adulte. Ils avancent clopin-clopant à côté de leur propre vie, en évitant de penser à cette présence tapie dans l’ombre de leur passé, présence à jamais silencieuse, désespérément enfermée en un mutisme mortel.

Si l’aîné Johannes pose la question de la fidélité dans le couple, Franck pose celle, plus cruciale, de la paternité ; double faute de leur père disparu un matin. Ils sont les victimes d’un homme qui a désiré la liberté à leurs dépens. Ils ont perdu leur éphémère innocence, ils ont quitté bien tôt l’enfance, comme une bulle de savon qui éclate, mais sans jamais trouver leurs certitudes d’adulte. Ils avancent clopin-clopant à côté de leur propre vie, en évitant de penser à cette présence tapie dans l’ombre de leur passé, présence à jamais silencieuse, désespérément enfermée en un mutisme mortel.

Johannes lutte inconsciemment avec son père pour le rétablir dans sa dignité, afin de justifier sa propre infidélité à venir – contagieuse destruction. Franck lutte douloureusement pour accueillir la paternité de son géniteur, afin de répondre à la demande de sa femme Klara d’avoir un enfant ensemble – laborieuse reconquête.

« Après quelques années de mariage au cours desquelles votre conjoint congédie obstinément son père d’un haussement d’épaules, il n’est sûrement pas extravagant d’envisager que ce dernier est à l’origine de vos malheurs. Moins encore quand votre mari place les histoires qu’il rapporte à son sujet sous le signe du hasard. Car c’est sous ce jour que Franck parle de moi : à croire que j’ai été une erreur, commise un jour par sa mère.

Dans mes moments les plus moroses, je le vois, jeune père mis de façon inopinée, à cause de la moitié de bébé désirée, devant la nécessité de m’accorder la place qui me revient – non celle d’erreur, mais celle de géniteur. »

Pour avoir eu deux enfants avec Olga, Gérard Legrand refuse d’en avoir un autre avec sa nouvelle compagne ; elle rompt et se met en couple avec un gentil garçon, capable d’être père, mais dont la décrépitude est déjà imminente, si bien que leur fille se prend à rêver à ce père inconnu dont elle a lu la correspondance avec sa mère. Voici Legrand, ce démissionnaire de la paternité réelle, devenu père fictif d’une petite fille en mal de romantisme. Comble de l’ironie déployée par l’écrivain !

Franck ne refuse pas a priori ; il est cette moitié de désir manquant, incapable d’envisager l’engendrement comme un acte d’amour allant de soi, au grand dam de Klara, la seule à n’avoir pas connu son beau-père et à en mesurer certaines conséquences, non sans frustrations.

« Refuse-t-il donc de voir […] que cet homme a laissé un sillage de décombres dans la vie de ses proches, y compris dans la sienne, lui, le cadet ? ‘‘Vous êtes incapables de prendre un engagement !’’ aurait-elle aimé crier. Elle nous voit comme un tout, une horde de loups autour du traîneau de son existence sans enfants. »

Échec de la paternité.

Une corde tendue que nul n’ose effleurer de peur qu’elle ne relâche sa plainte.

Pas même une tentative de distiller une espérance, alors que la duperie a définitivement éclaté dans les dernières pages.

« Personne. Personne en réalité. Il était seul. »

Terrible sentence qui s’applique à chacun des personnages de ce court roman.

Solitude d’Olga, trompée impunément, jusqu’à ne plus pouvoir réinterpréter les faits à sa rassurante convenance.

Solitude de Johannes enferré dans son illusion d’une possible reconstruction.

Solitude de Franck que l’irruption d’un fragment inconscient soulage mais dont le bras négligemment posé sur le corps endormi de Klara ne trompe pas.

Seuls. Définitivement.

Car l’engendrement n’a pas lieu.

Willem Jan Otten, Een sneeuw en meer toneel, G.A. van Oorschot, 2006 (volume qui regroupe les 5 pièces de théâtre de W.J. Otten, présentées par l’auteur)

*

1983-1994

La parution de Een sneeuw et d’Un homme par ouï-dire coïncide avec la première version d’un texte autobiographique, diffusé à la radio allemande en 1983 mais publié dix années plus tard dans la langue originale : « Chronique d’un fils qui devient père ». Dix années durant lesquelles Willem Jan Otten ne cesse de garder ouverte la porte. Il est devenu père à la fin des années soixante-dix ; la vie réelle demeure son véritable chemin d’apprentissage.

Il s’attendait à un bouleversement ; il est déçu à trop se regarder. Sa réflexivité l’empêche encore de vivre ce moment où il devient père. Toutes les conditions de vie ont changé, pas lui, pas intimement, pas autant qu’il se l’imaginait. À la différence de Franck, il a pourtant dit « oui ». Premier pardon ? Simple acceptation.

« On n’engendre pas sans concertation – c’est dans l’ordre des choses quand on est soi-même un enfant du planning familial. Plus rien ne va de soi, tout est politique. Désirer un enfant, c’est se prononcer sur le monde. Si j’ai un enfant, c’est que, d’une certaine façon, j’ai dit : j’adhère à ce monde. »

De 1983 à 1994…

Dix années hantées par le sixième mystère douloureux, proprement ottenien.

Celui de l’enfantement au-delà de la souffrance.

Celui d’une fécondité formulée du bout des lèvres, en bordure de cœur.

Parce qu’il a un fils, il retrouve son propre père, ce père absent, ce père parti avec une autre, ce père qui l’a abandonné. Une similitude pourtant.

« Alors qu’il vient voir le bébé et la maman, mon père se sent plus proche de moi que jamais, il me semble – comme si ma paternité me faisait redevenir membre de sa famille. J’ai exactement l’âge qu’il avait lorsqu’il m’a eu. Peut-être est-on même en droit de parler de seconde naissance, et peut-être revit-il à travers ma paternité toute fraîche la sienne – retrouve-t-il une sensation qu’il a dû bannir après qu’il eut disparu du Limbourg.

Quelle sensation ? Ça ressemble à quoi, la paternité ? »

Du fait de la paternité de son fils, Kees Otten – à qui est dédié La mort sur le vif – retrouve un peu de la sienne, oubliée, enfouie. La question est posée : « Ça ressemble à quoi, la paternité ? », mais demeure en suspens. Willem Jan Otten reprend son récit : la réponse ne peut être théorique. Elle réside dans ce bout de chair palpitante, immensément autre que lui-même, vertige incommensurable.

Ce père, cet inconnu…

Ce fils, cet inconnu…

La paternité, cette inconnue…

À s’y perdre soi-même.

« J’ai levé les yeux le long de l’érable – le soleil couchant faisait tomber une lumière rouge orangé sur son tronc –, tel un homme qui regarde sous les jupes d’une femme, les branches frémissaient à peine et je me suis senti un accident, un étranger, tout me semblait relever d’un état incident, l’arbre, le soleil, le bébé, moi-même. […]

Je ne peux l’appréhender comme une chose naturelle, la paternité, pas quand mon père nous rend visite. Cela me chiffonne ; je n’entends pas dénier à mon père sa paternité, après tout il était mon père quand j’avais moi-même l’âge que mon fils a aujourd’hui. »

Puis l’enfant a pleuré.

Quelques kilogrammes soulevés par des spasmes soudains.

Puis l’adulte a compris.

Il est père.

« J’ai réalisé que je m’étais senti plus livré à lui que je ne m’étais laissé pénétrer par sa vulnérabilité. Ce que j’avais qualifié de ‘‘paternité’’, c’était un bouillon de culture. À force de me représenter avec la plus grande compassion possible ce qu’il signifiait pour moi, et de considérer les changements dans mon rythme quotidien comme autant de phénomènes, je m’étais persuadé que c’était moi, et non lui, qui étais mis en scène par sa naissance. »

Identité du père qui ne tient que par la présence d’un autre, d’un tout petit, d’un vulnérable, d’un presque rien sur l’échelle de la conscience humaine, mais qui déjà existe, depuis sa conception dans les entrailles maternelles, depuis son éclosion à la lumière du soleil, depuis cette explosion instantanée de larmes. La paternité jaillit avec l’enfant. Autocentré, il n’avait perçu que l’accomplissement du père ; il devine désormais la réalisation du fils.

« La lune de miel, c’est fini. Le temps est venu de reconnaître que c’est moi qui l’ai fait et non l’inverse. […] J’ai récupéré mes oreilles. J’ai arrêté d’écouter avec les siennes. Je suis, cela ne fait aucun doute, initié. Je reconnais son existence. Il est là, y compris quand je ne le ‘‘pense’’ pas. »

Il n’y pas que l’enfant qui porte le père ; il fallait encore comprendre que le père porte également l’enfant.

Le consentement à la paternité s’inscrit dans la relation.

Willem Jan Otten, Droomportaal, G.A. van Oorschot, 2014

(recueil d’essais dont dix sur le cinéma)

*

2004

Relation.

Il n’est pas de paternité réelle sans relation vivante.

Valéry Specht s’y est essayé : il a acheté un esclave qu’il aime éperdument, qu’il s’échine jusque dans sa déchéance physique et morale à appeler son enfant.

« Peins mon fils. Donne-lui vie. Oublie sa mort. […]

Ce que je te demande, Félix, c’est Singer. Mon enfant. »

Il s’imagine des engendrements fictifs : le faire naître sur une toile est l’ultime opportunité.

Après, ce ne sera plus possible.

Après, il sera mort.

« Quand mon fils sera-t-il prêt ? »

Specht – patronyme qui signifie littéralement « pic vert » – est cet oiseau qui creuse son nid dans les arbres morts, souvent en décomposition, pour y élever sa progéniture.

Specht engendre dans un tronc mort.

Engendrement inavoué parce qu’insupportable.

Procréation illusoire et malsaine.

Trame cachée de ce roman dont le titre original est Specht en zoon, « Specht et fils ».

Il n’est pas de fils.

Il ne saurait y avoir de père.

Mais Félix Vincent fait semblant d’y croire. Il peint, peint, peint… Il est créateur. Il y a toutefois ce sexe, cet organe vital par quoi la vie jaillit ; il faut le reproduire. Mais ce ne peut être celui d’un mort. Car Singer est mort, ne nous mentons pas, même si nous faisons tout pour l’oublier… oubli dans l’inconscient qui ne trompe pas au moment de représenter l’origine masculine du monde. Le peintre fait alors acte de mémoire, acte thérapeutique pour accueillir enfin une honte passée : cet ami, Tijn, qui lui avait montré son sexe raccourci et son désir. Mais il avait fui, honteux. Il peint ce sexe entrevu il y a longtemps ; il répare l’amitié avortée. Enfin, l’œuvre est achevée ; la compagne du peintre peut poser son regard sur celui qu’elle appelle le « nouveau-né ».

« Ainsi, elle m’observait, Lidewij, c’est-à-dire : elle observait celui qui était né sur moi au cours des semaines écoulées, celui-là même qui, enfin contemplé, levait – c’est ce que je ressentais – les yeux et la voyait. […] il y avait pour la première fois, voulais-je croire, quelqu’un qui me regardait vraiment dans les yeux. »

« Me »… Qui ? La toile devenue peinture, Singer ressuscité, Tijn réhabilité… Autant de visages éphémères, autant de vaines prétentions. L’art – qui transpire des écrits de Willem Jan Otten – n’est pas la vie.

La toile le sait ; elle le sent.

« Étrange, la brièveté de cet échange de regards. Avais-je escompté qu’elle s’abîmât dans le mien à l’instar d’une amante, d’une jeune maman dans celui de son enfant ? En fait, c’était comme s’il n’y avait pas eu d’échange du tout. »

Nouveau-né sans identité… L’art – la peinture, la musique – n’est pas la vie. Félix et Lidewij quittent aussitôt l’atelier pour l’alcôve. Sept mois plus tard, Lidewij vit ses premières contractions, avec deux mois d’avance.

Au même moment, sept mois plus tard, Félix Vincent vit le désir d’une nuit avec une autre, l’ambitieuse Minke. Il n’est pas encore du côté de l’accueil de ce fils à venir, puisque c’est la mort qui advient, par une révélation destructrice. La supercherie démasquée, Félix Vincent n’achève pas son œuvre ; il ne signe pas celui qu’il avait pensé mettre au monde en vue de satisfaire le vœu de son commanditaire.

« Une pensée et une seule, mince comme du papier à cigarette, m’a traversé : Il ne m’a même pas signé. Et je me suis transformé, si, si, en une gerbe d’étincelles, ce que je me suis dûment représenté alors que je sentais la peinture fondre et que je vis, créateur, tête en bas, me fixer à peine quelques secondes, avant de faire demi-tour. »

Le lendemain, il apprend que s’annonce l’accouchement prématuré – sa femme le veut à ses côtés.

Le lendemain, il se résigne à un avortement désespéré – il prend seul la décision de tout brûler.

L’art n’est pas la vie ; il ne sait que la singer.

Peindre Singer, oui, il le pouvait, mais pas le faire vivre.

L’enfantement est double relation entre un homme et une femme, entre des parents et un enfant.

« Stijn.

Stijn ?

Il vit et il s’appelle Stijn. »

Stijn = Singer + Tijn.

Singer vit et il s’appelle Stijn. Enfantement du même et non du même. Car le Singer dont il est question, ce n’est pas cet adolescent noir vautré dans sa déchéance interminable ; il est le fils par excellence, non plus rêvé, mais de chair et d’os. Il n’est dès lors pas étonnant que l’écrivain néerlandais ait choisi comme narrateur, dans la version initiale, un enfant à naître, avant de renoncer lorsqu’a été publié Le Tant attendu d’Abdelkader Benali, roman qui recourt à ce procédé.

L’engendrement seul est capable d’étreindre un peu du mystère de l’être ; telle est la différence irréfragable entre Minke Dupuis et Lidewij Longleg, Valéry Specht et Félix Vincent, Franck Legrand et Willem Jan Otten.

Willem Jan Otten, Een sneeuw & Een man van horen zeggen, G.A. van Oorschot, 2014 (réédition conjointe de la pièce Une neige et du court roman Un homme par ouï-dire)

*

2014

Engendrer l’autre pour naître à soi… Mystère de l’existence donnée pour accueillir l’existence déjà reçue d’un autre. Devenir père pour accueillir son père. Transmission sans fin qui s’origine dans le Père, rencontré par l’écrivain néerlandais dans les années quatre-vingt-dix, après l’avoir cherché, après avoir été cherché.

Le Père, protagoniste occupant progressivement le devant de la scène dans les derniers recueils de Willem Jan Otten, toujours en attente de traduction…

Ce Père, l’ « engendreur » éternel d’une création à jamais portée dans le Fils éternel…

Le Père, ce U mystérieux, un vouvoiement apparent qui ne se laisse pas saisir dans une approche mondaine…

Ce Père, un U à la nudité frappante pour s’être livré à nous sans pudeur…

Ce U jailli d’en haut pour toucher la ligne invisible des hommes, cette invisible droite sur lesquels les mots courbesse posent, pour remonter aussitôt vers ce lieu espéré auquel il appartientde toujours à toujours…

Majesté d’une lettre exprimant l’incommunicable, désignant l’indicible, contenant l’incompressible…

U

Inégalé.

Inégalable.

Infini d’une paternité qui n’en finit plus de nous faire advenir à l’existence.

Willem Jan Otten, Specht en zoon, G.A. van Oorschot, 2004

(roman traduit sous le titre La Mort sur le vif)

*

* *

7. Sonate d’automne

« On peut considérer tous les livres d’Otten comme une seule et même quête de l’homme en tant qu’énigme, mais l’explication que l’écrivain cherche n’est pas celle du scientifique. Il n’aspire pas à un dévoilement du mystère qui résoudrait tout. Quiconque entend pénétrer les ténèbres ne doit pas, selon l’auteur, exposer celles-ci à la lumière vive d’un concept univoque sous peine de les voir disparaître. Comprendre, c’est respecter l’énigmatique. »

L’analyse de Bart Vervaeck, professeur de littérature de langue néerlandaise à la Vrije Universiteit Brussel, m’a d’abord semblé, par certains aspects, abusive – pour autant que les rares œuvres traduites en français le laissent deviner.

1984 - Un homme par ouï-dire.

1983-1994 - Chronique d’un fils qui devient père.

2004 - La mort sur le vif.

Échantillons français trop ténus mais néanmoins bien répartis sur la durée.

J’ai pu reprocher à l’auteur sa tendanceà circonscrire ses personnages dans une certaine conception psychologique totalitaire ; c’est surtout frappant dans Un homme par ouï-dire, en raison du point de départ de la narration : Gérard Legrand a accès à la pensée des êtres qui l’invoquent, jusqu’à connaître les méandres intérieurs de toutes les affaires qui le concernent. Cette omniscience se traduit par des jugements sans appel, presque absolus ; seule l’ironie permet de maintenir une distance bienfaisante. Le lecteur se sent parfois pris à l’étroit dans ce récit qui n’ouvre sur rien d’autre que le dévoilement de mensonges successifs, jusqu’à la transparence ultime qui est un rejet total – et le comble de l’autodérision pour le narrateur – vers une solitude vidée de tout.

À mesure que Willem Jan Otten fait l’expérience de la paternité, il ouvre son récit au mystère. L’énigmatique ottenien est fortement lié au vertige de la paternité, à cet autre né de soi et qui n’est pas soi. Le vide n’a plus le dernier mot : un bout de chair prolonge un autre bout de chair. Willem Jan Otten n’explique effectivement rien de manière scientifique ; il est le phénoménologue de l’événement « génération », qu’il appréhende pas à pas, en même temps que sa propre progéniture grandit, au fil des romans, des pièces de théâtre et des poèmes qui jaillissent de son esprit inspiré.

Il n’est pas de paternité réelle sans relation vivante. Celle du père à l’enfant commence, dans l’œuvre de Willem Jan Otten, par un apprivoisement réciproque, une reconnaissance mutuelle de l’énigme qu’est l’autre, pour conduire finalement à une communion balbutiante devant le mystère de toute existence. Ainsi son beau poème intitulé « BW-PLO », l’un des rares traduits en français, paru dans Deshima…

Nous sommes arrivés

un bois dégoulinant de pluie traversé

au petit lac.

Impression de voir une endormie qui ouvre les yeux

nous connaît.

Tu étais assis devant moi.

J’ai posé la main

sur la noix de coco chaude de ton crâne.

La lumière regardait tout au fond de tes yeux.

J’ai dit : ça, c’est de l’eau.

De-l’eau.

De-l’eau.

De-l’eau, une fois de plus.

Toi, tu as dit : bw-plo.

Et l’as répété.

Pour sûr, mon petit fiston,

c’est la même chose que nous ne comprenions pas.

Pierre Monastier

Septembre 2014

Willem Jan Otten, The Portrait, traduction anglaise du roman Specht en zoon par David Colmer, Scribe, 2009

Œuvres de Willem Jan Otten citées dans l’article

Chro, hors-série n° 1, sept-oct 2014

Een man van horen zeggen (1984) traduit par Daniel Cunin sous le titre Un homme par ouï-dire, Montréal/Paris, Les Allusifs, 2014.

Een man van horen zeggen (1984) traduit par Daniel Cunin sous le titre Un homme par ouï-dire, Montréal/Paris, Les Allusifs, 2014.

Specht en zoon (2004), traduit par Daniel Cunin sous le titre La Mort sur le vif, Paris, Gallimard, 2007.

« Chronique d’un fils qui devient père » et le poème « BW-PLO », trad. Daniel Cunin, revue Deshima, Strasbourg, no 3, 2009, pp. 433-449 et 450.

Autre texte cité

Bart VERVAECK, « Respecter l’énigmatique : l’œuvre de Willem Jan Otten », paru dans Septentrion, 2007, n°1, p. 25-31.

Toutes les œuvres de Willem Jan Otten sont publiées à Amsterdam aux éditions G.A. van Oorschot. Plusieurs ont été traduites dans différentes langues, dont les romans De wijde blik (1992) et Ons mankeert niets (1999) en allemand. Quelques-uns de ses poèmes paraîtront en traduction française dans le prochain numéro d'Inuits dans la jungle.

Toutes les œuvres de Willem Jan Otten sont publiées à Amsterdam aux éditions G.A. van Oorschot. Plusieurs ont été traduites dans différentes langues, dont les romans De wijde blik (1992) et Ons mankeert niets (1999) en allemand. Quelques-uns de ses poèmes paraîtront en traduction française dans le prochain numéro d'Inuits dans la jungle.

Couvertures reproduites sous forme de vignettes

W. J. Otten, Ons mankeert niets, 1999 (roman, édition de poche Rainbow Pocketsboek n° 428).

W. J. Otten, Gerichte gedichten, G.A. van Oorschot, 2011 (recueil de poèmes).

Frans Berkelmans, In ons lezen uitgebroed. Leeswijzer voor de bundel Eindaugustuswind door Willem Jan Otten, Abdij van Egmond, 2014 [Benedictijns Tijdschrift, 75 (2014) aflevering 1-2] (lecture, par un moine, de chaque poème du recueil Eindaugustuswind, 1998).

Johan Goud (réd.), Het leven volgens Willem Jan Otten. Redenen van het hart, Klement, 2013 (recueil d’essais consacrés à l’œuvre de W.J. Otten).

W. J. Otten, Der weite Blick, Rezidenz Verlag, 1995 (traduction allemande par Annegret Böttner du roman De wijde blik).

Sean James Rose, « Farce funèbre », Livres Hebdo, 13 juin 2014

Difficile d’écrire un poème plus allemand que celui-ci, tant pour ce qui relève des thèmes (la guerre, le mas- sacre des juifs, la mémoire) que de la forme, laquelle propose maintes inversions à la manière de poètes du XIXe siècle tels Hölderlin et Trakl. Un poème noir – noir comme la neige, noir, eh oui, comme le lait…

Difficile d’écrire un poème plus allemand que celui-ci, tant pour ce qui relève des thèmes (la guerre, le mas- sacre des juifs, la mémoire) que de la forme, laquelle propose maintes inversions à la manière de poètes du XIXe siècle tels Hölderlin et Trakl. Un poème noir – noir comme la neige, noir, eh oui, comme le lait… Toutefois, j’ai compris d’em- blée – à supposer que « com- prendre » soit le terme requis – au moins un des tableaux : le bouleversant Schwarze Flocken (Flocons noirs), peint à partir du poème éponyme de Paul Celan. Dans ma main, la brochure me chuchotait de façon obligeante : « Un livre de plomb au milieu de la désolation d’un paysage enneigé. Un livre au contenu accablant : de ses pages s’échappent des phrases du poème ‘‘Flocons noirs’’ […] ».

Toutefois, j’ai compris d’em- blée – à supposer que « com- prendre » soit le terme requis – au moins un des tableaux : le bouleversant Schwarze Flocken (Flocons noirs), peint à partir du poème éponyme de Paul Celan. Dans ma main, la brochure me chuchotait de façon obligeante : « Un livre de plomb au milieu de la désolation d’un paysage enneigé. Un livre au contenu accablant : de ses pages s’échappent des phrases du poème ‘‘Flocons noirs’’ […] ».