Lézardes immémoriales

Le romancier

Karel Schoeman

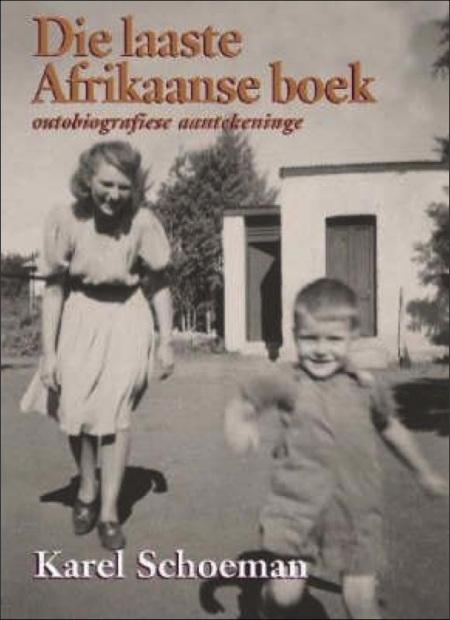

Karel Schoeman est sans conteste l’un des plus grands écrivains africains. Il a été tour à tour bibliothécaire (à Amster- dam), infirmier (à Glasgow) et archiviste (au Cap). Le lecteur qui n’est pas familier de l’afrikaans a aujourd’hui accès à un certain nombre de ses œuvres de fiction en français : il s’agit, outre En étrange pays (traduit par Jean Guiloineau à partir de la traduction anglaise), de quatre romans ainsi que de trois nouvelles traduits par Pierre-Marie Finkelstein. L’amateur d’histoire pourra se reporter aux titres que l’écrivain a écrits en anglais. L’œuvre majeure de Schoeman est sans doute Die laaste Afrikaanse boek, un document autobiographique de 700 pages dans lequel l’auteur explore son parcours intellectuel, artistique et spirituel ainsi que son époque. Relevons que le Sud-Africain a donné des romans au cœur desquels il a placé de grandes figures de l’art européen : Shakespeare, Rembrandt, Beethoven et Le Titien.

Karel Schoeman est sans conteste l’un des plus grands écrivains africains. Il a été tour à tour bibliothécaire (à Amster- dam), infirmier (à Glasgow) et archiviste (au Cap). Le lecteur qui n’est pas familier de l’afrikaans a aujourd’hui accès à un certain nombre de ses œuvres de fiction en français : il s’agit, outre En étrange pays (traduit par Jean Guiloineau à partir de la traduction anglaise), de quatre romans ainsi que de trois nouvelles traduits par Pierre-Marie Finkelstein. L’amateur d’histoire pourra se reporter aux titres que l’écrivain a écrits en anglais. L’œuvre majeure de Schoeman est sans doute Die laaste Afrikaanse boek, un document autobiographique de 700 pages dans lequel l’auteur explore son parcours intellectuel, artistique et spirituel ainsi que son époque. Relevons que le Sud-Africain a donné des romans au cœur desquels il a placé de grandes figures de l’art européen : Shakespeare, Rembrandt, Beethoven et Le Titien.

En 2002, Retour au pays bien-aimé a fait l’objet d’une adaptation cinématographique signée Jason Xenopoulos : Promised Land.

À l’occasion de la parution chez Phébus du roman Des voix parmi les ombres, Karel Schoeman, homme très discret, a donné un entretien à la revue Transfuge (n° 81). C’est ce roman que commente pour nous Pierre Monastier.

Une lecture de Des voix parmi les ombres

(pdf)

traduit de l'afrikaans par Pierre-Marie Finkelstein, Phébus, 2014

Puisque la mode est aux prix littéraires en tous genres, j’y ajoute sans complexe le mien : Karel Schoeman se voit attribuer le « Prix Monastier de la découverte 2014 ». Il succède ainsi, dans mon « pangraphon » si personnel, à l’Allemand Ernest Wiechert (2013) et au Français Vincent La Soudière (2012). Certains me reprocheront peut-être de retarder quelque peu, l’écrivain sud-africain, né dans l’État libre d’Orange en octobre 1939, ayant commencé à publier dès les années 1960. Oui, je retarde, et non sans délices, puisque la somme des auteurs lus cette année ne me laissait pas présager une telle rencontre : la plume trempée de lumière spirituelle d’un Claude-Henri Rocquet et l’angoisse réflexive en attente d’engendrement d’un Willem Jan Otten, pour ne citer que les deux auteurs déjà abordés en ce lieu, ont suscité l’enthousiasme, tantôt de l’intelligence, tantôt du cœur ; ils accompagnent tout être pétri d’une quête existentielle, de la recherche de sens au milieu des dédales effrités d’un monde qui meurt de sa fausse tolérance.

Karel Schoeman, lui, n’enthousiasme pas ; il n’accompagne pas. Il détruit nos barrières mentales pour nous placer dans un univers qui ne permet – du moins pas immédiatement – aucune réflexion, qui n’autorise aucun retour sur soi, qui ne tolère aucun garde-fou ; il n’est nulle appréciation, au détour d’une ligne, qui nous permettrait de ne pas sombrer. Alors nous sombrons, engloutis par ce trop-plein de liberté auquel nous ne sommes plus accoutumés. L’écrivain ne force pas notre jugement : il montre, dévoile, souligne, décrit, contemple… Nous aurions apprécié l’un ou l’autre avis, ne serait-ce qu’une brève indication « sur qui sontles gentils et les méchants », ceux pour qui nous devons prendre parti et ceux qu’il nous faut détester avec la sûreté du bourgeois replet de ses certitudes préfabriquées. Mais il n’est d’autre parti que celui des hommes, des vivants et des morts, plus souvent encore de ces êtres qui réunissent en leur chair ridée, dans leurs voix brésillées, lointaines, comme disparues, quand elles résonnent encore, miraculeusement, telle celle de la femme sans âge parce que trop vieille, mourante et effroyablement seule de Cette vie, qui réunissent – disais-je – la mémoire ancestrale et l’éphémère présent. Liberté nous a été rendue.

Karel Schoeman, lui, n’enthousiasme pas ; il n’accompagne pas. Il détruit nos barrières mentales pour nous placer dans un univers qui ne permet – du moins pas immédiatement – aucune réflexion, qui n’autorise aucun retour sur soi, qui ne tolère aucun garde-fou ; il n’est nulle appréciation, au détour d’une ligne, qui nous permettrait de ne pas sombrer. Alors nous sombrons, engloutis par ce trop-plein de liberté auquel nous ne sommes plus accoutumés. L’écrivain ne force pas notre jugement : il montre, dévoile, souligne, décrit, contemple… Nous aurions apprécié l’un ou l’autre avis, ne serait-ce qu’une brève indication « sur qui sontles gentils et les méchants », ceux pour qui nous devons prendre parti et ceux qu’il nous faut détester avec la sûreté du bourgeois replet de ses certitudes préfabriquées. Mais il n’est d’autre parti que celui des hommes, des vivants et des morts, plus souvent encore de ces êtres qui réunissent en leur chair ridée, dans leurs voix brésillées, lointaines, comme disparues, quand elles résonnent encore, miraculeusement, telle celle de la femme sans âge parce que trop vieille, mourante et effroyablement seule de Cette vie, qui réunissent – disais-je – la mémoire ancestrale et l’éphémère présent. Liberté nous a été rendue.

Retarder pour mieux accueillir… Accueillir le flot tumultueux des sensations qui fouette le visage du lecteur, qui brûle d’éclats de poussière ses yeux effrayés, qui envahit impitoyablement l’étroite cavité de ses esgourdes, qui s’engouffre dans son palais embrasé comme un torrent de boue et de sang, qui couvre de sueur et de métal sa peau fébrile et soudainement vulnérable. Accueillir enfin le silence du veld où il s’est peut-être passé quelque chose, qui sait ?, mais où le temps s’est définitivement arrêté, et même la grande histoire, celle qui n’a pas d’éclat, parce qu’essentiellement façonnée à partir de la glaise du quotidien.

*

* *

Comment est-il possible qu’un pays ayant connu de telles vicissitudes puisse provoquer pareil ennui ? Les deux protagonistes qui ouvrent le roman Des voix parmi les ombres, paru en français à la fin du mois d’août dernier, sont progres- sivement happés par une lancinante torpeur, à mesure qu’ils passent indifféremment de village en village, en quête d’une information ou d’un cliché, pour les besoins d’un ouvrage historique qui leur a été com- mandé. Ils ne savent pas regarder : le passé n’a pour eux de valeur que dans la figure de ce jeune héros, Giel Fourie, mort à 21 ans dans une bataille à la sortie de son village au nom inspiré de ses ancêtres, Fouriesfontein. Mais en fait d’héroïsme, l’histoire nous révèle que Giel n’est qu’un fils arrogant de bonne famille, que le village n’est qu’un bourg perdu dans un veld à perte de vue, que la bataille a eu lieu au col de Vaalberg et non à Fouriesfontein, et qu’il ne s’agit même pas d’une bataille, mais d’une escarmouche aussi anecdotique que vaine. Il n’y a rien à raconter sur Fouriesfontein. Il n’y avait rien à en dire… La mythologie a su faire son œuvre : la légende du jeune héros a pris forme, masquant que tout est petit et médiocre à Fouresfontein, sauf la vie battante.

Comment est-il possible qu’un pays ayant connu de telles vicissitudes puisse provoquer pareil ennui ? Les deux protagonistes qui ouvrent le roman Des voix parmi les ombres, paru en français à la fin du mois d’août dernier, sont progres- sivement happés par une lancinante torpeur, à mesure qu’ils passent indifféremment de village en village, en quête d’une information ou d’un cliché, pour les besoins d’un ouvrage historique qui leur a été com- mandé. Ils ne savent pas regarder : le passé n’a pour eux de valeur que dans la figure de ce jeune héros, Giel Fourie, mort à 21 ans dans une bataille à la sortie de son village au nom inspiré de ses ancêtres, Fouriesfontein. Mais en fait d’héroïsme, l’histoire nous révèle que Giel n’est qu’un fils arrogant de bonne famille, que le village n’est qu’un bourg perdu dans un veld à perte de vue, que la bataille a eu lieu au col de Vaalberg et non à Fouriesfontein, et qu’il ne s’agit même pas d’une bataille, mais d’une escarmouche aussi anecdotique que vaine. Il n’y a rien à raconter sur Fouriesfontein. Il n’y avait rien à en dire… La mythologie a su faire son œuvre : la légende du jeune héros a pris forme, masquant que tout est petit et médiocre à Fouresfontein, sauf la vie battante.

Mais comment décrire en un livre académique cette pulsation vitale qui ne tolère pas le figement du manuel d’histoire ? Comment appréhender le passé, y compris celui de l’invisible village de Fouriesfontein, après le déchirement sanglant, irréversible, de tout un pays ? Comment entrer dans ce passé qui « est un autre pays : quelle est la route qui y mène ? » Telle est la première phrase du roman, une interrogation frontale, à laquelle nous revenons sans cesse, au fil des pages. Là où l’universitaire échoue, le romancier se déploie, dans une confidence à son hôte indiscernable, apprenti historien ou fils d’une génération décimée, narrateur ou lecteur.

« Un abîme te sépare de cette lointaine réalité, mais les abîmes peuvent être franchis une fois que l’on a trouvé la route ; une paroi de verre te sépare inexorablement du monde qui s’étend devant tes yeux, mais sous tes doigts qui tâtonnent, elle peut soudain se fissurer, telle une couche de glace, et voler en éclats. Étonné, tu t’aperçois non sans un certain effroi que les lézardes, formant une toile d’araignée, courent sur la surface lisse et que les éclats vibrent, se défont et dégringolent sans un bruit dans l’obscurité pour ne plus laisser que le cadre vide grâce auquel tu pourras passer de l’autre côté sans prêter attention aux quelques fragments qui y collent encore, ni te préoccuper de leur tranchant. Là, tu pourras commencer. »

« Un abîme te sépare de cette lointaine réalité, mais les abîmes peuvent être franchis une fois que l’on a trouvé la route ; une paroi de verre te sépare inexorablement du monde qui s’étend devant tes yeux, mais sous tes doigts qui tâtonnent, elle peut soudain se fissurer, telle une couche de glace, et voler en éclats. Étonné, tu t’aperçois non sans un certain effroi que les lézardes, formant une toile d’araignée, courent sur la surface lisse et que les éclats vibrent, se défont et dégringolent sans un bruit dans l’obscurité pour ne plus laisser que le cadre vide grâce auquel tu pourras passer de l’autre côté sans prêter attention aux quelques fragments qui y collent encore, ni te préoccuper de leur tranchant. Là, tu pourras commencer. »

Franchir la barrière qui nous sépare du passé nécessite de faire taire l’intelligence, cette voix qui dissèque, analyse, recompose et interprète sans fin, selon les présupposés du moment. Il faut entrer dans la mémoire collective comme dans Fouriesfontein, village suspendu dans le temps, lequel ?, dans un à-venir qui ne viendra jamais ; comme cet homme dont nous ne connaissons pas le nom – lui aussi, avalé par l’Histoire, quand il se croyait encore au présent – et qui y pénètre inconsciemment, sous le mode de l’hallucination, et qui ne sait plus que regarder, écouter, goûter, sentir, toucher ce lieu qui lui échappe à chaque pas.

« Une division arbitraire du paysage en deux plans morts, ciel bleu, terre grise, en deux moitiés arbitraires de chaque côté de la route : c’est tout ce que l’on peut espérer restituer. La chaleur, la poussière, l’éclat du bois ou du métal dans la main, les gouttes de sueur dans les yeux et la poussière dans la gorge, le sifflement des balles, les balles qui ricochent sur les pierres et la mort soudaine, cela, aucun film, aucune photo ne peut le rendre. Les yeux injectés de sang, le sang qui gargouille dans la gorge. Cela, personne ne le saura jamais. »

Tout est indistinct, brouillé, confus… Des bruits sans images succèdent aux apparitions sans échos. L’homme ignore où il se trouve. Ce n’est qu’à la suite d’une longue errance que les premiers renseignements sur la ville sont donnés, premières voix filtrant des tombes d’un cimetière figé à l’aube du XXe siècle. Incertitude de temps et incertitude de lieu, auxquelles vient s’ajouter une incertitude de faits et de gestes, à mesure que les silhouettes émergent de l’obscurité devant l’homme égaré, pour s’évanouir aussitôt.

Tout est indistinct, brouillé, confus… Des bruits sans images succèdent aux apparitions sans échos. L’homme ignore où il se trouve. Ce n’est qu’à la suite d’une longue errance que les premiers renseignements sur la ville sont donnés, premières voix filtrant des tombes d’un cimetière figé à l’aube du XXe siècle. Incertitude de temps et incertitude de lieu, auxquelles vient s’ajouter une incertitude de faits et de gestes, à mesure que les silhouettes émergent de l’obscurité devant l’homme égaré, pour s’évanouir aussitôt.

« Il comprend que l’important, ce sont les événements passés ou à venir et non le jour, la date ou l’heure, que ce sont le lever du jour et le chant du coq qui annoncent le commencement de cette nouvelle journée, non la position, purement fortuite, des aiguilles. »

Un jardinier le frôle, un boiteux marche vers lui pour soudainement disparaître, les femmes s’ébattent, une jeune fille chante… Autant de personnages qu’il observe sans interférer – mais qui donc est en mesure d’interférer avec ce passé à la fois si dense et impalpable ? Et tous lui apparaissent lointains : « les femmes s’interpellent en riant, leurs voix lui parviennent assourdies comme si elles venaient de très loin bien qu’il soit tout près d’elles » ; « il l’entend chanter, sa voix semble venir de loin comme s’ils étaient séparés par une vitre, bien que la fenêtre entre eux soit ouverte… » Car ces voix ne sont plus, mais elles résonnent encore, de leur lieu obscur, inconcevable de mémoire d’homme… des voix sans ténèbres… mais des voix parmi les ombres…

*

* *

Lieu et temps se replient progressivement en une atemporalité qui estompe jusqu’au narrateur lui même, devenu incertain à son tour : le « il » devient « je » sans que nous sachions précisément qui parle. L’homme s’est fondu dans l’épaisse chair de ce lieu pourtant inconséquent. Il n’est plus qu’une voix neutre, blanche, une voix parmi d’autres, qui s’interroge jusqu’à l’absurde, avec cette même question, posée encore et encore, à mesure qu’il prend conscience de l’inanité des faits advenus à Fouriesfontein : « Mais pour qui est-elle importante, la bataille du col du Vaalberg, ou de Fouriesfontein ? » Pour personne. Même les anciens ont oublié.

Lieu et temps se replient progressivement en une atemporalité qui estompe jusqu’au narrateur lui même, devenu incertain à son tour : le « il » devient « je » sans que nous sachions précisément qui parle. L’homme s’est fondu dans l’épaisse chair de ce lieu pourtant inconséquent. Il n’est plus qu’une voix neutre, blanche, une voix parmi d’autres, qui s’interroge jusqu’à l’absurde, avec cette même question, posée encore et encore, à mesure qu’il prend conscience de l’inanité des faits advenus à Fouriesfontein : « Mais pour qui est-elle importante, la bataille du col du Vaalberg, ou de Fouriesfontein ? » Pour personne. Même les anciens ont oublié.

« Ils [les vieillards] ne s’intéressent plus à rien, ils ont oublié, sacrifié le passé, et le fait de les forcer à se souvenir de quelque chose qui a pu jadis avoir une certaine importance, mais qui leur a échappé, leur fait sentir qu’ils ont, d’une certaine manière, failli à leur devoir, si bien qu’ils deviennent de plus en plus agressifs et réagissent par l’esquive. »

« Mais pour qui est-elle importante, la bataille du col du Vaalberg, ou de Fouriesfontein ? » Pour personne. Car les témoins sont morts ; il ne reste que ceux qui ne savent rien en dire. Alors sur quoi écrire ? Est-il seulement possible de faire œuvre d’historien sans avoir de matière concrète : une bonne grosse bataille, un fait héroïque, la témérité d’un jeune homme fauché à la fleur de l’âge, un mythe à transmettre d’une génération à l’autre… ? Mais les vieux ne transmettent plus, car ils savent la terrible vérité : le reflux des armées n’a guère laissé de héros sur le rivage, seulement des victimes à foison. Ce qu’ils ignorent en revanche, c’est la richesse de ces humbles existences qui ne témoignent pas des puissants faits de guerre, mais dévoilent la vie dans sa complexe densité. Il n’est pas de matière concrète et l’historien académique se meurt. Le romancier laisse sa plume suspendue, perplexe.

« Est-ce sur ces gens qui ont vécu jadis et qui sont morts depuis longtemps que j’écris, ou bien sur les ombres et les échos qui peuplent mon imagination ? […] Jusqu’où peut-on se pencher sans basculer au dehors par-dessus l’appui de la fenêtre, jusqu’où peut-on se pencher sans dégringoler dans la fosse sombre du passé perdu, irrévocablement ? Essayer ».

Que dire ? Comment aborder le passé ? Question vaine. Il n’est que le « ici et maintenant », le hic et nunc si cher aux spirituels, notamment aux franciscains, ces bienheureux contemplatifs de l’instant offert, auquel Karel Schoeman, converti au catholicisme dans sa jeunesse, se joignit quelques années, sans finalement prononcer ses vœux.

Que dire ? Comment aborder le passé ? Question vaine. Il n’est que le « ici et maintenant », le hic et nunc si cher aux spirituels, notamment aux franciscains, ces bienheureux contemplatifs de l’instant offert, auquel Karel Schoeman, converti au catholicisme dans sa jeunesse, se joignit quelques années, sans finalement prononcer ses vœux.

« Ne pas chercher à comprendre, ne pas tenter de trouver une explication, rien d’autre n’existe qu’ici et maintenant, ce soir, rien que cette obscurité, la véranda et le jardin où l’on distingue à peine, dans le demi-jour, les contours des massifs. Ici, et pas ailleurs. »

Angoissante réalité que cet « ici et maintenant » ! Mais elle dévoile les sillons impalpables que l’écrivain, trop rempli de lui-même, ne savait jusqu’alors déceler. Libéré de toute conception historico-critique, il s’efface progressivement pour laisser enfin surgir les voix indistinctes. Elles émergent l’une après l’autre du silence, de l’obscurité, du vide dans lequel les maintenait une narration volontairement trop bavarde. À la surprise du lecteur, elles ne sont pas celle du héros fauché, ni celle de ceux qui savent, des puissants qui étaient au cœur de la guerre, mais les faibles voix de ceux qui l’ont vécue jusque dans leur chair, sans en rien connaître, sans en rien comprendre, victimes jusqu’à leur mort d’un conflit qui ne cessera plus de les hanter.

*

* *

La division meurtrière d’une communauté laisse des stigmates qui disent davantage l’histoire que l’escarmouche avortée. Que sont les hérauts des épopées tragiques devant ces existences dont la dramatique est scellée jusque dans la chair ? Que sont les coups d’éclats fantastiques face à l’humble déchirure d’une population à jamais divisée par l’inimitié ? Ce n’est qu’airain qui sonne, et le vent emporte l’écho en de lointaines sphères, tandis que l’humanité continue d’avancer coûte que coûte, clopin-clopant, vers la réconciliation, avec soi, avec l’autre, avec le passé, le présent et l’avenir.

La division meurtrière d’une communauté laisse des stigmates qui disent davantage l’histoire que l’escarmouche avortée. Que sont les hérauts des épopées tragiques devant ces existences dont la dramatique est scellée jusque dans la chair ? Que sont les coups d’éclats fantastiques face à l’humble déchirure d’une population à jamais divisée par l’inimitié ? Ce n’est qu’airain qui sonne, et le vent emporte l’écho en de lointaines sphères, tandis que l’humanité continue d’avancer coûte que coûte, clopin-clopant, vers la réconciliation, avec soi, avec l’autre, avec le passé, le présent et l’avenir.

George, héros du Retour au pays bien-aimé, autre roman magistral de Karel Schoeman, retourne dans son pays d’origine après la mort de sa mère, afin de goûter une dernière fois la saveur d’antan et de vendre définitivement les quelques biens – une vieille ferme en ruines – dont il a hérités. Il ne trouvera qu’une communauté déchirée par les conflits, par l’oppression policière, par la jalousie de ceux qui sont restés envers ceux qui ont choisi l’exil, lui, George ; une communauté hantée par un glorieux passé irrémédiablement perdu et qui ne sait comment vivre – même les plus jeunes, surtout les plus jeunes, parce que leur désir vital n’est pas tari – dans ce veld inhospitalier, sans joie, sans ouverture au monde qui l’entoure. La guerre a meurtri jusqu’aux relations humaines les plus évidentes.

Karel Schoeman aurait pu se mettre en quête des voix de ceux qui savent, celle de M. Macalister, le magistrat, celle du pasteur Broodryk, celle du capitaine Crossley, chef de la police de la ville, ou encore celle du vieux Fourie… Ces voix nous auraient décrit avec finesse et exactitude les mécanismes de la guerre, les enjeux d’alors, les négociations diplomatiques et les conséquences politiques. Non. Les voix qui s’exondent de la brume d’antan sont celles des méconnus, de ceux qui étaient ombres parmi les vivants, des « vies minuscules ». Les premiers seront les derniers et inversement.

Ainsi Alice, d’origine écossaise, fille alors jeune du magistrat, incapable de se souvenir de ses années en Afrique du Sud, pas même de sa propre mère, « une ombre, une silhouette, une robe légère qui se détachait sur la lumière du soleil, une voix ». Ses souvenirs sont troubles, enfouis, refoulés.

Ainsi Alice, d’origine écossaise, fille alors jeune du magistrat, incapable de se souvenir de ses années en Afrique du Sud, pas même de sa propre mère, « une ombre, une silhouette, une robe légère qui se détachait sur la lumière du soleil, une voix ». Ses souvenirs sont troubles, enfouis, refoulés.

« Je mélange les endroits, les visages et les noms ; je confonds les villes. Je ne me souviens plus, je ne sais plus ; tout se mêle et s’emmêle. Cela fait si longtemps déjà. […] À quoi bon repenser à tout cela et pourquoi faut-il que je raconte le peu dont je me souviens ? C’est du passé, et je préfère ne pas penser au passé, je ne pense jamais aux choses désagréables, j’en ai fait une règle, une règle immuable, j’ai brûlé toutes les photos et les lettres de cette époque je ne les ai plus non plus, je n’ai conservé aucun souvenir ».

Ainsi Kallie le boiteux, secrétaire de M. Macalister, qui prétend ne rien se rappeler mais dont les souvenirs s’échappent progressivement, précis et inattendus, au son d’un refrain : « C’est tout ce dont je me souviens ». Il confirme l’impression initiale qu’il ne s’est rien passé à Fouriesfontein ; tout peut se résumer à un abondant flot de paroles, d’impressions, de nuances, sur le contexte et l’atmosphère de l’époque. Il n’est finalement qu’une victime, un nègre du nom d’Adam Balie. Rien de grave en somme. Il aurait pu jouer un rôle important ; il fut exécuté à l’orée de la maturité, et on aura tôt fait de l’oublier. Il aurait dû être le héros ; ce n’était qu’un Noir. Les puissants en auront forgé un autre, bien blanc, c’est plus hygiénique. Kallie se tait, après un long monologue : « De toute façon, répète-t-il, je n’avais rien à raconter. »

La voix de Mademoiselle Godby s’élève alors. Elle non plus n’a rien à raconter sur la guerre ; elle ne peut que déclamer de petits faits sans intérêt, sur telle personnalité du village, sur tel événement anodin, pour autant que sa mémoire sur le déclin n’écorche pas le prénom ou la situation. Elle avance par petites touches imperceptibles, achevant la toile de fond que les narrateurs qui l’ont précédée ont commencé à tisser. L’angoisse la saisit, comme Alice qui a brûlé tous ses souvenirs, comme Kallie qui a fui le village.

« Ce sont des choses que l’on oublie, et pour ma part, j’en ai déjà oubliées beaucoup, mais qui me reviennent soudain par bribes maintenant que je commence à en parler, les chevaux que l’on attelle à la lueur de la lanterne, la neige, les bruits de sabots dans la nuit, les voix. L’on finit par en savoir trop, et ce savoir, on n’a pas la liberté de le partager avec d’autres, on en porte le poids, seule. Finalement, le mieux est encore d’oublier. »

« Ce sont des choses que l’on oublie, et pour ma part, j’en ai déjà oubliées beaucoup, mais qui me reviennent soudain par bribes maintenant que je commence à en parler, les chevaux que l’on attelle à la lueur de la lanterne, la neige, les bruits de sabots dans la nuit, les voix. L’on finit par en savoir trop, et ce savoir, on n’a pas la liberté de le partager avec d’autres, on en porte le poids, seule. Finalement, le mieux est encore d’oublier. »

Alice et la tentative d’oubli de l’histoire.

Kallie et le déni des faits réels.

Mademoiselle Godby et la résignation de tout un peuple.

Qui peut les condamner, leur reprocher leur manque d’objectivité, leurs tentatives de vivre envers et contre tout ? Ils sont l’Histoire, celle passée et – le temps de quelques pages – la nôtre.

Les voix qui s’élèvent parmi les ombres sont celles qui ne savent décidément pas oublier, parce que le hennissement des chevaux continue de les hanter, parce que la poussière continue d’irriter leur gorge, parce que le sang a définitivement entaché leur peau, parce que d’autres voix ne cessent de murmurer à leurs oreilles les souvenirs enterrés. C’est tout ce qui leur reste. Ils ont été atteints de plein fouet par la guerre, par quelques misérables semaines de conflit dénué de valeur historique, sans jamais savoir l’appréhender, parce qu’ils étaient à l’écart, incapables de maîtriser ce qui leur arrivait.

« Ces voix – quand je pense à la guerre, quand j’essaie de me rappeler quelque chose de la guerre, ce sont toujours les voix dont je me souviens, et aussi du bruit des chevaux […] C’est à cela, aujourd’hui encore, que se limite la guerre lorsque j’essaie d’y repenser : les voix à la porte d’entrée, la voix de Minnie au salon, la voix d’Adam Balie qui appelle du bout du couloir, peut-être aussi des bruits de pas sous la véranda, quelque chose qui se passait dans une autre pièce, dehors dans la rue ou bien chez les Fourie, dans la petite école de Minnie, dans le quartier métis, mais jamais près de moi ».

*

* *

Pays des fleuves, récit de deux voyages aux Pays-Bas

Chaque narrateur est une monade qui tente de décrire l’histoire de son point de vue, sans perspective de communion. Seule l’exubérante Minnie Colefax, dont la voix ne filtre jamais directement mais qui traverse les différents témoi- gnages, tente vainement de garder uni ce qui a toujours été divisé, malgré les apparences. Les blessures existaient : un bref événement les a dramatiquement révélées. Il n’était dès lors plus de communauté possible. Le village a soudainement disparu dans la brume, et il n’apparaîtra désormais qu’au lecteur soucieux de se laisser à nouveau happer parces obscures voix surgies, l’une d’une tombe, l’autre d’un ruisseau à demi asséché, l’une du sable soulevé brusquement par un vent de provenance inconnue, l’autre de l’intérieur d’une maison à laquelle nous n’avons jamais pleinement accès.

Chaque narrateur est une monade qui tente de décrire l’histoire de son point de vue, sans perspective de communion. Seule l’exubérante Minnie Colefax, dont la voix ne filtre jamais directement mais qui traverse les différents témoi- gnages, tente vainement de garder uni ce qui a toujours été divisé, malgré les apparences. Les blessures existaient : un bref événement les a dramatiquement révélées. Il n’était dès lors plus de communauté possible. Le village a soudainement disparu dans la brume, et il n’apparaîtra désormais qu’au lecteur soucieux de se laisser à nouveau happer parces obscures voix surgies, l’une d’une tombe, l’autre d’un ruisseau à demi asséché, l’une du sable soulevé brusquement par un vent de provenance inconnue, l’autre de l’intérieur d’une maison à laquelle nous n’avons jamais pleinement accès.

Difficile communion, car pour écouter une voix, encore faut-il qu’une autre se taise, sous peine de voir resurgir les incertitudes premières, lorsque tout est encore confus, indiscernable.

« Pardonner, peut-être, est possible, mais oublier, non, les blessures, même si elles se referment, laissent des cicatrices indélébiles. Ce qui est arrivé demeure à tout jamais irrémédiable, irrévocable, et court à travers le souvenir comme du fil de fer barbelé. La poussière, les chevaux, les jeunes cavaliers avec des plumes d’autruche à leur chapeau, les filles avec leurs rubans, Charles Kleynhans à genoux dans la poussière avec son costume noir, le jeune homme souriant d’un air aussi poli qu’absent derrière son bureau, et enfin Adam Balie gisant par terre, mort, dans la plantation d’acacias. […] Nous n’avons rien appris de ce qui est arrivé, les divisions n’ont fait que se creuser, l’amertume n’a fait que grandir. […] Nous n’avons rien appris, nous continuons de faire comme si de rien n’était, comme si rien ne s’était produit, condamnés, me dis-je parfois, à répéter éternellement les mêmes mots, les mêmes gestes, pris au piège dans un manège dont nous ne pouvons plus descendre. Éveillée dans la nuit, j’écoute, seule dans le noir, le tintement et le bruissement presque imperceptibles ».

Entre réconciliation et oubli… Tel est le drame de ce pays déchiré par des guerres, celle des Boers au début du siècle dernier et celle, non moins terrifiante, causée par le système de l’Apartheid, contre lequel Karel Schoeman a beaucoup lutté ; son enga- gement résolu lui vaudra la remise de la plus haute distinction de son pays, l’Ordre du Mérite sud-africain, des mains de Nelson Mandela, en 1999. L’écrivain connaît le prix de la réconciliation ; il sait le poids de la mémoire. Une fois mentionnées les grandes batailles, si enthousiasmantes à écrire et à lire dans des livres, il a conscience qu’il ne reste qu’une population divisée et qui cherche constamment, péniblement, à se reconstruire. Pourquoi a-t-il écrit ce que les voix lui disaient ? Parce que l’histoire, la vraie, se noue dans le drame de la condition humaine. C’est ce qu’il s’attache à exprimer dans sa langue originelle, la langue du drame, l’afrikaans, dont nous goûtons la saveur grâce à l’excellente traduction de Pierre-Marie Finkelstein.

Entre réconciliation et oubli… Tel est le drame de ce pays déchiré par des guerres, celle des Boers au début du siècle dernier et celle, non moins terrifiante, causée par le système de l’Apartheid, contre lequel Karel Schoeman a beaucoup lutté ; son enga- gement résolu lui vaudra la remise de la plus haute distinction de son pays, l’Ordre du Mérite sud-africain, des mains de Nelson Mandela, en 1999. L’écrivain connaît le prix de la réconciliation ; il sait le poids de la mémoire. Une fois mentionnées les grandes batailles, si enthousiasmantes à écrire et à lire dans des livres, il a conscience qu’il ne reste qu’une population divisée et qui cherche constamment, péniblement, à se reconstruire. Pourquoi a-t-il écrit ce que les voix lui disaient ? Parce que l’histoire, la vraie, se noue dans le drame de la condition humaine. C’est ce qu’il s’attache à exprimer dans sa langue originelle, la langue du drame, l’afrikaans, dont nous goûtons la saveur grâce à l’excellente traduction de Pierre-Marie Finkelstein.

Mais voici que les voix « meurent au loin », comme le faible bruissement du vent après son passage. Il ne manque qu’une voix à cette symphonie dysharmonique, celle de l’auteur lui-même qui les a rassemblées, lui qui ne pose aucune question mais se met à leur écoute, se contentant de regarder, d’entendre et de perpétuer le souvenir. Il ne joue plus, rejette le masque alors que la dernière voix s’estompe. Nous sommes encore dans ce village, où plus aucune voix ne perce, sinon la sienne. Sommes-nous dans le passé ou dans le présent ? Qu’importe. Hic et nunc. La question, en dépit de notre rationalisme forcené, ne contient aucun intérêt. Seule notre liberté a désormais une parole à prononcer, pour que l’histoire puisse s’achever en nous, ne serait-ce qu’un instant.

« Tenter de juger cette réalité comme si elle était le résultat d’une suite apparemment logique d’incidents, d’une progression ordonnée de cause à effet, est en l’espèce une tâche impossible à réaliser, tout comme n’a aucun sens le fait de demander, ou de se poser la question de savoir combien de temps va durer mon séjour ici, ou encore quand je pourrai en partir, ce serait vouloir utiliser un système de valeurs étranger : ces questions sont sans réponse. »

Pierre Monastier

Promised Land - trailer

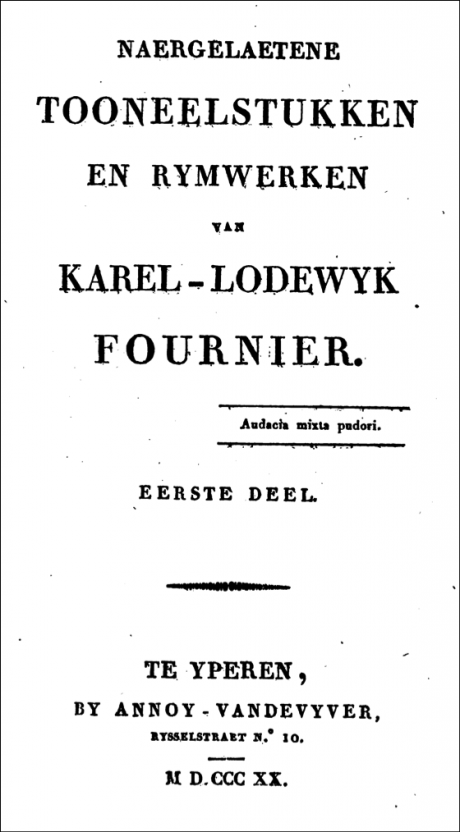

À plusieurs reprises, Fournier émet d’ailleurs l’espoir de voir renaître les arts de sa contrée dans toute leur splendeur (Schept moed, ô Teekenjeugd! volgt de doorlugte vaders, / Den aerbeid miek ze groot: hun bloed doorvloeye uwe aders! / Dat Neêrland eertyds kon, dat kan het nog bestaen / Den weg die leid tot eer is hier een vrye baen.) ; il ne manque pas, au passage, de se moquer de la francomanie de ses concitoyens en vue et de s’opposer aux philosophes français de l’époque.

À plusieurs reprises, Fournier émet d’ailleurs l’espoir de voir renaître les arts de sa contrée dans toute leur splendeur (Schept moed, ô Teekenjeugd! volgt de doorlugte vaders, / Den aerbeid miek ze groot: hun bloed doorvloeye uwe aders! / Dat Neêrland eertyds kon, dat kan het nog bestaen / Den weg die leid tot eer is hier een vrye baen.) ; il ne manque pas, au passage, de se moquer de la francomanie de ses concitoyens en vue et de s’opposer aux philosophes français de l’époque.