Multatuli, par un prêtre défroqué

Choisir entre deux et deux font cinq

et deux et deux font trois

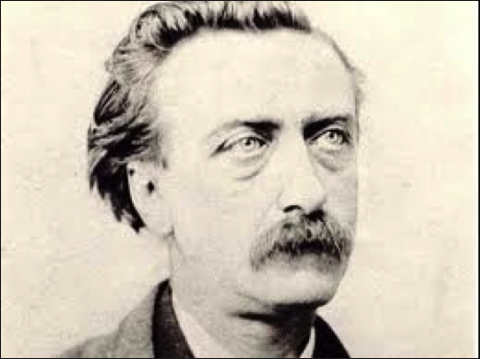

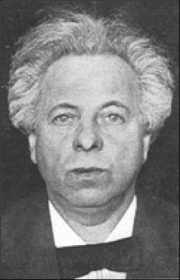

Le 13 mars 1894, les lecteurs du journal de Clemenceau La Justice découvraient en pages 1 et 2 un article intitulé « Un révolté », signé par un certain Benjamin Guinaudeau (1858-194?). Sept ans plus tard, mais cette fois-ci dans L’Aurore (17 avril 1901, p. 1), le même chroniqueur politique et littéraire reprenait la plume pour évoquer cette figure de révolté, à savoir l’écrivain Multatuli. Benjamin Guinaudeau – qui a publié de la poésie sous le pseudonyme Benoni Glador (Vers l’Absolu, 1891) et un essai anticlérical sous celui de l’abbé Daniel (Le Baptême de sang : Histoire d’un complot au Vatican contre la France, 1916) – est un prêtre défroqué, ancien professeur au petit séminaire des Sables et au collège des jésuites de Tours, reconverti dans le journalisme (voir son ouvrage autobiographique : L’abbé Paul Allain, Fasquelle, 1897). Passé par La Dépêche de Toulouse, il a loué ses services à de nombreux périodiques dont L’Avenir, La Revue (ancienne Revue des Revues), Le Temps et Le Réveil économique. En 1898, un de ses confrères de L’Avenir du Loir et Cher écrivait à son propos : « Il desservait, il y a neuf ans, la paroisse de Chargé, près d’Amboise. On pourrait, en face de ses articles d’aujourd’hui, citer des poésies où s’épanchaient, en Larmes et Sourires, les enthousiasmes de la foi. Mais à quoi bon ?... Ce contraste rapide et brutal, c’est l’éternelle, la méprisable histoire de ces évadés du clergé. Gâtés d’esprit et de cœur, ils blasphèment la vérité et n’aspirent plus qu’à corrompre. Traitre à son Dieu, ce Guinaudeau méritait d’être payé pour fraterniser avec les Judas. »

À la soutane, notre homme a en effet substitué le tablier maçonnique, devenant quelques décennies plus tard membre du Conseil Fédéral de la Grande Loge de France. À ses écrits édifiants – Les Dévouées. Paule Sainte-Reine (roman, 1887) et Douze heures avec Bernadette (1887) –, il a fait se succéder des critiques virulentes du clergé comme Les Crimes des Couvents : l’Exploitation des Orphelins (1899) et Le chanoine Moïse (roman, 1902). Mais il n’a pas manqué non plus de brosser, avec le roman à clef Le Maître du Peuple (1905), une féroce satire des parlementaires de son temps et « du socialisme des Petits profits ». Homme bien installé, B. Guinaudeau a dirigé la Caisse générale de retraites de la presse française à compter de sa fondation fin 1927 et été fait chevalier de la Légion d’honneur (1930).

À la soutane, notre homme a en effet substitué le tablier maçonnique, devenant quelques décennies plus tard membre du Conseil Fédéral de la Grande Loge de France. À ses écrits édifiants – Les Dévouées. Paule Sainte-Reine (roman, 1887) et Douze heures avec Bernadette (1887) –, il a fait se succéder des critiques virulentes du clergé comme Les Crimes des Couvents : l’Exploitation des Orphelins (1899) et Le chanoine Moïse (roman, 1902). Mais il n’a pas manqué non plus de brosser, avec le roman à clef Le Maître du Peuple (1905), une féroce satire des parlementaires de son temps et « du socialisme des Petits profits ». Homme bien installé, B. Guinaudeau a dirigé la Caisse générale de retraites de la presse française à compter de sa fondation fin 1927 et été fait chevalier de la Légion d’honneur (1930).

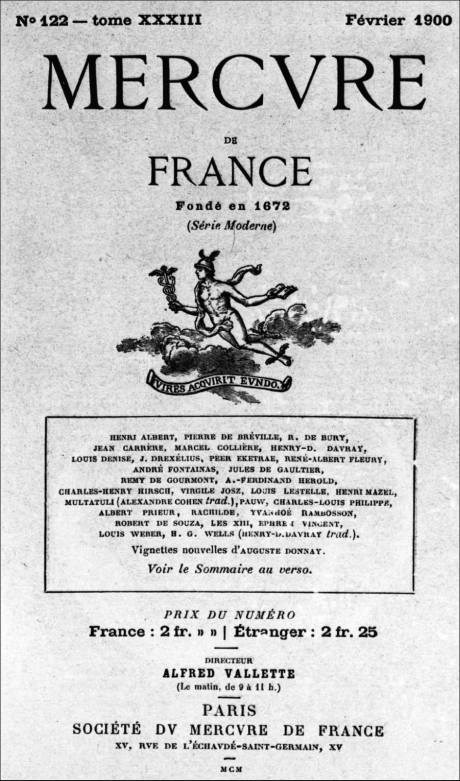

Ses deux contributions sur Multatuli révèlent sa foi anticléricale et son ralliement à des idées proches de l’anarchisme. Dans chaque papier, il cite des extraits de proses du Néerlandais traduites par Alexandre Cohen (parues d’abord dans la Revue de l’Évolution et le Mercure de France, puis, en 1901, dans le volume Pages Choisies). (D. C.)

Multatuli

UN RÉVOLTÉ

J’ai lu, il y a quelques jours, dans les Débats roses (1), un sommaire « éreintement » de Multatuli. On y instruit son procès en un tour de main. C’était un triste sire, vaniteux, sans morale, pauvre par sa faute. Qu’il eût quelque talent, on ne le saurait nier, sans doute ; mais il en fit si mauvais usage ! Quel bien peut-on penser d’un homme qui ose écrire des choses monstrueuses comme celle-ci : « Le catholicisme est une erreur, le protestantisme est une peste. Je l’ai vu cent fois. Ne laissez jamais s’établir en Belgique l’idée que le libéralisme soit un avec le protestantisme. Nous devons lutter pour la vérité, pour nous et pour nos enfants, soit ! Il n’y a pas à choisir, par conséquent, entre deux et deux font cinq et deux et deux font trois. Mais, si le choix entre des mensonges était possible, j’aimerais cent fois mieux voir mon petit garçon servir la messe en enfant de chœur que protestant. Voyez-vous, le protes- tantisme n’est pas une affaire de dogme. Être protestant, proprement, c’est respecter les convenances qui rapportent, les valeurs sûres, la sagesse banale. L’unité du protestantisme dans la diversité des croyances, c’est l’intérêt. »

Mimi, seconde femme de Multatuli

Vous voyez la tête d’un rédacteur ou d’un abonné des Débats, à la lecture de tels blasphèmes. Aussi, Multatuli n’a pas à demander son reste ; on l’exécute comme il le mérite.

Vous voyez la tête d’un rédacteur ou d’un abonné des Débats, à la lecture de tels blasphèmes. Aussi, Multatuli n’a pas à demander son reste ; on l’exécute comme il le mérite.

Mais tout le monde ne partage pas, sur cet homme, l’opinion des Débats. En Hollande, son pays, si beaucoup se signent d’horreur à son nom, beaucoup l’aiment et l’acclament. Il commence à être connu en France, surtout parmi les jeunes qui ont l’intelligence ouverte à toutes les idées, de quelque point de l’horizon que le vent les apporte.

Et il faut ajouter que la fière indépendance de Multatuli, la verve cinglante avec laquelle il démasque et fustige les hypocrisies, sa raillerie mordante, son ironie corrosive, lui ont fait parmi nous beaucoup d’admirateurs et d’amis.

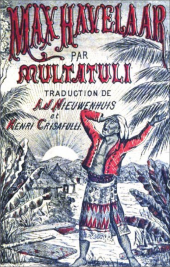

Multatuli est un pseudonyme. Celui qui signa ainsi Max Havelaar, Idées, Lettres d’amour, etc., s’appelait réellement Eduard Douwes Dekker. Il était né, le 2 mai 1820, à Amsterdam (2).

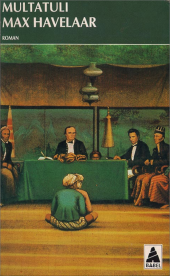

En 1856, il fut promu au grade d’assistent-resident de Lebak, dans la province de Bantam, aux Indes néerlandaises. Le nouveau fonctionnaire s’aperçut vite que la population indigène dont il avait l’administration était indignement pressurée et exploitée par le régent javanais du district que soutenait le résident de Bantam en personne.

Douwes Dekker n’hésita pas, malgré tout. Il adressa des avertissements au régent javanais. Celui-ci n'en tint aucun compte. Douwes Dekker alors recourut directement au gouverneur général, demandant la mise en accusation du régent.

La réponse ne se fit pas attendre. Douwes Dekker reçut l’ordre de faire ses malles et de se rendre dans un autre district.

Au lieu d’obéir, il envoya sa démission motivée au gouverneur et revint eu Europe. Il essaya d’obtenir justice près de la Chambre des députés de Hollande ; mais, naturellement, ce fut peine perdue, on ne l’écouta pas.

Alors Douwes Dekker écrivit pour gagner son pain et celui de sa femme et de ses deux enfants.

Idées, vol. 2

Son premier livre, Max Havelaar, déchaîna contre lui une tempête d’injures et de haines. L’hypocrisie des marchands hollandais, « invoquant Dieu quand même et toujours, implorant son intervention dans toutes leurs entreprises commerciales et dans leurs sales petites combinaisons poli- tiques », y est dévoilée et mise à nu, dans toute sa vilenie. Deux personnages de ce roman sont des types impérissables, le marchand Droogstoppel et le pasteur Wawelaar. Droogstoppel est un excellent homme, qui aime Dieu et ses ministres. Il a beaucoup de reconnaissance pour les missionnaires, parce que, dit-il, « ils apprennent aux païens habitant les Indes à connaître le seul Dieu véritable et véridique qui est le Dieu de la Hollande, et grâce à cette initiation – facilitée par la pieuse armée occupant les colonies – ces malheureux, rejetant leurs idoles, achètent la miséricorde divine, en travaillant et en cultivant du café pour nous. »

Son premier livre, Max Havelaar, déchaîna contre lui une tempête d’injures et de haines. L’hypocrisie des marchands hollandais, « invoquant Dieu quand même et toujours, implorant son intervention dans toutes leurs entreprises commerciales et dans leurs sales petites combinaisons poli- tiques », y est dévoilée et mise à nu, dans toute sa vilenie. Deux personnages de ce roman sont des types impérissables, le marchand Droogstoppel et le pasteur Wawelaar. Droogstoppel est un excellent homme, qui aime Dieu et ses ministres. Il a beaucoup de reconnaissance pour les missionnaires, parce que, dit-il, « ils apprennent aux païens habitant les Indes à connaître le seul Dieu véritable et véridique qui est le Dieu de la Hollande, et grâce à cette initiation – facilitée par la pieuse armée occupant les colonies – ces malheureux, rejetant leurs idoles, achètent la miséricorde divine, en travaillant et en cultivant du café pour nous. »

Je voudrais citer beaucoup, pour donner une idée du talent avec lequel Multatuli, – un mélange de Voltaire et d’Henri Heine – secoue les vieilles idoles et les vieux préjugés.

Voici un passage du Dialogue japonais, d’après la traduction d’Alexandre Cohen, le même qui avait traduit Âmes solitaires pour le théâtre de Lugné-Poe, et qu’on vient d’expulser :

« Je suis allé rendre visite aux Japonais, et j’ai déjeuné avec eux.

Je donnai ma carte : Multatuli, homme de génie.

Le secrétaire nota quelque chose. Je regardai au-dessus de son épaule et je vis qu’il m’inscrivait dans la rubrique : Curiosités industrielles, juste sous la pièce d’artillerie qu’ils avaient vu couler à Delft.

- Homme de génie… qu’est-ce que c’est que métier-là ?

Je toussai et dis très naïvement :

- Je ne le sais pas, ô Kami !

- Savez-vous fabriquer des horloges ?

- Non, Kami !

- Non, Kami !

- Ou des parapluies ?

- Non plus. Kami.

- Des montres avec des obscénités ?

- Hélas ! non, Kami.

- Savez-vous pratiquer la section césarienne ?

- Non plus, Kami.

Mais cette question méme me sortit d’embarras, et avant que la bonne n’entrât, que le Kami avait fait appeler pour servir de sujet d’expérience à ma présumée habileté, je m’écriai, avec toute l’arrogance de quelqu’un qui croit avoir découvert quelque chose :

- J’y suis, Kami, je suis mal né !

De nouveau, le secrétaire inscrivit quelque chose dans son calepin. Rubrique : Curiosités naturelles. Je fus enregistré sous Malcolm de Macbeth.

- Ah, vous êtes mal-né. Bien. Mais que savez-vous faire ?

- Je sais dire la vérité de temps en temps, ô Kami l

Toute la légation sursauta et regarda mon ventre – qui était absent. C’est dans cette particularité qu’ils trouvèrent ma seule excuse de ne l’avoir pas encore ouvert. Mais – et ceci ils le reconnurent avec une franchise toute japonaise, – là où il n’y a rien, le mensonge lui-même perd son droit à l’assassinat sur la vérité.

- Et combien cela vous rapporte-t-il ? demanda avec intérêt le Kami.

- Cela ne me rapporte rien, ô aimable Kami !

Le secrétaire inscrivit dans son calepin :

‘‘La vérité est tellement bon marché en Hollande qu’on ne la paye pas. Mais ceux qui la fournissent n’ont pas de ventre.’’ […]

Lignes de Multatuli

- Dites-moi donc, homme de génie mal-né, combien de Dieux y a-t-il ?

- Dites-moi donc, homme de génie mal-né, combien de Dieux y a-t-il ?

- Je ne saurais pas vous le dire au juste, Kami. Voyons… La Norwège, la Suède, la Russie, la Pologne, Anhalt-Dessau, Hildburghausen, Monaco…

- Mais c’est de la géographie, cela ! Je vous ai demandé les Dieux… vous appelez ça ici, je crois, théologie.

- Certainement, Kami. Mais la théologie est basée sur la géographie, et plus spécialement sur la géographie politique. Chaque État a son Dieu particulier… ou bien deux… un Dieu antique et un moderne. Lorsque la principauté de Hechingen déclare la guerre à la Russie, il s’en suit un conflit entre les Dieux respectifs de ces pays. Le Dieu de la Hollande est le meilleur.

- Comment le savez-vous ?

- Kami, cela se trouve imprimé dans tous les livres de classe hollandais. Du reste il l’a prouvé en mainte circonstance. Il a détruit l’Armada, et alors le Dieu de l’Espagne s’est lamentablement retiré. »

Multatuli a écrit, dans cet esprit et sur ce ton, plusieurs volumes qui firent les délices des mécréants et la rage des âmes saintes, après quoi il mourut, en Allemagne, au bout de vingt ans d’exil et de misère.

Les Débats ont raison, cet homme est gaiement méprisable et dangereux.

B. Guinaudeau, La Justice, 13 mars 1894

(1) Le 8 mars 1894, le Journal des débats politiques et littéraire publiait dans son édition du soir, sur papier blanc et rose (d’où le nom les Débats roses) : « Lettres de Multatuli » du pasteur wallon Louis Bresson.

(2) En réalité le 2 mars 1820.

Mercure de France, fév. 1900, avec des contes de Multatuli

traduits par A. Cohen

MULTATULI

Il y a quelques années déjà que M. Alexandre Cohen commença de nous donner, à la Revue de l’Évolution, puis au Mercure de France, des traductions de certains passages des œuvres de son compatriote Multatuli.

Aujourd’hui, il réunit ces fragments en volume (1) et nous les offre, précédés d’une notice biographique sur l’auteur et d’une exquise préface d’Anatole France.

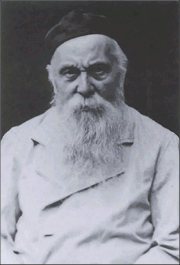

Julius Pée (1871-1951), un des traducteurs de Multatuli

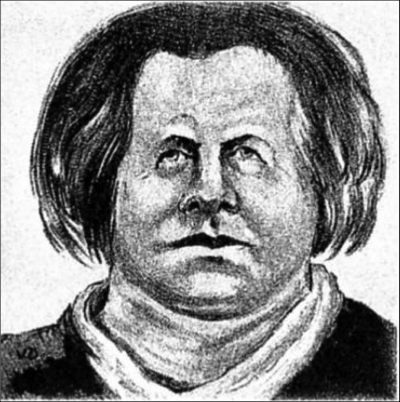

C’est une étrange et captivante figure que celle de ce révolté hollandais, de ce démolisseur de préjugés, de ce fustiger d’hypocrisies et de mensonges, en lutte contre toutes les puissances sociales et tenant tête, seul, à toutes les haines et à toutes les colères. Anatole France le compare à Voltaire et à nos philosophes du dix-huitième siècle. Il y a, certes, de nombreux points de ressemblance. Mais Multatuli était plus isolé, plus faible devant la masse compacte des hostilités et des résistances ; il lui fallait donc plus de courage. Il paraît plus âpre, aussi, plus froidement résolu. Son ironie joviale et corrosive trahit une conviction plus profonde ; sa phrase a, beaucoup plus que celle de Voltaire et des autres – sauf peut-être celle de Diderot, par moments –, l’accent de la sincérité, le vrai son de la conscience indignée.

C’est une étrange et captivante figure que celle de ce révolté hollandais, de ce démolisseur de préjugés, de ce fustiger d’hypocrisies et de mensonges, en lutte contre toutes les puissances sociales et tenant tête, seul, à toutes les haines et à toutes les colères. Anatole France le compare à Voltaire et à nos philosophes du dix-huitième siècle. Il y a, certes, de nombreux points de ressemblance. Mais Multatuli était plus isolé, plus faible devant la masse compacte des hostilités et des résistances ; il lui fallait donc plus de courage. Il paraît plus âpre, aussi, plus froidement résolu. Son ironie joviale et corrosive trahit une conviction plus profonde ; sa phrase a, beaucoup plus que celle de Voltaire et des autres – sauf peut-être celle de Diderot, par moments –, l’accent de la sincérité, le vrai son de la conscience indignée.

Eduard Douwes Dekker – en littérature Multatuli – fut d’abord fonctionnaire colonial, au service de son pays. Il fut témoin d’ignominies dont il ne voulut pas, par son silence, se faire le complice.

C’était vers 1856, pendant qu’il administrait, en qualité d’assistant-résident, le district de Lebak, à Java.

Le régent indigène, l’Adhipatti, fonctionnaire, lui aussi, du gouvernement hollandais, commettait de monstrueuses exactions. La nuit, les pauvres exploités venaient se plaindre à Douwes Dekker. Ils se cachaient, rampaient à travers les hautes herbes peur n’être pas vus. Ils ne réussissaient pas toujours à tromper la vigilance des espions, et, alors, ils disparaissaient mystérieusement, sans qu’on entendît plus jamais parler d’eux, à moins que les crocodiles de la rivière ne voulussent pas de leurs cadavres et qu’on ne les repêchât par hasard, ce qui arrivait de temps à autre.

Douwes Dekker dénonça les forfaits de l’Adhipatti au résident de Bentam, puis au gouverneur général. Il demanda justice, au nom des victimes. On lui répondit en le nommant à un autre poste, avec des menaces pour l’avenir s’il ne se faisait pas une plus saine conception de ses devoirs.

Douwes Dekker donna sa démission, revint en Hollande et là, de 1859 à 1887, avec sa plume pour toute arme, il mena contre le gouvernement, contre l’ordre social qui comportait, tolérait et encourageait de tels crimes, une guerre sans merci.

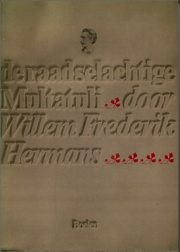

W.F. Hermans, Multatuli, l’énigmatique, 1976

Son premier livre fut un roman. Max Havelaar, dans lequel il racontait ce qu’il avait vu à Java. On fit tout ce qui fut possible pour l’étouffer. Multatuli avait contre lui son propre éditeur, qui ne désirait qu’une chose : ne pas vendre l’œuvre scandaleuse et sacrilège. Mais, Max Havelaar finit tout de même par arriver au public. L’auteur y disait : « Moi, Multatuli, qui ai beaucoup souffert, je prends la plume. Et je ne demande pas d’indulgence pour la forme de mon livre. Cette forme m’a paru indiquée pour atteindre mon but.

Son premier livre fut un roman. Max Havelaar, dans lequel il racontait ce qu’il avait vu à Java. On fit tout ce qui fut possible pour l’étouffer. Multatuli avait contre lui son propre éditeur, qui ne désirait qu’une chose : ne pas vendre l’œuvre scandaleuse et sacrilège. Mais, Max Havelaar finit tout de même par arriver au public. L’auteur y disait : « Moi, Multatuli, qui ai beaucoup souffert, je prends la plume. Et je ne demande pas d’indulgence pour la forme de mon livre. Cette forme m’a paru indiquée pour atteindre mon but.

Ce but est double :

J’ai, en premier lieu, voulu laisser un héritage sacré à mon petit Max et à sa petite sœur, lorsque leurs parents seront morts de misère. De ma main, j’ai voulu donner des lettres de noblesse à nos enfants.

Deuxièmement, je veux être lu.

Oui, je veux être lu ! Je veux être lu par les hommes d’État, qui doivent tenir compte des signes des temps ; par les littérateurs qui, eux aussi, voudront lire le livre dont on dit tant de mal ; par les commerçants qui s’intéressent aux ventes de café ; par les chambrières qui me prennent en location pour quelques sous ; par les gouverneurs généraux retraités ; par les ministres en activité ; par les laquais de ces Excellences ; par les pasteurs qui, more majorum, proclameront que je m’attaque au Tout-Puissant, tandis que je ne me révolte que contre le misérable petit dieu qu’ils se sont fait à leur image.

Oui, je serai lu.

… Et… si on s’obstinait à ne pas me croire ?

Alors je traduirais mon livre dans les quelques langues que je sais, et dans les nombreux idiomes que je pourrai apprendre, pour demander à l’Europe ce qu’en vain j’aurais cherché dans les Pays-Bas.

Et dans les capitales on chanterait des chansons avec des refrains comme celui-ci : Il est un royaume de pirates au bord de la mer, entre la Westphalie et l’Escaut.

Et si cela non plus ne devait servir de rien ?

Alors je traduirais mon livre en malais, en javanais, en soundah, en alfour, en boughi, en battaq…

Et je précipiterais des hymnes provocateurs de révoltes dans les âmes de ces pauvres martyrs à qui j’ai promis secours, moi, Multatuli.

Aide et secours par des moyens légaux, si possible… par la voie légitime de la violence, s’il le faut.

Emile Van Heurck (1871-1931), un des traducteurs de Multatuli

Que dites-vous de l’homme qui parle sur ce ton ? En aucun pays du monde il n’en faudrait beaucoup de cette trempe pour faire des révolutions.

Multatuli a fait la sienne. Il a créé, dans cette Hollande où l’on acclame aujourd’hui la parole de Domela Nieuwenhuis, un mouvement d’émancipation qui ne s’arrêtera pas.

Après Max Havelaar, il n’a cessé, sous une forme ou sous une autre, de jeter à pleines mains la bonne semence.

« Il s’attaque à tout ce qui est sacré aux hommes, disait un journal de La Haye. Il prône la plus perverse des morales. Il bouscule et foule aux pieds tout ce que la nation a appris à aimer et à vénérer. Il nie Dieu, la Bible et l’Evangile. Il nie l’existence de l’âme, l’immortalité et le salut… »

C’est vrai. Multatuli n’a pas du tout la bosse du respect. Il fouille, d’un œil implacable, au fond de toutes les choses vénérables ; il voit de quoi sont faites la piété, la charité, la chasteté, les traditionnelles vertus familiales et sociales. Et il en démasque tout le foncier égoïsme, toute l’hypocrite brutalité. En quelques traits, il marque ineffaçablement la face de la Bête d’iniquité – roi, prêtre, juge – sous laquelle le stupide troupeau des hommes a toujours courbé l’échine. En voulez-vous un exemple ? Voici :

Maison où est mort Multatuli à Nieder Ingelheim

JURISPRUDENCE

Le gendarme. - Monsieur le juge, voici l’homme qui a assassiné la nommée Barberette.

Le juge. - Cet homme sera pendu… Comment s’y est-il pris ?

Le gendarme. - Il l’a coupée en petits morceaux et mise dans la saumure.

Le juge. - Il a fort mal agi en cela. Il sera pendu.

Lothario. - Juge, je n’ai pas assassiné Barberette. Bien au contraire : je l’ai nourrie, vêtue et hébergée. Il y a des témoins qui vous diront que je suis un brave homme et non pas un assassin.

Le juge. - Homme, tu seras pendu. Tu aggraves ton cas par la présomption. Il sied mal à quelqu’un qui… est accusé de quelque chose de se prétendre un homme de bien.

Lothario. - Mais, juge, il y a des témoins qui vous l’affirmeront ! Et puisque je suis accusé d’avoir commis un assassinat…

Le juge. - Tu seras pendu ! Tu as coupé en menus morceaux la nommée Barberette, tu l’as mise dans la saumure et tu es présomptueux… trois délits capitaux !...

Multatuli, La Sainte Vierge, trad. E. Van Heurck, 1898

Qui êtes-vous, ma bonne femme ?

Qui êtes-vous, ma bonne femme ?

La femme. - Je suis Barberette.

Lothario. - Dieu merci ! Juge, vous voyez que je ne l’ai pas assassinée.

Le juge. - Oui, il parait. Mais la saumure ?

Barberette. - Non, juge, il ne m’a pas mise dans la saumure. Il m’a, au contraire, fait beaucoup de bien. C’est un noble cœur !

Lothario. - Vous l’entendez, juge ! Elle dit que je suis un brave homme.

Le juge. - Ahem !... Le troisième point subsiste toujours. Gendarme, emmenez cet homme. Il sera pendu. Il est coupable de présomption…

Greffier, invoquez dans les considérants du jugement la jurisprudence du Patriarche de Lessing.

Dans Nathan le Sage, Lessing fait dire an Patriarche : « N’importe ! Le Juif sera brûlé. »

La scène de Lessing et celle de Multatuli sont encore l’exacte expression de ce que nous avons sous les yeux. Sur ce point, les apôtres de justice n’ont guère réussi. La Bête, en robe ou en culotte rouge, est toujours aussi ignominieusement féroce.

Les apôtres s’y sont-ils mal pris ? Faut-il conclure que la meilleure voie du progrès, toute expérience faite, est celle que Multatuli appelle « la voie légitime de la violence » ?

B. Guinaudeau, L’Aurore, 17 avril 1901

(1) Mutatuli, Pages choisies, traduites par Alexandre Cohen, Société du Mercure de France, 15, rue de l’Échaudé-Saint-Germain. (En 1893-1894, la revue Le Réveil a publié, en plus d’autres textes du Néerlandais, une traduction de son drame : Vorstenschool - 1875 - sous le titre L’École des princes. D’autres périodiques ont donné des passages de l’œuvre de l’écrivain, par exemple La Revue blanche.)

G. Compayré, « Chronique de l’étranger »,

L’Éducation nationale. Journal général de l’enseignement primaire,

15 avril 1887, p. 89.

anniversaire. Multatuli », Les Nouvelles littéraires, 12 mars 1927, p. 7) en espérant voir paraître bientôt une traduction du Max Havelaar de meilleure qualité que celle réalisée par

anniversaire. Multatuli », Les Nouvelles littéraires, 12 mars 1927, p. 7) en espérant voir paraître bientôt une traduction du Max Havelaar de meilleure qualité que celle réalisée par

Mais où le scandale devint flagrant, ce fut lorsque l’assistant osa dénoncer au résident de Bantam les exactions quotidiennes du régent indigène. De quoi se mêlait ce gêneur ? Ne savait-il donc pas que le régent, quoique indigène, avait l’honneur de procurer des femmes au résident hollandais ? C’était là un service signalé rendu à la cause de la civilisation. Que fallait-il de plus au moraliste ?

Mais où le scandale devint flagrant, ce fut lorsque l’assistant osa dénoncer au résident de Bantam les exactions quotidiennes du régent indigène. De quoi se mêlait ce gêneur ? Ne savait-il donc pas que le régent, quoique indigène, avait l’honneur de procurer des femmes au résident hollandais ? C’était là un service signalé rendu à la cause de la civilisation. Que fallait-il de plus au moraliste ? Max Havelaar

Max Havelaar Il faut lire dans la remarquable traduction de M. Alexandre Cohen, ces Légendes d’autorité qu’il a choisies parmi les étranges Lettres d’amour, parues en 1861. Multatuli avait rapporté d’Orient le génie des paraboles. Il en consacre une à chaque injustice, et toutes, toutes, celle qui décrit le premier agenouillement de l’homme comme celle qui raconte la naissance des dynasties, se terminent par le même refrain, aussi monotone que la routine humaine : « Et cela est resté ainsi jusqu’à ce jour. »

Il faut lire dans la remarquable traduction de M. Alexandre Cohen, ces Légendes d’autorité qu’il a choisies parmi les étranges Lettres d’amour, parues en 1861. Multatuli avait rapporté d’Orient le génie des paraboles. Il en consacre une à chaque injustice, et toutes, toutes, celle qui décrit le premier agenouillement de l’homme comme celle qui raconte la naissance des dynasties, se terminent par le même refrain, aussi monotone que la routine humaine : « Et cela est resté ainsi jusqu’à ce jour. » Mais il aida tout de même à la beauté de l’avenir car il détruisit plus d’erreurs qu’il ne froissa de vérités. Et n’est-ce pas une loi de la nature que ceux qui travaillent à émonder sur le vieil arbre social le bois mort des préjugés et des abus, soient obligés, pour accomplir leur nécessaire travail, de trancher de temps à autre une jeune pousse et de meurtrir quelquefois la sève au cœur des branches nouvelles ?

Mais il aida tout de même à la beauté de l’avenir car il détruisit plus d’erreurs qu’il ne froissa de vérités. Et n’est-ce pas une loi de la nature que ceux qui travaillent à émonder sur le vieil arbre social le bois mort des préjugés et des abus, soient obligés, pour accomplir leur nécessaire travail, de trancher de temps à autre une jeune pousse et de meurtrir quelquefois la sève au cœur des branches nouvelles ? * C’est plus généralement contre l’esprit de son temps et la médiocrité de la littérature de son pays que s’est élevé l’écrivain : « Multatuli, avait eu le courage et la hardiesse de dénoncer cette folie collective de rhétorique qui empoisonnait la littérature néerlandaise à cette époque. Il cria son réquisitoire sur tous les toits et à travers toutes les plaines de la Hollande, s’acharnant à démasquer la bourgeoisie qui étouffait toutes les âmes libres et cherchait à les anéantir, – que ce soit aux Indes Néerlandaises ou dans la métropole ; il claironna ses sarcasmes sur la ‘‘chinoiserie’’ de la littérature ; il défendit passionnément le droit des âmes à s’épanouir, et celui des cerveaux à penser. Une grande célébrité et une vie misérable furent sa récompense et son lot. » (

* C’est plus généralement contre l’esprit de son temps et la médiocrité de la littérature de son pays que s’est élevé l’écrivain : « Multatuli, avait eu le courage et la hardiesse de dénoncer cette folie collective de rhétorique qui empoisonnait la littérature néerlandaise à cette époque. Il cria son réquisitoire sur tous les toits et à travers toutes les plaines de la Hollande, s’acharnant à démasquer la bourgeoisie qui étouffait toutes les âmes libres et cherchait à les anéantir, – que ce soit aux Indes Néerlandaises ou dans la métropole ; il claironna ses sarcasmes sur la ‘‘chinoiserie’’ de la littérature ; il défendit passionnément le droit des âmes à s’épanouir, et celui des cerveaux à penser. Une grande célébrité et une vie misérable furent sa récompense et son lot. » (

« Parlons de l’homme, puisqu’aussi bien l’Odéon a rallumé cette veilleuse que d’aucuns prirent un moment pour une étoile.

« Parlons de l’homme, puisqu’aussi bien l’Odéon a rallumé cette veilleuse que d’aucuns prirent un moment pour une étoile.  cycle romanesque :

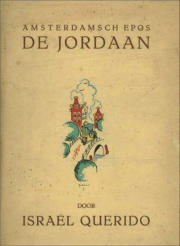

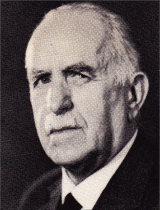

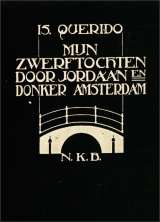

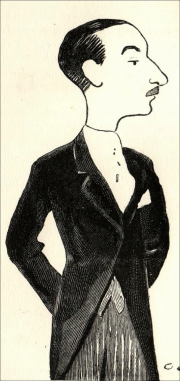

cycle romanesque :  La première partie de son cycle De Jordaan a donné lieu à quelques commentaires dans la presse de langue française. Écoutons un critique de la Bibliothèque universelle et Revue suisse (« Chronique hollandaise. Dernière œuvre d’Israël Quérido », septembre 1912, p. 630-632) qui, dès la parution du volume en néerlandais, soit vingt ans avant sa traduction en français, s’enthousiasmait : « Ce serait manquer à notre devoir de chroniqueur, si, à côté de ces manifestations diverses de la vie publique, nous ne signalions pas l’événement littéraire du jour, l’apparition du dernier livre d’Israël Quérido. Non pas que Quérido soit un nouveau venu ou un inconnu dans le monde des lettres hollandais. Il est sorti des rangs du prolétariat d’Amsterdam. Son père le mit en apprentissage chez un horloger, mais il n’y resta pas longtemps et devint ouvrier diamantaire. Un peu plus tard, il se fit joaillier. Il avait dix-neuf ans, il se maria, ses affaires périclitèrent et il connut la misère noire, le dénuement absolu. Au milieu de ces terribles épreuves, il ne s’abandonna point ; il se rejeta avec d’autant plus d’ardeur vers les lettres qui avaient été la passion de sa jeunesse et qui lui apparaissaient comme un gagne-pain. Autodidacte dans toute la force du terme, il étendit ses connaissances, s’assimila les langues étrangères et publia des études critiques et des romans.

La première partie de son cycle De Jordaan a donné lieu à quelques commentaires dans la presse de langue française. Écoutons un critique de la Bibliothèque universelle et Revue suisse (« Chronique hollandaise. Dernière œuvre d’Israël Quérido », septembre 1912, p. 630-632) qui, dès la parution du volume en néerlandais, soit vingt ans avant sa traduction en français, s’enthousiasmait : « Ce serait manquer à notre devoir de chroniqueur, si, à côté de ces manifestations diverses de la vie publique, nous ne signalions pas l’événement littéraire du jour, l’apparition du dernier livre d’Israël Quérido. Non pas que Quérido soit un nouveau venu ou un inconnu dans le monde des lettres hollandais. Il est sorti des rangs du prolétariat d’Amsterdam. Son père le mit en apprentissage chez un horloger, mais il n’y resta pas longtemps et devint ouvrier diamantaire. Un peu plus tard, il se fit joaillier. Il avait dix-neuf ans, il se maria, ses affaires périclitèrent et il connut la misère noire, le dénuement absolu. Au milieu de ces terribles épreuves, il ne s’abandonna point ; il se rejeta avec d’autant plus d’ardeur vers les lettres qui avaient été la passion de sa jeunesse et qui lui apparaissaient comme un gagne-pain. Autodidacte dans toute la force du terme, il étendit ses connaissances, s’assimila les langues étrangères et publia des études critiques et des romans.  Zegepraal (Le Triomphe), à l’allure lyrique, obtint moins de succès ; le quatrième, Kunstenaarsleven (Vie d’artiste), plus psychologique, fut plus favorablement apprécié, mais sans ajouter grandement à sa réputation. Puis ce furent des essais critiques et on se demandait si l’écrivain original qu’on attendait n’était point épuisé et si l’épopée qu’il avait annoncée sur Amsterdam paraîtrait jamais. Ces craintes étaient vaines. Quérido s’était réfugié, comme autrefois Rembrandt, dans le quartier juif d’Amsterdam, le Jourdain, ainsi qu’on l’appelle ; il a vécu de la vie de ce quartier, étudiant ses passions, ses désirs, ses amours, ses haines, et il en revient avec un volume, Le Jourdain, qui a obtenu tout de suite un succès de librairie sans précédent. Édité par la Société de la bonne lecture, il a été vendu en quelques mois à 18 000 exemplaires ; l’ancien directeur du grand journal d’Amsterdam, le Handelsblad, M.

Zegepraal (Le Triomphe), à l’allure lyrique, obtint moins de succès ; le quatrième, Kunstenaarsleven (Vie d’artiste), plus psychologique, fut plus favorablement apprécié, mais sans ajouter grandement à sa réputation. Puis ce furent des essais critiques et on se demandait si l’écrivain original qu’on attendait n’était point épuisé et si l’épopée qu’il avait annoncée sur Amsterdam paraîtrait jamais. Ces craintes étaient vaines. Quérido s’était réfugié, comme autrefois Rembrandt, dans le quartier juif d’Amsterdam, le Jourdain, ainsi qu’on l’appelle ; il a vécu de la vie de ce quartier, étudiant ses passions, ses désirs, ses amours, ses haines, et il en revient avec un volume, Le Jourdain, qui a obtenu tout de suite un succès de librairie sans précédent. Édité par la Société de la bonne lecture, il a été vendu en quelques mois à 18 000 exemplaires ; l’ancien directeur du grand journal d’Amsterdam, le Handelsblad, M.  Plus de dix ans après ces lignes, l’auteur et éditeur flamand

Plus de dix ans après ces lignes, l’auteur et éditeur flamand  « Le Jordaan de Querido est d’une observation chaotique dans sa plénitude. L’auteur ne se contente pas de nous décrire un ménage, il nous en décrit douze, dont chacun fournirait la matière d’un roman. Parce qu’il anime son sujet, parce qu’il vit dans son roman, Querido va à l’encontre des peintures modernes pour qui l’art est tout entier ordonnance et discipline. Mais souvent, par le romantisme de sa vision, par le lyrisme de ses sensations, il atteint au sublime. Je pense à la scène des danseurs dans la rue, à la nuit sur le Zuiderzee, à l’asile de Frans Leerlap, à la ‘‘Turksche Wacht’’, cet antique guet-apens qui dépasse

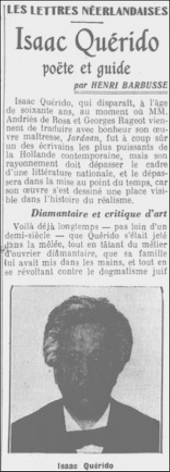

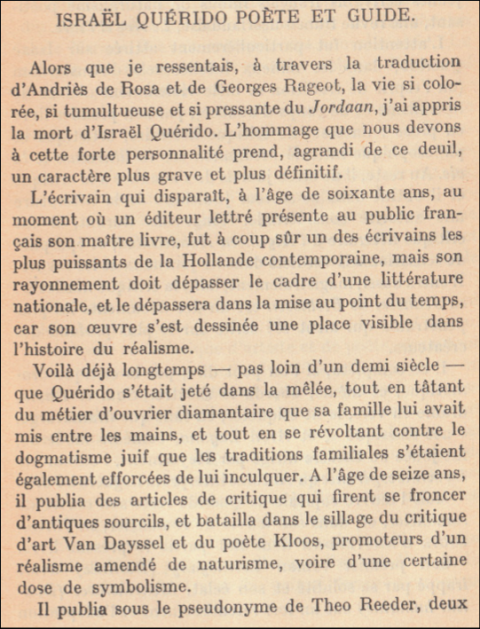

« Le Jordaan de Querido est d’une observation chaotique dans sa plénitude. L’auteur ne se contente pas de nous décrire un ménage, il nous en décrit douze, dont chacun fournirait la matière d’un roman. Parce qu’il anime son sujet, parce qu’il vit dans son roman, Querido va à l’encontre des peintures modernes pour qui l’art est tout entier ordonnance et discipline. Mais souvent, par le romantisme de sa vision, par le lyrisme de ses sensations, il atteint au sublime. Je pense à la scène des danseurs dans la rue, à la nuit sur le Zuiderzee, à l’asile de Frans Leerlap, à la ‘‘Turksche Wacht’’, cet antique guet-apens qui dépasse  Lors de la parution de la traduction française - qui devait connaître semble-t-il plusieurs tirages -, les journaux partageant les idées révolutionnaires de Henri Barbusse firent l’éloge et de l

Lors de la parution de la traduction française - qui devait connaître semble-t-il plusieurs tirages -, les journaux partageant les idées révolutionnaires de Henri Barbusse firent l’éloge et de l « M. Henri Barbusse, dans l’excellente préface qu’il consacre à l’ouvrage, évoque d’autres noms de peintres, et plus grands peut-être : ‘‘La sarabande tragi-comique de la vie du quartier se déroule ainsi, documentaire comme du Téniers, pathétique comme du Breughel, poussée par masses comme de la fresque. » C’est assez dire la lignée spécifiquement flamande dans laquelle s’insère ce livre. À un autre moment M. Barbusse écrit, à propos de Querido : « Son rayonnement doit dépasser le cadre d’une littérature nationale et le dépassera dans la mise au point des temps, car son œuvre s’est dessinée une place visible dans l’histoire du réalisme.

« M. Henri Barbusse, dans l’excellente préface qu’il consacre à l’ouvrage, évoque d’autres noms de peintres, et plus grands peut-être : ‘‘La sarabande tragi-comique de la vie du quartier se déroule ainsi, documentaire comme du Téniers, pathétique comme du Breughel, poussée par masses comme de la fresque. » C’est assez dire la lignée spécifiquement flamande dans laquelle s’insère ce livre. À un autre moment M. Barbusse écrit, à propos de Querido : « Son rayonnement doit dépasser le cadre d’une littérature nationale et le dépassera dans la mise au point des temps, car son œuvre s’est dessinée une place visible dans l’histoire du réalisme.  En revanche, les Études, revue catholique d’intérêt général, par la voix du jésuite

En revanche, les Études, revue catholique d’intérêt général, par la voix du jésuite

p. VII : De oude waereld I: Het land van Zarathustra. Koningen (Le Vieux monde, I : Le pays de Zarathoustra. Rois) date de 1926, Het volk Gods (Le Peuple de Dieu) de 1932. Les volumes de la tétralogie De Jordaan: Amsterdamsche epos (Le Jourdain : Épopée amstellodamoise) ont paru respectivement en 1912, 1914, 1922 et 1924.

p. VII : De oude waereld I: Het land van Zarathustra. Koningen (Le Vieux monde, I : Le pays de Zarathoustra. Rois) date de 1926, Het volk Gods (Le Peuple de Dieu) de 1932. Les volumes de la tétralogie De Jordaan: Amsterdamsche epos (Le Jourdain : Épopée amstellodamoise) ont paru respectivement en 1912, 1914, 1922 et 1924.

Grâce à de subtils éclairages,

Grâce à de subtils éclairages,