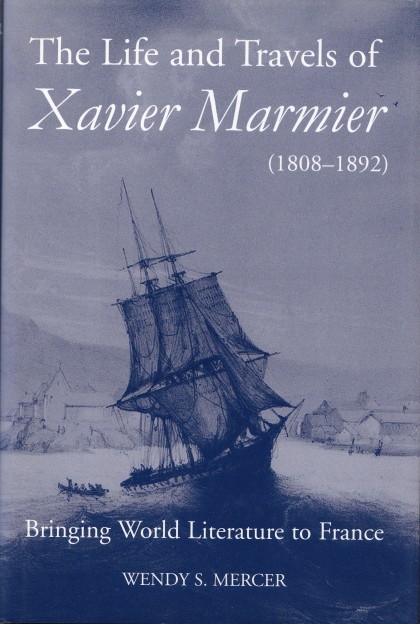

Xavier Marmier, lettres et gens de lettres de Hollande (3)

Lettres sur la Hollande : littérature Moyen Âge – XVIIIe siècle

(suite de « Poésie populaire de la Hollande »... )

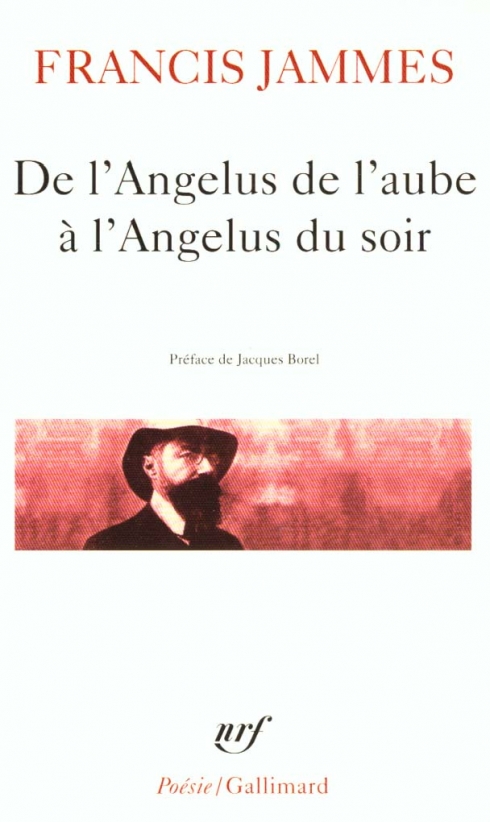

Cette littérature médiévale, nous dit Xavier Marmier dans le chapitre qu’il consacre à « l’Ancienne Littérature » (chap. IV, p. 135-175) de ses Lettres sur la Hollande, « a beaucoup imité et peu inventé [1] », la domination bourguignonne n’a fait qu’aggraver la situation. « Toute l’ancienne littérature de la Hollande se compose d’imitations ou de traductions [2] », ajoute-t-il un peu plus loin. Il évoque à ce propos le Flamand Jacob van Maerlant (vers 1235 – vers 1300) et Melis Stoke (actif au début XIVe siècle à la cour des comtes de Hollande) auquel on attribue la version définitive de la Rijmkroniek van Holland (366-1305), l’une des premières œuvres historiographiques en néerlandais. On ne peut guère reprocher à Marmier une vue aussi courte. En 1840, la littérature médiévale demeurait un champ d’études très peu exploré. Quelques philologues commençaient à peine à redécouvrir des textes et à les éditer. Ainsi, on ne cernait pas encore la dimension du minnesanger limbourgeois du XIIe siècle Hendrik van Veldeke. Quant à l’œuvre de Hadewijch d’Anvers, poète mystique majeure de l’Europe occidentale, elle venait tout juste d’être exhumée par Franz Joseph Mone sans que l’on soit d’ailleurs encore en mesure de l’attribuer à un auteur donné [3]. On sait que Marmier a eu entre les mains l’ouvrage de ce philologue allemand [4]. Pour ce qui est de la littérature mystique des plats pays, qui est d’une richesse considérable, le Franc-Comtois aurait tout de même pu s’arrêter sur Jan van Ruusbroec (1293-1381), Geert (Gérard) Grote (1340-1384), figure majeure de la Dévotion moderne dont une bonne partie de l’œuvre est rédigée en moyen néerlandais, ou encore sur Thomas a Kempis (vers 1380-1471) qui a lui aussi laissé quelques traités en moyen néerlandais (Cleyn Alphabet et Een merkelike Leringe) et dont l’Imitation de Jésus-Christ puise à des sources hollandaises [5]; au lieu de cela, il préfère s’en tenir, comme dans son article de 1836, à l’intérêt que présentent à ses yeux les poésies populaires, en particulier religieuses, naïves pour la plupart, reprenant l’intégralité de sa version française [6] de « La Fille du Sultan ». Et s’il cite quelques vers [7] de Zuster Bertken (vers 1426-1514), considérée aujourd’hui comme l’une des grandes plumes de son temps, c’est de façon anecdotique. Quant aux chants et traditions profanes qui, pour beaucoup, célèbrent l’amour, il en donne quelques traductions (dont un chant qui s’intitule « Trois jeunes filles »), et résume la légende « Les Pains de pierre » devant figurer dans un recueil que prépare le poète Adrianus Bogaers (1795-1870), l’un des rares amis hollandais de Marmier.

Adrianus Bogaers

Pour ce qui est du Moyen Âge, Xavier Marmier relève tout de même deux œuvres originales : Karel ende Elegast (Elegast et Charlemagne) – qui présente le riche et puissant Charlemagne en voleur de grands chemins – ainsi que Van den vos Reynaerde (le Roman de Renard), bien différent des versions que l’on connaît ailleurs, composé de deux livres écrits à un siècle de distance, le deuxième bien moins original que le premier qui, selon Grimm, est le meilleur poème du Moyen Âge après la Divine Comédie. De ces deux œuvres, se basant sur des éditions récentes, il cite des passages, en résume l’intrigue. De la seconde, empreinte d’une couleur toute flamande, il offre une analyse. Dernière remarque : le Franc-Comtois explique l’absence des sylphes et des fées, de contes fabuleux et de légendes populaires dans la littérature hollandaise par la topographie et la géographie, le Hollandais étant après tout l’unique magicien d’une terre qu’il a lui-même façonnée.

Pour ce qui est du Moyen Âge, Xavier Marmier relève tout de même deux œuvres originales : Karel ende Elegast (Elegast et Charlemagne) – qui présente le riche et puissant Charlemagne en voleur de grands chemins – ainsi que Van den vos Reynaerde (le Roman de Renard), bien différent des versions que l’on connaît ailleurs, composé de deux livres écrits à un siècle de distance, le deuxième bien moins original que le premier qui, selon Grimm, est le meilleur poème du Moyen Âge après la Divine Comédie. De ces deux œuvres, se basant sur des éditions récentes, il cite des passages, en résume l’intrigue. De la seconde, empreinte d’une couleur toute flamande, il offre une analyse. Dernière remarque : le Franc-Comtois explique l’absence des sylphes et des fées, de contes fabuleux et de légendes populaires dans la littérature hollandaise par la topographie et la géographie, le Hollandais étant après tout l’unique magicien d’une terre qu’il a lui-même façonnée.

L’évocation de la « Littérature moderne » (chap. V, p. 176-235) s’ouvre sur l’omniprésence de la poésie dans les mœurs bataves : « Je ne connais pas de pays où l’on ait autant mesuré d’hémistiches et façonné de rimes », « tout le monde rime », tant les riches que les pauvres, les citadins que les ruraux [8]. Les Hollandais récitent des vers dans leurs conversations, des rimes ornent l’entrée de bien des bâtiments, des monuments, etc. Ce qui fait dire à Marmier : « La Hollande est l’un des pays les plus poétiques qui existent au monde [9] ». Cependant, il ne tarde pas à nuancer son propos : « Mais la rime, si musicale qu’elle soit, ne constitue pas la poésie, et le poème le plus élégant, le plus correct, peut bien n’être qu’une œuvre de labeur et de patience dénuée de verve et d’inspiration. Or, tel est souvent le cas en Hollande. [10]» Le mode de vie, fondé sur la patience, fait que « l’organisation sociale de la Hollande, la tendance pratique des esprits, tendance qui se manifeste déjà dans les plus anciennes annales de cette contrée, n’étaient pas de nature à donner un grand essor à l’imagination des poètes. [11] »

Suit un historique, non dénué d’humour, des chambres de rhétoriques, autrement dit des sociétés littéraires qui pullulèrent à la Renaissance, marquant une rupture avec les œuvres « de sentiment, d’originalité, de candeur » du passé [12]. Elles sont caractéristiques de la bourgeoisie des petites et grandes villes hollandaises, mais aussi flamandes, et peuvent toutes se prévaloir d’un nom, d’un blason, d’une devise, d’un porte-enseigne, d’un procureur fiscal (sorte de greffier), de grades littéraires et de certains privilèges. « Le but des chambres de rhétorique hollandaises et flamandes était, comme nous l’avons déjà dit, de travailler au progrès de la langue et de la poésie ; mais leur tendance était, à vrai dire, plus morale encore que littéraire. [13] » Pour illustrer l’activité de ces cénacles, le voyageur s’arrête, en en citant des passages en traduction, sur un drame joué au sein de l’une de ces confréries au XVIe siècle : L’Enlèvement de Proserpine par Pluton. Reprenant un passage traduit en français d’un historien hollandais [14], il évoque une réunion entre chambres de rhétorique, au cours de laquelle on se livrait à un combat poétique. Les guerres du XVIe siècle portèrent un coup pour ainsi dire fatal à ces sociétés littéraires, même si elles subsistent d’une certaine façon, vers 1840, sous la forme de clubs de lecture. Leurs productions, nous assure Marmier, ont été médiocres, et leurs activités n’ont pu empêcher l’influence du français ainsi qu’une passion pour l’Antiquité qui incita beaucoup d’auteurs à écrire en latin (des poèmes de qualité) et à s’inventer un nom latin [15].

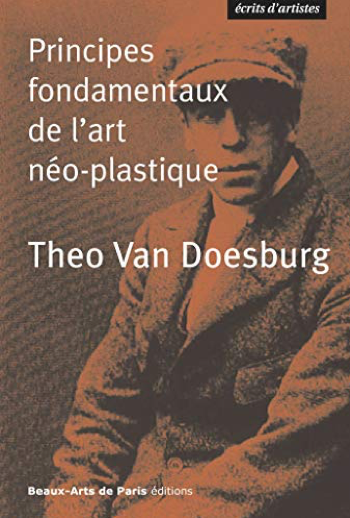

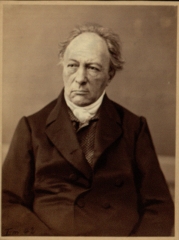

Dirck Volckertszoon Coornhert

Le XVIe siècle aura tout de même eu en Dick Coornhert (1522-1590), catholique très critique s’étant fait un devoir de dénoncer tout ce qui attentait à la liberté de penser, un fervent défenseur du néerlandais. En grande partie grâce à son action, « la Hollande avait du moins les deux éléments essentiels de sa philologie, la grammaire et le dictionnaire [16] ». Le Franc-Comtois ne juge pas opportun de mentionner le calviniste convaincu Philippe Marnix de Sainte-Aldegonde (1540-1598), homme d’État d’origine savoyarde, qui a laissé des œuvres en français, en latin et en néerlandais, qu’admirera l’homme politique anticlérical Edgard Quinet. La plus célèbre demeure De biëncorf der h. roomsche kercke (La Ruche de la sainte Église catholique, 1569), un pamphlet parodique dirigé contre l’adversaire religieux [17]. Marmier garde de même le silence sur l’Anversoise Anna Bijns (1493-1575) dont la piété aurait dû l’attirer, à moins qu’il ne l’ait jugée trop teintée de drôlerie et de sarcasme [18]. Il se trouve que ces deux auteurs de grande valeur figurent dans la Batavian Anthology de John Bowring, de même d’ailleurs que les autres écrivains de premier plan dont Marmier ne nous dit mot.

Dans le XVIIe siècle si fécond et si riche, la littérature prit enfin son essor, annonce Marmier qui s’arrête cependant uniquement sur les trois auteurs que mettra également en avant l’anthologie d’Édouard Rod à la fin du XIXe siècle. P. C. Hooft (1581-1647) donna la première pièce qui mérite le nom de tragédie (Geeraerdt van Velsen, 1613) [19]. Bien qu’il reconnaisse la valeur et les mérites de cet auteur, en particulier en tant qu’historien (Nederlandsche historien, 1642) ayant pris Tacite comme modèle, Marmier, lui qui n'a pourtant pas craché sur les plaisirs de la chair, ne peut s’empêcher de jouer au moralisateur : « Il publia en outre des poésies fugitives, des chansons érotiques qui eurent un grand succès, et qui sont passées de mode avec le mauvais goût qui les inspira. [20] »

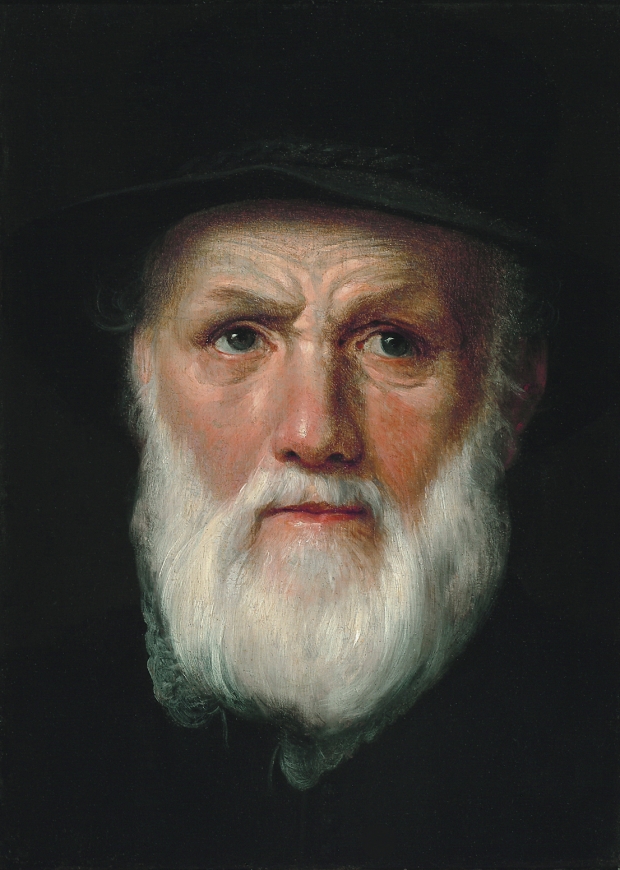

Vondel, par Ph. Koninck, 1665

Cependant, Joost van den Vondel (1587-1679) avait plus de génie poétique et de goût [21]. Nombre de ses pièces prennent leur sujet dans la Bible, Lucifer (1654) étant « son chef-d’œuvre » : « Cette pièce ne peut certes être comparée au Paradis perdu, ni pour la hardiesse de l’invention, ni pour la hauteur des pensées, ni pour la pompe du récit et la fraîcheur des descriptions ; mais, en le plaçant au-dessous de l’épopée anglaise, le drame de Vondel n’en est pas moins une grande et belle œuvre qui suffirait à elle seule pour sauver la littérature hollandaise de l’injurieux oubli auquel nous l’avons si longtemps condamnée. [22] » Marmier résume cette œuvre et en cite quelques passages [23] avant de revenir sur les grandes lignes de la vie de cet homme hors norme – dont le parcours de vie présente d’importantes similitudes avec celui de son contemporain Rembrandt – non sans glisser quelques erreurs dans son texte [24].

Cependant, Joost van den Vondel (1587-1679) avait plus de génie poétique et de goût [21]. Nombre de ses pièces prennent leur sujet dans la Bible, Lucifer (1654) étant « son chef-d’œuvre » : « Cette pièce ne peut certes être comparée au Paradis perdu, ni pour la hardiesse de l’invention, ni pour la hauteur des pensées, ni pour la pompe du récit et la fraîcheur des descriptions ; mais, en le plaçant au-dessous de l’épopée anglaise, le drame de Vondel n’en est pas moins une grande et belle œuvre qui suffirait à elle seule pour sauver la littérature hollandaise de l’injurieux oubli auquel nous l’avons si longtemps condamnée. [22] » Marmier résume cette œuvre et en cite quelques passages [23] avant de revenir sur les grandes lignes de la vie de cet homme hors norme – dont le parcours de vie présente d’importantes similitudes avec celui de son contemporain Rembrandt – non sans glisser quelques erreurs dans son texte [24].

Il est impossible de passer sous silence Jacob Cats (1577-1660), auquel la Revue des Deux Mondes devait d’ailleurs consacrer nombre de pages en janvier 1869 sous la plume d’Albert Réville [25] (« Un moraliste hollandais »). Cet homme d’État, poète le plus populaire de son temps, incarne la continuité de cette poésie de la vie quotidienne, de la vertu et de l’honnêteté si chère aux Bataves : « L’admiration des Hollandais pour lui est un trait de mœurs caractéristique. Qu’on se figure deux volumes in-folio serrés et compacts, remplis de quatrains, de fables sentencieuses, de madrigaux, qui, sous un voile mythologique, renferment un précepte de morale, des descriptions souvent très-froides ; çà et là, des vers latins, des inscriptions, des idylles : ce sont les œuvres de Cats. En France, le plus intrépide lecteur reculerait devant un tel déluge de vers, et si nous essayions d’en traduire des fragments, je crois qu’ils sembleraient bien fades au public qui a besoin de tant d’accents passionnés pour s’émouvoir. Mais les Hollandais aiment ces compositions didactiques et sérieuses, ces stances qui gravent dans leur souvenir une pensée utile, un dogme de la vie pratique. En Hollande, chacun lit les vers de Cats ; on les retrouve dans toutes les familles à côté de la Bible, on les apprend par cœur, et, lorsqu’on parle de lui, on ne l’appelle que le bon père Cats. [26] »

Maria Tesselschade Visscher (1594-1649) et des artistes du Cercle de Muiden

(par Jan Adam Kruseman, De Muiderkring, détail)

S’étant contenté de présenter trois écrivains du Siècle d’or sans rien dire de « la perle du sexe féminin » Tesselschade (1594-1649) dont le talent illuminait le « cercle de Muiden » [27], ni du dramaturge G.A. Bredero (1585-1618), de Constantijn Huygens (1596-1687), frère de l’astronome Christian, pourtant mentionné dans l’étude de 1836 (comme auteur d’un recueil de satires et de poèmes descriptifs vraiment remarquable et loué par John Bowring, dans son Sketch [p. 36] : « Notwithstanding some very obvious affectations, he is a writer whose vigour of expression is remarkable »), ni du plus grand dramaturge de la fin du XVIIe, à savoir le Dunkerquois Michiel de Swaen (1654-1707), non plus que de Jan Luyen (1649-1712), poète et graveur remarquable, redevable à Jakob Böhme, Marmier passe au XVIIIe siècle pour déplorer et un retour à la domination de la langue française sous l’influence de Boileau, Racine et Corneille, et un revival de la mythologie grecque. Seul poète sauvé des eaux de l’imitation : le Harlémois Pieter Langendijk (1683-1756) qui, s’il avait plus d’esprit et de verve que les autres, n’a malgré tout guère fait preuve d’invention et qui « tombe souvent dans des détails de mœurs par trop grossiers [28] ». Si Marmier consacre quelques passages au poète et homme politique opposé à la France Willem van Haren (1710-1768), c’est uniquement pour placer dans sa prose des vers que Voltaire a adressé à ce dernier [29].

Notre esprit est conforme aux lieux qui l’ont vu naître ;

À Rome on est esclave, à Londres citoyen,

La grandeur d’un Batave est de vivre sans maître.

Et mon premier devoir est de servir le mien.

Quant au poète-paysan H.K. Poot (1689-1733), il ne mérite en rien les lauriers que d’aucuns lui ont tressés en Hollande et ne saurait être comparé à Robert Burns. Mort jeune, Jacobus Bellamy (1757-1786) n’a pu réaliser les promesses qu’on mettait en lui. Le Franc-Comtois donne malgré tout l’une de ses odes en traduction [30], « Aan eenen Verrader des Vaderlands », laquelle visait le stadhouder Guillaume V (« Traître à la Patrie ») :

plaque commémorative

Aan een verrader van het vaderland

’t Was nacht, toen uw moeder u baarde,

Een nacht, zo zwart als immer was.

Een leger van helse geesten waarde.

’t Gevogelte liet een naar gekras,

Door ’t aklig woud, tot driemaal horen.

De zee werd woedend, klotste en sloeg,

Wat zelfs, tot in de hemelkoren,

De engelen schrik in het hart joeg!

Uw moeder zag u – en het leven

Ontvluchtte aan haar beklemde hart!

Uw vader schrok – stond te beven –

Zeeg neer – overwonnen door de smart,

Toen een stem, net als een donder,

Klonk door het huis, dat u ontving:

“Dat elk zich van dit kind afzondere!…

“Natuur wrocht hier een aterling!

“Zij heeft hem, tot een straf der volken,

“In ’s hemels grimmigheid gebaard!

“De slechtste geest uit ’s afgronds kolken

“Zal hem beschermen op deze aard!

“Hij zal zijn vaderland verraden!

“De vrijheid trappen op de borst!

“Geen goud zal ooit zijn ziel verzadigen,

“Die steeds naar meer schatten dorst!

“Hij zal, kan het slechts zijn hebzucht voeden,

“Een gemene slaaf van de vorsten zijn!

“Waar hij onschuldigen ziet bloeden,

“Daar zal zijn vreugd en wellust zijn!

“Zijn hele ziel zal valsheid wezen!

“Zijn mond een kerker vol bedrog!

“Zijn helse ziel zal niemand vrezen;

“Steeds juichend denken: ‘“k werke nog!….

“U zou vergeefs zijn werking storen!

“Vergeefs is hier een fors geweld!

“Tot ramp voor ’t vaderland geboren,

“Is hij ten vloek van het volk gesteld!”

Verrader! monster! vloek der aarde!

Vernederend schepsel van de natuur!

Gods wraak, die u tot heden spaarde,

Verdelge u ooit door ’s hemels vuur!

Traître à la Patrie

Ce fut pendant la nuit que ta mère t’enfanta, pendant la nuit la plus sinistre ! Les esprits infernaux assistaient à ta naissance, l’oiseau des ténèbres fit entendre par trois fois son cri de fatal augure, la mer trembla, les flots mugirent. Une sombre rumeur pénétra jusque dans le chœur des anges. Ta mère te regarda, et la vie s’enfuit de son cœur désolé. Ton père gémit, te regarda de plus près, et fut terrassé par la douleur, car alors une voix résonnait dans sa demeure comme un coup de tonnerre, et cette voix disait : Que chacun s’éloigne de ce monstrueux enfant. Le ciel, dans sa colère, l’a mis au monde pour le malheur du peuple. Le plus cruel démon de l’abîme sera son guide sur la terre. Cet enfant trahira sa patrie, et frappera la liberté au cœur. L’or ne rassasiera pas son âme avide de richesses. Toute sa vie jouet de son ambition, il sera l’ardent esclave des princes. Son cœur ne sera que fausseté, sa bouche ne vomira que mensonges. Sans crainte et sans pudeur, il s’écriera avec orgueil : L’action est à moi ! En vain vous essayerez de détruire son œuvre, en vain vous lui opposerez la force et les remparts. Il est né pour le malheur de sa pairie, pour la calamité du peuple. Traître, monstre maudit, honteuse création de la nature, que la colère de Dieu, qui t’épargne dans ce monde, te précipite un jour dans les flammes éternelles ! Mais, non, il vaut mieux que tu comprennes la noirceur de ton crime. Que la foudre vengeresse ne t’atteigne pas, tu ne peux craindre la foudre. Non, il faut que ton âme se contracte, se tourmente elle-même dans le sentiment de ton indignité, qu’elle éprouve dans sa torture le pouvoir de Dieu ; et, quand viendra le dernier jour, on lira sur ta tombe : Ci-gît celui qui fut la malédiction de ses amis et de ses proches, celui qui donna la mort à sa patrie !

Hiëronymus van Alphen, dont Marmier a pourtant traduit plusieurs dizaines de poèmes, a tout juste droit à un paragraphe lapidaire : « Van Alphen, grand seigneur comme Cats, procureur-général à la cour d’Utrecht, puis pensionnaire de Leyde, publia plusieurs recueils de poésies religieuses et morales, et des fables naïves, des contes pour les enfants, qui sont très-souvent réimprimés et très-recherchés dans toute la Hollande ; mais on ne saurait, à vrai dire, les compter parmi les œuvres d’art. [31] »

[1] Lettres sur la Hollande, p. 136. C’est là une antienne que d’aucuns entonnent encore de nos jours, y compris des écrivains néerlandais qui ignorent les richesses de ce patrimoine littéraire. Notons que quand on parle de littérature médiévale néerlandaise, il s’agit bien plus de celle des Flandres que de celle des Pays-Bas eux-mêmes.

[2] Ibid., p. 137.

F.J. Mone

[3] « Minnelieder einer Nonne » (Chants d’amour d’une nonne). Telle est la qualification que Franz Joseph Mone donna, dans son Übersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit (1838), aux 45 chants – il en dénombra 46 – qu’il avait découverts à Bruxelles dans deux manuscrits de la Bibliothèque de Bourgogne – aujourd’hui Bibliothèque royale de Belgique. Même si le philologue allemand reconnaît que les autres textes qui les accompagnent – 31 lettres en prose, 16 lettres en vers et 14 visions – traitent tous de l’amour de Dieu (Liebes Gottes) et que l’amour dans les poèmes est souvent sublimé jusqu’au divin (zur göttlichen vergeistigt), il n’a pas moins rangé ceux-ci sous la rubrique « Chanson profanes » (Weltliche Lieder), à la suite de poésies frivoles du duc Jean de Brabant.

[3] « Minnelieder einer Nonne » (Chants d’amour d’une nonne). Telle est la qualification que Franz Joseph Mone donna, dans son Übersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit (1838), aux 45 chants – il en dénombra 46 – qu’il avait découverts à Bruxelles dans deux manuscrits de la Bibliothèque de Bourgogne – aujourd’hui Bibliothèque royale de Belgique. Même si le philologue allemand reconnaît que les autres textes qui les accompagnent – 31 lettres en prose, 16 lettres en vers et 14 visions – traitent tous de l’amour de Dieu (Liebes Gottes) et que l’amour dans les poèmes est souvent sublimé jusqu’au divin (zur göttlichen vergeistigt), il n’a pas moins rangé ceux-ci sous la rubrique « Chanson profanes » (Weltliche Lieder), à la suite de poésies frivoles du duc Jean de Brabant.

[4] Voir note 1, p. 136 des Lettres sur la Hollande.

[5] Voir par exemple en français à ce sujet : Pierre Brachin, « Aux sources hollandaises de l’imitation de J.-C. : la ‘‘Devotio Moderna’’ », Septentrion, 1980, n° 3, p. 15-23.

[6] Lettres sur la Hollande, p. 167-170.

[7] Ibid., p. 165.

[8] Ibid., p. 176. La présence de la poésie est toujours aussi visible dans la société hollandaise, certes sous des formes qui ont évolué.

[9] Ibid., p. 178.

[10] Ibid., p. 179.

[11] Ibid., p. 179.

[12] Marmier se base principalement sur une étude de Willem Kops (1724-1776) : Schets eener Geschiedenisse der Rederijkeren, Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden II, Leyde, 1774, p. 213-351.

[13] Lettres sur la Hollande, p. 184.

[14] Le mémorialiste Emanuel van Meteren (1535-1612) : Histoire des Pays-Bas, depuis 1515 jusqu’à l’an 1612, traduite du flamand, et imprimée à La Haye, 1618, version française de l’Historie der Nederlandscher ende Haerder Na-buren Oorlogen en geschiedenissen tot den Jare 1612.

John Bowring (1792-1872)

[15] À la suite de John Bowring, Marmier donne l’exemple d’Érasme qui se fait appeler Erasmus alors qu’il se serait en réalité appelé Gerhard Gerhards. Cette assertion repose sur une légende, le véritable patronyme étant bien Erasmus.

[15] À la suite de John Bowring, Marmier donne l’exemple d’Érasme qui se fait appeler Erasmus alors qu’il se serait en réalité appelé Gerhard Gerhards. Cette assertion repose sur une légende, le véritable patronyme étant bien Erasmus.

[16] Lettres sur la Hollande, p. 196.

[17] L’auteur en a lui-même fait une adaptation libre en français : Tableau des differens de la religion (1599-1605).

[18] Ou peut-être s’est-il laissé convaincre par John Rowring, peu tendre à l’égard des auteurs critiquant la Réforme : « some of the best writers of the beginning of the sixteenth century – Anna Byns, for example – were as indignant as could be desired against Lutheran heresies. This lady was lauded as the Sappho of her day, but her productions have really very little merit » (Sketch of the language and literature of Holland, 1829, p. 28).

[19] Lettres sur la Hollande, p. 197.

[20] Ibid., p. 199.

[21] Ibid., p. 200.

[22] Ibid., p. 203.

[23] Voir les pages 203-210.

[24] Ce pourquoi un auteur probablement flamand se moquera de Marmier à propos de ce qu’il raconte au sujet de l’épitaphe gravée sur le monument érigé en hommage au dramaturge hollandais (p. 213) : A. W., « « Wat men in Frankrijk zoo al over onze letterkunde denkt », De Eendracht, 31 janvier 1858, p. 70.

[25] Le pasteur Albert Réville a publié d’autres contributions sur les lettres néerlandaises dans la même revue : « Le romancier national de la Hollande » (sur Jacob van Lennep, oct. 1868) ; « Le Major Frans, récit de mœurs néerlandaises » (sur le roman d’Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint, juin et juillet 1875).

[26] Lettres sur la Hollande, p. 214-215.

Pierre Brachin (source : Ons Erfdeel)

[27] On pourra lire en français sur le château de Muiden où se réunissaient la plupart des grands artistes de l’époque (quoi qu'on en doute beaucoup aujourd'hui) : Pierre Brachin, « Le Cercle de Muiden (1609–1647) et la culture française », Faits et Valeurs, « Bibliotheca Neerlandica Extra Muros », n° 4, Martinus Nijhoff, La Haye, p 99-131. Ou encore Hannah Stouten, « Les cercles littéraires aux Pays-Bas : un mythe ? », Études germaniques, avril-juin 2001, p. 219-230.

[27] On pourra lire en français sur le château de Muiden où se réunissaient la plupart des grands artistes de l’époque (quoi qu'on en doute beaucoup aujourd'hui) : Pierre Brachin, « Le Cercle de Muiden (1609–1647) et la culture française », Faits et Valeurs, « Bibliotheca Neerlandica Extra Muros », n° 4, Martinus Nijhoff, La Haye, p 99-131. Ou encore Hannah Stouten, « Les cercles littéraires aux Pays-Bas : un mythe ? », Études germaniques, avril-juin 2001, p. 219-230.

[28] Lettres sur la Hollande, p. 218.

[29] Ibid., p. 218-219.

[30] Ibid., p. 221-222. À propos de J. Bellamy, Marmier mentionne une œuvre poétique narrative intitulée Roosje ; celle-ci a été traduite par A. Clavareau sous le titre Marie, romance (1835).

[31] Ibid., p. 222.