Cible Eisenhower

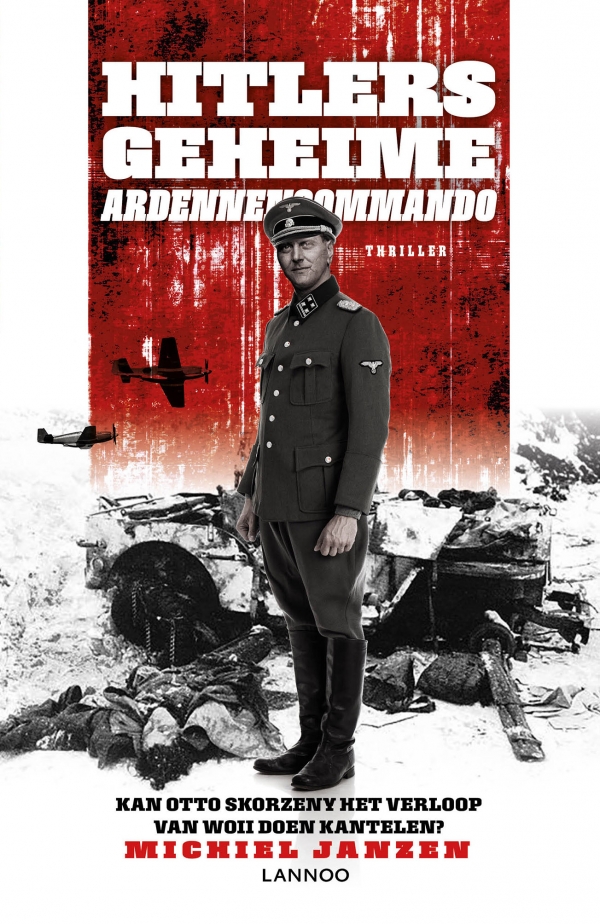

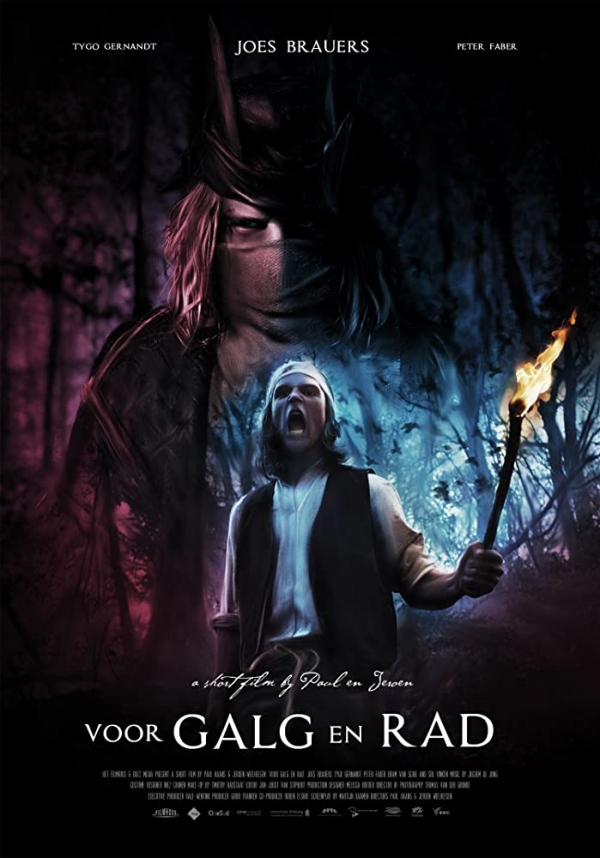

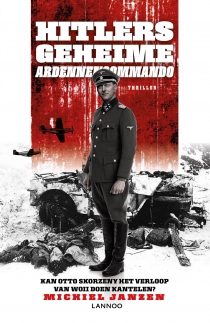

UN THRILLER DE MICHIEL JANZEN

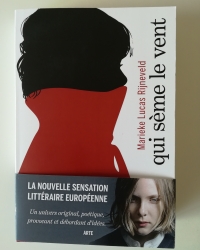

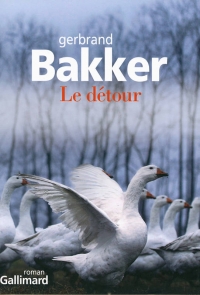

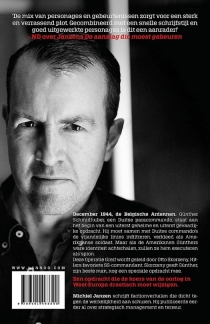

Né en 1967 aux Pays-Bas, Michiel Janzen est un auteur de thrillers qui portent sur la Seconde Guerre mondiale. Ses romans appartiennent à la « faction », un genre qui mélange faits et fiction. En 2012, il a signé le livre de management Denken als een Generaal (Penser comme un général). Son premier thriller a paru aux éditions Lannoo sous le titre De aanslag die moest gebeuren (L’Attentat qui devait avoir lieu, 2018). Les deux suivants ont été publiés par la même maison : Hitlers Geheime Ardennencommando (Ardennes 1944 : le commando secret d’Hitler, 2019) et De jacht op de Führer (La Chasse au Führer, 2020). Ils mettent en scène Otto Skorzeny, le para qui avait les faveurs d’Hitler. Michiel Janzen vit et travaille à La Haye.

Rebaptisant le roman de 2019 Cible Eisenhower, nous en proposons ci-dessous les 3 premiers chapitres traduits en français : le livre décrit en particulier l’ultime tentative des nazis pour renverser le cours de la guerre à l’occasion de la bataille des Ardennes fin 1944-début 1945.

Rebaptisant le roman de 2019 Cible Eisenhower, nous en proposons ci-dessous les 3 premiers chapitres traduits en français : le livre décrit en particulier l’ultime tentative des nazis pour renverser le cours de la guerre à l’occasion de la bataille des Ardennes fin 1944-début 1945.

Décembre 1944, les Ardennes belges. Günther Schmidhuber, un para allemand, s’engage dans une mission des plus secrètes et des plus dangereuses. Soutenu par un commando, il va s’infiltrer, revêtu de l’uniforme yankee, dans les lignes ennemies. Si jamais les Américains découvrent sa véritable identité, ils l’exécuteront en tant qu’espion. Otto Skorzeny, le commandant SS préféré d’Hitler, dirige cette opération baptisée Greif. Skorzeny confie à Günther, son meilleur élément, une mission supplémentaire. Mission qui doit changer radicalement le cours de la guerre en Europe occidentale. Un thriller basé sur des événements réels.

le trailer du roman

Cible Eisenhower

L’heure de vérité a sonné. Face aux Alliés se dressent de puissantes unités offensives allemandes. On joue à présent le tout pour le tout. On attend de vous tous des actes immortels en tant que devoir sacré envers la patrie.

Message du Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt

aux unités de l’armée allemande, 16 décembre 1944, 0 h 01 min

Chapitre 1

Jeudi 14 décembre 1944 –

Eifel allemand

Il fait un temps aigre dans le nord de l’Eifel. Une Willys MB, jeep américaine qui transporte des GI à son bord, roule vers l’ouest, vers la frontière belge. À cause de la froideur de l’air, ses quatre occupants plissent les yeux. Les mâchoires chiquent du chewing-gum. Le chauffeur fume une cigarette. L’un des deux soldats assis à l’arrière se penche vers lui et lui tape sur l’épaule :

- Hé Günther, wie lange noch bis zur Grenze ? C’est encore loin la frontière ?

Aucun de ces militaires ne porte de casque. Non qu’ils abhorrent le M1 américain, habitués qu’ils sont au Stahlhelm allemand, mais parce qu’ils tiennent à éviter que leurs troupes leur tirent dessus. Rester tête nue à bord d’un véhicule qui roule en territoire allemand, telle est l’une des choses dont ils ont convenu avec leurs supérieurs. De même que le port d’une écharpe bleue ou encore le triangle jaune peint à l’arrière de la jeep.

Pour réduire davantage le risque d’être pris sous le feu de leurs camarades, ils se font précéder d’un Volkswagen Kübelwagen. Cigarette entre les lèvres, mains sur le volant, Günther répond :

- Moins d’un quart d’heure.

À sa droite, il y a Heinrich et à l’arrière Dieter et Bastian. Günther est le plus expérimenté du groupe. Pendant que les trois autres blaguent à propos de leur tenue américaine en s’efforçant de paraître aussi détendus que possible, il repense à leur départ le matin même. Un départ plutôt chaotique. Le capitaine Erich Stielau tournait en rond en poussant des jurons. On lui avait promis que ses équipes recevraient le meilleur équipement : les meilleurs uniformes, les meilleures armes, les meilleures jeeps. Il avait sélectionné ses hommes en fonction de leur connaissance de l’anglais, de leur condition physique et de leur expérience. Or, tout au long de leur formation, il lui avait fallu biaiser avec toujours plus de difficultés. Günther s’était laissé dire que les militaires expérimentés ne parlaient pas plus de deux mots d’anglais. De ses propres yeux, il avait vu que les soldats de la Kriegsmarine qui parlaient anglais ne savaient pas du tout manier les armes et échouaient dans le combat au corps à corps.

À sa droite, il y a Heinrich et à l’arrière Dieter et Bastian. Günther est le plus expérimenté du groupe. Pendant que les trois autres blaguent à propos de leur tenue américaine en s’efforçant de paraître aussi détendus que possible, il repense à leur départ le matin même. Un départ plutôt chaotique. Le capitaine Erich Stielau tournait en rond en poussant des jurons. On lui avait promis que ses équipes recevraient le meilleur équipement : les meilleurs uniformes, les meilleures armes, les meilleures jeeps. Il avait sélectionné ses hommes en fonction de leur connaissance de l’anglais, de leur condition physique et de leur expérience. Or, tout au long de leur formation, il lui avait fallu biaiser avec toujours plus de difficultés. Günther s’était laissé dire que les militaires expérimentés ne parlaient pas plus de deux mots d’anglais. De ses propres yeux, il avait vu que les soldats de la Kriegsmarine qui parlaient anglais ne savaient pas du tout manier les armes et échouaient dans le combat au corps à corps.

Günther, l’un des hommes de confiance de Stielau, fait partie des 44 commandos envoyés en mission à bord de jeeps. Autrement dit, il est membre de l’opération Greif. Les premières équipes de trois ou quatre hommes sont parties le 12 décembre. En montant ce matin dans le véhicule qu’on leur avait attribué, lui et Bastian ont pu constater que la boîte de vitesses était défectueuse. On leur en a avancé un deuxième, mais celui-ci les a lâchés au bout de cinquante mètres. Pour la troisième fois, il leur a fallu transbahuter leur paquetage. Stielau était furieux. Il fulminait contre les mécanos allemands chargés d’inspecter les jeeps. À défaut d’une autre solution, Günther et Bastian sont montés dans celle de Heinrich et Dieter. Ils formaient dès lors l’équipe 5. Ayant le plus haut grade, Günther a revendiqué le volant. Le capitaine Stielau leur a souhaité « Merde ! ». Plusieurs Sieg Heil ! ont retenti, ils ont démarré.

Suivant toujours le Kübelwagen, ils passent à hauteur du panneau « Schleiden ». Dans cette commune, les troupes nazies ont postés des chars et des canons de 88mm. Les soldats qui se tiennent là sont étonnamment jeunes ou âgés. Ils posent un regard interdit sur la jeep et ses quatre occupants américains. Heinrich les salue, bras tendu en l’air.

- Volkssturm, fait-il à voix haute. Le dernier espoir de la patrie.

Un peu plus loin, de chaque côté de la route, se dressent des rangées de dents de dragon. Ces obstacles en béton, qui font partie de la ligne Siegfried, revêtent la forme de pyramides étêtées ; ils sont destinés à empêcher la progression des tanks ennemis. Le poste de contrôle, fait de sacs de sable et de barbelés, est le dernier sur le sol allemand. Les soldats stationnés à cet endroit ne se retournent qu’au moment où le conducteur du véhicule « baquet » se déporte sur l’accotement. Il freine et fait un geste de la main. La jeep dépasse le Kübelwagen et poursuit sa route. Un coup de klaxon en guise d’adieu.

Un peu plus loin, de chaque côté de la route, se dressent des rangées de dents de dragon. Ces obstacles en béton, qui font partie de la ligne Siegfried, revêtent la forme de pyramides étêtées ; ils sont destinés à empêcher la progression des tanks ennemis. Le poste de contrôle, fait de sacs de sable et de barbelés, est le dernier sur le sol allemand. Les soldats stationnés à cet endroit ne se retournent qu’au moment où le conducteur du véhicule « baquet » se déporte sur l’accotement. Il freine et fait un geste de la main. La jeep dépasse le Kübelwagen et poursuit sa route. Un coup de klaxon en guise d’adieu.

Günther s’adresse à ses compagnons :

- Kameraden, à partir de maintenant, on parle anglais. Understood ?

- Yes sir, font en chœur trois voix.

Comme ils n’ont plus de voiture leur servant de guide, l’ambiance change. Le front ennemi se rapproche. Bien qu’aucun canon ne tonne, qu’aucune explosion ne se répercute dans l’air, une menace plane. Aucun des quatre hommes ne sait exactement ce qui les attend. Va-t-on leur tirer dessus ? va-t-on les arrêter ? les laissera-t-on poursuivre leur chemin ?

Günther scrute l’horizon. Devant eux s’étend à présent un paysage vallonné. Çà et là des fermes, certaines endommagées par des impacts d’artillerie ou un bombardement. Au loin se forment des nuages sombres. La jeep progresse sur une route étroite bordée de grands conifères. Deux gamins en culotte courte viennent dans leur direction. À l’approche du véhicule, ils lèvent, non sans hésiter, le bras droit en l’air, mais dès qu’ils constatent qu’il ne s’agit pas d’un engin allemand, ils le rabaissent. Le village suivant que le quatuor traverse s’appelle Harperscheid. Hormis quelques poules, il semble désert. La route serpente en direction de la frontière. Il règne un silence surprenant.

- No man’s land, fait Günther.

Les autres restent muets. La tension se lit sur les visages. La route décrit une légère courbe.

- Was ist… Check that out !

Ahuri, Heinrich tend le doigt pour attirer l’attention des autres sur une jeep qui, plus loin, barre la chaussée. Günther freine et rétrograde.

- Fais gaffe au fil ! hurle Bastian depuis la banquette.

À son tour, Günther voit l’obstacle devant eux. Son attention a été détournée par un billot luisant sur sa gauche. Dans l’instant, il écrase le frein. La jeep s’immobilise en dérapant. Moins de deux mètres les séparent d’un filin en acier. Tendu en travers de la route comme une corde de violon.

- Holy shit ! Putain ! s’exclame Heinrich.

Dans la jeep au loin, un homme est penché en avant. On ne voit pas sa tête. Tous les quatre comprennent ce qui s’est passé. Le type a été décapité quand son véhicule est passé sous le filin, qu’à l’œil nu, on distingue à peine. Et moins encore quand on roule à soixante kilomètres à l’heure. Ils descendent, passent dessous en baissant le buste et se dirigent vers le cadavre. Qui sait s’il ne s’agit pas d’un piège ? Le corps sans vie est effondré de biais sur le volant, cou tranché sans bavure comme par le couperet d’une guillotine. Le décapité porte un pantalon de combat brun délavé et un trench gris. Ses chaussures mi-hautes ont l’air de facture allemande. Un drôle de mariage. Qui sait si la jeep n’a pas été volée ? Les officiers allemands raffolent de ce véhicule car il est bien plus rapide et bien plus pratique que le Kübelwagen. Cet homme sans tête, est-ce un Américain ? est-ce un Allemand ? ou pourquoi pas un déserteur ayant bifurqué au mauvais endroit ?

Dans la jeep au loin, un homme est penché en avant. On ne voit pas sa tête. Tous les quatre comprennent ce qui s’est passé. Le type a été décapité quand son véhicule est passé sous le filin, qu’à l’œil nu, on distingue à peine. Et moins encore quand on roule à soixante kilomètres à l’heure. Ils descendent, passent dessous en baissant le buste et se dirigent vers le cadavre. Qui sait s’il ne s’agit pas d’un piège ? Le corps sans vie est effondré de biais sur le volant, cou tranché sans bavure comme par le couperet d’une guillotine. Le décapité porte un pantalon de combat brun délavé et un trench gris. Ses chaussures mi-hautes ont l’air de facture allemande. Un drôle de mariage. Qui sait si la jeep n’a pas été volée ? Les officiers allemands raffolent de ce véhicule car il est bien plus rapide et bien plus pratique que le Kübelwagen. Cet homme sans tête, est-ce un Américain ? est-ce un Allemand ? ou pourquoi pas un déserteur ayant bifurqué au mauvais endroit ?

Heinrich se tient devant le véhicule.

- Du coup, je comprends pourquoi certaines jeeps américaines ont une barre verticale montée sur le pare-chocs.

- C’est ce qu’on appelle un wire cutter, fait Günther. La nôtre n’est pas équipée d’un tel coupe-fil.

Aussi horrible que soit la vue de ce torse affalé, elle leur offre une opportunité. Heinrich et Dieter tirent la dépouille du siège et la déposent sur le bord de la route. Bastian fait ce qui lui semble bon : il ramasse la tête qui gît côté gauche de la route et la place près du cadavre.

- C’est le moins que je puisse faire…

Günther monte dans la jeep, tire légèrement le starter puis appuie sur le bouton de démarrage. Le moteur répond tout de suite.

- Les Ricains ont du matériel comme ça, ricane-t-il tout en dressant le pouce.

Les quatre militaires décident de former deux équipes.

- Ça augmentera nos chances de réussite, ajoute Günther.

Lui et Bastian vont franchir la frontière à Küchelscheid. Heinrich et Dieter à Montjoie. Ainsi, chaque duo se débrouillera seul si jamais il vient à être arrêté. C’est d’abord Heinrich et Dieter qui partent.

- Les premiers qui atteignent la Meuse ! lance Heinrich.

Ils démarrent. Plein gaz.

La bataille des Ardennes

Chapitre 2

Vendredi 15 décembre 1944 –

36, quai des Orfèvres, Paris

Le lieutenant-colonel Moore arpente la pièce en lâchant des jurons. Il tapote les poches de son pantalon et celles de sa veste. Où a-t-il laissé ces putains de clopes ? Ses yeux scrutent les deux bureaux, collés l’un à l’autre. L’un est encombré de dossiers, de papiers épars, du holster qui contient le pistolet M1911 ainsi que d’une moitié de sandwich au brie. Encore un peu et la pâte du fromage va dégoutter de l’assiette sur laquelle on a servi cette moitié de baguette à l’officier. L’autre, chaise poussée contre le plateau, est nu si ce n’est qu’un téléphone en bakélite et un porte-timbres en fer trônent dessus. Le désordre, sur le bureau de Moore, tente de gagner peu à peu du terrain sur son voisin.

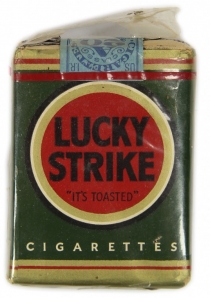

- Où ai-je laissé traîner ces fichues cigarettes ? Ah !

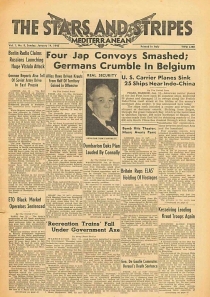

Ses yeux tombent sur le paquet de Lucky Strike. Échoué sous le bureau. Sans doute tombé là au moment où il s’est levé dans l’idée d’aller aux toilettes. Normalement, il opte pour le cabinet le plus proche, dans le couloir, mais cette fois, il ne tient pas à être dérangé. Un Stars and Stripes sous le bras, il monte au troisième étage qui abrite les archives. Là, moins fréquentées, les toilettes sont plus propres que partout ailleurs dans le bâtiment. Il peut y lire en toute tranquillité le journal qui rapporte les derniers développements ayant trait à l’Europe et au Pacifique.

De retour dans son bureau, il allume une énième cigarette et se demande de quel bois est fait son nouvel assistant censé arriver le jour même. Pourvu que ce soit un gars débrouillard, à la fois intelligent et doué d’un réel sens de l’humour. Moore ne cracherait pas sur un type capable de mettre un peu d’entrain au travail. Ce bâtiment du 36, quai des Orfèvres, est un bastion masculin où le chauvinisme français règne en maître. Depuis la Libération de Paris, voici quelques mois, la préfecture de police fait à nouveau des heures supplémentaires. Au 36, c’est un défilé de collaborateurs, de receleurs, de prostituées et de sympathisants du régime de Vichy. Il s’agit de tous les interroger, d’établir un rapport sur chacun d’eux, de les incarcérer sur place ou de les transférer ailleurs. Quand on croit en avoir fini, une nouvelle flopée arrive. Le lieutenant-colonel, ce n’est certes pas son boulot, mais en attendant, quel cirque ! Pareille agitation, en tant que chef du CIC – le Corps de contre-espionnage de l’armée américaine en Europe –, il s’en passerait très facilement. C’est le SHAEF – le quartier général des forces alliées en Europe nord-occidentale –, qui a affecté le CIC dans ces bâtiments. Deux bureaux ont été attribués à ses services, un qu’il partage avec son assistant, un deuxième pour son secrétariat. Lequel se compose de Virgenie, une dame âgée parfaitement bilingue, mais aussi raide qu’une baguette vieille de deux jours. Si elle tape à la machine, archive les documents et répond au téléphone mieux que quiconque, il ne faut pas espérer d’elle le moindre sourire. Apparemment, ce dernier point ne figure pas dans les compétences requises pour le poste. Quand le CIC s’est installé dans ces locaux, Moore a hérité, en guise d’assistant, d’un jeune originaire de l’Oregon. Timothy, un garçon plus bleu que le ciel d’été en Italie, néanmoins vif et éveillé. Voici deux jours, il s’est cassé la cheville à trois endroits en glissant dans l’escalier de la station de métro Abbesses. Par conséquent, il est à l’hôpital militaire. Ce que l’officier voudrait, c’est un second n’ayant pas froid aux yeux. Qui saurait, à l’occasion, remettre ces arrogants Franchies à leur place. À coups de gueule ou, à défaut, à coups de poings. Un cow-boy costaud du Texas par exemple. Bref, un gars qui ne craint pas d’avoir un peu de sang sur les mains.

De retour dans son bureau, il allume une énième cigarette et se demande de quel bois est fait son nouvel assistant censé arriver le jour même. Pourvu que ce soit un gars débrouillard, à la fois intelligent et doué d’un réel sens de l’humour. Moore ne cracherait pas sur un type capable de mettre un peu d’entrain au travail. Ce bâtiment du 36, quai des Orfèvres, est un bastion masculin où le chauvinisme français règne en maître. Depuis la Libération de Paris, voici quelques mois, la préfecture de police fait à nouveau des heures supplémentaires. Au 36, c’est un défilé de collaborateurs, de receleurs, de prostituées et de sympathisants du régime de Vichy. Il s’agit de tous les interroger, d’établir un rapport sur chacun d’eux, de les incarcérer sur place ou de les transférer ailleurs. Quand on croit en avoir fini, une nouvelle flopée arrive. Le lieutenant-colonel, ce n’est certes pas son boulot, mais en attendant, quel cirque ! Pareille agitation, en tant que chef du CIC – le Corps de contre-espionnage de l’armée américaine en Europe –, il s’en passerait très facilement. C’est le SHAEF – le quartier général des forces alliées en Europe nord-occidentale –, qui a affecté le CIC dans ces bâtiments. Deux bureaux ont été attribués à ses services, un qu’il partage avec son assistant, un deuxième pour son secrétariat. Lequel se compose de Virgenie, une dame âgée parfaitement bilingue, mais aussi raide qu’une baguette vieille de deux jours. Si elle tape à la machine, archive les documents et répond au téléphone mieux que quiconque, il ne faut pas espérer d’elle le moindre sourire. Apparemment, ce dernier point ne figure pas dans les compétences requises pour le poste. Quand le CIC s’est installé dans ces locaux, Moore a hérité, en guise d’assistant, d’un jeune originaire de l’Oregon. Timothy, un garçon plus bleu que le ciel d’été en Italie, néanmoins vif et éveillé. Voici deux jours, il s’est cassé la cheville à trois endroits en glissant dans l’escalier de la station de métro Abbesses. Par conséquent, il est à l’hôpital militaire. Ce que l’officier voudrait, c’est un second n’ayant pas froid aux yeux. Qui saurait, à l’occasion, remettre ces arrogants Franchies à leur place. À coups de gueule ou, à défaut, à coups de poings. Un cow-boy costaud du Texas par exemple. Bref, un gars qui ne craint pas d’avoir un peu de sang sur les mains.

Moore fume sa cigarette en regardant par la fenêtre. Quel panorama offre l’île de la Cité ! De ce côté-ci, le 36 donne sur la Seine et les façades qui s’élèvent sur la rive opposée. Et quel miracle que la capitale soit sortie intacte de la guerre ! Il a lu que Hitler avait donné l’ordre de la brûler, mais le général Von Choltitz, gouverneur militaire du « Grand Paris », a refusé d’obtempérer.

- Bloody hell !

Ce n’est que maintenant qu’il se rend compte qu’il a égaré le crayon à papier qu’on lui a remis. Ce minuscule moignon jaune, qui mérite à peine le nom de crayon, est une preuve potentielle dans l’affaire qui court contre un GI soupçonné d’être un espion. Ce militaire a laissé ses empreintes dessus. Probablement les mêmes que celles relevées sur la lettre contenant des informations détaillées sur les forces américaines stationnées en Alsace, qu’il s’apprêtait à envoyer à une cousine de Berlin. Une lettre anonyme interceptée, après quoi on a procédé à la fouille des affaires du GI en question. On a trouvé le crayon dans son sac de marin. Le système de classification Henry permettra de démontrer qu’il y a une correspondance entre les deux objets. Moore suppose qu’il suffira d’exercer une légère pression psychologique sur le soldat pour qu’il se mette à table. Du gâteau, en principe. Si seulement il n’avait pas perdu ce misérable bout de crayon ! Il s’en veut terriblement. Il passe ses journées à chercher ce qu’il égare. Poussant un soupir, il se dit : il est temps que j’aie un assistant costaud et méthodique.

Ce n’est que maintenant qu’il se rend compte qu’il a égaré le crayon à papier qu’on lui a remis. Ce minuscule moignon jaune, qui mérite à peine le nom de crayon, est une preuve potentielle dans l’affaire qui court contre un GI soupçonné d’être un espion. Ce militaire a laissé ses empreintes dessus. Probablement les mêmes que celles relevées sur la lettre contenant des informations détaillées sur les forces américaines stationnées en Alsace, qu’il s’apprêtait à envoyer à une cousine de Berlin. Une lettre anonyme interceptée, après quoi on a procédé à la fouille des affaires du GI en question. On a trouvé le crayon dans son sac de marin. Le système de classification Henry permettra de démontrer qu’il y a une correspondance entre les deux objets. Moore suppose qu’il suffira d’exercer une légère pression psychologique sur le soldat pour qu’il se mette à table. Du gâteau, en principe. Si seulement il n’avait pas perdu ce misérable bout de crayon ! Il s’en veut terriblement. Il passe ses journées à chercher ce qu’il égare. Poussant un soupir, il se dit : il est temps que j’aie un assistant costaud et méthodique.

On frappe à la porte. Moore se retourne. Dans l’embrasure apparaît un officier américain svelte. Un capitaine, si l’on se fie aux galons. À sa coupe de cheveux, on jurerait qu’il sort tout droit de chez le coiffeur ; les plis de son pantalon semblent taillés dans du granit ; ses chaussures brillent à croire qu’elles sont vernies. Le capitaine salue Moore. Ce qui est surprenant, c’est qu’il porte des gants noirs et non pas blancs.

- Lieutenant-colonel Moore… ?

Moore lui retourne son salut.

- En personne.

- Capitaine Darren Cameron. J’ai été désigné pour vous assister.

Moore tend la main. L’autre ne lui tend pas la sienne.

- Je ne serre la main de personne, sir. Non par manque de politesse. Vous avez déjà entendu parler de la mysophobie ?

- La mysoquoi ?

Moore tire une nouvelle Lucky Strike de son paquet. Il en offre une au capitaine.

- Merci, mais je ne fume pas, sir.

Il ne serre pas la main, il ne fume pas, je parie qu’il n’aime pas non plus la bagarre, pense à part soi le lieutenant-colonel.

- La mysophobie, c’est une affection qui…

- Mister Moore ! s’exclame un officier de la gendarmerie française qui entre en ouragan. Mister Moore ! Ça peut pas continuer comme ça ! Votre jeep occupe la moitié de ma place de stationnement. Je vous ai déjà demandé de…

Le lieutenant-colonel prie Cameron de s’écarter. Ce dernier obéit. L’index sur la bouche, Moore enjoint au Français de se taire avant de lui claquer la porte au nez.

- Voyons… où en étions-nous ? Ah oui, bienvenue au CIC. Voici votre bureau, ajoute-t-il en tendant la main.

- Voyons… où en étions-nous ? Ah oui, bienvenue au CIC. Voici votre bureau, ajoute-t-il en tendant la main.

Cameron aurait pu deviner tout seul duquel il s’agit. Cependant, la vue du bureau voisin ne manque pas de l’inquiéter.

- Vous n’avez personne pour vous assister en ce moment ?

- Mais si, mais si. Il y a aussi…

On frappe de nouveau. Moore prend une profonde respiration et se dirige d’un pas décidé vers la porte. Prêt à porter le coup de grâce au gendarme. Il ouvre la porte et…

- Virgenie ! Entrez donc, vous êtes radieuse aujourd’hui !

Il adresse un geste courtois à sa secrétaire pour l’inviter à avancer. La dame aux cheveux gris relevés ne sourcille pas. Elle lui tend un télex puis se tourne vers Darren Cameron.

- Qui c’est ? demande-t-elle d’une voix qui craque comme l’aiguille d’un pick-up.

- Virgenie, permettez-moi de vous présenter le capitaine Cameron, mon nouvel assistant.

De derrière ses lunettes, elle jette un regard critique sur le jeune homme. Elle souffle bruyamment et tourne les talons.

Moore décoche un clin d’œil à Cameron.

- C’est un trésor, il plaisante.

Il lit le télex et jure entre ses dents.

- Je dois m’absenter. Installez-vous. Je reviens sans tarder.

Une demi-heure plus tard, Moore est de retour. Pendant quelques instants, il se tient sous le chambranle de la porte. Cette fois, c’est lui qui est décontenancé. Son bureau a subi une métamorphose. Les dossiers sont rangés, les papiers empilés, le holster est accroché au porte-manteau, l’assiette et le reste de brie ont disparu. Assis à son bureau, Cameron taille des crayons.

- Quoi… comment… ? bégaye Moore.

Il s’avance, s’assied sur sa chaise, contemple l’ordre qui s’est substitué au chaos. Puis acquiesce, l’air satisfait. De sa poche de poitrine, il sort un paquet de cigarettes. Vide. Il le froisse et le laisse tomber sur le bureau en soupirant. Ce à quoi Cameron répond par un soupir un peu trop bruyant. Moore regarde son second et relève que ce dernier hausse subtilement les sourcils pour lui faire comprendre que les corbeilles à papier, ça existe.

- Vous trouverez vos paquets de Lucky Strike entamés dans le tiroir du haut.

Le lieutenant-colonel l’ouvre et en découvre en effet quatre.

- Oh !... parfait.

Satisfait, il allume une cigarette et constate que, comme d’autres objets, le cendrier émaillé a été nettoyé.

Cameron sourit. Il tourne toujours la manivelle du taille-crayon.

- Où avez-vous trouvé cet appareil ?

- En haut de l’armoire, répond l’autre en levant le menton en direction du meuble de classement en acier dressé contre le mur. Je vais vous décevoir. Mais je n’ai pas encore eu le temps de ranger ce qu’il y a là-dedans.

- Haha, vous avez marqué un point. Bravo ! Vous êtes embauché.

- Merci, sir.

- Bloody hell ! Mon crayon !

- Ne vous inquiétez pas. J’en ai trouvé plein.

- C’est pas ça ! Je veux parler d’un moignon de crayon à papier jaune. Je l’avais encore ce matin. Mais je ne le retrouve pas. Or, il porte les empreintes digitales d’un suspect.

- Beurk, grimace Cameron. Un moignon de crayon à papier jaune…

- Vous l’avez vu ? Vous ne l’avez quand même pas jeté, hein ?

- Non, je l’ai pas vu.

Le 36

Pendant le reste de la journée, Moore montre à son assistant les dossiers sur lesquels il travaille et lui explique la façon dont se déroulent les procédures. Cameron opine du chef, prend des notes et analyse les faits et gestes de son supérieur. Il en conclut que celui-ci est un foutoir ambulant, mais qu’il maîtrise bien ses sujets.

Virgenie vient souhaiter une bonne soirée à ces messieurs puis elle quitte les lieux.

Il est six heures du soir quand Moore propose d’aller boire un verre.

- À moins que vous ne buviez pas ?

- Jamais d’alcool, fait Cameron en secouant la tête de droite à gauche, mais de l’eau minérale. Ça ira ?

- Il faudra bien, bougonne Moore, une cigarette entre les lèvres. Pourquoi ne portez-vous pas d’arme ?

- Par principe, je suis contre.

- Contre les armes ? Haha, mais vous êtes tout de même conscient de faire partie de l’US Army ?

- Yes, sir. J’ai une arme, en effet. Un Colt M1911, comme vous. Le mien est dans ma chambre, sous mon lit.

- Sous votre lit ? Mais il vous arrive de l’utiliser ?

- Plus depuis ma formation militaire.

- Et quand l’avez-vous suivie ?

- En 1938, sir.

Le lieutenant-colonel regarde au-delà de Cameron, par la fenêtre. À voix basse, il murmure :

- Incroyable ! Rester six ans sans toucher une arme à feu.

- Avant que nous allions prendre un verre, fait le capitaine, je m’absente deux minutes aux toilettes.

- Allez au troisième, elles sont plus propres.

- Merci. J’apprécie, fait-il et il quitte la pièce.

- Un drôle de coco, marmonne Moore.

Cinq minutes plus tard, son subalterne est de retour. Un journal à la main.

- C’est à vous ?

Dans son gant noir, il tient The Stars and Stripes plié en deux.

- Oui, vous l’avez trouvé où ?

- À côté de ce petit bout de crayon.

Il ouvre le journal. Posé dans le pli, un moignon de crayon à papier jaune.

- Thanks God ! Dieu merci ! soupire Moore. Vous n’avez pas posé les doigts dessus, j’espère ?

- Si, rayonne Cameron. Il a bien fallu que je le ramasse. Mais je ne crois pas que ce soit préjudiciable, ajoute-t-il en lui montrant sa main gantée.

Quelques minutes plus tard, tous deux descendent les larges escaliers qui les rapprochent des bords de la Seine. Le capitaine reconnaît l’air que fredonne son supérieur : les Andrew Sisters.

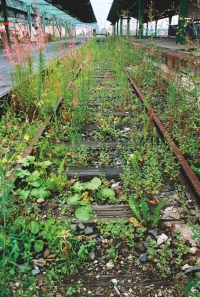

Otto Skorzeny interrogé en Allemagne par les Américains

Chapitre 3

Vendredi 15 décembre 1944 –

Cantons de l’Est, Belgique

Venant de franchir la frontière belge à Küchelscheid, Günther et Bastian s’attendent à tomber sur une ligne ennemie parsemée de trous de combat et de postes de contrôle. Or, rien de tel. Sur cette partie du front règne une atmosphère plutôt détendue. C’est seulement à l’approche du village d’Ovifat que des MP les arrêtent. À ces policiers militaires, ils montrent leurs laissez-passer ; les Américains les autorisent à poursuivre leur route. Celle-ci est encore parsemée de panneaux et de signaux de direction allemands. Les Yankees se sont contentés de placer les leurs à côté. Le crépuscule tombe de bonne heure. Les deux hommes garent la jeep près d’une ferme abandonnée des environs de Malmedy.

Le lendemain, force leur est de constater qu’ils ne peuvent guère rouler vite. En raison de l’état déplorable de la chaussée, de la courte durée des jours et du brouillard. S’orienter se révèle difficile. Par deux fois, ils se trompent de direction. Les panneaux les envoient du mauvais côté. Les murs des maisons et les murets en moellon se ressemblent tous. Les deux soldats n’ont pas de boussole américaine ; ils ont délibérément choisi de ne pas en emporter une allemande. Bien entendu, rien ne les empêche de demander leur chemin, mais ils préfèrent s’en dispenser, histoire de se faire remarquer le moins possible. Une personne douée d’une bonne mémoire, à qui ils s’adresseraient, pourrait signaler leur passage. La nuit suivante, ils bivouaquent un peu plus au sud, du côté de Vielsalm. Une écurie abandonnée leur sert de gîte. Il fait froid, tout est silencieux. La température descend pratiquement sous 0 °C. Les Ardennes s’étendent dans la nuit, paisibles. Bastian dort sous une couverture de cheval crasseuse. Günther fixe la brume blanche. La visibilité est inférieure à vingt mètres. Un phénomène naturel qui avantage sans aucun doute les intrus. Il songe aux premiers hommes qui se sont établis dans ces contrées. Plus de 2500 ans plus tôt, des Celtes vivaient ici dans des conditions presque identiques à celles que Bastian et lui connaissent en ce moment. Le soir, dans leurs huttes de terre, ils se blottissaient les uns contre les autres autour d’un feu. Leur chaleur corporelle formait une barrière contre le froid régnant dehors.

Le lendemain, force leur est de constater qu’ils ne peuvent guère rouler vite. En raison de l’état déplorable de la chaussée, de la courte durée des jours et du brouillard. S’orienter se révèle difficile. Par deux fois, ils se trompent de direction. Les panneaux les envoient du mauvais côté. Les murs des maisons et les murets en moellon se ressemblent tous. Les deux soldats n’ont pas de boussole américaine ; ils ont délibérément choisi de ne pas en emporter une allemande. Bien entendu, rien ne les empêche de demander leur chemin, mais ils préfèrent s’en dispenser, histoire de se faire remarquer le moins possible. Une personne douée d’une bonne mémoire, à qui ils s’adresseraient, pourrait signaler leur passage. La nuit suivante, ils bivouaquent un peu plus au sud, du côté de Vielsalm. Une écurie abandonnée leur sert de gîte. Il fait froid, tout est silencieux. La température descend pratiquement sous 0 °C. Les Ardennes s’étendent dans la nuit, paisibles. Bastian dort sous une couverture de cheval crasseuse. Günther fixe la brume blanche. La visibilité est inférieure à vingt mètres. Un phénomène naturel qui avantage sans aucun doute les intrus. Il songe aux premiers hommes qui se sont établis dans ces contrées. Plus de 2500 ans plus tôt, des Celtes vivaient ici dans des conditions presque identiques à celles que Bastian et lui connaissent en ce moment. Le soir, dans leurs huttes de terre, ils se blottissaient les uns contre les autres autour d’un feu. Leur chaleur corporelle formait une barrière contre le froid régnant dehors.

Günther sent ses paupières s’affaisser. Il jette un pan de la couverture sur son corps. Quelques secondes plus tard, il dort. Les Celtes partaient combattre les Romains. Torse nu rehaussé de couleurs belliqueuses, poussant des cris furieux… Les Romains s’approchaient en formations serrées. Un Celte roux, les cheveux dressés, enduits de chaux et de glaise, posait sur lui un regard menaçant. La poitrine et le ventre du guerrier luisaient sous l’excitation des muscles. Le sol se mettait à vibrer. Les Romains engageaient leurs catapultes. Les Celtes lançaient un hurlement primitif et se ruaient sur l’ennemi. Les coups assourdissants des féroces combattants et l’impact des boulets arrachent Günther au sommeil. Le sol vibre toujours. Un sifflement aigu et un violent tonnerre retentissent.

Il file une bourrade à Bastian, se lève et sort de l’écurie. Bientôt suivit par son camarade. Devant eux, ils découvrent un spectacle angoissant. À l’Est, l’horizon se révèle anormalement clair ; dans les prairies brumeuses devant eux, le sol explose, soulevant des nuées de sable, de cailloux, d’éclats métalliques. Éclairs de feu, éruptions et cratères déchiquètent la nuit. Les sifflements au-dessus de leur tête proviennent de missiles V1 et V2.

Il file une bourrade à Bastian, se lève et sort de l’écurie. Bientôt suivit par son camarade. Devant eux, ils découvrent un spectacle angoissant. À l’Est, l’horizon se révèle anormalement clair ; dans les prairies brumeuses devant eux, le sol explose, soulevant des nuées de sable, de cailloux, d’éclats métalliques. Éclairs de feu, éruptions et cratères déchiquètent la nuit. Les sifflements au-dessus de leur tête proviennent de missiles V1 et V2.

- L’offensive a commencé ! crie Günther pour couvrir la véhémence sonore. Tirons-nous !

Ils s’emparent de leur havresac et de leur arme, les balancent dans la jeep et démarrent en trombe.

Sans cesse, ça tonne, un fracas assourdissant. Un cocktail mortel de mastodontes d’acier et de lance-missiles hurlants. On pourrait croire à un orage, si n’est que le brouillard masque la vue. Au bout d’une petite heure, les tirs de barrage cessent et le silence revient. Peu à peu, l’obscurité fait place aux premières lueurs du jour. La ligne de front n’est éloignée que de quelques kilomètres.

Günther et Bastian ne peuvent que constater que le trafic militaire s’est subitement intensifié. Les routes forment un lent flux de camions surchargés et de fantassins qui battent en retraite. Personne ne sait quand les Allemands vont arriver. Dans l’Eifel belge, ainsi qu’on appelle cette zone frontalière, le « brouillard de guerre » règne. D’abord fuir, ensuite réfléchir, telle est la devise des Américains.

Les routes des environs de Bastogne sont encombrées. À présent qu’il est clair que la Wehrmacht est passée à l’offensive, bien des troupes inexpérimentées fuient vers l’Ouest. Entre tous les véhicules militaires vert olive, une jeep progresse à contre-courant. Bastian crie aux hommes à pied qui arrivent en face d’eux :

- Make away ! Attention ! Écartez-vous !

À l’approche du véhicule, les soldats se réfugient au dernier moment sur les côtés. Günther et Bastian gardent les yeux fixés droit devant eux. Le premier fait son possible pour éviter de frôler les fantassins. Cependant, il ne peut détourner leurs regards pleins de reproches. À la vue de la jeep, chaque Yankee en fuite se demande une seule chose : qui peut donc en avoir marre de la vie au point de vouloir aller à Bastogne ? La ville est le plus grand carrefour des Ardennes. Tant les Américains que les Allemands savent que celui qui l’occupe contrôle les routes donnant accès à l’Ouest de la Belgique.

À l’approche du véhicule, les soldats se réfugient au dernier moment sur les côtés. Günther et Bastian gardent les yeux fixés droit devant eux. Le premier fait son possible pour éviter de frôler les fantassins. Cependant, il ne peut détourner leurs regards pleins de reproches. À la vue de la jeep, chaque Yankee en fuite se demande une seule chose : qui peut donc en avoir marre de la vie au point de vouloir aller à Bastogne ? La ville est le plus grand carrefour des Ardennes. Tant les Américains que les Allemands savent que celui qui l’occupe contrôle les routes donnant accès à l’Ouest de la Belgique.

Ils arrivent à l’entrée de Noville, un hameau situé à huit kilomètres de Bastogne. Des troupes américaines improvisent des barrages. Günther et Bastian les voient positionner un canon antichar derrière des sacs de sable. Un militaire, le visage noirci, lève la main. Il ordonne au conducteur de s’arrêter.

- Vous appartenez à quelle unité ?

- The 106th Infantery Division, répond Günther. Et vous ?

- La 10e blindée, fait le soldat que la question prend au dépourvu, puis il se reprend : Vous allez où ?

- À Bastogne. On a un message pour le commandant local.

- Vous ne pouvez pas le transmettre par radio ?

Le chauffeur fait un geste à son camarade qui lui tend une enveloppe blanche.

- C’est une lettre manuscrite du général Hodges. Comment voudriez-vous qu’on la lui fasse parvenir ?

Noville, U.S. Army War College Edition

Le soldat bougonne, leur fait signe de la tête de poursuivre leur chemin. Noville a manifestement beaucoup souffert des premiers bombardements de l’offensive. Çà et là, une façade s’est effondrée ; de la fumée s’échappe encore des maisons endommagées. On évacue les habitants. Un MP voit la jeep qui s’avance ; il fait signe au conducteur de reprendre la route principale. Günther manœuvre pour contourner une grange effondrée. Des décombres gisent sur la chaussée. Parmi les gravats, des cadavres de vaches. Il garde les yeux dessus un peu trop longtemps.

- Watch out ! Attention ! crie un medic.

Günther écrase le frein. Lui et Bastian sont projetés en avant. Le toubib est à l’arrière d’un Dodge à l’enseigne de la Croix-Rouge. Son cri a permis d’éviter au tout dernier moment la collision. Le camion fait marche arrière, s’immobilise puis se réengage en cahotant sur la route. La jeep embraye et se met à suivre ce grand frère. C’est ainsi que le duo quitte Noville. Hors du village, la route se fait de nouveau plus large. Günther donne un coup de volant et dépasse le Dodge. Pour les saluer, le toubib tape de l’index contre son casque. Dès qu’ils ont repris la voie de droite, Bastian regarde sur le côté.

- Ça a failli mal tourner, soupire-t-il.

Günther secoue la tête :

- C’est le bordel. Comment ils appellent ça déjà ?

- TARFU ! Things are really fucked up !

- Haha, génial ! « Ça déconne à plein tube. » Quelle imagination !

- TARFU. « Alles grosse Scheisse. » Une grosse, grosse merde, murmure Bastian.

Tout en fixant la route, Günther lui demande :

- T’as appris ça à Grafenwöhr ?

- Non, je tiens ça d’un Amerikaner du camp de Limbourg-sur-la-Lahn.

Malgré la brume, ils distinguent le contour d’une église et de quelques maisons. Ils parviennent au village suivant. À droite de la route, un panneau sur lequel figure « Foy » et, en dessous, en lettres un peu plus petites « Bastogne ».

Malgré la brume, ils distinguent le contour d’une église et de quelques maisons. Ils parviennent au village suivant. À droite de la route, un panneau sur lequel figure « Foy » et, en dessous, en lettres un peu plus petites « Bastogne ».

- Mieux vaut contourner ce bled.

Günther braque d’un coup et s’engage à droite sur un chemin de terre. Au bout de cinq minutes, ils s’arrêtent à l’abri d’une forêt de pins.

- L’anglais, tu le maîtrises bien ? demande Bastian.

Günther sort un paquet de Lucky Strike de sa poche de poitrine :

- J’ai vécu six ans à New York.

- Vraiment ? Tu parles donc couramment…

De ses dents, Günther tire une cigarette du paquet :

- You bet !

- Grâce à ton anglais et à mon français, soupire Bastian, on va aller loin.

- On en aura bien besoin.

- On va où ?

Günther relève le devant de son casque américain.

- À Paris.

- Paris ? Si loin que ça ? demande Bastian en faisant la moue. Qu’est-ce qu’on va foutre là-bas ?

Günther se retourne et sort une carte Michelin.

- Je te dirai ça plus tard.

Ils fument et étudient la carte touristique. La frontière française est à une heure de route. À cause de la nervosité des GI et des MP aux points de contrôle, ça leur prendra plus de temps. Ils se rendent compte qu’à présent, les choses deviennent sérieuses.

- Let’s go, fait Günther.

Les mégots disparaissent dans une flaque de boue au bord du chemin. Günther passe la première. Au bout de quelques centaines de mètres, ils reprennent la route. Ils s’approchent d’une zone de brouillard bas. Alors qu’ils la traversent, ils reniflent une forte odeur de brûlé. Elle provient d’arbres en feu, un peu plus loin. Un incendie probablement causé par un projectile.

Le choc arrive de nulle part. Un cri bref tout de suite suivi d’une chute sourde sur l’asphalte. Dans la lueur des phares se dégage peu à peu le visage effaré d’un paysan. Planté juste à côté de la jeep, le type tend les mains devant lui, comme pour se protéger, de peur d’être renversé. Günther descend du véhicule et découvre, sur la chaussée, l’animal. L’œil brillant de la chèvre le fixe. Dès qu’il se penche, elle écarte craintivement la tête. Incapable de se relever. Une ou deux pattes cassées, sans doute. Bastian rejoint le vieux paysan. Il le contient pour éviter qu’il ne se jette, de rage, sur Günther.

Le choc arrive de nulle part. Un cri bref tout de suite suivi d’une chute sourde sur l’asphalte. Dans la lueur des phares se dégage peu à peu le visage effaré d’un paysan. Planté juste à côté de la jeep, le type tend les mains devant lui, comme pour se protéger, de peur d’être renversé. Günther descend du véhicule et découvre, sur la chaussée, l’animal. L’œil brillant de la chèvre le fixe. Dès qu’il se penche, elle écarte craintivement la tête. Incapable de se relever. Une ou deux pattes cassées, sans doute. Bastian rejoint le vieux paysan. Il le contient pour éviter qu’il ne se jette, de rage, sur Günther.

- Ma pauvre chèvre…, se lamente l’homme.

- Elle vit encore, dit Günther à Bastian.

- Qu’est-ce tu veux faire ? lui demande ce dernier.

Günther évalue la situation. Un lieu improbable, un moment improbable – une histoire problématique. Leur mission ne peut en aucun cas capoter à cause d’un stupide coup de malchance. Il palpe le corps chaud de la chèvre. De ses mains, il lui soulève un peu la tête. L’innocence rayonne dans les yeux de la bête. Vulnérable, elle gît là sur l’asphalte froid. D’une façon ou d’une autre, elle lui fait confiance. À croire qu’elle considère l’homme qui lui tient la tête comme son sauveur. Günther soupire, resserre sa prise et lui tord le cou.

- On y va ! lance-t-il tout en se redressant.

Le paysan reste planté sur place, pétrifié. Il n’en croit pas ses yeux. Bastian comprend ce que son camarade attend de lui. Il prend son M1-Garand dans la jeep et tire à bout portant sur le vieux. Celui-ci s’effondre sur le sol. Bastian tire encore une fois. Après le deuxième coup de feu, il rabaisse son arme, la repose dans la jeep et monte à côté de Günther. Lequel fait marche arrière avant de contourner les deux cadavres.

traduction : Daniel Cunin

Opération Greif (en anglais)