Guido Gezelle

par Camille Melloy

La plus haute poésie

Est peut-être de mourir.

Le vers français n’a pas de pieds, il a des ailes.

C. Melloy

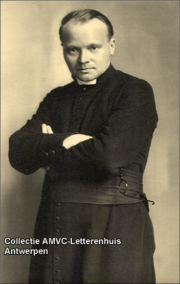

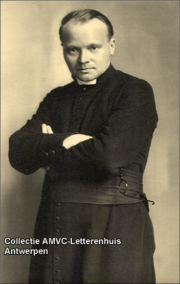

Parmi les auteurs flamands d’expression française, le prêtre Camille Melloy (pseudonyme de Camille Joseph de Paepe, 1891-1941), pourtant reconnu de son vivant, lauréat de prix assez prestigieux (1), distingué à titre d’étranger par la Légion d’Honneur, est effacé des mémoires. « Quelqu’un est mort. Ce sera moi. / On lira dans les faits-divers / ‘‘Le décès de Monsieur Melloy, / Auteur de cinq recueils de vers.’’ // (En eussè-je publié dix, / Rien n’en reste) De profundis… », annonçait-il dans « Anticipation », une des pièces de la plaquette Requiem qu’il composa peu avant de disparaître. Et, s’adressant à la mort aux « côtes d’affamée », dont il sent « le groin » l’effleurer : « Mes œuvres ? Ce baluchon plat. / Ouvre-le, c’est elles : poussière. / Les vers mêmes n’en voudraient pas. » Ou aux flocons de neige et aux jours qui passent : « Tassez l’oubli sur les squelettes / Des trépassés. »

Parmi les auteurs flamands d’expression française, le prêtre Camille Melloy (pseudonyme de Camille Joseph de Paepe, 1891-1941), pourtant reconnu de son vivant, lauréat de prix assez prestigieux (1), distingué à titre d’étranger par la Légion d’Honneur, est effacé des mémoires. « Quelqu’un est mort. Ce sera moi. / On lira dans les faits-divers / ‘‘Le décès de Monsieur Melloy, / Auteur de cinq recueils de vers.’’ // (En eussè-je publié dix, / Rien n’en reste) De profundis… », annonçait-il dans « Anticipation », une des pièces de la plaquette Requiem qu’il composa peu avant de disparaître. Et, s’adressant à la mort aux « côtes d’affamée », dont il sent « le groin » l’effleurer : « Mes œuvres ? Ce baluchon plat. / Ouvre-le, c’est elles : poussière. / Les vers mêmes n’en voudraient pas. » Ou aux flocons de neige et aux jours qui passent : « Tassez l’oubli sur les squelettes / Des trépassés. »

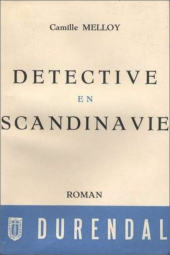

Poète, romancier, essayiste et traducteur originaire de Melle dans la région gantoise, Melloy a pourtant laissé un nombre non négligeable de publications (2) dont Variations sur des thèmes impopulaires parue aux éditions Ça ira en 1939, des contes pour enfants, des écrits autobiographiques (par exemple L’Offrande filiale) et des récits ou romans ramenés de ses nombreux voyages (Voyages sans Baedeker ; Suomi, ou Le bonheur en Finlande ; Détective en Scandinavie…). Si Francis Jammes a pu dire du recueil Retour parmi les Hommes qu’il s’agissait de « l’un des plus beaux livres de poésie et de foi que je sache ; car il y a des livres de poésie sans foi, et de foi sans poésie », Maurice Carême estimait pour sa part que le poète flamand était « souvent victime d’une facilité qui l’a seule empêché de devenir un grand poète chrétien ».

Poète, romancier, essayiste et traducteur originaire de Melle dans la région gantoise, Melloy a pourtant laissé un nombre non négligeable de publications (2) dont Variations sur des thèmes impopulaires parue aux éditions Ça ira en 1939, des contes pour enfants, des écrits autobiographiques (par exemple L’Offrande filiale) et des récits ou romans ramenés de ses nombreux voyages (Voyages sans Baedeker ; Suomi, ou Le bonheur en Finlande ; Détective en Scandinavie…). Si Francis Jammes a pu dire du recueil Retour parmi les Hommes qu’il s’agissait de « l’un des plus beaux livres de poésie et de foi que je sache ; car il y a des livres de poésie sans foi, et de foi sans poésie », Maurice Carême estimait pour sa part que le poète flamand était « souvent victime d’une facilité qui l’a seule empêché de devenir un grand poète chrétien ».

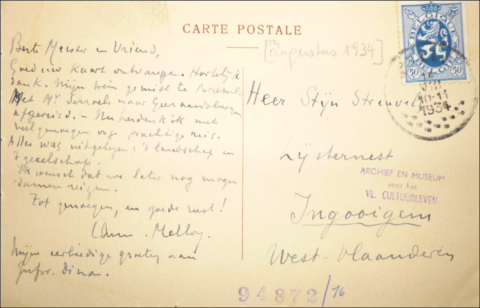

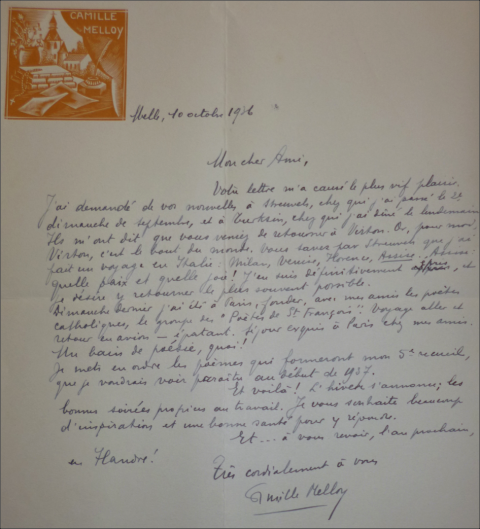

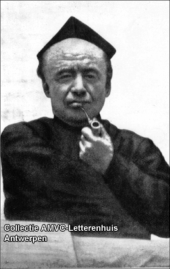

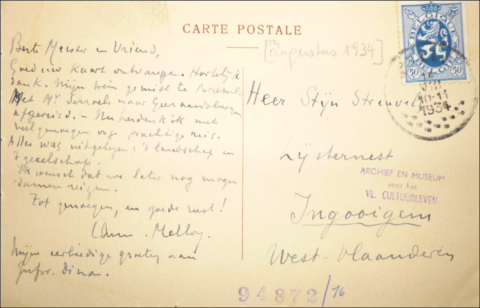

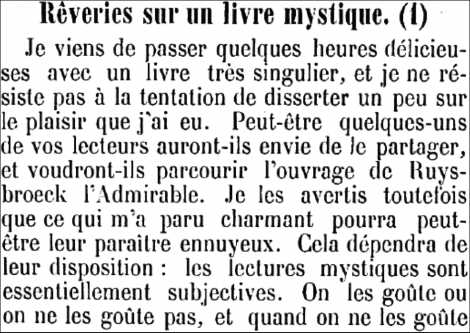

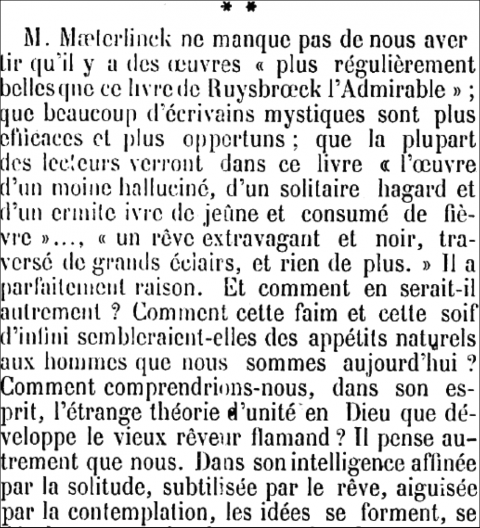

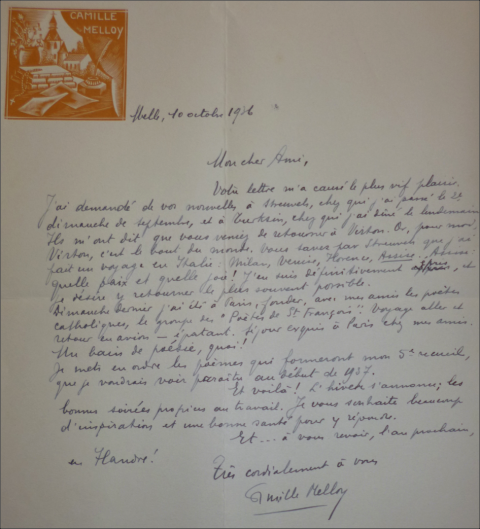

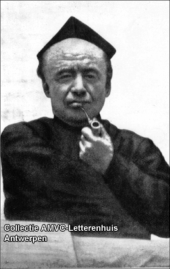

Lettre de C. Melloy au compositeur Alfons Moortgat,

10/10/1936 (coll. AMVC-Letterenhuis)

À la différence d’un Maeterlinck, d’un Verhaeren ou d’un Eekhoud, Melloy maîtrisait tout aussi bien, voire mieux, le flamand – sa langue maternelle dans laquelle il composa des poèmes alors qu’il était brancardier sur le front de l’Yser – que le français, langue qu’il adopta afin de donner voix, dans ses vers, à une forme d’étrangeté, de distanciation, de dépaysement. Grâce à ce choix, ce docteur en philologie, professeur de français, de lettres classiques, de poésie et de rhétorique (il eut comme élève Félicien Marceau et Charles de Trooz) à Louvain et à Melle, a pu partager certains de ses goûts en dévoilant des écrivains d’expression néerlandaise au lecteur francophone, notamment par le moyen d’articles et de traductions. Il s’est ainsi mis au service des Flamands Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Guido Gezelle, Karel van de Woestijne ou encore des Hollandais Antoon Coolen et Herman de Man, romancier juif à succès converti au catholicisme. Avec quelques-uns – dont les deux premiers nommés qui ont eux-mêmes traduit une ou deux ses œuvres –, il a entretenu une profonde amitié. Ainsi, il a fait le voyage de Terre sainte – qu’il relate sous forme de roman dans Voyages sans Baedeker – en compagnie de Streuvels et de Coolen. Le 18 mars 1936, dans une lettre à Yvonne Waegemans, auteur de livres pour la jeunesse, le prêtre affirme qu’il donne la priorité à son œuvre sur son travail de traducteur : s’il a mis en français Timmermans et Streuvels, c’est par amitié.

Rapprochant les parcours du romancier Cyriel Buysse et de C. Melloy pour mieux les distinguer, Reine Meylaerts éclaire certains aspects de la place singulière qu’occupait le prêtre-poète dans le champ littéraire belge : « Buysse est entré dans l’histoire comme l’un des plus importants écrivains ‘‘flamands’’ du début du XXe siècle, tandis que Melloy jouissait d’une solide réputation en tant qu’écrivain ‘‘francophone belge’’. Pourtant, tous deux ont connu des phases répétées d’écriture dans l’autre langue nationale et ont également déployé des activités de (auto) traduction. En fait, Buysse avait d’abord essayé de percer dans la littérature française (belge). Le succès se faisant attendre, il s’est rabattu sur le néerlandais. Pourtant, dans un premier temps, il continua à rédiger ses œuvres en français, pour les traduire ensuite lui-même en néerlandais. Buysse soigna également personnellement sa diffusion en France, traduisant lui-même Zoals het was en français (C’était ainsi)pour la maison parisienne Rieder.

Rapprochant les parcours du romancier Cyriel Buysse et de C. Melloy pour mieux les distinguer, Reine Meylaerts éclaire certains aspects de la place singulière qu’occupait le prêtre-poète dans le champ littéraire belge : « Buysse est entré dans l’histoire comme l’un des plus importants écrivains ‘‘flamands’’ du début du XXe siècle, tandis que Melloy jouissait d’une solide réputation en tant qu’écrivain ‘‘francophone belge’’. Pourtant, tous deux ont connu des phases répétées d’écriture dans l’autre langue nationale et ont également déployé des activités de (auto) traduction. En fait, Buysse avait d’abord essayé de percer dans la littérature française (belge). Le succès se faisant attendre, il s’est rabattu sur le néerlandais. Pourtant, dans un premier temps, il continua à rédiger ses œuvres en français, pour les traduire ensuite lui-même en néerlandais. Buysse soigna également personnellement sa diffusion en France, traduisant lui-même Zoals het was en français (C’était ainsi)pour la maison parisienne Rieder.

Camille Melloy fit ses débuts littéraires au front de la Grande Guerre avec des poèmes néerlandais et français. Puisque, selon ses propres dires, il reçut uniquement des encoura- gements du côté francophone, il laissa tomber le néerlandais pour se transformer en écrivain flamand francopho- ne. Toutefois, Melloy continua à traduire nombre de ses confrères flamands néerlandophones en français. Ainsi il développa une collaboration fructueuse avec Stijn Streuvels, contemporain de Buysse et un des doyens de la littérature flamande néerlandophone, pour la traduction de leurs livres de jeunesse respectifs. Melloy traduisit Prutskes vertelselboek (1935) de Streuvels en français (Contes à Poucette, 1935) tandis que ce dernier traduisit Cinq contes de Noël (1934) de Melloy en néerlandais (Vijf Kerstvertellingen, 1935).

Camille Melloy fit ses débuts littéraires au front de la Grande Guerre avec des poèmes néerlandais et français. Puisque, selon ses propres dires, il reçut uniquement des encoura- gements du côté francophone, il laissa tomber le néerlandais pour se transformer en écrivain flamand francopho- ne. Toutefois, Melloy continua à traduire nombre de ses confrères flamands néerlandophones en français. Ainsi il développa une collaboration fructueuse avec Stijn Streuvels, contemporain de Buysse et un des doyens de la littérature flamande néerlandophone, pour la traduction de leurs livres de jeunesse respectifs. Melloy traduisit Prutskes vertelselboek (1935) de Streuvels en français (Contes à Poucette, 1935) tandis que ce dernier traduisit Cinq contes de Noël (1934) de Melloy en néerlandais (Vijf Kerstvertellingen, 1935).

Ch. Baussan, « Le Miserere du trouvère », La Croix, 23/05/1937

Bref, d’une façon ou d’une autre, Melloy, Buysse et tant d’autres étaient des littérateurs bourlinguant entre les cultures. […] Le parcours littéraire de Melloy, un Flamand néerlandophone s’étant converti à l’emploi de la langue littéraire dominante, formait aux yeux des dominants une illustration par excellence de la supériorité du français. La critique francophone se plaisait par conséquent à accentuer que l’option du français était un choix naturel, non forcé, une option d’intelligence et de prestige sans aucun dédain pour le néerlandais. […] un Flamand bilingue, professionnel de la médiation culturelle comme Melloy faisait l’objet d’une attention non moins suivie que controversée dans la presse littéraire néerlandophone. En 1934 par exemple, Melloy reçut le prix français Edgar Poe : une distinction de la Maison de Poésie pour un poète de nationalité non française. La critique néerlandophone saisit l’occasion de rendre hommage au poète, témoignant de la sorte du désir de s’approprier un auteur que les francophones considéraient au même moment comme un des leurs. Aussi le qualifiait-elle de compatriote (‘‘landgenoot’’), de ‘‘Flamand’’ (‘‘Vlaming’’), qui possédait toutes les caractéristiques du peuple flamand et qui puisait son inspiration dans le pays flamand. Aux yeux des dominés, le ‘‘peuple’’ – ou faut-il dire la ‘‘race’’ ? – et le territoire’’ étaient en d’autres termes les éléments décisifs dans l’appartenance identitaire d’un écrivain flamand francophone. L’on tentait de camoufler ou de neutraliser l’aspect clé de la défense d’une littérature nationale ‘‘belge’’ domi- nante, à savoir la langue française. À cette fin, la presse néerlandophone accentuait par ailleurs les signes de respect pour la culture dominée : Melloy n’avait pas dénié sa langue maternelle, il portait un réel intérêt à la littérature flamande et entretenait des contacts étroits avec ses confrères flamands néerlandophones.

Bref, d’une façon ou d’une autre, Melloy, Buysse et tant d’autres étaient des littérateurs bourlinguant entre les cultures. […] Le parcours littéraire de Melloy, un Flamand néerlandophone s’étant converti à l’emploi de la langue littéraire dominante, formait aux yeux des dominants une illustration par excellence de la supériorité du français. La critique francophone se plaisait par conséquent à accentuer que l’option du français était un choix naturel, non forcé, une option d’intelligence et de prestige sans aucun dédain pour le néerlandais. […] un Flamand bilingue, professionnel de la médiation culturelle comme Melloy faisait l’objet d’une attention non moins suivie que controversée dans la presse littéraire néerlandophone. En 1934 par exemple, Melloy reçut le prix français Edgar Poe : une distinction de la Maison de Poésie pour un poète de nationalité non française. La critique néerlandophone saisit l’occasion de rendre hommage au poète, témoignant de la sorte du désir de s’approprier un auteur que les francophones considéraient au même moment comme un des leurs. Aussi le qualifiait-elle de compatriote (‘‘landgenoot’’), de ‘‘Flamand’’ (‘‘Vlaming’’), qui possédait toutes les caractéristiques du peuple flamand et qui puisait son inspiration dans le pays flamand. Aux yeux des dominés, le ‘‘peuple’’ – ou faut-il dire la ‘‘race’’ ? – et le territoire’’ étaient en d’autres termes les éléments décisifs dans l’appartenance identitaire d’un écrivain flamand francophone. L’on tentait de camoufler ou de neutraliser l’aspect clé de la défense d’une littérature nationale ‘‘belge’’ domi- nante, à savoir la langue française. À cette fin, la presse néerlandophone accentuait par ailleurs les signes de respect pour la culture dominée : Melloy n’avait pas dénié sa langue maternelle, il portait un réel intérêt à la littérature flamande et entretenait des contacts étroits avec ses confrères flamands néerlandophones.

Malgré ses activités littéraires en langue française, Melloy était donc toujours un ‘‘vrai’’ Flamand, sur qui l’attitude supérieure des dominants n’avait pas de prise. N’empêche que l’auteur continuait à faire figure d’exception à cause précisément de sa langue d’écriture : ce qui pour la culture dominante représentait l’identité par excellence d’un écrivain national, formait une sérieuse entrave identitaire pour la culture dominée. Elle compliquait surtout les références à la langue littéraire (le français) des représentants interculturels du mythe nordique. Aussi faut-il constater une certaine virtuosité dans la combinaison des étiquettes géolinguistiques. Dans la presse néerlandophone, Camille Melloy n’était pas désigné comme Flamand francophone (‘‘Franstalige Vlaming’’), expression d’usage dans les milieux francophones, mais comme Flamand écrivant en français (‘‘Fransschrijvende Vlaming’’). […] Il est par ailleurs piquant de constater que Melloy ne semblait pas dénier la perception ‘‘flamande’’ néerlandophone de sa personne ; tant dans sa correspondance que dans des interviews par exemple, il accentuait sa familiarité avec les lettres flamandes et avouait avoir le projet d’écrire en ‘‘flamand’’. En même temps, il ne cachait pas ses activités, quelque peu compromettantes aux yeux de certains néerlandophones, de traduc- teur d’auteurs flamands. » (source).

Malgré ses activités littéraires en langue française, Melloy était donc toujours un ‘‘vrai’’ Flamand, sur qui l’attitude supérieure des dominants n’avait pas de prise. N’empêche que l’auteur continuait à faire figure d’exception à cause précisément de sa langue d’écriture : ce qui pour la culture dominante représentait l’identité par excellence d’un écrivain national, formait une sérieuse entrave identitaire pour la culture dominée. Elle compliquait surtout les références à la langue littéraire (le français) des représentants interculturels du mythe nordique. Aussi faut-il constater une certaine virtuosité dans la combinaison des étiquettes géolinguistiques. Dans la presse néerlandophone, Camille Melloy n’était pas désigné comme Flamand francophone (‘‘Franstalige Vlaming’’), expression d’usage dans les milieux francophones, mais comme Flamand écrivant en français (‘‘Fransschrijvende Vlaming’’). […] Il est par ailleurs piquant de constater que Melloy ne semblait pas dénier la perception ‘‘flamande’’ néerlandophone de sa personne ; tant dans sa correspondance que dans des interviews par exemple, il accentuait sa familiarité avec les lettres flamandes et avouait avoir le projet d’écrire en ‘‘flamand’’. En même temps, il ne cachait pas ses activités, quelque peu compromettantes aux yeux de certains néerlandophones, de traduc- teur d’auteurs flamands. » (source).

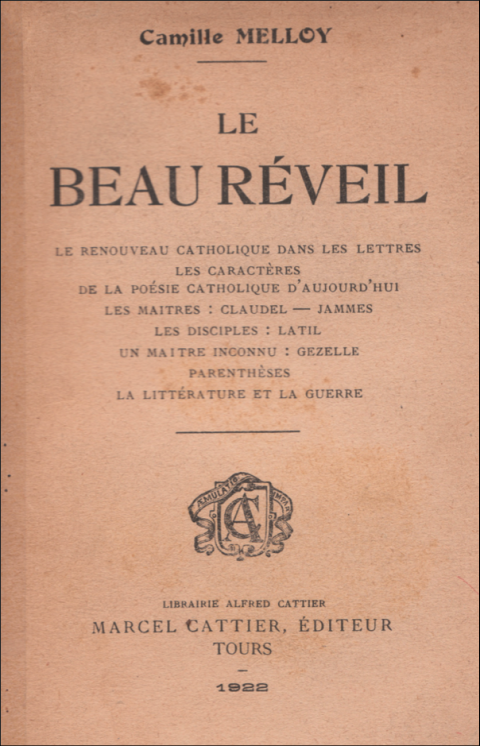

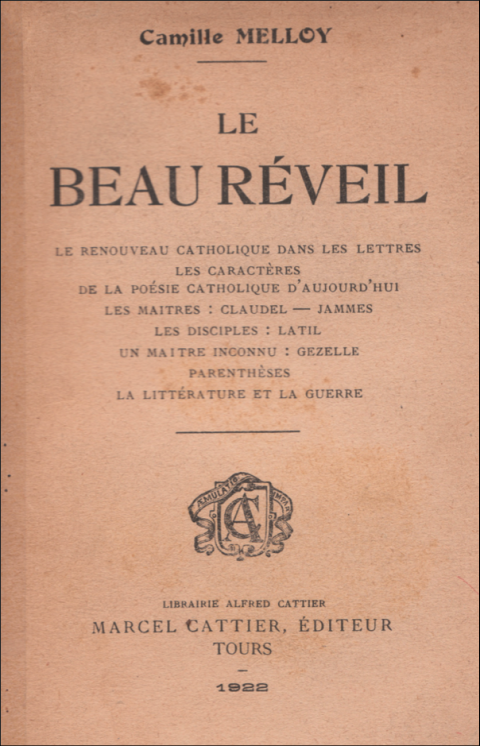

Ce prêtre-poète, mort un 1er novembre, un peu plus de vingt ans après son ordination, a souvent défendu sa foi dans ses écrits. Il reconnaissait en Francis Jammes et Paul Claudel des maîtres. Dans Le Beau réveil (1922), sa première œuvre en prose, « un recueil d’articles et de causeries » sur le renouveau catholique dans les lettres françaises et belges d’expression française, il leur consacre à chacun un essai. Ces pages, qui rejoignent en bien des points Le Réveil de l’esprit de Robert Vallery-Radot, mettent en avant une esthétique dont Melloy ne dérogera jamais et qu’il faut comprendre au regard de sa double vocation :

Ce prêtre-poète, mort un 1er novembre, un peu plus de vingt ans après son ordination, a souvent défendu sa foi dans ses écrits. Il reconnaissait en Francis Jammes et Paul Claudel des maîtres. Dans Le Beau réveil (1922), sa première œuvre en prose, « un recueil d’articles et de causeries » sur le renouveau catholique dans les lettres françaises et belges d’expression française, il leur consacre à chacun un essai. Ces pages, qui rejoignent en bien des points Le Réveil de l’esprit de Robert Vallery-Radot, mettent en avant une esthétique dont Melloy ne dérogera jamais et qu’il faut comprendre au regard de sa double vocation :

Puisque Tu m’as frappé d’un double sceau, mon Maître,

Garde-moi près de l’homme et près de Toi, pour être

Devant Toi son poète, et devant lui Ton prêtre.

(« Prêtre et poète », Enfants de la Terre, 1933)

La poésie se fait prière, le poète offrant « au Créateur l’hommage de la création entière ». Melloy fait sien les mots de Max Elskamp : « Vivre en grâce avec Dieu, en amitié avec les hommes, en familiarité avec les bêtes. » Le sentiment de la nature ou « franciscanisme » constitue une source essentielle de son lyrisme qui privilégie les thèmes suivants : la solitude, la nostalgie, l’amitié et la terre, mais aussi la joie et l’ivresse « de posséder la Vérité divine, par la foi ». La teneur à la fois macabre et facétieuse de certains de ses vers masque peut-être l’amertume d’un homme à la santé fragile qui s’est souvent senti incompris et isolé. (3)

La poésie se fait prière, le poète offrant « au Créateur l’hommage de la création entière ». Melloy fait sien les mots de Max Elskamp : « Vivre en grâce avec Dieu, en amitié avec les hommes, en familiarité avec les bêtes. » Le sentiment de la nature ou « franciscanisme » constitue une source essentielle de son lyrisme qui privilégie les thèmes suivants : la solitude, la nostalgie, l’amitié et la terre, mais aussi la joie et l’ivresse « de posséder la Vérité divine, par la foi ». La teneur à la fois macabre et facétieuse de certains de ses vers masque peut-être l’amertume d’un homme à la santé fragile qui s’est souvent senti incompris et isolé. (3)

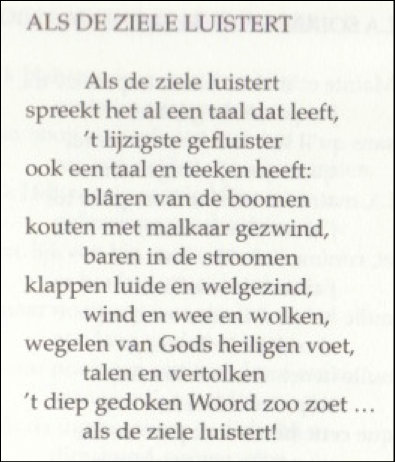

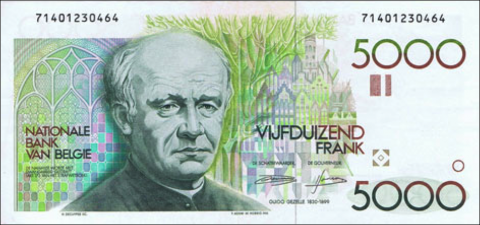

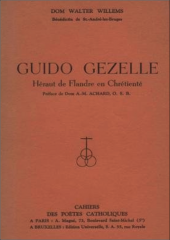

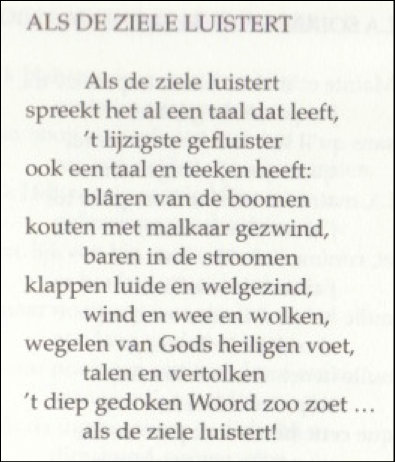

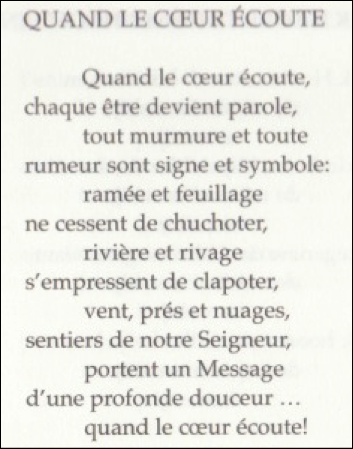

Un chapitre du volume Le Beau réveil porte sur son compatriote Guido Gezelle (1830-1899) : « Un maître inconnu : Guido Gezelle » (p. 161-188). C’est ce texte que nous reproduisons avec la trentaine de notes qui l’accompagne. (4) Camille Melloy cite abondamment son modèle à travers deux traductions disponibles à l’époque. Il faut bien avouer que ce n’est que depuis une date très récente que l’on dispose d’un choix de la poésie du Brugeois véritablement mis en français. Le mérite en revient à un autre Belge des Flandres, l’écrivain Paul Claes qui a publié en 2011 La Fleur (éd. Via Libra, Anvers) : « Vingt-sept poèmes majeurs et complets constituent, dans ce précieux petit livre, autant de brillantes partitions. La lettre et l’esprit uniques de Gezelle, ses enjambements surprenants et sa pensée procédant par bonds résonnent ici en un français impeccable, sur un rythme et selon une mesure qui épousent étroitement ceux de l’original. » (5) Les tentatives précédentes, par exemple celles de Michel Seuphor, Henry Fagne, Maurice Carême ou de Liliane Wouters, n’affichaient pas la même ambition. En guise d’illustration, citons un court poème figurant dans la plaquette bilingue La Fleur :

Un chapitre du volume Le Beau réveil porte sur son compatriote Guido Gezelle (1830-1899) : « Un maître inconnu : Guido Gezelle » (p. 161-188). C’est ce texte que nous reproduisons avec la trentaine de notes qui l’accompagne. (4) Camille Melloy cite abondamment son modèle à travers deux traductions disponibles à l’époque. Il faut bien avouer que ce n’est que depuis une date très récente que l’on dispose d’un choix de la poésie du Brugeois véritablement mis en français. Le mérite en revient à un autre Belge des Flandres, l’écrivain Paul Claes qui a publié en 2011 La Fleur (éd. Via Libra, Anvers) : « Vingt-sept poèmes majeurs et complets constituent, dans ce précieux petit livre, autant de brillantes partitions. La lettre et l’esprit uniques de Gezelle, ses enjambements surprenants et sa pensée procédant par bonds résonnent ici en un français impeccable, sur un rythme et selon une mesure qui épousent étroitement ceux de l’original. » (5) Les tentatives précédentes, par exemple celles de Michel Seuphor, Henry Fagne, Maurice Carême ou de Liliane Wouters, n’affichaient pas la même ambition. En guise d’illustration, citons un court poème figurant dans la plaquette bilingue La Fleur :

(1) 1929 : Prix Claire-Virenque pour Le Parfum des buis ; 1931 : Prix Artique pour Retour parmi les hommes ; 1933 : Prix Eugène Schmitz pour Enfants de la terre et Prix Edgard Poe 1934 pour le même ouvrage ; 1942 : prix Auguste Michot (à titre posthume).

S. Streuvels, L'Enfant de Noël, trad. C. Melloy, rééed. 1962

(2) Au total 74 publications sous forme de volume et 185 contributions diverses. Voir Bibliographie des écrivains français de Belgique. 1881-1960. Tome 4, Bruxelles, Académie royale de Langue et de Littérature françaises, 1972, p. 212-219. Deux de ses opuscules ont été traduits en néerlandais il y a peu par Pol Van Caeneghem : Melle avant le déluge (De Gonde, 34, n° 3, 2006, p. 19-25) et L’Offrande filiale (traduction parue dans différents numéro de De Gonde en 2013).

(2) Au total 74 publications sous forme de volume et 185 contributions diverses. Voir Bibliographie des écrivains français de Belgique. 1881-1960. Tome 4, Bruxelles, Académie royale de Langue et de Littérature françaises, 1972, p. 212-219. Deux de ses opuscules ont été traduits en néerlandais il y a peu par Pol Van Caeneghem : Melle avant le déluge (De Gonde, 34, n° 3, 2006, p. 19-25) et L’Offrande filiale (traduction parue dans différents numéro de De Gonde en 2013).

Ch. Baussan, « Voyages sans Baedeker » La Croix, 12/10/1936

(3) Sur Camille Melloy, on pourra lire en français : Marcel Lobet, Camille Melloy, 1928 ; Louis Lefebvre, « La poésie de Camille Melloy », La Revue Générale, 15 avril 1931, p. 490-496 ; Camille Melloy, Requiem, préface de Marcel Lobet, 1941 ; Henri Davignon, « Un poète flamand de langue française. Camille Melloy 1891-1941 », Académie Royale de Langue et de Littérature françaises, t. 20, n° 4, décembre 1941, p. 121-133 ; Marcel Lobet, Les plus beaux poèmes de Camille Melloy, préface de Charles De Trooz, 1942 ; Charles De Trooz, Souvenirs sur Camille Melloy, 1946 ; Monique Scheerlinck, Camille Melloy. De la vie à l’œuvre, mémoire de licence, Louvain, K.U.L., 1989 ; Reine Meylaerts, « Cent soixante ans sans la Flandre ou les trous de l’historiographie belge », Textyles, 24, 2004, p. 81-89 ; dans L’aventure flamande de la Revue Belge (2004), Reine Meylaerts évoque à nouveau à maintes reprises C. Melloy ; de même Cécile Vanderpelen-Diagre dans Écrire en Belgique sous le regard de Dieu : la littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres (2004).

(3) Sur Camille Melloy, on pourra lire en français : Marcel Lobet, Camille Melloy, 1928 ; Louis Lefebvre, « La poésie de Camille Melloy », La Revue Générale, 15 avril 1931, p. 490-496 ; Camille Melloy, Requiem, préface de Marcel Lobet, 1941 ; Henri Davignon, « Un poète flamand de langue française. Camille Melloy 1891-1941 », Académie Royale de Langue et de Littérature françaises, t. 20, n° 4, décembre 1941, p. 121-133 ; Marcel Lobet, Les plus beaux poèmes de Camille Melloy, préface de Charles De Trooz, 1942 ; Charles De Trooz, Souvenirs sur Camille Melloy, 1946 ; Monique Scheerlinck, Camille Melloy. De la vie à l’œuvre, mémoire de licence, Louvain, K.U.L., 1989 ; Reine Meylaerts, « Cent soixante ans sans la Flandre ou les trous de l’historiographie belge », Textyles, 24, 2004, p. 81-89 ; dans L’aventure flamande de la Revue Belge (2004), Reine Meylaerts évoque à nouveau à maintes reprises C. Melloy ; de même Cécile Vanderpelen-Diagre dans Écrire en Belgique sous le regard de Dieu : la littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres (2004).

Ch. Baussan, « Enfants de la Terre » La Croix, 01/05/1936

En Flandre, quelques contributions récentes révèlent l’intérêt que suscite, en particulier dans sa ville natale, le rôle de passeur de cette figure des lettres : X, « Camille Melloy », Heemkundige Vereniging De Gonde, 16, n° 2, 1988, p. 7-14 ; Jan Olsen, « Camille Melloy. Enkele biografische notities », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 17-21 ; Jan Olsen, « Genealogische schets t.b.t. Camille Melloy », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 22-26 ; Daniël Lemmens, « Twee vrienden : Camille Melloy en Felix Timmermans », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 27-38 ; Daniël Lemmens, « Verwantschap en gemeenschappelijke thema’s bij C. Melloy en F. Timmermans », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 39-52 ; X, « C. Melloy maakt F. Timmermans bekend in Frans taalgebied », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 51-60 ; Daniël Lemmens, « Het verhaal van een vertaling : De Harp van Sint-Franciscus », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 61-72 ; X, « F. Timmermans illustreert Melloy’s Louange des Saint Populaires », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 73-78 ; Reine Meylaerts, « De taal is gansch het volk: Vlaamse literatuur en haar Franstalige promotoren tijdens het interbellum in België », Neerlandica extra muros: tijdschrift van de Internationale vereniging voor neerlandistiek, XXXIV, 1996, p. 13-27 ; Stijn Vanclooster, « Camille Melloy », Zacht Lawijd, 1, oct. 2001, p. 34-39 ;Stijn Vanclooster, « Camille Melloy vertaalt Het kerstekind », in Marcel De Smedt (réd.), Kerstwake. Jaarboek VIII van het Stijn Streuvelsgenootschap, Tielt, Lannoo, 2003, p. 217-238 et 272-273 ; Reine Meylaerts « Stijn Streuvels en Camille Melloy: schrijven en vertalen in België », Zacht Lawijd, 10, 2011, p. 49-69 ; Daniël Lemmens, « De drie Paepkens : Camille, Joseph en Leopold De Paepe », De Gonde, 41, n° 2, 2013, p. 13-16 ; « Camille Melloy blijft ons boeien », De Gonde, 42, n° 1, 2014.

En Flandre, quelques contributions récentes révèlent l’intérêt que suscite, en particulier dans sa ville natale, le rôle de passeur de cette figure des lettres : X, « Camille Melloy », Heemkundige Vereniging De Gonde, 16, n° 2, 1988, p. 7-14 ; Jan Olsen, « Camille Melloy. Enkele biografische notities », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 17-21 ; Jan Olsen, « Genealogische schets t.b.t. Camille Melloy », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 22-26 ; Daniël Lemmens, « Twee vrienden : Camille Melloy en Felix Timmermans », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 27-38 ; Daniël Lemmens, « Verwantschap en gemeenschappelijke thema’s bij C. Melloy en F. Timmermans », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 39-52 ; X, « C. Melloy maakt F. Timmermans bekend in Frans taalgebied », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 51-60 ; Daniël Lemmens, « Het verhaal van een vertaling : De Harp van Sint-Franciscus », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 61-72 ; X, « F. Timmermans illustreert Melloy’s Louange des Saint Populaires », Kroniek van een vriendschap. Camille Melloy (1891-1941) – Felix Timmermans (1887-1947), Heemkundige vereniging De Gonde, 1997, p. 73-78 ; Reine Meylaerts, « De taal is gansch het volk: Vlaamse literatuur en haar Franstalige promotoren tijdens het interbellum in België », Neerlandica extra muros: tijdschrift van de Internationale vereniging voor neerlandistiek, XXXIV, 1996, p. 13-27 ; Stijn Vanclooster, « Camille Melloy », Zacht Lawijd, 1, oct. 2001, p. 34-39 ;Stijn Vanclooster, « Camille Melloy vertaalt Het kerstekind », in Marcel De Smedt (réd.), Kerstwake. Jaarboek VIII van het Stijn Streuvelsgenootschap, Tielt, Lannoo, 2003, p. 217-238 et 272-273 ; Reine Meylaerts « Stijn Streuvels en Camille Melloy: schrijven en vertalen in België », Zacht Lawijd, 10, 2011, p. 49-69 ; Daniël Lemmens, « De drie Paepkens : Camille, Joseph en Leopold De Paepe », De Gonde, 41, n° 2, 2013, p. 13-16 ; « Camille Melloy blijft ons boeien », De Gonde, 42, n° 1, 2014.

(4) En 1939, Melloy devait publier des lettres inédites du grand poète du XIXe siècle : « Guido Gezelle directeur d’âmes. Lettres inédites », La Revue Générale, LXXII, 1939, p. 307-318. Sur son poète de prédilection, il a également donné des contributions à diverses revues.

(5) Frans De Haes, « Guido Gezelle entendu par Paul Claes », Septentrion, n° 2, 2013, p. 81.

C. Melloy, Le Beau réveil, Tours, Marcel Cattier, 1922

Un maître inconnu : Guido Gezelle

De la terre des Flandres qui offre au soleil d’été ses vertes plaines, un jour une source a jailli. Elle avait la couleur du ciel. Son chant, longtemps solitaire et dédaigné, était pur et clair pourtant. Peu à peu, les hommes se sont approchés, et ils ont senti la vertu qui émane d’elle.

Ce chant, ce sont de petits poèmes ténus et simples, pomme le carillon des couvents d’une ville mystique ; cette source, c’est l’âme d’un humble prêtre du diocèse de Bruges qui « a passé en faisant le bien ».

La renommée de Guido Gezelle n’a guère franchi encore les frontières de la Belgique flamande et de la Hollande (1).

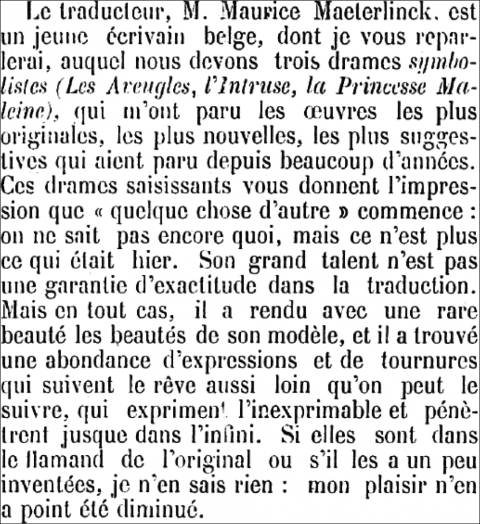

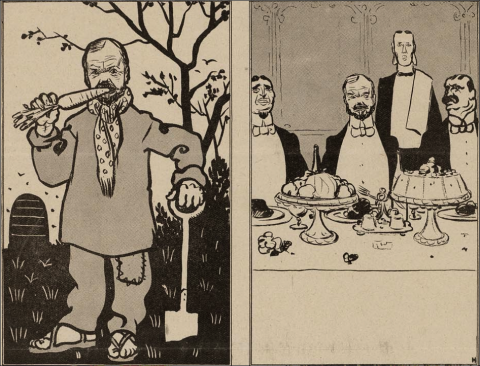

Étude et traduction de Michel Seuphor

Et pourtant ce poète descriptif et lyrique est un maître ; un initiateur qui infusa une vie nouvelle à la poésie de son pays, et qui, bien avant Claudel et Jammes, réintégra dans la littérature l’inspiration je ne dis pas religieuse, mais catholique. – C’est un poète régionaliste si vous le voulez, en ce sens que sa terre patriale servit comme de tremplin à ses élans ; mais c’est aussi un poète universel, par la qualité de son lyrisme, par les profonds sentiments humains qui chantent dans ses vers. « Nous n’avons pas seulement ici, écrit Charles Grolleau, un poète de terroir dont l’œuvre ne vaut que pour ceux de son coin natal, mais un très grand parmi les grands ; – une œuvre qui même dépouillée de ce qui dit sa race et son milieu, rend le son, qui ne trompe jamais, d’une âme créé pour tous. » (2)

Et pourtant ce poète descriptif et lyrique est un maître ; un initiateur qui infusa une vie nouvelle à la poésie de son pays, et qui, bien avant Claudel et Jammes, réintégra dans la littérature l’inspiration je ne dis pas religieuse, mais catholique. – C’est un poète régionaliste si vous le voulez, en ce sens que sa terre patriale servit comme de tremplin à ses élans ; mais c’est aussi un poète universel, par la qualité de son lyrisme, par les profonds sentiments humains qui chantent dans ses vers. « Nous n’avons pas seulement ici, écrit Charles Grolleau, un poète de terroir dont l’œuvre ne vaut que pour ceux de son coin natal, mais un très grand parmi les grands ; – une œuvre qui même dépouillée de ce qui dit sa race et son milieu, rend le son, qui ne trompe jamais, d’une âme créé pour tous. » (2)

Il appartient de droit à la littérature universelle au même titre que Frédéric Mistral, le chantre de la Provence, auquel il fait songer quelquefois.

Son influence, en son pays, est considérable. Il a fait école. Quel est le poète flamand d’aujourd’hui qui ne doive quelque chose à ce « grand semeur de beauté » ? Même plusieurs poètes belges d’expression français ont subi son charme. L’auteur d’Au milieu du Chemin de notre Vie, Dom Bruno Destrée, m’avoua un jour qu’il faisait ses délices des ravissantes piécettes du maître Westflamand, et me conseilla d’apprendre de lui ce qu’est la vraie poésie catholique.

Que ne puis-je répandre son œuvre ! Elle serait, pour bien des âmes desséchées, la rosée rafraîchissante, pour bien des cœurs ulcérés le baume qui guérit, pour tous une source d’exquise et pure jouissance !

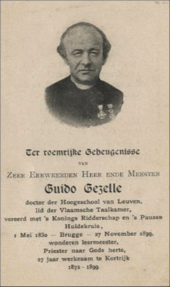

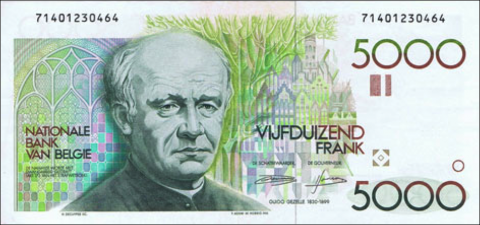

Guido Gezelle naquit à Bruges le 1er mai 1830. Ses parents étaient de petites gens, très honnêtes. Son père, horticulteur et pépiniériste, l’emmenait volontiers parmi les arbres et les fleurs, royaume féerique où l’enfant apprit à lire dans le beau livre d’images de la Création. Issue d’une famille de cultivateurs, sa mère bonne et pieuse mit tous ses soins à lui inculquer l’amour de Dieu. Dans sa vieillesse le poète aimait encore à se rappeler les saluts du soir au Couvent Anglais, où sa mère le conduisait souvent. La petite croix dont, selon la belle coutume flamande, elle avait chaque soir marqué son front, lui demeura toujours, dit-il, profondément imprimée dans l’âme.

Guido Gezelle naquit à Bruges le 1er mai 1830. Ses parents étaient de petites gens, très honnêtes. Son père, horticulteur et pépiniériste, l’emmenait volontiers parmi les arbres et les fleurs, royaume féerique où l’enfant apprit à lire dans le beau livre d’images de la Création. Issue d’une famille de cultivateurs, sa mère bonne et pieuse mit tous ses soins à lui inculquer l’amour de Dieu. Dans sa vieillesse le poète aimait encore à se rappeler les saluts du soir au Couvent Anglais, où sa mère le conduisait souvent. La petite croix dont, selon la belle coutume flamande, elle avait chaque soir marqué son front, lui demeura toujours, dit-il, profondément imprimée dans l’âme.

Guido fit ses études au Collège des Dunes d’abord, ensuite au petit séminaire de Roulers, où, trop pauvre pour payer sa pension, il faisait à certaines heures l’office de portier. Après ses années de théologie au grand Séminaire de Bruges, il fut ordonné prêtre (1854) et envoyé à Roulers, où, après avoir enseigné pendant trois ans le commerce et la comptabilité, il fut nommé professeur de Poésie. Jamais maître ne fut moins pédant, moins routinier ; jamais éducateur n’eut sur le cerveau et le cœur de ses élèves une emprise plus forte. Délaissant toutes les méthodes en honneur, il se proposa de « faire aimer » la vérité et la beauté dans le miroir des littératures anciennes et modernes. Il ne forma pas, probablement, des « forts en thème ». Mais il découvrit et développa le talent naissant de plusieurs hommes qui se firent un nom dans les lettres flamandes (3).

Sa méthode consistait à lire et à commenter des pages très belles et très peu connues de la littérature universelle (4) : de saint François d’Assise comme de Longfellow, de Burns comme de sainte Thérèse (5). Il sut communiquer à ses élèves sa belle flamme d’enthousiasme. « Les devoirs de style, dit un de ses biographes, ne se faisaient plus qu’en vers. Quand le devoir n’était pas satisfaisant, Gezelle corrigeait en composant au verso un poème de son cru : on en a retrouvé qui ne manquent pas de charmes. » (6)

Sa méthode consistait à lire et à commenter des pages très belles et très peu connues de la littérature universelle (4) : de saint François d’Assise comme de Longfellow, de Burns comme de sainte Thérèse (5). Il sut communiquer à ses élèves sa belle flamme d’enthousiasme. « Les devoirs de style, dit un de ses biographes, ne se faisaient plus qu’en vers. Quand le devoir n’était pas satisfaisant, Gezelle corrigeait en composant au verso un poème de son cru : on en a retrouvé qui ne manquent pas de charmes. » (6)

Ce professeur d’enthousiasme fut aussi un professeur de piété. Son âme tendre, encline au mysticisme, se révélait dans le soin avec lequel il ornait la crèche, à Noël, ou la statue de la Vierge, au mois de mai. « Autour du lustre auquel était suspendue la lampe du sanctuaire, il se plaisait à enlacer des feuilles de vigne et des épis de froment, qui rappelaient, dans leur langage emblématique, la Sainte Eucharistie. » (7) Il réunissait les élèves pour la prière, et les entraînait à faire avec lui l’exercice du chemin de la Croix.

Ainsi, après leur avoir donné le goût du beau, il leur donna le goût de Dieu.

Sa réforme hardie dans l’enseignement de la littérature déplut-elle à ses supérieurs ? (8) Je l’ignore. Mais ils le nommèrent surveillant et le chargèrent d’enseigner l’allemand et l’anglais dans les cours supérieurs. En 1860, son évêque le rappela à Bruges pour y fonder avec le Dr Algar un pensionnat anglais, entreprise qui échoua. De 1861 à 1865, nous trouvons Gezelle vice-recteur et professeur de philosophie au Séminaire pour missionnaires anglais, et de 1865 à 1871, vicaire de l’église Sainte-Walburge. Envoyé à Courtrai, il y fut vicaire de l’église Notre-Dame jusqu’en 1889, ensuite directeur des Sœurs de l’Enfant Jésus. Rappelé encore à Bruges en avril 1899, comme directeur des chanoinesses anglaises, il s’y éteignit doucement le 27 octobre de la même année.

Sa réforme hardie dans l’enseignement de la littérature déplut-elle à ses supérieurs ? (8) Je l’ignore. Mais ils le nommèrent surveillant et le chargèrent d’enseigner l’allemand et l’anglais dans les cours supérieurs. En 1860, son évêque le rappela à Bruges pour y fonder avec le Dr Algar un pensionnat anglais, entreprise qui échoua. De 1861 à 1865, nous trouvons Gezelle vice-recteur et professeur de philosophie au Séminaire pour missionnaires anglais, et de 1865 à 1871, vicaire de l’église Sainte-Walburge. Envoyé à Courtrai, il y fut vicaire de l’église Notre-Dame jusqu’en 1889, ensuite directeur des Sœurs de l’Enfant Jésus. Rappelé encore à Bruges en avril 1899, comme directeur des chanoinesses anglaises, il s’y éteignit doucement le 27 octobre de la même année.

Bruges, Roulers, Courtrai. Toute son existence laborieuse s’écoula dans ces trois villes. Il n’avait quitté son pays qu’une seule fois, pour un assez court séjour en Angleterre, au château du duc de Norfolk. (9)

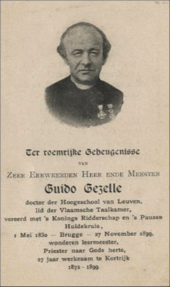

Sa vie avait été un modèle d’activité, d’humilité, d’abnégation, de bonté. Ceux qui l’ont connu citent de nombreux traits de sa charité vraiment exquise. Plus d’une fois il se dépouilla du nécessaire pour aider les miséreux. Lorsque le choléra régna à Bruges, en 1866, sa charité monta jusqu’à l’héroïsme. Partout il a laissé le souvenir d’un homme aimable, d’un savant modeste, d’un prêtre zélé. Aux yeux du monde qui juge d’après les apparences, Gezelle n’a guère « réussi ». Il ne fut pas toujours compris (10), il connut l’amertume des échecs et de l’oubli. Et cette souffrance supportée en silence ajoute une auréole à celle de la charité et du génie.

Sa vie littéraire ne fut pas moins éprouvée (11) que sa vie sacerdotale. Après des débuts précoces, où il ne s’était pas encore dégagé de toute rhétorique et de tout romantisme, il composa pendant plusieurs années de beaux poèmes (12) que la critique négligea, ou attaqua cruellement. On lui reprochait surtout d’écrire en une langue qui n’était pas le néerlandais officiel, et de briser les vieux cadres classiques. Sa langue, ses tours, ses images, ses rythmes, tout était nouveau. Gezelle précédait de cinquante ans ses contemporains !

Sa vie littéraire ne fut pas moins éprouvée (11) que sa vie sacerdotale. Après des débuts précoces, où il ne s’était pas encore dégagé de toute rhétorique et de tout romantisme, il composa pendant plusieurs années de beaux poèmes (12) que la critique négligea, ou attaqua cruellement. On lui reprochait surtout d’écrire en une langue qui n’était pas le néerlandais officiel, et de briser les vieux cadres classiques. Sa langue, ses tours, ses images, ses rythmes, tout était nouveau. Gezelle précédait de cinquante ans ses contemporains !

Suivent plusieurs années où cette belle voix se tait, où ce grand poète ne publie plus que des travaux de folklore et de linguistique, d’ailleurs fort remarquables. Mais ses dernières années furent une révélation. Il publia en 1893 et en 1897 deux recueils : Tijdkrans (Cycle (ou guirlande) du Temps) et Rijmsnoer (Collier (ou guirlande) de poésies autour de l’année), deux chefs-d’œuvre, qui suffiraient à lui assurer une des premières places parmi les poètes de notre temps. Le pays s’émut et admira. Mais Gezelle allait mourir. (13)

Guido Gezelle fut un prêtre-poète, dont l’art et la vie furent toujours étroitement unis et intimement fondus ensemble. Son chant n’est que la fleur de son âme, et l’amour de Dieu qui fit de lui un saint, fit de lui un grand poète. Le sourire qu’ont connu les collégiens de Roulers, les malades de Bruges et les pauvres de Courtrai, est le même que celui qui répand sur son œuvre poétique une douce sérénité. Pas de vie plus belle, plus une, plus harmonieuse ; pas de poésie plus spontanée, plus pure, plus vraie.

Amour de la nature, simplicité, fraîcheur, pittoresque, richesse de la mélodie et du rythme, sincérité et profondeur, toutes ces qualités se trouvent à un degré supérieur dans son œuvre, animée par le grand souffle catholique, rayonnante de la joie spirituelle des enfants de Dieu.

Gezelle a aimé la nature à la façon de François d’Assise. Toute son œuvre n’est qu’une paraphrase, tour à tour sublime et familière, du Cantique du Soleil. Et volontiers il dirait avec le Poverello : notre frère le soleil, notre sœur l’eau, notre mère la terre. Il aime les créatures d’une amitié sereine et joyeuse, avec un cœur d’enfant. La phrase naïve qu’il prononça en mourant exprime cela très bien : « Ik hoorde toch zoo-geerne de veugeltjes schufelen » (Ah ! que j’aimais d’entendre gazouiller les petits oiseaux !). Toute sa vie de poète a été penchée sur les beautés de la terre, de préférence sur les plus humbles et les plus cachées.

Il connaissait toutes les plantes de sa Flandre, leurs noms populaires et leurs noms savants, leur forme, leur odeur, leurs propriétés. Il les regardait et leur parlait. Les arbres, les fleurs et jusqu’aux herbes sont décrits dans ses vers avec une précision que peut seul trouver un savant doublé d’un poète. « Tous les arbres des Flandres : le chêne, le tilleul, les aulnes, le hêtre et le bouleau ‘‘flexible qui fouette le vent du fléau de ses branches’’, y sont chantés, mais avec une prédilection particulière les saules, les arbres fruitiers et les peupliers. Toutes les fleurs et toutes les plantes qui poussent sur le sol natal trouvent aussi en lui un admirateur et un ami, jusqu’aux plus méprisées, comme le chardon et la traînasse, jusqu’aux plus inconnues hors des Flandres, comme la joubarbe. » (14)

Il connaissait toutes les plantes de sa Flandre, leurs noms populaires et leurs noms savants, leur forme, leur odeur, leurs propriétés. Il les regardait et leur parlait. Les arbres, les fleurs et jusqu’aux herbes sont décrits dans ses vers avec une précision que peut seul trouver un savant doublé d’un poète. « Tous les arbres des Flandres : le chêne, le tilleul, les aulnes, le hêtre et le bouleau ‘‘flexible qui fouette le vent du fléau de ses branches’’, y sont chantés, mais avec une prédilection particulière les saules, les arbres fruitiers et les peupliers. Toutes les fleurs et toutes les plantes qui poussent sur le sol natal trouvent aussi en lui un admirateur et un ami, jusqu’aux plus méprisées, comme le chardon et la traînasse, jusqu’aux plus inconnues hors des Flandres, comme la joubarbe. » (14)

Gezelle est le chantre de la vie. Il s’extasie devant cette merveille qu’est un être vivant, se mouvant, agissant. Les insectes, les oiseaux, les animaux de la ferme lui inspirent de jolies pages. Les oiseaux surtout. Son vers très musical et très souple imite avec beaucoup d’art leurs chants (15) ou leurs sautillements (16). Le rossignol et l’alouette sont ses préférés. Écoutez comme il s’impatiente du retard du rossignol :

Je ne t’entends pas encore, ô rossignol, et le soleil de Pâques est pourtant à l’Orient. Où restes-tu si longtemps ? Oublies-tu peut-être de venir nous consoler ?

Ce n’est pas encore l’été, c’est vrai, et nulle feuille ne paraît sur les haies : il y a de la glace dans le vent, de la neige dans l’air, il tempête, il pleut à verse.

Pourtant de tous côtés j’entends étourneaux et pinsons ; le merle rit et babille ; c’est le moineau, la mésange ; c’est le coucou qui appelle au bois ; c’est l’hirondelle ; et partout l’on vole et l’on gazouille.

Où reste-t-il si longtemps, le rossignol ? Oublie-t-il de venir nous consoler ? Ce n’est pas encore l’été il est vrai ; mais l’été arrive : voici que le Soleil de Pâques est à l’Orient ! (17)

Gezelle n’eût pas été un vrai Flamand, un fils de cette race de peintres, s’il n'eût pas été amoureux de la lumière et des couleurs. Il se grise à cette fête constamment variée qu’est le spectacle des saisons. Tous ses poèmes presque ont l’odeur et le goût de la saison qui les vit éclore. Il aspire avec une espèce de volupté les senteurs de la terre, et sans doute, sans le seutiment religieux très intense qui gardait pure et réglait son âme passionnée, cet amour violent de la nature l’eût plongé dans l’ivresse panthéiste. Jugez-en par ce poème d’Octobre :

Gezelle n’eût pas été un vrai Flamand, un fils de cette race de peintres, s’il n'eût pas été amoureux de la lumière et des couleurs. Il se grise à cette fête constamment variée qu’est le spectacle des saisons. Tous ses poèmes presque ont l’odeur et le goût de la saison qui les vit éclore. Il aspire avec une espèce de volupté les senteurs de la terre, et sans doute, sans le seutiment religieux très intense qui gardait pure et réglait son âme passionnée, cet amour violent de la nature l’eût plongé dans l’ivresse panthéiste. Jugez-en par ce poème d’Octobre :

Ô bois d’octobre, que vous sentez bon, quand le temps est frais et humide et que le soleil couve, blotti dans la toison que fait l’atmosphère !

Les feuilles mortes couvrent déjà le sol marécageux ; les sentiers disparaissant sous les feuilles tombées, peuvent à peine être devinés.

Partout s’élève une vapeur qui me ravit les sens, pleine de senteurs merveilleuses qui ne viennent pas des fleurs claires et joyeuses, car le vent les a déjà fanées.

Non, ce sont les senteurs des feuilles et des arbres, de l’écorce et des racines, des engrais d’automne, des vapeurs d’automne qui jaillissent de la terre.

C’est la vie qui abandonne le bois et qui, d’un vol lent, s’en va au ciel, s’élevant comme l’encens dans l’église…

… Que vous sentez bon, arbres grands et petits ; et de même les feuilles, à vos pieds, répandent leur doux baume sur le lit de mort de l’année.

Je me complais au milieu de vous ! Puissé-je ne respirer jamais d’autre senteur que celle qui monte, comme une atmosphère de vie, de vos feuilles mortes.

Ô bois d'octobre, que Dieu soit loué par tous ceux qui s’approchent de vous et qui, dans la chute des feuilles, cherchent et trouvent une consolation pour leur âme ! (18)

Vous le voyez : rien qui ressemble aux élégies mièvres des décadents ; rien non plus qui ressemble à une noyade dans le « grand Tout ». Sa gerbe cueillie, Gezelle l’offre à Dieu, comme des prémices. Loin de le le détourner du Ciel, les créatures l’en rapprochent. Elles lui parlent comme des symboles. Il demande aux fleurs leur innocence, aux oiseaux leur âme musicale et leurs ailes, parce que l’innocence, le chant, les ailes sont des moyens de s’élever à Dieu. Le soleil lui rappelle la Lumière Incréée ; la lune, la pureté de la Vierge Marie. Presque tous ses poèmes débutent par un tableau et s’achèvent en cantique.

Vous le voyez : rien qui ressemble aux élégies mièvres des décadents ; rien non plus qui ressemble à une noyade dans le « grand Tout ». Sa gerbe cueillie, Gezelle l’offre à Dieu, comme des prémices. Loin de le le détourner du Ciel, les créatures l’en rapprochent. Elles lui parlent comme des symboles. Il demande aux fleurs leur innocence, aux oiseaux leur âme musicale et leurs ailes, parce que l’innocence, le chant, les ailes sont des moyens de s’élever à Dieu. Le soleil lui rappelle la Lumière Incréée ; la lune, la pureté de la Vierge Marie. Presque tous ses poèmes débutent par un tableau et s’achèvent en cantique.

Assez rarement il chante les aspects grandioses de la nature. Les montagnes, qu’il ne connaissait pas, et la mer, qu’il voyait rarement, ne sont guère évoquées dans son œuvre. Cependant le firmament et la plaine l’inspirent parfois magnifiquement. Qu’on juge de sa puissance lyrique, par cette ode où il crie et sanglote son adoration devant le Dieu trois fois Saint dont il lit le nom au ciel et sur la terre (l9) :

Être incréé et éternel, l’être le plus parfait qu’on cherchera en dehors de Toi est encore incapable de T’égaler d’aucune manière, d’exprimer ton existence ou de prononcer ton nom !

Avant qu’il y eût une mesure de temps et de nombre, avant que rien ne fût de ce qui est, Toi seul tu étais, Toi seul as su qui et comment Tu étais antérieurement, ce que Tu es à présent et ce que Tu seras éternellement, sans succession et sans équivalent.

Comment, comment oserai-je parler ? D’épaisses écailles couvrent mes yeux ; ma langue ne connaît pas de mot dont l’énoncé n’obscurcisse ta splendeur ou qui puisse prétendre aucunement mesurer l’ombre de ta grandeur !

Ô ciel, abîme des merveilles de Dieu, ô mer, ô foudre à la voix puissante, ô nuit, ô brouillard obscur, profond, dites-moi, dites-moi vite quel est le nom de ce Dieu qui vous a créés si surabondamment pleins de sa grandeur ?

Ô rivières richement encadrées de verdure, ô clair et joyeux miroir du ciel, ô bleu infini, ô vert infini ; oiseaux cachés dans les bois, ne pourriez-vous pas exprimer en votre langage ce Nom encore imprononcé ?

Ô étoiles, montrez-le moi en lettres de feu ! Ô éclairs, faites-le éclater au large dans l’immense voûte céleste ! Qu’est-il donc, pour que nul ne soit capable de savoir Son Nom et comment il s’appelle, Lui – l’Être même ? (20)

Il ne faut pas s’étonner cependant de voir le lyrique aux élans sublimes se plaire dans le bonheur quotidien de la vie paysanne. C’est un « chêne plein d’oiseaux », dont la cime baigne dans l’azur lumineux, mais dont les racines s’ancrent profondément dans la terre patriale. Et si le prêtre est le député des hommes auprès de Dieu, il est aussi le député de Dieu auprès des hommes.

Il ne faut pas s’étonner cependant de voir le lyrique aux élans sublimes se plaire dans le bonheur quotidien de la vie paysanne. C’est un « chêne plein d’oiseaux », dont la cime baigne dans l’azur lumineux, mais dont les racines s’ancrent profondément dans la terre patriale. Et si le prêtre est le député des hommes auprès de Dieu, il est aussi le député de Dieu auprès des hommes.

Fils de paysans, Gezelle s’est fait le chantre ému de la vie agreste. Dans ses promenades, il s’arrêtait pour contempler les travaux des champs, pour causer avec les gens simples, fermiers, journaliers, hommes frustes qui bêchent, sèment, récoltent, ou prennent, sur le bord du fossé, leur repas de neuf heures : du lard et une tartine de pain noir qu’on mange sur le pouce. Il écoutait le savoureux parler des campagnards, en retenait les archaïsmes, les images et les proverbes qui poussent dru en Flandre. Et dans ses vers il fait revivre tout cela. Comme son « Waterspegel » (miroir de l’Eau), son âme est un miroir qui reflète toute la vie de « ses » paysans :

… Et la terre aussi se reflète en ce miroir et témoigne de l’art du Maître ; elle y rit si tendre et si charmante, de toutes ses herbes, de tous ses buissons en fleurs ! Le Maître y mit les sarcleuses accroupies dans le lin ; je les ai vues ; partout où elles avaient rampé, les tiges étaient couchées. Il y mit la moisson ; j’ai entendu la pierre faire « zingezang » sur la faux ; j’ai vu les lieurs de gerbes assemblés au travail ; le blé tombait fort et dru : le voilà en javelles, sur le sol piqué de chaumes ; et le cœur du paysan s’épanouit à voir ses enfants aux têtes bouclées jouer à cache-cache autour des gerbes. Il y mit les vaches qui, marchant vers l’étable, en lente file ruminante, mugissent, frappent l’air de leur queue et aspirent à longs traits l’eau du ruisseau. (21)

Gezelle veut réveiller la fierté dans l’âme de ses frères, par le rappel des gloires du passé. Il veut leur faire aimer leur terre, arrachée d’abord à la mer, arrachée plus tard à l’étranger ; leur langue, si pleine, si riche, si apte à tout peindre ; leur foi catholique et romaine qu’ils gardèrent toujours avec une fidélité si obstinée. Et tel est son amour pour sa « Mère Flandre » qu’elle semble s’incarner en lui. « Son génie est la clé de voûte de l’âme flamande, dit Charles Grolleau (22). Il suffît de le connaître pour la pénétrer tout entière ; et l’on ne peut le connaître bien que si l’on se laisse imprégner tout d’abord par l’atmosphère brumeuse et souriante du pays où il est né. »

Gezelle veut réveiller la fierté dans l’âme de ses frères, par le rappel des gloires du passé. Il veut leur faire aimer leur terre, arrachée d’abord à la mer, arrachée plus tard à l’étranger ; leur langue, si pleine, si riche, si apte à tout peindre ; leur foi catholique et romaine qu’ils gardèrent toujours avec une fidélité si obstinée. Et tel est son amour pour sa « Mère Flandre » qu’elle semble s’incarner en lui. « Son génie est la clé de voûte de l’âme flamande, dit Charles Grolleau (22). Il suffît de le connaître pour la pénétrer tout entière ; et l’on ne peut le connaître bien que si l’on se laisse imprégner tout d’abord par l’atmosphère brumeuse et souriante du pays où il est né. »

On comprend aisément que cet humble prêtre, qui demeura toute sa vie un campagnard, qui voyagea peu, qui eut peu de relations et qui se défendit toujours d’être un « homme de lettres », ait gardé et communiqué à son œuvre la simplicité qui est le caractère distinctif de son peuple. Son âme que n’effleura jamais un souffle impur et dont nulle passion mauvaise ne flétrit la fraîcheur, se livre, candide et franche, dans son œuvre d’une si belle sincérité :

Ainsi je parle,

Ainsi je pense,

Ainsi je chante,

Ainsi j’agis.

« Doux et bon je voudrais être, comme la fraise parfumée, comme le lis blanc et délicat, comme le romarin embaumé. Si j’avais tous les trésors de la terre, je les donnerais pour un cœur d’enfant, ô si volontiers ! » Cet idéal, il le réalisa. Avant de rendre le dernier soupir, il pouvait dire : « Je suis tranquille, je crois que j’ai toujours vécu in simplicitate cordis et veritate. » (23) L’ingénuité, la fraîcheur d’impressions, la candeur donnent à sa poésie un charme incomparable. On songe tout naturellement à le rapprocher de Francis Jammes ; mais, au point de vue qui nous occupe, la comparaison est tout à l’avantage de Gezelle.

« Doux et bon je voudrais être, comme la fraise parfumée, comme le lis blanc et délicat, comme le romarin embaumé. Si j’avais tous les trésors de la terre, je les donnerais pour un cœur d’enfant, ô si volontiers ! » Cet idéal, il le réalisa. Avant de rendre le dernier soupir, il pouvait dire : « Je suis tranquille, je crois que j’ai toujours vécu in simplicitate cordis et veritate. » (23) L’ingénuité, la fraîcheur d’impressions, la candeur donnent à sa poésie un charme incomparable. On songe tout naturellement à le rapprocher de Francis Jammes ; mais, au point de vue qui nous occupe, la comparaison est tout à l’avantage de Gezelle.

Chez celui-ci la simplicité n’est pas un effet de l’art ; c’est une qualité de l’âme – une vertu chrétienne – qui transparaît au travers de l’œuvre.

Quand une œuvre est l’expression franche et limpide d’une âme, et quand au surplus cette âme est la plus douce, la plus aimable qu’on puisse rêver, combien nous nous sentons poussés à aimer l’homme à travers l’œuvre ! Gezelle est de ces poètes que l’on ne se contente point d’admirer, mais auxquels on voudrait confier le soin de diriger sa vie. C’est un guide spirituel. Chacun de ses poèmes est un bienfait, une aumône à l’humanité. Et si je parle de lui avec tant de tendresse, c’est parce que mon âme lui doit d’avoir retrouvé souvent auprès de lui la lumière, la consolation, la joie. Car ce prêtre selon le cœur de Dieu, qui vivait l’œil fixé sur Notre-Seigneur, qui avait pour la Vierge une si tendre dévotion, a ciselé ses poèmes comme un ostensoir, pour l’Hostie, a égrené ses vers comme un doux rosaire parfumé, devant la Madone. Gezelle est un poète mystique. Il est le chantre de l’Amour divin, opérant en lui, rayonnant sur la nature entière. Sa poésie s’alimente aux sources divines de l’oraison, de la liturgie, de l’Écriture, de l’Eucharistie surtout. Et l’on sent que cette main qui tient la plume, a tenu ce matin le Calice plein du sang de Dieu. C’est devant le Tabernacle, c’est au cœur du Christ qu’il puise cette simplicité, cet amour évangélique des hum- bles,  cette vision radieuse du monde créé, cette joie spirituelle, et, dans la tristesse qu’il ne parvient pas toujours à contenir, cette belle résignation et cette sérénité qui font des recueils du doux « Troubadour de Dieu », des livres pieux et consolants comme l’Imitation de Jésus-Christ. Nous aimons de prier en empruntant ses paroles :

cette vision radieuse du monde créé, cette joie spirituelle, et, dans la tristesse qu’il ne parvient pas toujours à contenir, cette belle résignation et cette sérénité qui font des recueils du doux « Troubadour de Dieu », des livres pieux et consolants comme l’Imitation de Jésus-Christ. Nous aimons de prier en empruntant ses paroles :

Tu prias sur une montagne, seul,

Et moi, Jésus, je n’en trouve point

Où je puisse monter assez haut

Pour Te trouver Toi seul !

Le monde me poursuit

Où que j’aille,

Où que je m’arrête.

Où que je regarde ;

Et il n’en est pas de plus pauvre que moi,

Pas un seul :

Que moi, qui suis dans le besoin et ne sais me plaindre,

Qui ai faim et ne sais demander,

Qui souffre, et ne sais exprimer

Combien cela fait mal !

Oh, apprends-moi, à moi pauvre homme, comment je dois prier !

Gezelle faisait des œuvres de Ruysbroeck sa lecture favorite. Et c’est bien à Ruysbroeck que l’on songe en lisant la pièce : Ego flos que tous les critiques s’accordent à placer au premier rang des poèmes catholiques :

Je suis une fleur et je m’épanouis sous ton regard, ardente lumière du soleil (24), éternellement inviolée, qui daignes me permettre d’exister, à moi, infime créature, et qui me réserves – après cette vie – la Vie éternelle !

Je suis une fleur : j’ouvre le matin mon calice et je le ferme le soir ; et lorsque tu resurgiras, ô soleil, tu m’aideras tour à tour à me réveiller ou à incliner ma tête pour le sommeil.

Ta lumière est ma vie ! Ô mon principe d’action, ma seule privation, mon espérance, mon bonheur, mon unique et mon tout, que puis-je sans toi, si ce n’est éternellement, éternellement mourir ? que puis-je avoir et aimer en dehors de toi ?

Je suis loin de toi ; et pourtant, source suave de tout ce qui vit ou produit la vie, tu t’approches tout près de moi et tu m’envoies, – ô soleil aimé – jusque dans mes plus intimes profondeurs, tes rayons irrésistibles.

Enlève-moi, ravis-moi !... délie mes liens terrestres ; déracine-moi, déterre-moi !... Laisse-moi partir ! Laisse-moi me hâter vers ces lieux où règne toujours l’été et le plein soleil, où je te trouverai, ô toi mon éternelle, mon unique, ma toute belle fleur !

Que tout disparaisse, finisse, s’écoule, tout ce qui creuse entre nous des séparations et de profonds abîmes ; que les matins, les soirs s’évanouissent : que tout ce qui doit passer, passe enfin ! Laisse-moi voir ta lumière infinie dans la Patrie !

Alors je pourrai fleurir devant… oh non, pas devant tes yeux, mais tout près de toi, à tes côtés, en toi, puisque tu veux bien me permettre d’exister, à moi, ton infime créature, et puisque tu me laisses pénétrer en ta lumière éternelle. (25)

« Si, descendant, subitement animé, d’un vitrail ancien ou de la niche feutrée de mousse dorée d’un porche gothique, un saint moine venait se mêler à notre vie, aurait-il un chant plus spontané, jailli d’un cœur vivant sa foi plus complètement que le cœur de ce poète des Flandres ? Il est peu de strophes de Gezelle qui détonneraient au bas d’un tableau de Primitif, d’un Metsijs ou d’un Van der Weijden, ces vivants magnifiques et qui ne vieilliront jamais ; – tels ces vers pris dans son Rijmsnoer ; où séparée de son fils par la mort, une mère s’écrie : ‘‘Levez-vous, ô Seigneur, saisissez mes mains ! Séchez mes pleurs dont la source s’épuise. Je vous suivrai, je vous suivrai vers la Croix, et mère dolente, je me tiendrai aux côtés de Votre Mère dolente !’’ » (26)

« Si, descendant, subitement animé, d’un vitrail ancien ou de la niche feutrée de mousse dorée d’un porche gothique, un saint moine venait se mêler à notre vie, aurait-il un chant plus spontané, jailli d’un cœur vivant sa foi plus complètement que le cœur de ce poète des Flandres ? Il est peu de strophes de Gezelle qui détonneraient au bas d’un tableau de Primitif, d’un Metsijs ou d’un Van der Weijden, ces vivants magnifiques et qui ne vieilliront jamais ; – tels ces vers pris dans son Rijmsnoer ; où séparée de son fils par la mort, une mère s’écrie : ‘‘Levez-vous, ô Seigneur, saisissez mes mains ! Séchez mes pleurs dont la source s’épuise. Je vous suivrai, je vous suivrai vers la Croix, et mère dolente, je me tiendrai aux côtés de Votre Mère dolente !’’ » (26)

Ce mysticisme est répandu dans toute l’œuvre de Gezelle, mais il éclate magnifiquement dans Tijdkrans et Rijmsnoer, qui « forment un cycle de poésies exaltant les beautés de la nature aux quatre saisons de l’année. Ces saisons paraissent devoir s’allier, dans l’idée fondamentale du poète, aux saisons de l’Église, aux saisons spirituelles de l’âme, et je m’imagine volontiers que Gezelle aurait, dans ses œuvres subséquentes – empêchées, hélas, par la mort, – achevé son cycle et démontré poétiquement l’unité des saisons naturelles et des saisons liturgiques chrétiennes. » (27)

Mais les qualités de la pensée et du sentiment de ce poète ne doivent pas nous faire oublier les ressources infinies, l’habileté incomparable de l’artiste. Qui fut jamais épris comme lui des lignes, des couleurs, des nuances, et les disposa avec un art plus heureux ? qui comprit comme lui la valeur évocatrice et plastique des mots ? qui se créa plus de rythmes, imita d’aussi près les musiques éparses dans la nature ?

Gezelle est un magicien du verbe. Il faudrait lire ses vers dans le texte original pour goûter parfaitement la saveur de ses trouvailles, la fraîcheur de ses peintures, la beauté et l’originalité de ses nombreuses images. C’est un coloriste, qui a épié les effets de la lumière à toutes les heures du jour, sur tous les plans ; et qui s’entend à combiner des nuances, à faire saillir une teinte, à mettre en valeur un rayon ou une étincelle. Sa langue d’ailleurs, très plastique, très pittoresque, lui est un merveilleux instrument. « Enrichie par toute une vie de recherches passionnées, embellie de toutes les perles du beau parler flamand déterrées dans les couches du pur et vrai langage populaire, elle est devenue le moyen d’expression idéal qu’aucun poète, avant lui, n’a possédé… Elle est toute en nuances, en délicatesses inouïes… Je ne connais pas de poète qui ait eu, comme lui, le souci de la valeur juste, de la couleur exacte de son verbe poétique. » (28) Comme notation exacte et précise des couleurs et des lignes, signalons le curieux morceau intitulé Casselkoeien (Vaches de Cassel) qui est d’un art consommé. Et je citerai, sans commentaire, cette autre piécette :

Gezelle est un magicien du verbe. Il faudrait lire ses vers dans le texte original pour goûter parfaitement la saveur de ses trouvailles, la fraîcheur de ses peintures, la beauté et l’originalité de ses nombreuses images. C’est un coloriste, qui a épié les effets de la lumière à toutes les heures du jour, sur tous les plans ; et qui s’entend à combiner des nuances, à faire saillir une teinte, à mettre en valeur un rayon ou une étincelle. Sa langue d’ailleurs, très plastique, très pittoresque, lui est un merveilleux instrument. « Enrichie par toute une vie de recherches passionnées, embellie de toutes les perles du beau parler flamand déterrées dans les couches du pur et vrai langage populaire, elle est devenue le moyen d’expression idéal qu’aucun poète, avant lui, n’a possédé… Elle est toute en nuances, en délicatesses inouïes… Je ne connais pas de poète qui ait eu, comme lui, le souci de la valeur juste, de la couleur exacte de son verbe poétique. » (28) Comme notation exacte et précise des couleurs et des lignes, signalons le curieux morceau intitulé Casselkoeien (Vaches de Cassel) qui est d’un art consommé. Et je citerai, sans commentaire, cette autre piécette :

Il pousse partout quelque chose… Sur les garde-fous des vieux ponts, l’humble mousse étend ses petites verrues, et couvre les pierres bleues du disque de ses sous jaunes, gris, ou verts…

Regardez-la si vous avez des yeux pour voir : arrêtez-vous ; regardez-la, trempée de pluie et de soleil ; dites-moi si le plus beau tapis, si la plus fine broderie sont mieux travaillés qu’elle !

Que maintenant parmi elle, autour d’elle, auprès d’elle, des fourmis et des cousins fassent trotter leurs pattes ; que des ailes claire comme verre y mettent leur arc-en-ciel… Ah ! dites-moi s’il est rien de plus beau, de plus charmant !

Il vit partout quelque chose, au-dessus comme au-dessous de l’eau : les fleurs semées par le vent éclosent jusqu’au faîte des toits, les tuiles elles-mêmes sont animées, et l’humble fleurette se plaît à nicher dans l’humble chaume…

Est-il un seul pouce de notre sol, de la Lys à l’Escaut, au bord de la mer, sur le sable, sur les maisons, sur les échalas, où ne vive quelque chose, où ne croissent quelques fleurs ou quelques feuilles charmantes ? « Partout il pousse quelque chose… Partout ! » (29)

Gezelle a une manière très personnelle de décrire. Il nous mène voir, il nous montre, comme du doigt, les détails ; il crie sa joie, il nous défie de trouver chose plus jolie que ce qu’il regarde, il s’adresse à l’objet qu’il décrit, il le loue et le félicite. Cela est naïf, familier, très vivant surtout. Trouvez-moi une description plus mouvementée, plus vivante et plus originale que celle de la Bourrasque :

Gezelle a une manière très personnelle de décrire. Il nous mène voir, il nous montre, comme du doigt, les détails ; il crie sa joie, il nous défie de trouver chose plus jolie que ce qu’il regarde, il s’adresse à l’objet qu’il décrit, il le loue et le félicite. Cela est naïf, familier, très vivant surtout. Trouvez-moi une description plus mouvementée, plus vivante et plus originale que celle de la Bourrasque :

Le voilà de nouveau ! Fermez les portes, les volets, en haut, en bas ; clôturez le grenier, la cave ; tout bien calfeutré, qu’il ne puisse pénétrer, et qu’il reste décidément dehors, l’ennemi, qui clabaude et cogne et fait le méchant !

Il tambourine sur les vitres et fait gémir les châssis ; le vent est son compagnon ; et ces deux coureurs s’entendent pour s’introduire. Les voilà qui se disputent et jurent l’un contre l’autre, comme s’ils étaient pris de boisson !

Fermez les portes ! Voilà que de nouveau on cogne, et cela recommence sans cesse ; il tombe des ruisseaux débordants sur le toit et partout ; l’eau tapote sur les vitres et ruisselle et veut entrer quand même : elle découvre tous les joints mal serrés !...

Peu à peu tout se calme ; les vents vont se cacher, les ondées s’éloignent à reculons, et l’armée des eaux se hâte de descendre bruyamment dans les rigoles et les gouttières, afin de reprendre haleine dans les profondeurs et de se mettre à l’abri… (30)

Pour rendre les mouvements, les bruits, les sons, Gezelle dispose d’un très riche clavier. Il ne choisit pas seulement les mots d’après leur sens, mais d’après leur valeur musicale. Lus, comme ils doivent l’être, par un déclamateur à la voix souple et exercée, au sens musical raffiné, ses poèmes sont des onomatopées. Hélas, les meilleures traductions ne peuvent donner aucune idée de ce qui constitue peut-être l’art suprême de Gezelle ; la musique du vers, l’infinie variété des rythmes, la nouveauté parfois si drôle de la rime, le pouvoir magique des mots non seulement en tant qu’images, mais en tant que sons. Il ne peint pas seulement par les couleurs : il peint par le rythme et la mélodie. Tous les bruits de la nature passent dans sa musique, et les sons seuls ont déjà le pouvoir, par leur enchaînement et leur savant mélange, de suggérer l’état d’âme, d’indiquer une douce inflexion de lignes ou un éclatant mélange de couleurs. Les onomatopées, nombreuses dans la langue flamande, les allitérations, qui sont un élément important du vers dans les langues germaniques, il les utilise à merveille, avec une adresse et une sûreté de goût remarquables. Une de ses odes au Rossignol est un modèle parfait de peinture par les sons.

Pour rendre les mouvements, les bruits, les sons, Gezelle dispose d’un très riche clavier. Il ne choisit pas seulement les mots d’après leur sens, mais d’après leur valeur musicale. Lus, comme ils doivent l’être, par un déclamateur à la voix souple et exercée, au sens musical raffiné, ses poèmes sont des onomatopées. Hélas, les meilleures traductions ne peuvent donner aucune idée de ce qui constitue peut-être l’art suprême de Gezelle ; la musique du vers, l’infinie variété des rythmes, la nouveauté parfois si drôle de la rime, le pouvoir magique des mots non seulement en tant qu’images, mais en tant que sons. Il ne peint pas seulement par les couleurs : il peint par le rythme et la mélodie. Tous les bruits de la nature passent dans sa musique, et les sons seuls ont déjà le pouvoir, par leur enchaînement et leur savant mélange, de suggérer l’état d’âme, d’indiquer une douce inflexion de lignes ou un éclatant mélange de couleurs. Les onomatopées, nombreuses dans la langue flamande, les allitérations, qui sont un élément important du vers dans les langues germaniques, il les utilise à merveille, avec une adresse et une sûreté de goût remarquables. Une de ses odes au Rossignol est un modèle parfait de peinture par les sons.

« Les poèmes de Gezelle, écrit un critique musical (31), sont si achevés, donnent une impression si complète, si musicale en eux-mêmes, qu’il est scabreux de vouloir les revêtir d’un vêtement sonore supplémentaire. » (32)

La musique, disent les rêveurs, est la langue des anges. En tout cas, sa fonction la plus auguste est de louer Dieu. La douce musique de Guido Gezelle est l’air d’une hymne, tour à tour plaintive, suppliante ou triomphale. Elle dispose, invite, incite à la prière. Nous l’empruntons pour traduire nos alarmes, nos joies, notre espérance. C’est qu’elle est le vêtement sonore d’une pensée toujours en « état de prière », la respiration d’une âme toujours en état de grâce.

Et volontiers j’adresserais à notre poète cette belle strophe qui termine une de ses odes au Rossignol :

Et volontiers j’adresserais à notre poète cette belle strophe qui termine une de ses odes au Rossignol :

Ô âme de feu ! ô rossignol ! Ô chanteur qu’au dessus de tout Dieu nous propose comme exemple ; ah ! que ne puis-je dès maintenant, pauvre exilé, dépenser ma vie à Le louer, libéré de tout ce qui est corporel !

La cloche tinte… L’aube rit sur les vergers en fleurs… Par les étroits sentiers qui galonnent les prairies, par les chemins enneigés de pétales d’aubépine, à travers les bois où gazouillent les oiseaux et les fontaines, Guido Gezelle nous conduit – suivons-le ! – à l’église, où le prêtre offre au Père la Chair et le Sang du Christ immolé pour le Salut du monde...

Camille Melloy

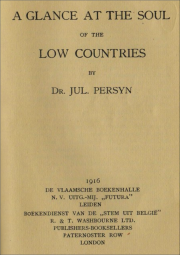

(1) Des critiques de divers pays ont cependant salué en lui un grand poète. À sa mort, des revues françaises et italiennes lui consacrèrent des articles. – Jules Persijn le révéla aux Anglais par son livre : A Glance at the Soul of the Low Countries, dont une traduction française a paru aux Cahiers de l’Amitié de France et de Flandre. MM. Cammaerts et Van den Borren ont donné une excellente traduction d’un choix de ses poèmes (Louvain, Ch. Peeters, 1908). Ce qui a paru de meilleur sur Guido Gezelle, en langue française, c’est le livre de Charles Grolleau : Une gloire de la Flandre : Guido Gezelle (Grès). Signalons aussi : Dom Bruno Destrée : L’Âme du Nord : Ruskin, Jörgensen, Gezelle (Collection Science et Foi, Bruxelles) ; Chanoine H. Rommel : Un poète-Prêtre ; Guido Gezelle (L. De Plancke, Bruges) ; R. Van den Burght : Guido Gezelle (Société Belge de Librairie, Bruxelles) ; Joseph Reijlandt : Guido Gezelle. Étude littéraire (René Fonteijn, Louvain) ; May de Rudder : Guido Gezelle (Collection : Les grands Belges. Turnhout). – (M. de Rudder se trompe grossièrement dans l’analyse du sentiment religieux du poète). Un disciple de Gezelle, l’abbé A. Cuppens, a donné, dans Durendal, une très bonne traduction et un commentaire de plusieurs poèmes du Maître.

(1) Des critiques de divers pays ont cependant salué en lui un grand poète. À sa mort, des revues françaises et italiennes lui consacrèrent des articles. – Jules Persijn le révéla aux Anglais par son livre : A Glance at the Soul of the Low Countries, dont une traduction française a paru aux Cahiers de l’Amitié de France et de Flandre. MM. Cammaerts et Van den Borren ont donné une excellente traduction d’un choix de ses poèmes (Louvain, Ch. Peeters, 1908). Ce qui a paru de meilleur sur Guido Gezelle, en langue française, c’est le livre de Charles Grolleau : Une gloire de la Flandre : Guido Gezelle (Grès). Signalons aussi : Dom Bruno Destrée : L’Âme du Nord : Ruskin, Jörgensen, Gezelle (Collection Science et Foi, Bruxelles) ; Chanoine H. Rommel : Un poète-Prêtre ; Guido Gezelle (L. De Plancke, Bruges) ; R. Van den Burght : Guido Gezelle (Société Belge de Librairie, Bruxelles) ; Joseph Reijlandt : Guido Gezelle. Étude littéraire (René Fonteijn, Louvain) ; May de Rudder : Guido Gezelle (Collection : Les grands Belges. Turnhout). – (M. de Rudder se trompe grossièrement dans l’analyse du sentiment religieux du poète). Un disciple de Gezelle, l’abbé A. Cuppens, a donné, dans Durendal, une très bonne traduction et un commentaire de plusieurs poèmes du Maître.

(2) Ch. Grolleau, Une gloire de la Flandre.

(3) Parmi lesquels il convient de citer le fin lettré Hugo Verriest, qui, avant de devenir le « curé de campagne » dont le nom est si populaire parmi la jeunesse flamande, le brillant causeur dont les conférences furent tant applaudies en Hollande et en Belgique, fut lui-même professeur à Roulers, et le maître du génial poète flamand Albert Rodenbach.

(4) Gezelle était un travailleur et un érudit. À une connaissance très approfondie des dialectes thiois, il joignait celle de plusieurs langues anciennes, y compris l’hébreu, et de la plupart des langues modernes de l’Europe.

(4) Gezelle était un travailleur et un érudit. À une connaissance très approfondie des dialectes thiois, il joignait celle de plusieurs langues anciennes, y compris l’hébreu, et de la plupart des langues modernes de l’Europe.

(5) « Vers l’époque où il éditait ses premières œuvres, Gezelle publia pour ses élèves un petit livre de poésies mystiques dans leur texte original : latin de saint François Xavier, italien de saint François d’Assise, de Jacopone da Todi, de saint Alphonse, espagnol de sainte Thérèse. Il intitula le livre : Alcune poesie de’ poeti celesti » (Jos. Reylandt).

(6) R. Van der Burght, Guido Gezelle.

(7) H. Rommel, Un poète-prêtre.

(8) Sa méthode n’était excellente, avouons-le, que pour les bons élèves, qui ont du goût et de l’initiative.

(9) Gezelle aimait beaucoup le peuple anglais, dont il connaissait à fond la langue. Le Cardinal Wiseman, qui rencontra le jeune prêtre à Bruges et l’apprécia beaucoup, voulut l’appeler même à exercer son ministère en Angleterre. (Voyez : J. Reylandt : Guido Gezelle).

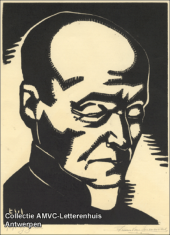

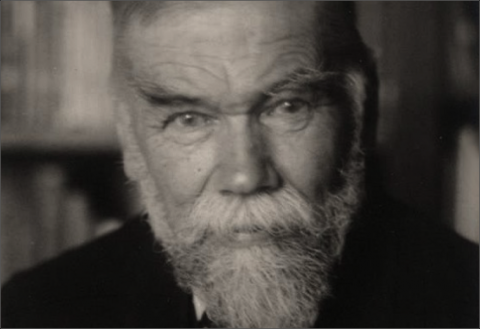

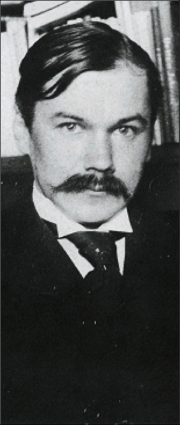

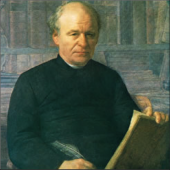

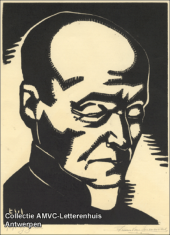

G. Gezelle sur son lit de mort (coll°. AMVC-Letterenhuis)

(10) On a dit que Gezelle ne fut pas apprécié à sa juste valeur par son évêque. Le poète a toujours protesté avec énergie contre cette assertion. D’ailleurs, son mérite fut reconnu par le Souverain Pontife Léon XIII, qui lui décerna la croix « Pro Ecclesia et Pontifice » ; par le Roi Léopold II, qui le nomma chevalier de l’Ordre de Léopold ; par l’Académie flamande, qui le reçut parmi ses membres ; par l’Université catholique de Louvain, qui lui décerna le titre de docteur honoris causa en philosophie et lettres.

(10) On a dit que Gezelle ne fut pas apprécié à sa juste valeur par son évêque. Le poète a toujours protesté avec énergie contre cette assertion. D’ailleurs, son mérite fut reconnu par le Souverain Pontife Léon XIII, qui lui décerna la croix « Pro Ecclesia et Pontifice » ; par le Roi Léopold II, qui le nomma chevalier de l’Ordre de Léopold ; par l’Académie flamande, qui le reçut parmi ses membres ; par l’Université catholique de Louvain, qui lui décerna le titre de docteur honoris causa en philosophie et lettres.

(11) Ni moins active : Gezelle a donné des traductions en prose d’ouvrages anglais, français et latins (il traduisit notamment la Sainte Elisabeth de Montalembert) ; dirigé quatre revues de littérature, de linguistique et de folklore ; et composé une douzaine de recueils de poésies.

(12) Ce qui nuit à plusieurs recueils de Gezelle, c’est qu’à côté de petits chefs-d’œuvre on y rencontre des poésies de circonstance un peu « faciles », et autres morceaux de peu de valeur.

(13) « Ses obsèques furent une apothéose ; le prêtre-poète qui avait vécu comme un pauvre, fut porté à sa dernière demeure comme un roi. » (J. Mooij)

(l4) Dom Bruno Destrée, L’Âme du Nord.

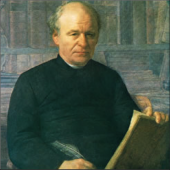

G. Gezelle par Frans Van Immerseel

(15) Par exemple : Le Rossignol (plusieurs poésies, d’époques différentes).

(15) Par exemple : Le Rossignol (plusieurs poésies, d’époques différentes).

(16) Par exemple : Le nid de mésanges. – Ces effets se perdent évidemment dans une traduction.

(17) Traduction de J. Reylandt.

(18) Traduction de J. Reylandt.