Cet article (mis en ligne en plusieurs parties) vient approfondir, non sans en reprendre quelques éléments, « Xavier Marmier et la Hollande », ébauche qui proposait de s’arrêter sur l’intérêt que le grand érudit, voyageur et polyglotte Xavier Marmier (1808-1892) a porté à une époque de sa vie aux belles-lettres des Pays-Bas. Ces pages ont été rédigées en vue d’être prononcées à Lausanne le 1er avril 2017 à l’occasion du colloque international co-organisé par l’Université de Lausanne et Paris-Sorbonne : Le(s) Nord de Xavier Marmier. Les actes de ce colloque (à l’exception justement de ce texte) ont paru dans Deshima, n° 12, 2018, édités par Cyrille François et Gaëlle Reneteaud, que je remercie pour leur invitation. « Xavier Marmier, lettres et gens de lettres de Hollande » a finalement paru dans Deshima, n° 13, 2019, p. 213-249.

« À M. Marmier amour et considération !

Ouvrons-lui les deux bras s’il revient en Hollande ! »

Quand bien même Jean Nicolas de Parival (Verdun 1605- Leyde 1669) a publié en 1651 un ouvrage intitulé Les Délices de la Hollande (auteur qui écrivait, dans un autre livre : « Véritablement, qui n’a veu la Hollande, ne se peut vanter d’avoir veu quelque chose »), titre repris par Nerval pour deux articles sur les Pays-Bas (1844), la littérature néerlandaise n’a cessé, peut-on dire sans réellement exagérer, d’être moquée par les écrivains d’expression française.

Contentons-nous d’un exemple en lisant Taine, des lignes qui ne sont pas, on s’en doute, exemptes d’approximations : « La grande philosophie si naturelle en Allemagne, la grande poésie si florissante en Angleterre, leur ont manqué. […] Chez eux, nul philosophe de la grande espèce ; leur Spinoza est un Juif, élève de Descartes et des rabbins, solitaire isolé, d’un autre génie et d’une autre race. Aucun de leurs livres n’est devenu européen, comme ceux de Burns, du Camoens, qui pourtant sont nés parmi des nations aussi petites. Un seul de leurs écrivains a été lu par tous les hommes de son siècle, Érasme, lettré délicat, mais qui écrivit en latin, et qui, par son éducation, ses goûts, son style, ses idées, se rattache à la famille des humanistes et des érudits de l’Italie. Les anciens poètes hollandais, par exemple Jacob Cats, sont des moralistes graves, sensés, un peu longs, qui louent les joies d’intérieur et la vie de famille. Les poètes flamands du XIIIe et du XIVe siècle annoncent à leurs auditeurs qu’ils ne leur racontent pas des fables chevaleresques, mais des histoires vraies, et ils mettent en vers des sentences pratiques ou des événements contemporains. Leurs chambres de rhétorique ont eu beau cultiver et mettre en scène la poésie, aucun talent n’a tiré de cette matière une grande et belle œuvre. Il leur vient un chroniqueur comme Chastellain, un pamphlétaire comme Marnix de Sainte-Aldegonde ; mais leur narration pâteuse est enflée ; leur éloquence surchargée, brutale et crue, rappelle, sans l’égaler, la grosse couleur et la lourdeur énergique de leur peinture nationale. Aujourd’hui, leur littérature est presque nulle. Leur seul romancier, Conscience, quoique assez bon observateur, nous paraît bien pesant et bien vulgaire. Quand on va dans leur pays et qu’on lit les journaux, du moins ceux qui ne se fabriquent pas à Paris, il semble qu’on tombe en province et même plus bas. »

Par le passé, la Hollande a accueilli nombre de visiteurs français prestigieux (la Bibliothèque universelle des voyages de Boucher de la Richarderie recense, pour le XVIIe siècle, trente-huit récits en langue française ayant exclusivement ou partiellement trait aux Provinces-Unies), leur nombre augmentant durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, séduits pour la plupart par le système politico-juridique, la République puis la monarchie. Citons les plus célèbres : Théophile de Viau, Jean-Louis Guez de Balzac, Diderot, Voltaire, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Gérard de Nerval (à deux reprises, la première avec Houssaye), Hugo, Maxime du Camp, Fromantin, Huysmans, H. Taine, Verlaine, Mirbeau, Proust, Henry Havard, J. Michelet (en 1837), Victor Cousin… Très peu cependant ont écrit des choses dignes d’intérêt sur la littérature locale, hormis peut-être Jean-Jacques Ampère dans des pages sur De graaf van Leycester in Nederland, roman historique de Geertruida Toussaint (Revue des Deux Mondes, 1850, t. 6, p. 864-881).

Par le passé, la Hollande a accueilli nombre de visiteurs français prestigieux (la Bibliothèque universelle des voyages de Boucher de la Richarderie recense, pour le XVIIe siècle, trente-huit récits en langue française ayant exclusivement ou partiellement trait aux Provinces-Unies), leur nombre augmentant durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, séduits pour la plupart par le système politico-juridique, la République puis la monarchie. Citons les plus célèbres : Théophile de Viau, Jean-Louis Guez de Balzac, Diderot, Voltaire, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Gérard de Nerval (à deux reprises, la première avec Houssaye), Hugo, Maxime du Camp, Fromantin, Huysmans, H. Taine, Verlaine, Mirbeau, Proust, Henry Havard, J. Michelet (en 1837), Victor Cousin… Très peu cependant ont écrit des choses dignes d’intérêt sur la littérature locale, hormis peut-être Jean-Jacques Ampère dans des pages sur De graaf van Leycester in Nederland, roman historique de Geertruida Toussaint (Revue des Deux Mondes, 1850, t. 6, p. 864-881).

Xavier Marmier fait en réalité figure d’exception : les rares à avoir donné des pages ou passages censés sont en effet des Français qui ont vécu aux Pays-Bas. On songe à Antoine Emmanuel la Barre de Beaumarchais (1698-1757 ?) qui se contente de brefs propos plutôt flatteurs : « La Poëfie même a été cultivée avec honneur par beaucoup de Hollandois, quoique le caractére froid & férieux de la Nation paroiffe l’en rendre incapable » (Le Hollandois ou lettres sur la Hollande ancienne et moderne, 1738, p. 174) ; au politicien et homme de lettres Alphonse Esquiros (1812-1872, exilé aux Pays-Bas de 1856-1859) qui s’étendra un peu plus sur le sujet dans La Néerlande et la vie hollandaise (Paris, Michel Lévy frères, 1859, 2 vol.) ; dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe, à quelques pasteurs de l’Église wallonne (comme Albert Réville) ou encore au Lausannois Jules-Adrien Béraneck (Lausanne, 28 septembre 1864 - Lausanne, 15 octobre 1941), collaborateur de la Bibliothèque universelle et Revue suisse, auteur de quelques contributions très fouillées sur un ou deux écrivains hollandais, qui laissent supposer qu’il a longuement séjourné en Hollande.

À l’époque où Marmier se rend aux Pays-Bas, cette nation d’eau le frappe par le silence qui règne partout, malgré la pluie qui l’accompagne durant la plus grande partie de son séjour. Séparée depuis peu de la Belgique, elle compte environ 3 millions d’habitants, dont 200 000 à Amsterdam (ville sans eau potable !). La Haye et par exemple Maastricht sont encore des villes en grande partie « françaises ». La Hollande peut se prévaloir d’un taux d’alphabétisation très élevé par rapport à la plupart des autres pays européens. Quelques (dizaines de) milliers de personnes appartiennent alors à l’élite intellectuelle (notables et étudiants) ; pas moins de 4000 poètes sont « inscrits dans les fastes littéraires », nous dit le Français. La quasi-totalité des auteurs, parmi ceux qui ne sont ni des rentiers, ni des femmes d’un milieu favorisé, exercent une profession ; s’il existe de nombreuses revues, peu sont de qualité. Le catholicisme ne jouit pas d’une reconnaissance réelle et entière (la hiérarchie épiscopale ne sera rétablie qu’en 1853) ; l’élite politique, commerçante, sociale, culturelle est en grande partie d’origine protestante. À Leyde, il y a, en plus d’une université réputée, une Académie royale des lettres qui existe depuis 1766. L’absence de bibliothèques publiques est compensée par des cercles de lecture, par des sociétés où l’on échange des livres, où l’on invite des écrivains, où l’on se livre à des joutes littéraires, par des librairies où l’on peut passer des heures à lire. Ainsi, Amsterdam abrite vers 1840 environ 80 libraires dont certains sont des éditeurs/imprimeurs. La littérature proprement dite ne représente que la minorité des livres vendus et lus, le tirage d’un roman ne dépassant pas en général 700 exemplaires – parmi ceux-ci un pourcentage assez important d’œuvres françaises… D’ailleurs, dans cette Hollande où subsistent des périodiques en français, le théâtre français est encore beaucoup joué dans différentes villes dans la langue originale. On parle d’une époque où des pigeons apportent encore des nouvelles de France aux journaux hollandais.

À l’époque où Marmier se rend aux Pays-Bas, cette nation d’eau le frappe par le silence qui règne partout, malgré la pluie qui l’accompagne durant la plus grande partie de son séjour. Séparée depuis peu de la Belgique, elle compte environ 3 millions d’habitants, dont 200 000 à Amsterdam (ville sans eau potable !). La Haye et par exemple Maastricht sont encore des villes en grande partie « françaises ». La Hollande peut se prévaloir d’un taux d’alphabétisation très élevé par rapport à la plupart des autres pays européens. Quelques (dizaines de) milliers de personnes appartiennent alors à l’élite intellectuelle (notables et étudiants) ; pas moins de 4000 poètes sont « inscrits dans les fastes littéraires », nous dit le Français. La quasi-totalité des auteurs, parmi ceux qui ne sont ni des rentiers, ni des femmes d’un milieu favorisé, exercent une profession ; s’il existe de nombreuses revues, peu sont de qualité. Le catholicisme ne jouit pas d’une reconnaissance réelle et entière (la hiérarchie épiscopale ne sera rétablie qu’en 1853) ; l’élite politique, commerçante, sociale, culturelle est en grande partie d’origine protestante. À Leyde, il y a, en plus d’une université réputée, une Académie royale des lettres qui existe depuis 1766. L’absence de bibliothèques publiques est compensée par des cercles de lecture, par des sociétés où l’on échange des livres, où l’on invite des écrivains, où l’on se livre à des joutes littéraires, par des librairies où l’on peut passer des heures à lire. Ainsi, Amsterdam abrite vers 1840 environ 80 libraires dont certains sont des éditeurs/imprimeurs. La littérature proprement dite ne représente que la minorité des livres vendus et lus, le tirage d’un roman ne dépassant pas en général 700 exemplaires – parmi ceux-ci un pourcentage assez important d’œuvres françaises… D’ailleurs, dans cette Hollande où subsistent des périodiques en français, le théâtre français est encore beaucoup joué dans différentes villes dans la langue originale. On parle d’une époque où des pigeons apportent encore des nouvelles de France aux journaux hollandais.

J. Kneppelhout en 1846

Dès 1836 – Xavier Marmier n’a pas encore 30 ans –, une voix de 22 ans se fait entendre en Hollande qui réclame sa venue [1]. À l’époque, le natif de Pontarlier vient de donner à la Revue des Deux Mondes une première contribution sur les contrées bataves – « une terre hostile » selon la biographe Wendy S. Mercer [2]–, contribution qui a pour titre « Poésie populaire de la Hollande [3] ». Dans un article tout simplement intitulé « X. Marmier », Johannes Kneppelhout (1814-1885), puisque c’est de lui qu’il s’agit, se félicite de la culture qu’étale le Français. Selon cet auteur en herbe, encore étudiant à Leyde, Marmier, à la différence de ses compatriotes Alphonse Royer et Roger de Beauvoir qui ont visité les terres septentrionales en avril 1835, ne s’en tient pas à des considérations superficielles et paraît posséder une réelle connaissance de la langue néerlandaise.

En 1836, Kneppelhout peut s’enorgueillir d’avoir déjà publié plusieurs volumes, tous en langue française ; il se félicite d’autant plus de la démarche de Marmier que ce dernier ne manque pas de louer la Hollande, çà et là dans d’autres écrits. Comme nombre de lettrés de son pays, Johannes Kneppelhout ne tardera pas à prendre connaissance des travaux sur la Scandinavie du Franc-Comtois [4]. L’espoir de le voir composer un jour un ouvrage tout aussi documenté sur la Hollande ne le quitte pas. En attendant, lui qui aspire à devenir l’apôtre et l’avocat de la Hollande en France s’adresse, dès janvier 1837, à François Buloz en proposant, pour les revues que ce dernier dirige, des portraits littéraires et des esquisses sur la littérature contemporaine hollandaise à la manière de Jules Janin ou de… Xavier Marmier [5]: « la Hollande est non seulement mal connue chez vous, elle est méconnue. […] Il me semble d’ailleurs que mon pays est encore assez intéressant, assez original, pour qu’on l’étudie un peu sérieusement, et nous y gagnerions autant que vous. Il faut que cet isolement cesse pour la Hollande, tous mes efforts tendent vers ce but, et c’est votre aide, Monsieur, que j’ose implorer pour l’atteindre ». Malheureusement, F. Buloz, peu convaincu du talent du jeune Hollandais, ne fera pas appel à lui.

Séjournant à Paris fin 1838 – début 1839, J. Kneppelhout rend visite au Franc-Comtois et exprime une nouvelle fois son enthousiasme : « M. Marmier est le seul en France qui ait écrit jusqu’à présent des choses raisonnables sur la Hollande. […] J’eus l’honneur de m’entretenir avec lui pendant cinq quarts d’heure. Nous eûmes un discours à la fois agréable et intéressant : j’ai beaucoup de satisfaction de cette visite.

Séjournant à Paris fin 1838 – début 1839, J. Kneppelhout rend visite au Franc-Comtois et exprime une nouvelle fois son enthousiasme : « M. Marmier est le seul en France qui ait écrit jusqu’à présent des choses raisonnables sur la Hollande. […] J’eus l’honneur de m’entretenir avec lui pendant cinq quarts d’heure. Nous eûmes un discours à la fois agréable et intéressant : j’ai beaucoup de satisfaction de cette visite.

« M. Marmier est un homme doux, posé, modeste, épris des mœurs, des habitudes, de la vie intime des peuples du nord, et revenu, à force de courses lointaines, de tous ces stupides et inconcevables préjugés qu’un étranger s’étonne de trouver à Paris chez des personnes d’ailleurs fort instruites.

« À M. Marmier amour et considération ! ouvrons-lui les deux bras s’il revient en Hollande ! Et il y reviendra, il réparera les injustices de cet impertinent et pitoyable Roger de Beauvoir, il guérira tant d’autres piqûres auxquelles nous n’avons pu laisser de nous montrer sensibles, et fera à la Hollande littéraire la place qui lui revient et que les Français s’obstinent à lui refuser [6]. »

Le vœu du jeune homme sera exaucé au milieu de l’année 1840 puisque, à l’initiative du comte Charles de Rémusat (1797-1875), éphémère ministre de l’Intérieur, Marmier, cent à deux cents jours sans doute après être rentré de Copenhague, sillonnera les terres séparées de la Belgique depuis bientôt dix ans de fait, mais depuis seulement un an officiellement. Ce séjour de plusieurs mois se traduira par une série d’articles publiés entre décembre 1840 et novembre 1841 dans la Revue des Deux Mondes, tous réunis en cette même année 1841 en un ouvrage : Lettres sur la Hollande (Paris, Delloye/ Libraire de Garnier frères). Mais auparavant, l’année même d’ailleurs où il avait donné à la Revue des Deux Mondes sa première contribution sur la Hollande, le Franc-Comtois avait publié un volume en traduction : L’Ami des petits enfants [7]. Il s’agit pour une part de la transposition en courtes proses de poésies édifiantes et agrémentées d’illustrations pour les petits Néerlandais, livre dont la première édition en langue originale remonte à 1778 et dont le succès ne s’est guère démenti ; la dernière réédition date de 2015. (à suivre...)

Daniel Cunin

[1] Johannes Kneppelhout, « X. Marmier », Bijdragen tot boeken- en menschenkennis, octobre 1836, p. 184-196, article repris en partie dans le volume Souvenirs d’un voyage à Paris. 17 décembre 1838 – 24 février 1839, Leyde, P. H. van den Heuvell, 1839, p. 59-62. De cet auteur, on recense en langue française les œuvres suivantes (volumes ou plaquettes) : Mes loisirs (1832), La Violette (1833), Fragments de correspondance (1835), Souvenir (1835), L’Éducation par l’amitié (1835), Nouveaux fragments de correspondance (1836), Hommage à l’hospitalité. Couplets (1836), Copeaux (1837), L’ère critique ou l’art et le culte (1837), Prose et vers (1838), Souvenirs d’un voyage à Paris. 17 décembre 1838 – 24 février 1839 (1839), Opuscules de jeunesse (1848), Une rencontre aux eaux (vers 1862), et, enfin, au crépuscule de sa vie : Ce qui m’a passé par la tête en Italie (13 février-13 juin 1872) (1883), récit de voyage composé dans notre langue afin que l’une de ses amies suisses fût à même de le lire. À propos de la Suisse justement, pays arpenté bien des fois par Marmier, Kneppelhout a entre autres laissé un volume en néerlandais : Schetsen en verhalen uit Zwitserland (1850). À son pays de prédilection, il a dédié un quatrain consigné dans un album lors de l’un de ses séjours à Vevey (hôtel de la Couronne) : La Suisse est un pays plein de douces Capoues. / Voyageur harassé, si dans ces lieux choisis / Ta fatigue s’abat, tu renais et te joues / Dans le charmant confort de ces chers oasis. Sur la vie de cet auteur – dont l’œuvre la plus connue reste les Studenten-Typen de 1841 (des esquisses de la vie estudiantine à Leyde qui comprennent d’ailleurs des passages en français), publiée sous le pseudonyme Klikspaan –, on peut lire une monographie assez récente : Edith Paanakker, Klank in een nevel : Johannes Kneppelhout (1814-1885), Leyde, Leiden Promotie VVV « Leidse Verhalen 6 », 2000 ; et sur l’univers dans lequel il a évolué, le numéro spécial que lui a consacré la revue De negentiende eeuw, 2002, n° 3.

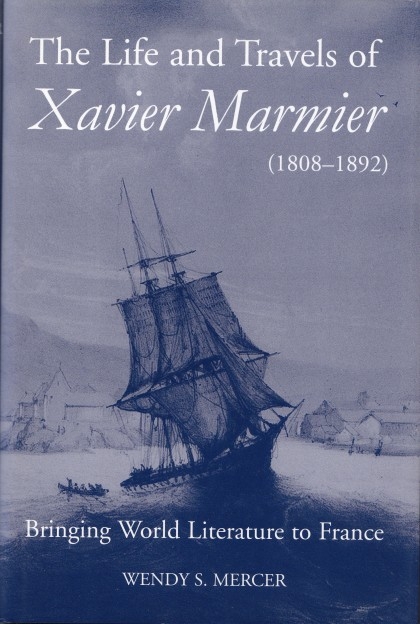

[2] « Into Hostile Territory : Holland and Russia (1840-2) », tel est le titre du chapitre 9 dans lequel cette auteure traite de la Hollande dans l’œuvre de X. Mamier, non sans nuancer son propos : « Although it is perhaps not entirely accurate to describe Holland as ‘‘hostile territory’’, there had been some tension between the two countries in the years immediately preceding Marmier’s visit ». Voir : The Life and Travels of Xavier Marmier (1808-1892). Bringing World Literature to France, Oxford, Oxford University Press (British Academy Postdoctoral Fellowship Monographs), 2007. La partie du chapitre 9 consacrée au voyage en Hollande correspond aux pages 161-171. La citation se trouve p. 161.

[3] Revue des Deux Mondes, mai 1836 (deuxième quinzaine), p. 488-503.

[4] Les francophiles avaient déjà pu prendre connaissance de ses travaux sur l’Allemagne, par exemple grâce au Journal de La Haye qui, le 9 avril 1835, reproduisait l’une de ses pages sur l’Allemagne parue au préalable dans la Revue germanique. En 1838, ses Lettres sur l’Islande firent l’objet d’un article dans les Vaderlandsche letteroefeningen : « Sicilië en Ijsland vergeleken », p. 396-403. Les lecteurs du Leydsche Courant ont pu lire le 17 février 1840 une longue recension intitulée « De hoogeschool en andere wetenschappelijke inrigtingen te Koppenhagen door X. Marmier ». Par ailleurs, à la fin 1841, la presse hollandaise annonce le prochain séjour de Xavier Marmier en Suède. En 1843, la traduction néerlandaise des Lettres sur le nord, Danemark, Suède, Norvège, Laponie et Spitzberg fait l’objet d’une recension dans les Vaderlandsche letteroefeningen : « Brieven over het Noorden, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Lapland en Spitsbergen. Door X. Marmier. Uit het Fransch. II Deelen. Te Deventer, bij A. ter Gunne. In gr. 8vo. XII, 609 bl. f 6-60 », p. 178-183. Relevons encore, à titre d’exemple de l’attention portée sporadiquement au Français, une recension anonyme des Lettres sur l’Adriatique et le Monténégro dans l’Algemeene konst- en letter-bode du 24 février 1854, p. 60-61.

[4] Les francophiles avaient déjà pu prendre connaissance de ses travaux sur l’Allemagne, par exemple grâce au Journal de La Haye qui, le 9 avril 1835, reproduisait l’une de ses pages sur l’Allemagne parue au préalable dans la Revue germanique. En 1838, ses Lettres sur l’Islande firent l’objet d’un article dans les Vaderlandsche letteroefeningen : « Sicilië en Ijsland vergeleken », p. 396-403. Les lecteurs du Leydsche Courant ont pu lire le 17 février 1840 une longue recension intitulée « De hoogeschool en andere wetenschappelijke inrigtingen te Koppenhagen door X. Marmier ». Par ailleurs, à la fin 1841, la presse hollandaise annonce le prochain séjour de Xavier Marmier en Suède. En 1843, la traduction néerlandaise des Lettres sur le nord, Danemark, Suède, Norvège, Laponie et Spitzberg fait l’objet d’une recension dans les Vaderlandsche letteroefeningen : « Brieven over het Noorden, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Lapland en Spitsbergen. Door X. Marmier. Uit het Fransch. II Deelen. Te Deventer, bij A. ter Gunne. In gr. 8vo. XII, 609 bl. f 6-60 », p. 178-183. Relevons encore, à titre d’exemple de l’attention portée sporadiquement au Français, une recension anonyme des Lettres sur l’Adriatique et le Monténégro dans l’Algemeene konst- en letter-bode du 24 février 1854, p. 60-61.

[5] Lettre à M. F. Buloz, directeur de la Revue de Paris et de la Revue des Deux Mondes, Leyde, 3 janvier 1837, reproduite dans Souvenirs d’un voyage à Paris, op. cit., p. III-V. Dans cette missive, J. Kneppelhout revient sur l’essai « Vondel, le poète hollandais » de Jacob van Lennep (1802-1868) paru dans la Revue de Paris, qu’il estime trop peu enlevé. Dès 1834, le jeune homme avait rendu visite à Jules Janin sur lequel il a laissé des témoignages dans les deux langues. Ce critique ne l’a guère encouragé à continuer à écrire en français. En s’exprimant dans le même sens, F. Buloz finit de persuader le Néerlandais de composer une œuvre dans son idiome national.

[6] Souvenirs d’un voyage à Paris, op. cit., pp. 62 et 63. Ce témoignage sera repris, légèrement remanié, dans Opuscules de jeunesse, I, Leyde, 1848, p. 287-289. Dans son article « X. Marmier » de 1836 rédigé en néerlandais, J. Kneppelhout déplore que deux jeunes auteurs français qui ont fait le voyage de la Hollande en avril 1835, à savoir Alphonse Royer (1803-1875) et Roger de Beauvoir (1807-1866), n’aient rien écrit de bien original sur son pays.

[7] [Hiëronymus van Alphen & autres], L’Ami des petits enfants, traduit du hollandais, par X. Marmier, Paris/Strasbourg, F.-G. Levrault, 1836 (pour la première édition). Voir sur cette publication et ses multiples rééditions : Louis G. Saalmink, « Xavier Marmier, Nederlandse poëzie in vertaling en Hieronymus van Alphen », De negentiende eeuw, 2008, n° 4, p. 239-252.

Au cours de son itinéraire artistique, le peintre gantois Karel Dierickx (1940-2014) – auquel le LWL Museum für Kunst und Kultur de Münster consacre une exposition (voir vidéo) – a eu souvent l’occasion de collaborer avec des poètes flamands : Leonard Nolens pour Negen slapeloze gedichten (2007) ; Stefan Hertmans pour Vuurwerk zei ze (2002) et Giotto’s hemel (2012) ; Roland Jooris pour vlakgom (2004) et la plaquette eigenzinnig (2011) ou encore Chris(tiane) Yperman pour had ik een groene hagedis (2004). Certains poètes ont d’ailleurs exprimé leur admiration en lui dédiant un poème. Ainsi d’Inge Braeckman et de Roland Jooris dont nous reproduisons ci-dessous les originaux en même temps que la transposition française.

Au cours de son itinéraire artistique, le peintre gantois Karel Dierickx (1940-2014) – auquel le LWL Museum für Kunst und Kultur de Münster consacre une exposition (voir vidéo) – a eu souvent l’occasion de collaborer avec des poètes flamands : Leonard Nolens pour Negen slapeloze gedichten (2007) ; Stefan Hertmans pour Vuurwerk zei ze (2002) et Giotto’s hemel (2012) ; Roland Jooris pour vlakgom (2004) et la plaquette eigenzinnig (2011) ou encore Chris(tiane) Yperman pour had ik een groene hagedis (2004). Certains poètes ont d’ailleurs exprimé leur admiration en lui dédiant un poème. Ainsi d’Inge Braeckman et de Roland Jooris dont nous reproduisons ci-dessous les originaux en même temps que la transposition française.