Le phrasé des mers

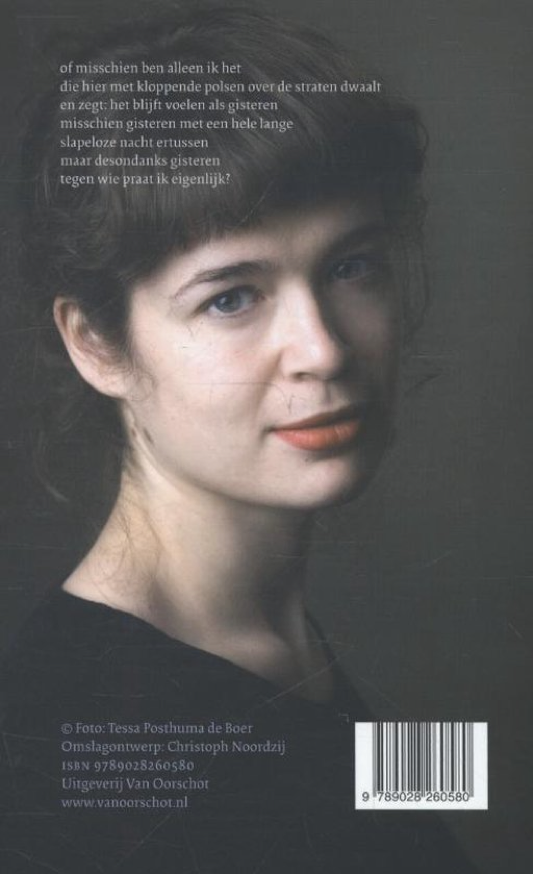

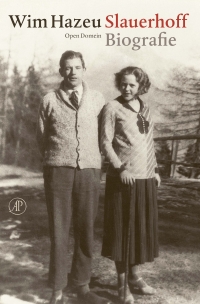

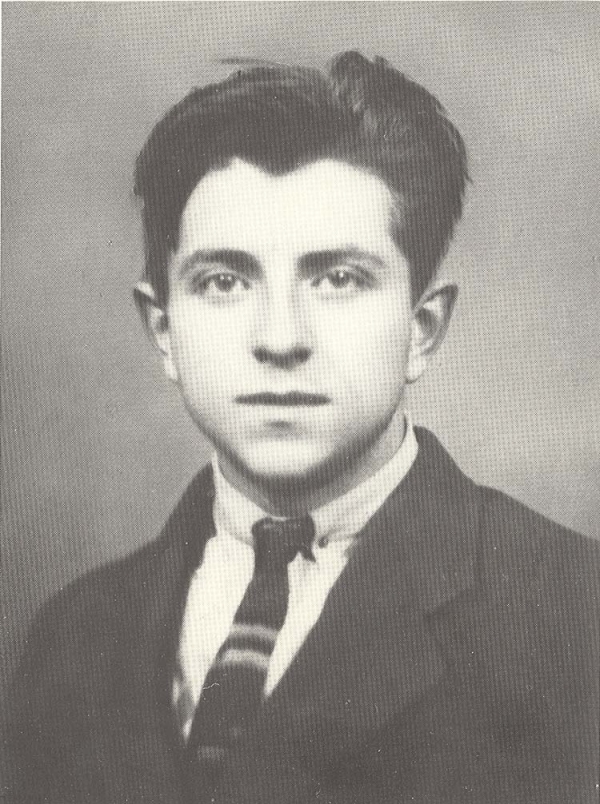

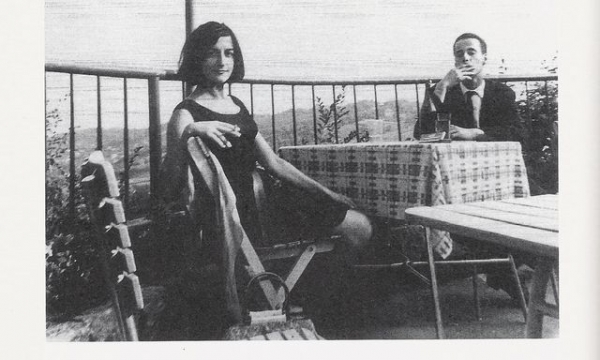

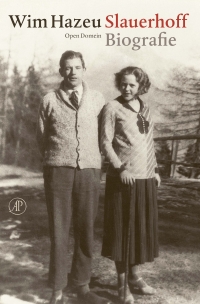

Pure coïncidence sans doute. L’année de la mort de Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) paraissait un roman de Georges Simenon dont le personnage central rappelle par bien des aspects, ainsi que le relève le biographe Wim Hazeu*, ce poète néerlandais : le huis clos « africain » 45o à l’ombre met en effet en scène Donadieu, un médecin de marine qui « ne se mêlait de rien, restait calme et serein, avec un soupçon de raideur qu’on attribuait aux origines protestantes de sa famille […]. C’était sa manie […] de s’occuper des autres, non pour intervenir dans leur existence, non pour se donner de l’importance, mais parce qu’il ne pouvait rester indifférent aux êtres qui défilaient devant lui, qui vivaient sous ses yeux, glissant vers une joie ou une catastrophe ». De même que le protagoniste issu de l’esprit de Simenon, Slauerhoff a servi à bord de bâtiments qui reliaient l’Europe à l’Afrique de l’Ouest ou effectuaient la ligne Java-Chine-Japon, montrant une réelle empathie pour son prochain, en particulier les passagers les moins bien lotis, tout en sachant garder  avec la plupart d’entre eux une saine distance. Autre similitude : un usage maîtrisé de l’opium (« On savait qu’il fumait, lui, modérément d’ailleurs, deux ou trois pipes chaque jour. Peut-être l’opium était-il à la base de son flegme ? »). De constitution fragile, souffrant d’asthme depuis sa plus tendre enfance, le Néerlandais dégingandé – 1, 84 m pour guère plus de 65 kg – a souvent cherché une forme de soulagement dans les drogues jusqu’à ce que la tuberculose le terrasse. Et comment ne pas penser non plus à Slauerhoff en lisant la dernière phrase de 45o à l’ombre : « Quant à Donadieu, il faisait de nouveau les Indes, repérait les passagères en mal d’émotions et les initiait à l’opium, certains soirs, dans sa cabine. Mais le bruit courait qu’il n’en profitait jamais. » Grand séducteur, errant en permanence entre plusieurs maîtresses et amies – son mariage en 1930 avec la ravissante danseuse Darja Collin (photo ci-dessus) se traduira par une rapide désillusion –, il lui arrivait de se défiler alors que la femme à laquelle il s’intéressait n’opposait plus aucune résistance ou se montrait trop entreprenante.

avec la plupart d’entre eux une saine distance. Autre similitude : un usage maîtrisé de l’opium (« On savait qu’il fumait, lui, modérément d’ailleurs, deux ou trois pipes chaque jour. Peut-être l’opium était-il à la base de son flegme ? »). De constitution fragile, souffrant d’asthme depuis sa plus tendre enfance, le Néerlandais dégingandé – 1, 84 m pour guère plus de 65 kg – a souvent cherché une forme de soulagement dans les drogues jusqu’à ce que la tuberculose le terrasse. Et comment ne pas penser non plus à Slauerhoff en lisant la dernière phrase de 45o à l’ombre : « Quant à Donadieu, il faisait de nouveau les Indes, repérait les passagères en mal d’émotions et les initiait à l’opium, certains soirs, dans sa cabine. Mais le bruit courait qu’il n’en profitait jamais. » Grand séducteur, errant en permanence entre plusieurs maîtresses et amies – son mariage en 1930 avec la ravissante danseuse Darja Collin (photo ci-dessus) se traduira par une rapide désillusion –, il lui arrivait de se défiler alors que la femme à laquelle il s’intéressait n’opposait plus aucune résistance ou se montrait trop entreprenante.

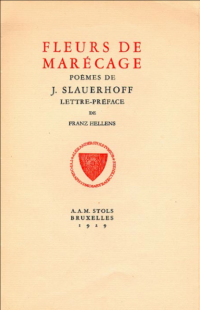

Auteur de trois romans, de vingt-cinq nouvelles, d’une pièce de théâtre consacrée à la grande figure de l’histoire coloniale batave Jan Pietersz. Coen (1587-1629), de critiques et d’essais - dans lesquels il se dévoile souvent et dont une part non négligeable porte sur des auteurs français du XIXe siècle et du début XXe –, de récits de voyage et de traductions, J. Slauerhoff demeure sans doute avant tout aux Pays-Bas un grand nom de la poésie de l’entre-deux-guerres : une œuvre qui regroupe environ cinq cents poèmes, une poignée ayant été écrits en français (voir le recueil Fleurs de marécage, 1929), quelques autres transposés dans cette même langue pour diverses revues ou anthologies, la dernière en date étant Poètes néerlandais de la modernité.

Auteur de trois romans, de vingt-cinq nouvelles, d’une pièce de théâtre consacrée à la grande figure de l’histoire coloniale batave Jan Pietersz. Coen (1587-1629), de critiques et d’essais - dans lesquels il se dévoile souvent et dont une part non négligeable porte sur des auteurs français du XIXe siècle et du début XXe –, de récits de voyage et de traductions, J. Slauerhoff demeure sans doute avant tout aux Pays-Bas un grand nom de la poésie de l’entre-deux-guerres : une œuvre qui regroupe environ cinq cents poèmes, une poignée ayant été écrits en français (voir le recueil Fleurs de marécage, 1929), quelques autres transposés dans cette même langue pour diverses revues ou anthologies, la dernière en date étant Poètes néerlandais de la modernité.

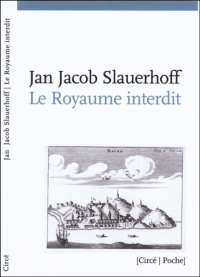

Toutefois, c’est bien dans ses romans et certaines de ses nouvelles que ce fils de petits commerçants frisons a déployé toute sa force créatrice, laissé le plus librement cours à son imaginaire déroutant : par endroits hallucinée, sa prose charrie thématiques et motifs déjà omniprésents dans la poésie des premières années (l’errance, l’exil, la mer, la mélancolie, le démoniaque et la lutte face au démon, la fascination pour les mondes disparus et la décadence des civilisations, les âmes mortes, l’amour des îles, le statut de solitaire face à la masse, le désespoir amoureux, l’intemporalité…), fait une belle place aux mythes, à la veine fantastique, occulte et onirique. Slauerhoff, qui avait plusieurs ancêtres marins, nourrit ses pages d’images, de descriptions et de sensations récoltées aux quatre coins du monde, dans des villes portuaires, l’arrière-pays, et bien entendu en pleine mer. Son Journal, sa correspondance et ses impressions de voyage regorgent, sous forme embryonnaire, voire plus ou moins aboutie, de passages de ses futures œuvres en prose. Les fruits de ces expériences vécues loin du pays natal, l’homme tourmenté qu’il était les fond dans le creuset de ses multiples contradictions (personnalité tour à tour affable et insupportable, amant à la fois très jaloux et compréhensif) et de sa vaste érudition (la conférence qu’il donne à l’âge de dix-sept ans sur les lettres  russes subjugue ses camarades lycéens). Il suffit d’ouvrir son premier roman, Le Royaume interdit, pour saisir la singularité de sa perception du monde et de son art : sous sa plume, la Chine, Macao, Lisbonne, l’histoire coloniale du Portugal, la figure de Camões prennent un relief insoupçonné. La connaissance qu’il a accumulée sur ces divers lieux, cultures et sujets – pour s’être rendu sur place, pour avoir puisé aux meilleures sources : il suit l’enseignement de Robert van Gulik (sinologue, diplomate et écrivain), se lie d’amitié avec quelques érudits portugais, lit les ouvrages anglais, français, allemands les plus documentés… – ne bride pas son imagination, n’étouffe pas son talent, bien au contraire. Lui qui ne cesse de naviguer dans l’indécision – repartir en mer ou adopter un mode de vie bourgeois ; s’établir en Chine, à Tanger (ce qu’il fera un temps), au Costa Rica ou revenir aux Pays-Bas ; quitter tout territoire ou se réfugier sur l’île de Vlieland (île des Wadden) ; fuir les cercles littéraires ou côtoyer les amis écrivains ; s’engager à l’égard d’une femme ou succomber à celles que le hasard place sur sa route… – parvient, dans une sorte d’envoûtement, une fièvre visionnaire et un effort de concentration qui le laisse hâve, à délivrer une prose témoignant de convictions esthétiques affirmées. « Luxueux bon à rien », « négligé », « brouillon », « désordonné » : certains de ces qualificatifs, dont on a usé à juste titre envers Slauerhoff, par exemple en raison de l’illisibilité de ses manuscrits, et qui peuvent d’ailleurs se lire dans l’étymologie même de son patronyme, ne sauraient être de mise à propos de ses romans. Le flou, le flottement dans lesquels ils semblent baigner ne doivent rien à la nonchalance, écrire étant en quelque sorte pour le Frison d’origine vivre une expérience jusqu’au bout et revenir dessus en pensée.

russes subjugue ses camarades lycéens). Il suffit d’ouvrir son premier roman, Le Royaume interdit, pour saisir la singularité de sa perception du monde et de son art : sous sa plume, la Chine, Macao, Lisbonne, l’histoire coloniale du Portugal, la figure de Camões prennent un relief insoupçonné. La connaissance qu’il a accumulée sur ces divers lieux, cultures et sujets – pour s’être rendu sur place, pour avoir puisé aux meilleures sources : il suit l’enseignement de Robert van Gulik (sinologue, diplomate et écrivain), se lie d’amitié avec quelques érudits portugais, lit les ouvrages anglais, français, allemands les plus documentés… – ne bride pas son imagination, n’étouffe pas son talent, bien au contraire. Lui qui ne cesse de naviguer dans l’indécision – repartir en mer ou adopter un mode de vie bourgeois ; s’établir en Chine, à Tanger (ce qu’il fera un temps), au Costa Rica ou revenir aux Pays-Bas ; quitter tout territoire ou se réfugier sur l’île de Vlieland (île des Wadden) ; fuir les cercles littéraires ou côtoyer les amis écrivains ; s’engager à l’égard d’une femme ou succomber à celles que le hasard place sur sa route… – parvient, dans une sorte d’envoûtement, une fièvre visionnaire et un effort de concentration qui le laisse hâve, à délivrer une prose témoignant de convictions esthétiques affirmées. « Luxueux bon à rien », « négligé », « brouillon », « désordonné » : certains de ces qualificatifs, dont on a usé à juste titre envers Slauerhoff, par exemple en raison de l’illisibilité de ses manuscrits, et qui peuvent d’ailleurs se lire dans l’étymologie même de son patronyme, ne sauraient être de mise à propos de ses romans. Le flou, le flottement dans lesquels ils semblent baigner ne doivent rien à la nonchalance, écrire étant en quelque sorte pour le Frison d’origine vivre une expérience jusqu’au bout et revenir dessus en pensée.

Slauerhoff et les femmes

Soixante-quinze ans plus tard

Depuis quelques années, les éditions Circé, basées à la fois dans les Vosges et à Berlin, font un effort pour que le lecteur français découvre, en format de poche, les romans et nouvelles de l’écrivain néerlandais. En 2008 paraissait, avec une postface de Cees Nooteboom, le roman posthume La Révolte de Guadalajara, l’année suivante le premier des trois romans du natif de Leeuwarden : Le Royaume interdit et, en 2010, une réédition légèrement revue du recueil de nouvelles Écume et Cendre, la première version donnée par les Éditions universitaires en 1975 étant devenue introuvable. Het leven op aarde, le dernier roman encore inédit en français et qui s’inscrit dans le prolongement du Royaume interdit, devrait paraître dans une année ou deux**, toujours par les soins de Claude Lutz – lequel, sensible au courant moderniste, a découvert l’écrivain grâce aux traductions allemandes –, sous le titre La Vie sur terre. Ne resteront dès lors inédites en français qu’une petite vingtaine de nouvelles, celles des recueils Het lente-eiland en andere verhalen (L’Île printanière et autres histoires, 1933) et Verwonderd saam te zijn (Étonnés de se trouver ensemble, 1987).

Depuis quelques années, les éditions Circé, basées à la fois dans les Vosges et à Berlin, font un effort pour que le lecteur français découvre, en format de poche, les romans et nouvelles de l’écrivain néerlandais. En 2008 paraissait, avec une postface de Cees Nooteboom, le roman posthume La Révolte de Guadalajara, l’année suivante le premier des trois romans du natif de Leeuwarden : Le Royaume interdit et, en 2010, une réédition légèrement revue du recueil de nouvelles Écume et Cendre, la première version donnée par les Éditions universitaires en 1975 étant devenue introuvable. Het leven op aarde, le dernier roman encore inédit en français et qui s’inscrit dans le prolongement du Royaume interdit, devrait paraître dans une année ou deux**, toujours par les soins de Claude Lutz – lequel, sensible au courant moderniste, a découvert l’écrivain grâce aux traductions allemandes –, sous le titre La Vie sur terre. Ne resteront dès lors inédites en français qu’une petite vingtaine de nouvelles, celles des recueils Het lente-eiland en andere verhalen (L’Île printanière et autres histoires, 1933) et Verwonderd saam te zijn (Étonnés de se trouver ensemble, 1987).

Les trois titres offerts coup sur coup par les éditions Circé n’ont eu à l’heure qu’il est qu’un assez faible écho auprès de la critique. Seul Mathieu Lindon s’est, dans le quotidien Libération, arrêté sur chacun d’entre eux, intrigué par « l’œuvre étrange de cet étrange médecin et marin néerlandais » et « le nomadisme on ne peut plus déstabilisant » de ses personnages. Il écrit par exemple : « Le ton de Jan Jacob Slauerhoff est étonnamment clinique et, de fait, il ausculte un mysticisme sans véritable croyance et une révolution sans idéologie, privés de tout fondement théorique. Il a ce même lien de sèche lucidité à l’égard de sa propre intrigue, pourtant riche. Les événements surviennent comme des saisons sans que leurs acteurs aient conscience ni de ce qu’ils sont ni de ce qu’ils font. »

Dans un papier trop vite écrit, Camille Decisier (« La Révolte de Guadalajara », dans Le Matricule des anges, n° 98, novembre-décembre 2008) passe pour sa part à côté de l’essentiel, autrement dit la poétique de Slauerhoff, pour retenir sa supposée « réflexion sociopolitique » et s’emberlificoter les pinceaux dans des clichés (« une langue aussi nébuleuse que le hollandais »). La politique n’occupe en réalité qu’une place très secondaire dans l’œuvre du médecin-écrivain. Il est rapidement revenu de son enthousiasme du tout début des années 1920 – manifeste dans certains poèmes – pour la révolution bolchévique, estimant qu’il n’avait que trop « flirté avec la révolution ». Très vite, il a perçu la catastrophe que représentaient pour l’homme et le communisme et l’hitlérisme : « Hitler n’est pas une montagne qui accouche d’une souris. C’est une souris qui va accoucher d’une montagne, une montagne de malheurs », concluait-il par exemple dans un article de décembre… 1931.

Dans un papier trop vite écrit, Camille Decisier (« La Révolte de Guadalajara », dans Le Matricule des anges, n° 98, novembre-décembre 2008) passe pour sa part à côté de l’essentiel, autrement dit la poétique de Slauerhoff, pour retenir sa supposée « réflexion sociopolitique » et s’emberlificoter les pinceaux dans des clichés (« une langue aussi nébuleuse que le hollandais »). La politique n’occupe en réalité qu’une place très secondaire dans l’œuvre du médecin-écrivain. Il est rapidement revenu de son enthousiasme du tout début des années 1920 – manifeste dans certains poèmes – pour la révolution bolchévique, estimant qu’il n’avait que trop « flirté avec la révolution ». Très vite, il a perçu la catastrophe que représentaient pour l’homme et le communisme et l’hitlérisme : « Hitler n’est pas une montagne qui accouche d’une souris. C’est une souris qui va accoucher d’une montagne, une montagne de malheurs », concluait-il par exemple dans un article de décembre… 1931.

Soixante-quinze ans après le dernier passage de Slauerhoff en France, pays où il s’est rendu à maintes reprises et dont il a beaucoup pratiqué les femmes et la littérature, il est heureux qu’il y fasse enfin son retour, cette fois à travers ses œuvres les plus marquantes.

Daniel Cunin

La Chine et Macao

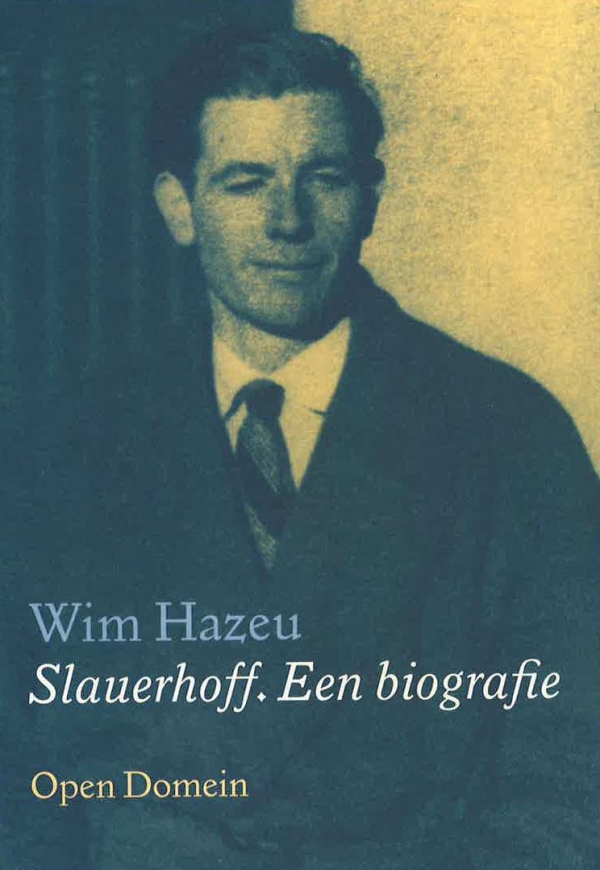

* Wim Hazeu, Slauerhoff. Een biografie, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1995.

** Malheureusement, malgré la volonté de l’éditeur, ce projet n’a pu se concrétiser.

Article paru à l’origine dans Septentrion, n° 4, 2012, p. 15-18.

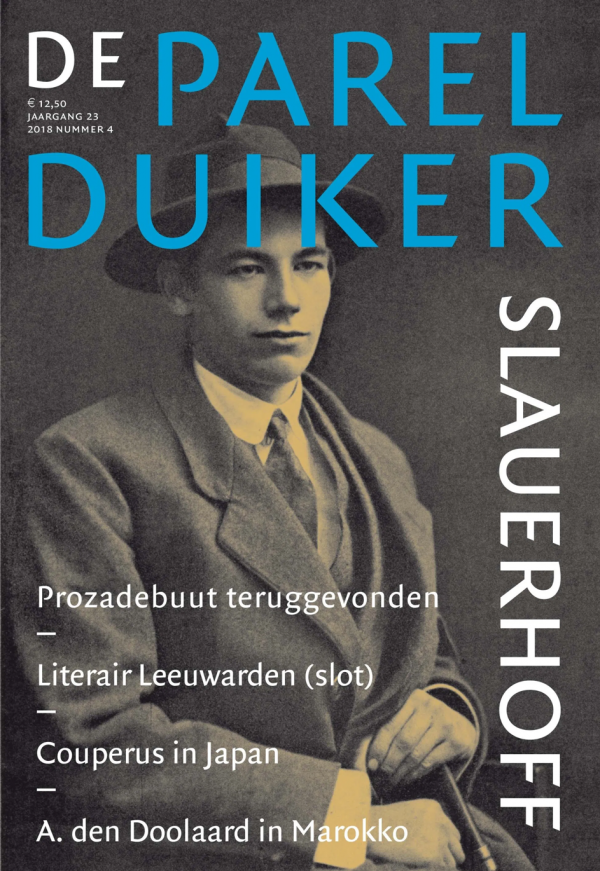

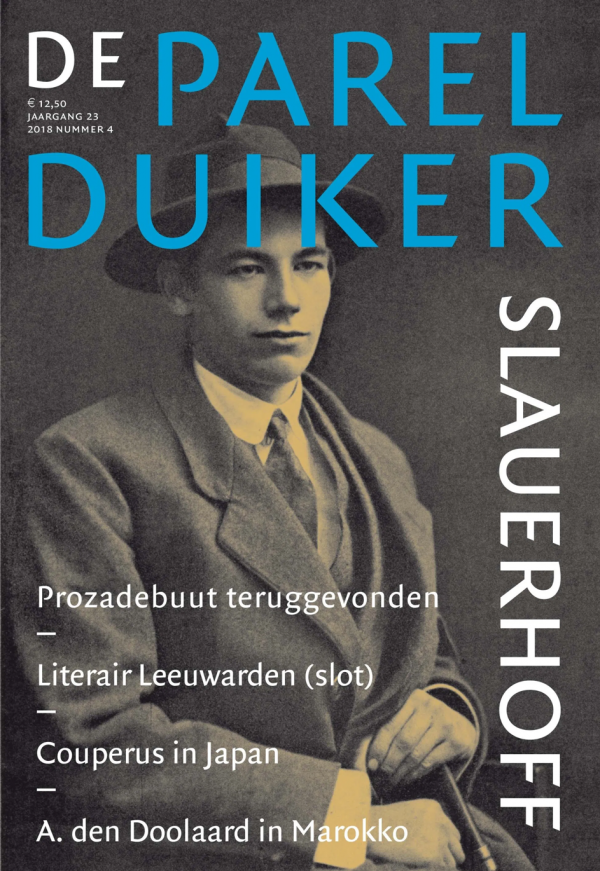

la revue De parelduiker, n° 4, 2018