Les premiers pas du traducteur

Marcel Schwob

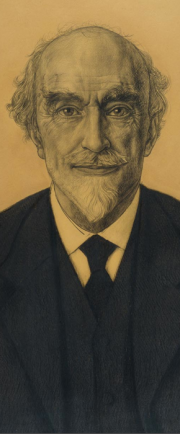

La traduction a joué un grand rôle dans la vie de Marcel Schwob (1867-1905). C’est donc à juste titre que les auteurs de l’Histoire des traductions en langue française. XIXe siècle (Lagrasse, Verdier, 2012) s’intéressent à la démarche de ce génie précoce : « Marcel Schwob, qui avait rédigé une traduction de Catulle en vers marotiques dès l’âge de seize ans, publie en 1894 une traduction de Moll Flanders de Daniel Defoe dans la langue des romanciers du XVIIIe siècle. » S’il recourt « à un état ancien de la langue », ce n’est pas pour briser la gaine du français classique, mais afin de « produire un effet similaire à celui de l’original ». « Quatre ans plus tard, Schwob traduit Hamlet avec la collaboration d’Eugène Morand. De nouveau, le texte vise à produire sur le spectateur français un effet comparable à celui de la langue élisabéthaine sur un spectateur britannique de l’époque victorienne. » Claudel en apprécie « les critères musicaux, rythmiques et phoniques » (p. 119 et p. 120). Une page de la biographie Marcel Schwob ou les vies imaginaires (Paris, Le Cherche Midi, 2000), que l’on doit à Sylvain Goudemare, nous offre un regard dans la cuisine de l’apprenti traducteur. Il s’agit d’une lettre du 19 septembre 1881 que l’érudit Léon Cahun adresse à son neveu :

La traduction a joué un grand rôle dans la vie de Marcel Schwob (1867-1905). C’est donc à juste titre que les auteurs de l’Histoire des traductions en langue française. XIXe siècle (Lagrasse, Verdier, 2012) s’intéressent à la démarche de ce génie précoce : « Marcel Schwob, qui avait rédigé une traduction de Catulle en vers marotiques dès l’âge de seize ans, publie en 1894 une traduction de Moll Flanders de Daniel Defoe dans la langue des romanciers du XVIIIe siècle. » S’il recourt « à un état ancien de la langue », ce n’est pas pour briser la gaine du français classique, mais afin de « produire un effet similaire à celui de l’original ». « Quatre ans plus tard, Schwob traduit Hamlet avec la collaboration d’Eugène Morand. De nouveau, le texte vise à produire sur le spectateur français un effet comparable à celui de la langue élisabéthaine sur un spectateur britannique de l’époque victorienne. » Claudel en apprécie « les critères musicaux, rythmiques et phoniques » (p. 119 et p. 120). Une page de la biographie Marcel Schwob ou les vies imaginaires (Paris, Le Cherche Midi, 2000), que l’on doit à Sylvain Goudemare, nous offre un regard dans la cuisine de l’apprenti traducteur. Il s’agit d’une lettre du 19 septembre 1881 que l’érudit Léon Cahun adresse à son neveu :

Mon cher Marcel,

Tes traductions n’étaient pas mauvaises, classiquement parlant. J’avais naturellement choisi les plus faciles. Maintenant, je vais profiter de l’occasion pour te montrer quelle différence il y a entre une traduction classique, c’est-à-dire de mots, et une traduction exacte, c’est-à-dire de choses et de pensées. Tu traduis : troquere agmen ad dextram vel ad sinistam, par « faire passer l’armée à droite ou à gauche ».

1° - Torquere ne signifie pas « faire passer » mais « faire tourner en rond ». Une catapulte ou une fronde peut « torquere missilia – lancer des projectiles » parce qu’elle les fait tourner.

2° - Agmen ne signifie pas « armée ». Armée se dit exercitus. Agmen signifie « troupe rangée pour marcher » ou, pour employer le mot technique, « colonne de route ».

Le jeune Marcel Schwob

3° - « Faire passer l’armée à droite » ne signifie plus rien du tout. Si tu te trouvais au beau milieu d’une plaine, à la tête d’une armée, ne fût-elle que de quatre hommes et d’un caporal, et si je te commandais de la faire passer à droite, tu serais fort embarrassé d’exécuter mon ordre, parce que tu ne le comprendrais pas.

3° - « Faire passer l’armée à droite » ne signifie plus rien du tout. Si tu te trouvais au beau milieu d’une plaine, à la tête d’une armée, ne fût-elle que de quatre hommes et d’un caporal, et si je te commandais de la faire passer à droite, tu serais fort embarrassé d’exécuter mon ordre, parce que tu ne le comprendrais pas.

Prends-moi maintenant agmen au sens du mot « colonne de route ». Tu as cinquante hommes qui marchent deux par deux dans une direction donnée. Tu veux les faire marcher vers une autre direction ; tu commandes : « torquere agmen ad sinistram vel ad dextram » – Colonne, tournez à droite, colonne, tournez à gauche, et on te comprendra. Le terme technique en français, est « changement de direction à droite ! » et, en allemand, Rechts abmarschirt ! […]

Remarque que, dans tous ces cas, l’analyse serrée du mot te donne toujours la traduction juste.

Je m’arrête là aujourd’hui, mon cher Marcel. Mon petit vocabulaire, avec un succinct aperçu des formations et des évolutions grecques et romaines aux différentes époques, sera, comme tu le comprends maintenant, utileet point ennuyeux. Je te dis, aux différentes époques, car la technologie du temps de la deuxième guerre punique ne ressemble pas plus à celle du temps de César que la légion de Scipion l’Ancien ne ressemble à celle de Marius, ou qu’un régiment de Louis XIV ne ressemblait à un régiment de Napoléon. [...]

Je t’embrasse de tout cœur. [...]

Ton oncle et parrain,

Léon Cahun

Traductions de Marcel Schwob

RICHTER, Wilhelm, Les Jeux des Grecs et des Romains [en collaboration avec Auguste Bréal], Paris, Émile Bouillon, 1891.

WILDE, Oscar, « Le Géant égoïste », Paris, L’Écho de Paris, 27 décembre 1891.

DEFOE, Daniel, Moll Flanders, Paris, Ollendorff, 1895.

STEVENSON, Robert Louis, « Will du Moulin » [traduction anonyme], Paris, La Vogue, 1899.

DE QUINCEY, Thomas, Les Derniers jours d’Immanuel Kant, précédé d’une préface, Paris, La Vogue, 4 avril 1899, p. 12-26 ; 88-102 ; 161-174.

SHAKESPEARE, William, La Tragique Histoire d’Hamlet, prince de Danemark [en collaboration avec Eugène Morand], Paris, Charpentier et Fasquelle, 1900.

HENLEY, William Ernest, The Tudor Translations : Rabelais, trans. by Marcel Schwob, pref. by Charles Whibley, sans nom d’éditeur, 1900.

CRAWFORD, Francis Marion, Francesca da Rimini, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1902.

WHIBLEY, Charles, « Rabelais en Angleterre », Paris, Revue des études rabelaisiennes, 1903.

SHAKESPEARE, William, Macbeth, in Œuvres complètes de Marcel Schwob, éd. de Pierre Champion, 10 vol., t. VI, « Théâtre », Paris, Bernouard, 1927-1930.

source : Bruno Fabre, Bibliographie sur Marcel Schwob (1985-2010) avec quelques études anciennes, Société Marcel Schwob, 2011.

Marcel Schwob en néerlandais

Un site www.schwob.nl a été créé aux Pays-Bas pour faire connaître des écrits rares et favoriser leur traduction en langue néerlandaise. Il accorde une place à l’écrivain français et renvoie au numéro de la revue Raster qui a publié les Vies imaginaires en traduction (n° 118, 2007, trad. Jacq Firmin Vogelaar et Liesbeth van Nes) ainsi que des textes portant sur lui, rédigés par ses traducteurs, dont Rokus Hofstede, lequel a transposé La Différence et la ressemblance. Sur www.schwob.nl, on peut lire par ailleurs un aperçu biographique signé Orli Austen ainsi qu’un essai de Pieter de Nijs. Il existe également une traduction de La Machine à parler (par Liesbeth van Nes).

Un site www.schwob.nl a été créé aux Pays-Bas pour faire connaître des écrits rares et favoriser leur traduction en langue néerlandaise. Il accorde une place à l’écrivain français et renvoie au numéro de la revue Raster qui a publié les Vies imaginaires en traduction (n° 118, 2007, trad. Jacq Firmin Vogelaar et Liesbeth van Nes) ainsi que des textes portant sur lui, rédigés par ses traducteurs, dont Rokus Hofstede, lequel a transposé La Différence et la ressemblance. Sur www.schwob.nl, on peut lire par ailleurs un aperçu biographique signé Orli Austen ainsi qu’un essai de Pieter de Nijs. Il existe également une traduction de La Machine à parler (par Liesbeth van Nes).

En 1931 paraissait chez Stols De kinderkruistocht, traduction de La Croisade des enfants, que l’on doit au critique Victor van Vriesland. La comédienne Charlotte Kölher avait déclamé cette version néerlandaise au Schouwburg d’Amsterdam le 20 juin 1930 avant de répéter l’expérience dans d’autres théâtres.

En 1931 paraissait chez Stols De kinderkruistocht, traduction de La Croisade des enfants, que l’on doit au critique Victor van Vriesland. La comédienne Charlotte Kölher avait déclamé cette version néerlandaise au Schouwburg d’Amsterdam le 20 juin 1930 avant de répéter l’expérience dans d’autres théâtres.

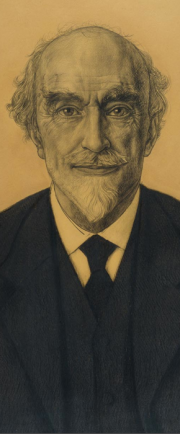

Rappelons que Marcel Schwob a entretenu des liens privilégiés avec W.G.C. Byvanck (1848-1925), l’auteur d’Un Hollandais à Paris en 1891. Cet homme de lettres batave, lecteur tout aussi précoce que le Français – alors qu’il entame ses études universitaires à l’âge de 16 ans, Goethe et Shakespeare n’ont déjà plus guère de secrets pour lui –, montra à plusieurs reprises une réelle pénétration à sonder la singularité d’une œuvre, ce que peu de ses compatriotes surent reconnaître : « Jamais un homme possédant un tel savoir et autant de qualités n’aura exercé une aussi faible influence sur son peuple » (Frans Drion). Le récent ouvrage Claudel et la Hollande (textes réunis par Marie- Victoire Nantet, Poussière d’Or, 2009) rend un hommage plus que mérité au critique qu’il a été : dès 1892, le Hollandais a, chez « le génie ef- fervescent » de l’auteur de Tête d’or, « saisit l’esprit de son œuvre, prêtant l’oreille à ce qu’elle veut dire et apportant une réponse qui ne réside ‘‘pas tant peut-être dans l’âme de celui qui parle que dans celle de celui qui écoute’’ » (p. 9).

Victoire Nantet, Poussière d’Or, 2009) rend un hommage plus que mérité au critique qu’il a été : dès 1892, le Hollandais a, chez « le génie ef- fervescent » de l’auteur de Tête d’or, « saisit l’esprit de son œuvre, prêtant l’oreille à ce qu’elle veut dire et apportant une réponse qui ne réside ‘‘pas tant peut-être dans l’âme de celui qui parle que dans celle de celui qui écoute’’ » (p. 9).

Byvanck par Jan Toorop, 1921

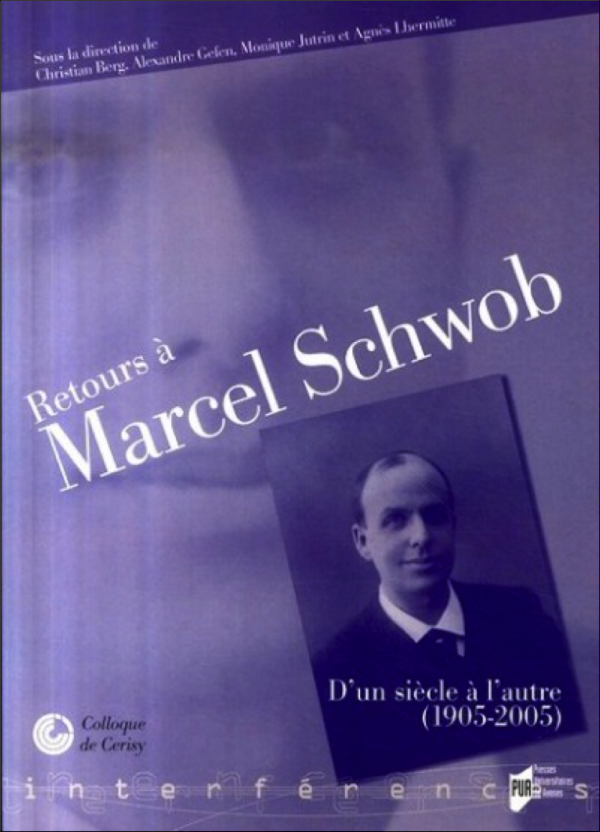

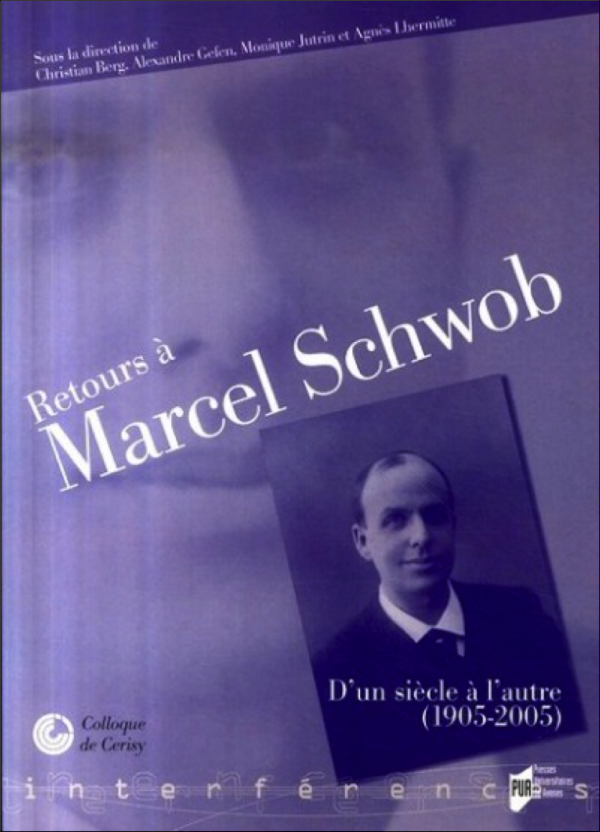

La bibliothèque royale de La Haye abrite une partie de la correspondance Marcel Schwob-W.G.C. Byvanck. À propos de leur amitié, on lira : Christian Berg, « Marcel Schwob et Willem Byvanck », in Retours à Marcel Schwob : d’un siècle à l’autre (1905-2005), Christian Berg, Alexandre Gefen & Monique Jutrin (éd.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 203-218.

Le poème « Marcel Schwob »

de Paul van Ostaijen

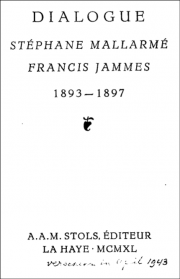

Dans son recueil de 1918 Het sienjaal (Le Signal), le poète flamand Paul van Ostaijen a placé un poème « Marcel Schwob » juste avant celui intitulé « Francis Jammes ». Nous le reproduisons ci-dessous suivi de la traduction qu’en a proposé Maurice Carême dans Les Étoiles de la poésie de Flandre. Guido Gezelle, Karel van de Woestijne, Jan van Nijlen, Paul van Ostaijen (Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1973, p. 182).

MARCEL SCHWOB

Ik wil de wonderliike wonden van uw voeten zoenen,

ik, de boetende en gij die reeds gekruisigd werd.

Ik weet ook gij werd aan het kruis gekromd,

mijn stille kruistochtkind.

Gij zijt de stem van de Doper,

doch ik ben niet de Tetrarch. Gij zijt het gans gebeuren.

U tegenover zal ik niet zondigen,

want uwe wonde ken ik, zonder dat mijn hand hare kilte voelt.

Van uw lippen wil ik de liefde drinken,

was ook uw lijf nog slechts een vreeselik offer, - de melaatse kluizenaar in de woestijn.

Mijn handen zijn nog niet doorwond,

de koorden snijden enkel het vlees van mijn arme armen.

Doch zeg slechts een woord, gekruisigde, en de lichten in mij zullen zich omzetten

tot de kaarsen van het paradijs.

Paul van Ostaijen (1896-1928)

MARCEL SCHWOB

Je veux baiser les blessures étonnantes de vos pieds,

moi, le pénitent, et vous qui déjà avez été crucifié.

Je sais, vous fûtes courbé sur la croix,

mon enfant tranquille de la croisade.

Vous êtes la voix de saint Jean-Baptiste,

cependant je ne suis pas le Tétrarque. Vous, vous êtes tout le passé.

Jamais contre vous je ne pécherai,

car je connais votre blessure sans que ma main en sente la fraîcheur.

Je veux boire l’amour à vos lèvres ;

votre cœur serait-il un sacrifice effrayant – le lépreux solitaire dans le désert ?

Mes mains ne sont pas encore trouées,

les cordes seules taillent la chair de mes bras lassés.

Pourtant, dites un mot, crucifié, les lumières en moi se changeront

en cierges du paradis.

trad. Maurice Carême

« Benjamine d’un couple de géologues, Nono Reinhold grandit près de Haarlem, dans la localité de Heemstede.

« Benjamine d’un couple de géologues, Nono Reinhold grandit près de Haarlem, dans la localité de Heemstede. Jacques Houplain est son premier professeur. Ce graveur français né en 1920 est surtout connu pour les illustrations qu’il a faites de certains livres, par exemple une édition des Chants de Maldoror de Lautréamont. Auprès de lui, au cours d’une période relativement brève, Nono Reinhold apprend la technique classique de l’eau-forte. Parallèlement, elle se rend les jeudis soirs à l’Académie de la Grande Chaumière où elle suit les cours de dessin de Zadkine. Pour sa part, Stanley William Hayter (1901-1988), considéré aujourd’hui comme le fondateur des techniques modernes de la gravure, va avoir une importance capitale sur son évolution. »

Jacques Houplain est son premier professeur. Ce graveur français né en 1920 est surtout connu pour les illustrations qu’il a faites de certains livres, par exemple une édition des Chants de Maldoror de Lautréamont. Auprès de lui, au cours d’une période relativement brève, Nono Reinhold apprend la technique classique de l’eau-forte. Parallèlement, elle se rend les jeudis soirs à l’Académie de la Grande Chaumière où elle suit les cours de dessin de Zadkine. Pour sa part, Stanley William Hayter (1901-1988), considéré aujourd’hui comme le fondateur des techniques modernes de la gravure, va avoir une importance capitale sur son évolution. »

3° - « Faire passer l’armée à droite » ne signifie plus rien du tout. Si tu te trouvais au beau milieu d’une plaine, à la tête d’une armée, ne fût-elle que de quatre hommes et d’un caporal, et si je te commandais de la faire passer à droite, tu serais fort embarrassé d’exécuter mon ordre, parce que tu ne le comprendrais pas.

3° - « Faire passer l’armée à droite » ne signifie plus rien du tout. Si tu te trouvais au beau milieu d’une plaine, à la tête d’une armée, ne fût-elle que de quatre hommes et d’un caporal, et si je te commandais de la faire passer à droite, tu serais fort embarrassé d’exécuter mon ordre, parce que tu ne le comprendrais pas.

hamac. Du brumeux Anvers, il avait gagné la Sicile aux vins d’or, et de là passant les détroits, il avait rayonné sur d’étranges contrées dont il contait les mœurs. Auprès de ces panoplies étaient piquées au mur de nombreuses cartes célestes, et des tables toutes remplies de signes utiles à cette astronomie qui était sa passion, et dont il s’occupait, non en amateur, mais en savant. À côté de la presse à bras, qu’il avait établie lui-même, et où il tirait, sur de rares papiers, les chefs-d’œuvre simplifiés de ses dessins sur bois et de sa typographie, brillait, oblique et mystérieux, son télescope.

hamac. Du brumeux Anvers, il avait gagné la Sicile aux vins d’or, et de là passant les détroits, il avait rayonné sur d’étranges contrées dont il contait les mœurs. Auprès de ces panoplies étaient piquées au mur de nombreuses cartes célestes, et des tables toutes remplies de signes utiles à cette astronomie qui était sa passion, et dont il s’occupait, non en amateur, mais en savant. À côté de la presse à bras, qu’il avait établie lui-même, et où il tirait, sur de rares papiers, les chefs-d’œuvre simplifiés de ses dessins sur bois et de sa typographie, brillait, oblique et mystérieux, son télescope.

Une traduction du Rosaire au soleil (Rozenkrans in het zonnelicht) a été réalisée sans jamais trouver d

Une traduction du Rosaire au soleil (Rozenkrans in het zonnelicht) a été réalisée sans jamais trouver d