Galerie Baudelaire

De quelques poètes et traducteurs

et d’une Note de bas de page

L’éditrice Anneke Pijnappel rend visite à Charles Baudelaire

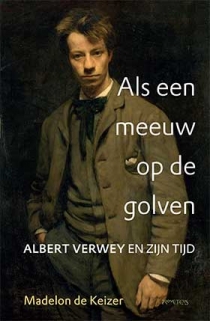

En 1892, avant ses débuts en littérature et bien avant de devenir une figure majeure du socialisme de son pays, Henriëtte van der Schalk (1869-1959) – qui se voulait poète avant d’être femme – a traduit « La Mort des pauvres ». Toutefois, dans les terres néerlandophones, ce sont des hommes de lettres qui vont peu à peu se mesurer à l’œuvre baudelairienne. Ainsi, en 1909, P.N. van Eyck (1887-1954) publie une traduction du « Poète et la muse », son confrère P.C. Boutens (1870-1943) en donnant une, trois ans plus tard, de « La Beauté ». À la même époque, Jules Schürmann (1873-1927) transpose quelques « poèmes en prose » pour la revue Kunst en Letteren, puis Albert Verwey (1865-1937, couverture ci-dessus de la biographie que lui a consacré Madelon de Keizer, 2017) une ou deux poignées de sonnets quelques années plus tard (1) – ceci, d’une certaine façon, dans le sillage de son ami Stefan George et de ses Blumen des Bösen (1891 puis 1901). D’autres poètes, parmi les plus réputés, y sont allés à leur tour de leurs adaptations versifiées, en particulier J. Slauerhoff (1898-1936), J.C. Bloem (1887-1966) et Martinus Nijhoff (1894-1953), petit-fils de cet autre Martinus, le fondateur de la célèbre maison d’édition de La Haye.

En 1892, avant ses débuts en littérature et bien avant de devenir une figure majeure du socialisme de son pays, Henriëtte van der Schalk (1869-1959) – qui se voulait poète avant d’être femme – a traduit « La Mort des pauvres ». Toutefois, dans les terres néerlandophones, ce sont des hommes de lettres qui vont peu à peu se mesurer à l’œuvre baudelairienne. Ainsi, en 1909, P.N. van Eyck (1887-1954) publie une traduction du « Poète et la muse », son confrère P.C. Boutens (1870-1943) en donnant une, trois ans plus tard, de « La Beauté ». À la même époque, Jules Schürmann (1873-1927) transpose quelques « poèmes en prose » pour la revue Kunst en Letteren, puis Albert Verwey (1865-1937, couverture ci-dessus de la biographie que lui a consacré Madelon de Keizer, 2017) une ou deux poignées de sonnets quelques années plus tard (1) – ceci, d’une certaine façon, dans le sillage de son ami Stefan George et de ses Blumen des Bösen (1891 puis 1901). D’autres poètes, parmi les plus réputés, y sont allés à leur tour de leurs adaptations versifiées, en particulier J. Slauerhoff (1898-1936), J.C. Bloem (1887-1966) et Martinus Nijhoff (1894-1953), petit-fils de cet autre Martinus, le fondateur de la célèbre maison d’édition de La Haye.

Cependant, dans l’aire néerlandophone, le besoin de traduire Baudelaire ne s’est fait réellement sentir que par la suite. Dans les Plats Pays de l’avant-guerre, la plupart le lisaient encore dans le texte. Même si on a pu la minimiser, même si elle est demeurée peu explicite pour la génération de 1880, l’influence du Parisien sur les auteurs septentrionaux de l’époque est incontestable, tant en Flandre qu’en Hollande (2).

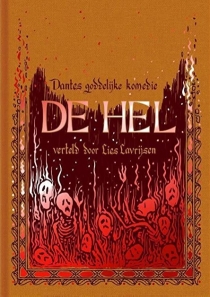

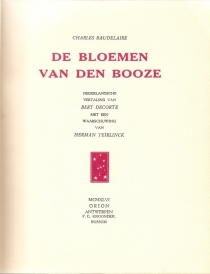

En 1945, l’ami d’André Gide, la Haguenois Jef Last (1898-1972) publie quelques transpositions dans la plaquette Les poètes maudits : Baudelaire, Verlaine, Rimbaud (3). Mais c’est en Flandre que voit le jour, l’année suivante, la première transposition intégrale des Fleurs du mal, une prouesse accomplie pour l’essentiel dès avant le conflit mondial par le poète en herbe Bert Decorte (1915-2009) : « Publiée en 1946, la traduction De bloemen van den booze date de la seconde moitié des années trente et accompagne les débuts du jeune poète. La traduction se révèle remarquable par le travail sur la forme (mètre et rime) et le rythme. L’importance accordée au mètre induit des stratégies de traduction modulées en fonction des contraintes métriques. » (4)

En 1945, l’ami d’André Gide, la Haguenois Jef Last (1898-1972) publie quelques transpositions dans la plaquette Les poètes maudits : Baudelaire, Verlaine, Rimbaud (3). Mais c’est en Flandre que voit le jour, l’année suivante, la première transposition intégrale des Fleurs du mal, une prouesse accomplie pour l’essentiel dès avant le conflit mondial par le poète en herbe Bert Decorte (1915-2009) : « Publiée en 1946, la traduction De bloemen van den booze date de la seconde moitié des années trente et accompagne les débuts du jeune poète. La traduction se révèle remarquable par le travail sur la forme (mètre et rime) et le rythme. L’importance accordée au mètre induit des stratégies de traduction modulées en fonction des contraintes métriques. » (4)

Ces dernières décennies, chaque nouvelle traduction (d’un choix) des Fleurs du mal fait couler pas mal d’encre. Deux d’entre elles au moins connaissent d’ailleurs une nouvelle existence en cette année du « bicentenaire » : celle de Petrus Hoosemans, aux éditions Historische Uitgeverij de Groningue, et celle, partielle, de Menno Wigman (1966-2018), le poète probablement le plus « baudelairien » des lettres néerlandaises, lui qui a voué sa vie à la poésie et « à la recherche désespérée de l’ineffable bonheur ». Kiki Coumans, à qui l’on doit cette réédition qu’elle accompagne d’une postface (5), vient par ailleurs de donner un choix de la correspondance de Baudelaire en néerlandais, Mijn hoofd is een zieke vulkaan (Ma tête est un volcan malade). Rehaussé d’un cahier photo, ce volume est le 314e de la prestigieuse collection « Privé-Domein » des éditions De Arbeiderspers.

Ces dernières décennies, chaque nouvelle traduction (d’un choix) des Fleurs du mal fait couler pas mal d’encre. Deux d’entre elles au moins connaissent d’ailleurs une nouvelle existence en cette année du « bicentenaire » : celle de Petrus Hoosemans, aux éditions Historische Uitgeverij de Groningue, et celle, partielle, de Menno Wigman (1966-2018), le poète probablement le plus « baudelairien » des lettres néerlandaises, lui qui a voué sa vie à la poésie et « à la recherche désespérée de l’ineffable bonheur ». Kiki Coumans, à qui l’on doit cette réédition qu’elle accompagne d’une postface (5), vient par ailleurs de donner un choix de la correspondance de Baudelaire en néerlandais, Mijn hoofd is een zieke vulkaan (Ma tête est un volcan malade). Rehaussé d’un cahier photo, ce volume est le 314e de la prestigieuse collection « Privé-Domein » des éditions De Arbeiderspers.

À n’en pas douter, Paul Léautaud aurait regimbé devant une telle initiative. Le 25 décembre 1906, ce dernier écrit : « J’ai oublié de noter ma déplorable impression des lettres de Baudelaire, qu’on vient de publier au Mercure. Absolument rien, dans ces lettres. Pas un mot piquant, spirituel et spontané, un trait ému, quelque chose qui touche et fait rêver. […] Ah ! que nous sommes loin de la Correspondance d’un Stendhal, même de la Correspondance d’un Flaubert, pourtant souvent si vulgaire, cette dernière. » (Journal littéraire, I, 1954, p. 362). Cela n’a pour autant pas dissuadé Kiki Coumans d’en donner près de 300 pages qui couvrent les années 1832-1867. Sa riche et suggestive préface prouve que cette correspondance, si elle n’a pas les finesses de celles des deux grands prosateurs mentionnés par Léautaud, est un passage obligé pour mieux cerner les paradoxes du dandy hashischin. La traductrice limbourgeoise souligne entre autres : « Les lettres de Baudelaire révèlent clairement cette tenace aspiration, vivre pour la poésie, en même temps que les tourments d’ordre psychiques et sociaux qui accompagnent ses créations. À la différence de celle de son ami Flaubert, par exemple, il ne s’agit pas d’une correspondance purement ‘‘littéraire’’ dans laquelle il exposerait avec éloquence sa poétique. Dans ses missives, nous voyons un poète qui, en plus de sa vocation, est travaillé par un nombre impressionnant de soucis pratiques : il est en permanence à court d’argent, déménage plus de trente fois au cours de sa vie d’adulte et lutte pour réduire le fossé qui sépare son ambition et un manque de discipline remontant à ses jeunes années. »

À n’en pas douter, Paul Léautaud aurait regimbé devant une telle initiative. Le 25 décembre 1906, ce dernier écrit : « J’ai oublié de noter ma déplorable impression des lettres de Baudelaire, qu’on vient de publier au Mercure. Absolument rien, dans ces lettres. Pas un mot piquant, spirituel et spontané, un trait ému, quelque chose qui touche et fait rêver. […] Ah ! que nous sommes loin de la Correspondance d’un Stendhal, même de la Correspondance d’un Flaubert, pourtant souvent si vulgaire, cette dernière. » (Journal littéraire, I, 1954, p. 362). Cela n’a pour autant pas dissuadé Kiki Coumans d’en donner près de 300 pages qui couvrent les années 1832-1867. Sa riche et suggestive préface prouve que cette correspondance, si elle n’a pas les finesses de celles des deux grands prosateurs mentionnés par Léautaud, est un passage obligé pour mieux cerner les paradoxes du dandy hashischin. La traductrice limbourgeoise souligne entre autres : « Les lettres de Baudelaire révèlent clairement cette tenace aspiration, vivre pour la poésie, en même temps que les tourments d’ordre psychiques et sociaux qui accompagnent ses créations. À la différence de celle de son ami Flaubert, par exemple, il ne s’agit pas d’une correspondance purement ‘‘littéraire’’ dans laquelle il exposerait avec éloquence sa poétique. Dans ses missives, nous voyons un poète qui, en plus de sa vocation, est travaillé par un nombre impressionnant de soucis pratiques : il est en permanence à court d’argent, déménage plus de trente fois au cours de sa vie d’adulte et lutte pour réduire le fossé qui sépare son ambition et un manque de discipline remontant à ses jeunes années. »

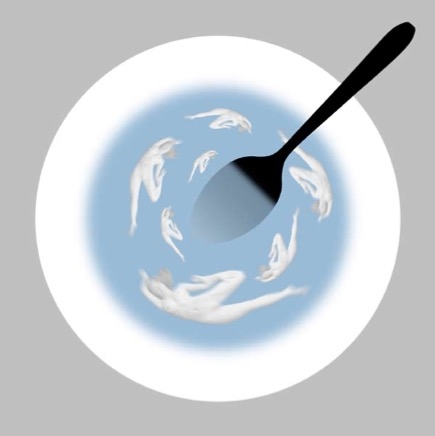

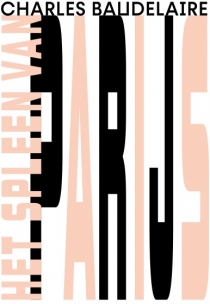

couverture de Het Spleen van Parijs, 2021

Du côté d’Amsterdam, Le Spleen de Paris, lui non plus, n’est pas oublié. La maison Querido annonce pour 2022 Het Parijse spleen, rehaussé d’œuvres de Marlene Dumas, dans une version de Hafid Bouzza, romancier virtuose, connu par ailleurs pour ses traductions/adaptations de William Shakespeare et de poésies arabes érotico-bachiques. En attendant ce « spleen parisien », l’amateur peut à loisir se plonger dans Het Spleen van Parijs qui a vu le jour ce 9 avril aux éditions hollandaises Voetnoot, sises à Anvers depuis 1996. Il s’agit d’une transposition de Jacob Groot – révisée de bout en bout avec la complicité de l’éditrice Anneke Pijnappel, du poète Jan Kuijper et de Rokus Hofstede – remontant à 1980. Jacob Groot y a ajouté une postface d’une haute tenue (6).

Les éditions Voetnoot (= Note de bas de page) et Baudelaire, c’est une longue et belle histoire. On pourrait même dire que le poète a tenu cette maison sur les fonts baptismaux. Mariant leurs talents, Anneke Pijnappel et Henrik Barends se sont lancés dans cette aventure voici plus de trente-cinq ans, la première traduisant le Salon de 1859 pour le second qui était désireux de lire ce texte. Depuis, la maison a publié des dizaines de titres couvrant les domaines suivants : littérature, critique d’art, poésie, photographie, arts plastiques et design. Chaque livre porte l’immuable marque du graphiste Barends, déjà présente dans le milieu éditorial des années quatre-vingt du siècle passé, par exemple à travers les recueils d’un Pieter Boskma (éditions In de Knipscheer) ou Maximaal, un choix de la poésie de 11 jeunes poètes (1988).

Les éditions Voetnoot (= Note de bas de page) et Baudelaire, c’est une longue et belle histoire. On pourrait même dire que le poète a tenu cette maison sur les fonts baptismaux. Mariant leurs talents, Anneke Pijnappel et Henrik Barends se sont lancés dans cette aventure voici plus de trente-cinq ans, la première traduisant le Salon de 1859 pour le second qui était désireux de lire ce texte. Depuis, la maison a publié des dizaines de titres couvrant les domaines suivants : littérature, critique d’art, poésie, photographie, arts plastiques et design. Chaque livre porte l’immuable marque du graphiste Barends, déjà présente dans le milieu éditorial des années quatre-vingt du siècle passé, par exemple à travers les recueils d’un Pieter Boskma (éditions In de Knipscheer) ou Maximaal, un choix de la poésie de 11 jeunes poètes (1988).

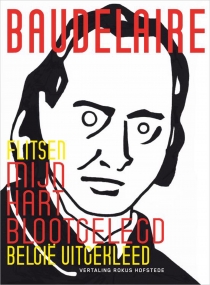

La collection « Perlouses » offre en néerlandais un essaim d’écrivains français, de Vivant Denon à Yves Pagès en passant par Kundera. « Belgica » mêle auteurs flamands et auteurs belges d’expression française, tandis que « Moldaviet » présente des prosateurs tchèques. Trois collections dans un format et un prix de poche. Au fil des ans, quant à Baudelaire, le fonds de la maison s’est enrichi, grâce à une poignée de brillants traducteurs, des Salons de 1845 et 1846, de l’Exposition universelle de 1855, de Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, du Peintre de la vie moderne ainsi que de Fusées, Mon cœur mis à nu, Hygiène et La Belgique déshabillée réunis en un volume (voir la dernière photo des Notes de bas de page). Et dans une adaptation de Menno Wigman, évoqué plus haut, on retrouve un titre : Wees altijd dronken ! (Il faut être toujours ivre), soit quelques-uns des « poèmes en prose » réunis avec divers écrits fin-de-siècle (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Laforgue, Huysmans, Remy de Gourmont, Léon Bloy, Lautréamont).

La collection « Perlouses » offre en néerlandais un essaim d’écrivains français, de Vivant Denon à Yves Pagès en passant par Kundera. « Belgica » mêle auteurs flamands et auteurs belges d’expression française, tandis que « Moldaviet » présente des prosateurs tchèques. Trois collections dans un format et un prix de poche. Au fil des ans, quant à Baudelaire, le fonds de la maison s’est enrichi, grâce à une poignée de brillants traducteurs, des Salons de 1845 et 1846, de l’Exposition universelle de 1855, de Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, du Peintre de la vie moderne ainsi que de Fusées, Mon cœur mis à nu, Hygiène et La Belgique déshabillée réunis en un volume (voir la dernière photo des Notes de bas de page). Et dans une adaptation de Menno Wigman, évoqué plus haut, on retrouve un titre : Wees altijd dronken ! (Il faut être toujours ivre), soit quelques-uns des « poèmes en prose » réunis avec divers écrits fin-de-siècle (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Laforgue, Huysmans, Remy de Gourmont, Léon Bloy, Lautréamont).

Page de titre de Het Spleen van Parijs

Chez Voetnoot, l’importance du papier, du format, de la dimension visuelle, tant dans les thématiques traitées que dans la conception des ouvrages, se manifeste par l’existence, dans les locaux de la maison, de la « Galerie Baudelaire » où se tiennent des expositions de photographies. On retrouve la patte de Henrik Barends jusqu’à la devanture de Marché-Couverts et sur la carte de ce restaurant français d’Anvers (cuisine du Sud-Ouest). Le titre lancé par Voetnoot ce 9 avril, Het Spleen van Parijs, offre un bel exemple du souci d’une typographie caractéristique et d’une iconographie souvent facétieuse. Cette fois, on doit celle-ci à Miro Švolík, artiste tchèque déjà à l’honneur à plusieurs reprises chez l’éditeur. En guise d’illustration suivent ci-dessous deux courts Petits poèmes en prose, dans les deux langues et dans les nuages, dans « de grands palais de nuages qui déambulent et où il fait bon habiter » (René Guy Cadou).

Chez Voetnoot, l’importance du papier, du format, de la dimension visuelle, tant dans les thématiques traitées que dans la conception des ouvrages, se manifeste par l’existence, dans les locaux de la maison, de la « Galerie Baudelaire » où se tiennent des expositions de photographies. On retrouve la patte de Henrik Barends jusqu’à la devanture de Marché-Couverts et sur la carte de ce restaurant français d’Anvers (cuisine du Sud-Ouest). Le titre lancé par Voetnoot ce 9 avril, Het Spleen van Parijs, offre un bel exemple du souci d’une typographie caractéristique et d’une iconographie souvent facétieuse. Cette fois, on doit celle-ci à Miro Švolík, artiste tchèque déjà à l’honneur à plusieurs reprises chez l’éditeur. En guise d’illustration suivent ci-dessous deux courts Petits poèmes en prose, dans les deux langues et dans les nuages, dans « de grands palais de nuages qui déambulent et où il fait bon habiter » (René Guy Cadou).

« L’Étranger »

— Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ?

— Je n’ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.

— Tes amis ?

— Vous vous servez là d’une parole dont le sens m’est resté jusqu’à ce jour inconnu.

— Ta patrie ?

— J’ignore sous quelle latitude elle est située.

— La beauté ?

— Je l’aimerais volontiers, déesse et immortelle.

— L’or ?

— Je le hais comme vous haïssez Dieu.

— Eh ! qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?

— J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages !

« L’Étranger » lu par Serge Reggiani

traduction de Jacob Groot

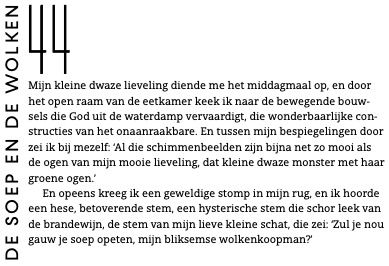

« La Soupe et les Nuages »

Ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner, et par la fenêtre ouverte de la salle à manger je contemplais les mouvantes architectures que Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses constructions de l’impalpable. Et je me disais, à travers ma contemplation : « — Toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que les yeux de ma belle bien-aimée, la petite folle monstrueuse aux yeux verts. »

Et tout à coup je reçus un violent coup de poing dans le dos, et j’entendis une voix rauque et charmante, une voix hystérique et comme enrouée par l’eau-de-vie, la voix de ma chère petite bien-aimée, qui disait : « — Allez-vous bientôt manger votre soupe, sacré bordel de marchand de nuages ? »

« La Soupe et les Nuages », lu par Michel Piccoli

traduction de Jacob Groot

illustration de Miro Švolík

Va-t-on, vers le 12 décembre de cette année, connaître semblable revival de Flaubert, voir resurgir Salammbô ou Bouvard et Pécuchet du côté de la ceinture des canaux amstellodamois ou du côté d’Anvers ?

Daniel Cunin

Documentaire d’Evelyn Jansen (trailer) consacré à Voetnoot

(1) Poèmes transposés en un court laps de temps (9-17 janvier 1918) et publiés dans la revue De Beweging que Verwey dirigeait alors avec l’architecte Berlage : « La Beauté » et « Élévation » (en 1914), puis, « L’Albatros », « L’Homme et la mer », « Le Coucher de soleil romantique », « La Muse malade », « La Prière d’un païen », « Tableau parisien », « Bohémiens en voyage », « La Cloche fêlée », « La Voix », « L’Amour et le crâne », « La Mort des pauvres », « Châtiment et orgueil », « Semper eadem », « Les Yeux de Berthe », « La Rançon », « Les Aveugles », « Le Voyage (1) », « Le Voyage (2) » et une version revue de « La Beauté » et d’« Élévation ». Voir Martin Hietbrink, « In de schaduw van Stefan George » [Dans l’ombre de Stefan George], Tijdschrift Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999, p. 218-235.

(2) Paul Claes – traducteur de 50 poèmes des Fleurs du Mal sous le titre Zwarte Venus [Vénus noire], Amsterdam, Athenaeum/Polak & Van Gennep, 2016 – le rappelait encore voici peu dans « Je te hais autant que je t’aime », De Standaard der Letteren, 3 avril 2021, p. 10-11. À propos de l’influence de Baudelaire sur les Tachtigers (poètes néerlandais de la fin-de-siècle qui ont, certes, bien moins pratiqué leurs confrères français que les Anglais), sur Karel van Woestijne et M. Nijhoff, on se reportera entre autres à des essais publiés dans le volume : Maarten van Buuren (réd.), Jullie gaven mij modder, ik heb er goud van gemaakt [Vous m’avez donné de la boue et j’en ai fait de l’or], Historische Uitgeverij, Groningue, 1995. Dès 1934, Paul De Smaele publiait à Bruxelles Baudelaire. Het Baudelairisme. Hun nawerking in de Nederlandsche Letterkunde [Baudelaire. Le baudelairisme. Leurs répercussions sur les lettres néerlandaises], étude dans laquelle l’accent est mis sur la réception de l’œuvre du français dans les plats pays (tout comme dans le cas de Paul Claudel, l’érudit W.G.C. Byvanck va se montrer un précurseur, auprès du lectorat hollandais, dans la prise de conscience de l’importance de Baudelaire, sans oublier la contribution du francophile Frans Erens) et son influence sur quelques poètes d’expression néerlandaise.

(2) Paul Claes – traducteur de 50 poèmes des Fleurs du Mal sous le titre Zwarte Venus [Vénus noire], Amsterdam, Athenaeum/Polak & Van Gennep, 2016 – le rappelait encore voici peu dans « Je te hais autant que je t’aime », De Standaard der Letteren, 3 avril 2021, p. 10-11. À propos de l’influence de Baudelaire sur les Tachtigers (poètes néerlandais de la fin-de-siècle qui ont, certes, bien moins pratiqué leurs confrères français que les Anglais), sur Karel van Woestijne et M. Nijhoff, on se reportera entre autres à des essais publiés dans le volume : Maarten van Buuren (réd.), Jullie gaven mij modder, ik heb er goud van gemaakt [Vous m’avez donné de la boue et j’en ai fait de l’or], Historische Uitgeverij, Groningue, 1995. Dès 1934, Paul De Smaele publiait à Bruxelles Baudelaire. Het Baudelairisme. Hun nawerking in de Nederlandsche Letterkunde [Baudelaire. Le baudelairisme. Leurs répercussions sur les lettres néerlandaises], étude dans laquelle l’accent est mis sur la réception de l’œuvre du français dans les plats pays (tout comme dans le cas de Paul Claudel, l’érudit W.G.C. Byvanck va se montrer un précurseur, auprès du lectorat hollandais, dans la prise de conscience de l’importance de Baudelaire, sans oublier la contribution du francophile Frans Erens) et son influence sur quelques poètes d’expression néerlandaise.

(3) Sur cet auteur, voyageur et polyglotte qui a traduit bien d’autres écrivains (Gide, Ronsard, des Russes, des Allemands, des Chinois, des Japonais…) vient de paraître une imposante biographie : Rudi Wester, Bestaat er een raarder leven dan het mijne ? [Y a-t-il vie plus bizarre que la mienne ?], Amsterdam, Prometheus, 2021.

(4) Charles Baudelaire, De bloemen van het kwaad, préface, commentaires et traduction de Menno Wigman, postface de Kiki Coumans, Amsterdam, Prometheus, 2021. De Menno Wigman, on peut lire en français : L’Affliction des copyrettes, traduction de Jan H. Mysjkin et Pierre Gallissaires, Chambon-sur-Lignon, Cheyne, 2010 ainsi que quelques poèmes dans la revue L’Intranquille, n° 16, 2019. De Kiki Koumans, on pourra lire l’article « Dansen in een gipsen pak » [Danser dans un costume de plâtre], Awater, 2017, p. 42-46, qui propose, entre autres, une comparaison entre cinq traductions de « À une passante », dont celle, non rimée, de Jan Pieter van der Sterre parue dans l’édition bilingue De mooiste van Charles Baudelaire [Les plus beaux poèmes de Charles Baudelaire], Thielt/Amsterdam, Lanno/Atlas, 2010. Voici un quart de siècle, également publiées sous le titre De bloemen van het kwaad, la traduction de Petrus Hoosemans (Historische Uitgeverij) et celle de Peter Verstegen (éditions Van Oorschot) ont donné lieu à de vifs débats et même à une querelle entre les deux hommes. Le premier estimant qu’on entend dans celle du second des veaux qui toussent : « Outre du prozac, elle a nécessité le recours à du clenbutérol. » Ce dernier répliquant qu’il n’a rien à envier, bien au contraire, à son détracteur trop imbu de sa personne. Dans l’essai qu’il a consacré à cette polémique et à la qualité des deux versions (« Baudelaire driemaal vertaald », Filter, n° 2, 1995, p. 32-46), le traductologue Raymond van den Broeck (1935-2018) avance que l’homme de théâtre Joris Diels (1903-1992) a donné une magnifique traduction de huit poèmes des Fleurs du mal. Relevons encore qu’il existe une traduction jamais éditée de l’œuvre majeure de Baudelaire, réalisée par le professeur de lettres classiques Abraham Rutgers van der Loeff (1876-1962) dont le tapuscript se trouve à la Bibliothèque Royale de La Haye.

(4) Charles Baudelaire, De bloemen van het kwaad, préface, commentaires et traduction de Menno Wigman, postface de Kiki Coumans, Amsterdam, Prometheus, 2021. De Menno Wigman, on peut lire en français : L’Affliction des copyrettes, traduction de Jan H. Mysjkin et Pierre Gallissaires, Chambon-sur-Lignon, Cheyne, 2010 ainsi que quelques poèmes dans la revue L’Intranquille, n° 16, 2019. De Kiki Koumans, on pourra lire l’article « Dansen in een gipsen pak » [Danser dans un costume de plâtre], Awater, 2017, p. 42-46, qui propose, entre autres, une comparaison entre cinq traductions de « À une passante », dont celle, non rimée, de Jan Pieter van der Sterre parue dans l’édition bilingue De mooiste van Charles Baudelaire [Les plus beaux poèmes de Charles Baudelaire], Thielt/Amsterdam, Lanno/Atlas, 2010. Voici un quart de siècle, également publiées sous le titre De bloemen van het kwaad, la traduction de Petrus Hoosemans (Historische Uitgeverij) et celle de Peter Verstegen (éditions Van Oorschot) ont donné lieu à de vifs débats et même à une querelle entre les deux hommes. Le premier estimant qu’on entend dans celle du second des veaux qui toussent : « Outre du prozac, elle a nécessité le recours à du clenbutérol. » Ce dernier répliquant qu’il n’a rien à envier, bien au contraire, à son détracteur trop imbu de sa personne. Dans l’essai qu’il a consacré à cette polémique et à la qualité des deux versions (« Baudelaire driemaal vertaald », Filter, n° 2, 1995, p. 32-46), le traductologue Raymond van den Broeck (1935-2018) avance que l’homme de théâtre Joris Diels (1903-1992) a donné une magnifique traduction de huit poèmes des Fleurs du mal. Relevons encore qu’il existe une traduction jamais éditée de l’œuvre majeure de Baudelaire, réalisée par le professeur de lettres classiques Abraham Rutgers van der Loeff (1876-1962) dont le tapuscript se trouve à la Bibliothèque Royale de La Haye.

(4) Spiros Macris, « Un Baudelaire flamand : la traduction des Fleurs du mal par Bert Decorte (1946) », Meta, n° 3, 2017, p. 565–584. L’auteur souligne le fait qu’une telle traduction a pris place, en Flandre, dans le cadre d’une reconquête d’une langue littéraire face à la domination culturelle française.

(6) Charles Baudelaire, Het Spleen van Parijs, traduction et postface de Jacob Groot, illustrations de Miro Švolík, Amsterdam/Anvers, Voetnoot, 9 avril 2021. Sans compter l’un ou l’autre des poèmes en prose paru ici ou là, il existe au moins deux autres versions néerlandaises du recueil : Parijse weemoed (2015) de Nannie Nieland-Weits et De melancholie van Parijs : kleine gedichten in proza (1995) du duo Thérèse Fisscher et Kees Diekstra. Soit autant de titres différents pour la même œuvre. Le poème « À une passante » ne donne-t-il pas lieu, lui aussi, à une grande variété de titres en néerlandais : « Aan een voorbijgangster », « Aan een passante », « In het voorbijgaan », « Voor een voorbijganster »…? Autant de passantes qui nous invitent à flâner dans la compagnie de Baudelaire...

(6) Charles Baudelaire, Het Spleen van Parijs, traduction et postface de Jacob Groot, illustrations de Miro Švolík, Amsterdam/Anvers, Voetnoot, 9 avril 2021. Sans compter l’un ou l’autre des poèmes en prose paru ici ou là, il existe au moins deux autres versions néerlandaises du recueil : Parijse weemoed (2015) de Nannie Nieland-Weits et De melancholie van Parijs : kleine gedichten in proza (1995) du duo Thérèse Fisscher et Kees Diekstra. Soit autant de titres différents pour la même œuvre. Le poème « À une passante » ne donne-t-il pas lieu, lui aussi, à une grande variété de titres en néerlandais : « Aan een voorbijgangster », « Aan een passante », « In het voorbijgaan », « Voor een voorbijganster »…? Autant de passantes qui nous invitent à flâner dans la compagnie de Baudelaire...

« Recueillement », d’Alphons Diepenbrock sur le poème de Baudelaire