Louis Couperus à Carthage

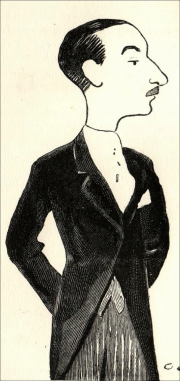

Un dandy pugiliste

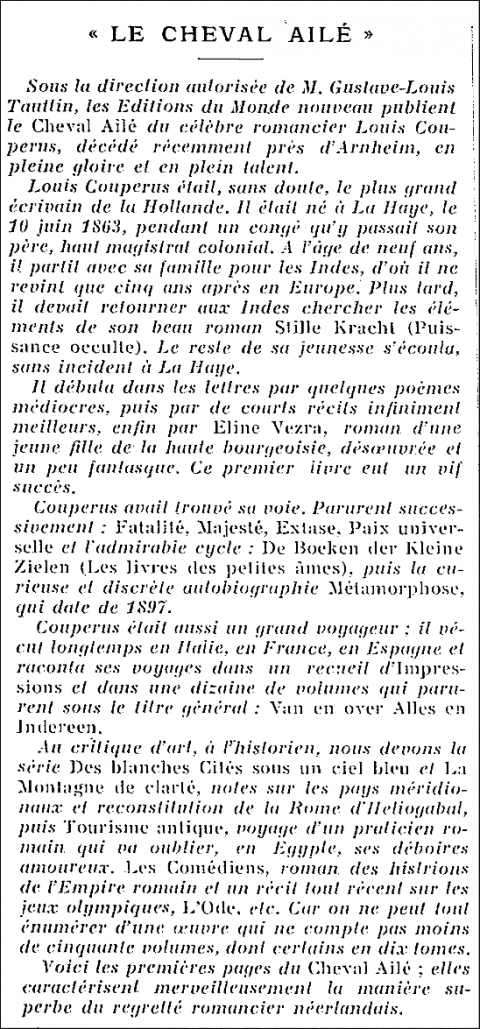

Six mois durant, à compter du 7 novembre 1920, Louis Couperus et sa cousine et épouse Elisabeth (1867-1960) sillonnent l’Algérie, sans doute sur la proposition du directeur de l’hebdomadaire Haagsche Post. Comme en d’autres occasions – séjours en Italie, à Londres… voyage en Indonésie puis au Japon –, le romancier, contraint de gagner sa vie à la force de la plume, consigne ses impressions. Celles d’Afrique du Nord sont publiées en vingt « lettres » dans le périodique en question – du 13 novembre au 21 mai – avant d’être réunies, dès 1921, dans le volume Met Louis Couperus in Afrika. Quelques semaines avant de quitter l’Algérie, le couple franchit la frontière tunisienne. Écoutons José Buschman qui a reconstruit ces pérégrinations dans Een dandy in de Orient. Louis Couperus in Afrika (Amsterdam, B. Lubberhuizen, 2009) dont une version abrégée a paru en français :

Six mois durant, à compter du 7 novembre 1920, Louis Couperus et sa cousine et épouse Elisabeth (1867-1960) sillonnent l’Algérie, sans doute sur la proposition du directeur de l’hebdomadaire Haagsche Post. Comme en d’autres occasions – séjours en Italie, à Londres… voyage en Indonésie puis au Japon –, le romancier, contraint de gagner sa vie à la force de la plume, consigne ses impressions. Celles d’Afrique du Nord sont publiées en vingt « lettres » dans le périodique en question – du 13 novembre au 21 mai – avant d’être réunies, dès 1921, dans le volume Met Louis Couperus in Afrika. Quelques semaines avant de quitter l’Algérie, le couple franchit la frontière tunisienne. Écoutons José Buschman qui a reconstruit ces pérégrinations dans Een dandy in de Orient. Louis Couperus in Afrika (Amsterdam, B. Lubberhuizen, 2009) dont une version abrégée a paru en français :

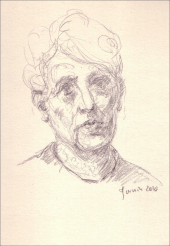

J. Cunin, Elisabeth Couperus, fusain

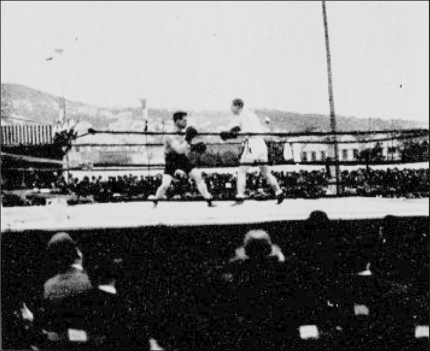

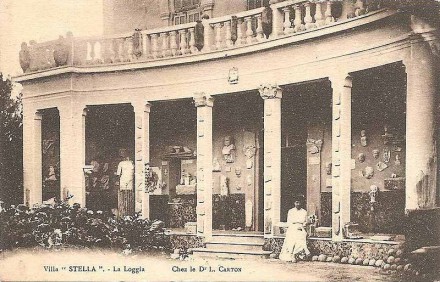

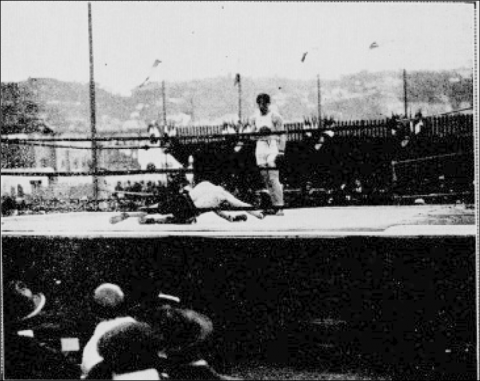

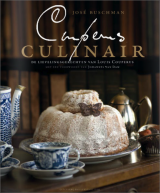

« Entre-temps nous voilà déjà en mars et une chronique plus loin lorsque Couperus part pour El-Kantara, localité bâtie au pied d’une immense muraille. Après quoi, il finit par rejoindre la ville dont, à l’en croire, il a toujours rêvé : Timgad. Couperus passe trois jours dans cette cité frontalière afro-romaine, d’une grande importance sur le plan militaire, où Charles Godet, directeur des sites archéologiques, lui sert de cicérone. Le 16 avril 1921, Couperus fait part à ses lecteurs de son arrivée à Tunis. Alger, comme ville française, produit une impression de plus grande prospérité que Tunis, qui a davantage conservé le visage d’une ville orientale. Tunis, estime Couperus, est surtout intéressante pour ses souks, qu’il décrit page après page. Il ne se passe pratiquement pas un jour que Couperus ne visite les ruines de Carthage sous la houlette de l’archéologue Louis Carton et de sa femme. Carton a par ailleurs prêté son concours à Gaston Boissier pour son ouvrage célèbre, L’Afrique romaine (1895). Au départ de Tunis, Louis et son épouse regagnent Alger. De retour à l’Hôtel Continental, Couperus réussit à se procurer un billet pour assister au match opposant Georges Carpentier, champion en titre des poids mi-lourds, à un boxeur belge au Stade Municipal [voir photos du combat ci-dessous]. Couperus fut vivement impressionné par Carpentier, drapé d’un kimono gris, jambes et chevilles minces, tête fine et épaules carrées. La rencontre dura une demi-heure, et Couperus s’en délecta. ‘‘Ce fut phénoménal, note-t-il dans sa dix-septième chronique : J’en arrivai à me dire que j’avais écrit trop de livres dans ma vie, et pas assez boxé.’’ Le 3 mai 1921, le couple embarque, destination Marseille. »

« Entre-temps nous voilà déjà en mars et une chronique plus loin lorsque Couperus part pour El-Kantara, localité bâtie au pied d’une immense muraille. Après quoi, il finit par rejoindre la ville dont, à l’en croire, il a toujours rêvé : Timgad. Couperus passe trois jours dans cette cité frontalière afro-romaine, d’une grande importance sur le plan militaire, où Charles Godet, directeur des sites archéologiques, lui sert de cicérone. Le 16 avril 1921, Couperus fait part à ses lecteurs de son arrivée à Tunis. Alger, comme ville française, produit une impression de plus grande prospérité que Tunis, qui a davantage conservé le visage d’une ville orientale. Tunis, estime Couperus, est surtout intéressante pour ses souks, qu’il décrit page après page. Il ne se passe pratiquement pas un jour que Couperus ne visite les ruines de Carthage sous la houlette de l’archéologue Louis Carton et de sa femme. Carton a par ailleurs prêté son concours à Gaston Boissier pour son ouvrage célèbre, L’Afrique romaine (1895). Au départ de Tunis, Louis et son épouse regagnent Alger. De retour à l’Hôtel Continental, Couperus réussit à se procurer un billet pour assister au match opposant Georges Carpentier, champion en titre des poids mi-lourds, à un boxeur belge au Stade Municipal [voir photos du combat ci-dessous]. Couperus fut vivement impressionné par Carpentier, drapé d’un kimono gris, jambes et chevilles minces, tête fine et épaules carrées. La rencontre dura une demi-heure, et Couperus s’en délecta. ‘‘Ce fut phénoménal, note-t-il dans sa dix-septième chronique : J’en arrivai à me dire que j’avais écrit trop de livres dans ma vie, et pas assez boxé.’’ Le 3 mai 1921, le couple embarque, destination Marseille. »

À propos de Carthage, l’historienne précise : « En plus du Baedeker, Couperus fit usage du guide de Gaston Boissier, L’Afrique romaine. Dans la lettre qu’il consacre à Carthage, il résume certaines parties de cet ouvrage de référence et en reprend même des extraits. S’il omet, dans ses chroniques romaines, de citer nommément Boissier, il mentionne par contre et l’auteur et le titre du livre dans sa lettre tunisienne. » (1)

Villa des époux Carton à Carthage

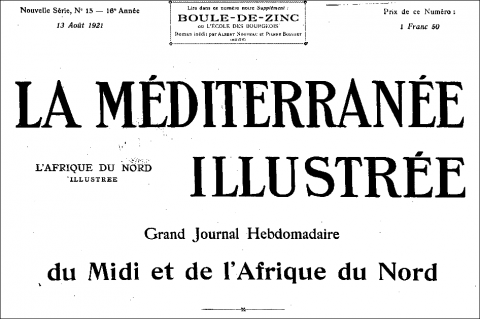

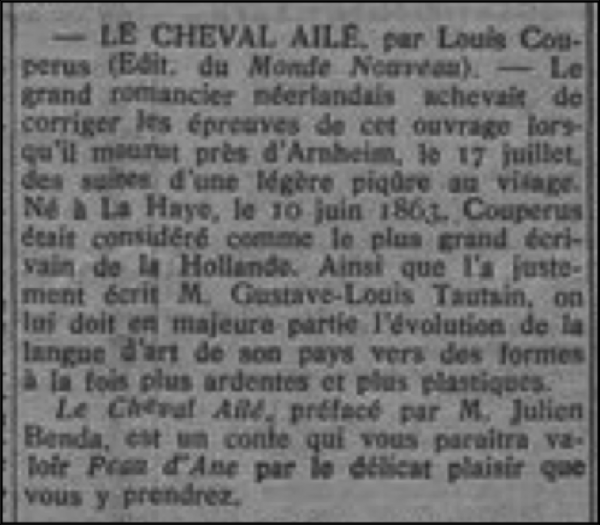

Grâce sans doute aux époux Carton (2), le séjour algérien de l’écrivain haguenois n’est pas passé tout à fait inaperçu et lui a permis d’être traduit en français. Le samedi 13 août 1921, La Méditerranée illustrée lui consacrait en effet la moitié de sa huitième page : à une brève présentation de l’auteur venaient s’ajouter trois brefs extraits de sa seizième chronique africaine, adaptés par Félicia Barbier. Cette dernière, amie justement du couple Carton et peut-être d’origine batave, connaissait le néerlandais puisqu’elle transposa Psyche sous le titre Le Cheval ailé (Paris, Éditions du Monde nouveau, 1923), ouvrage préfacé par Julien Benda et dont l’hebdomadaire L’Afrique du Nord illustrée a donné les premières pages dans sa livraison du 8 septembre 1923.

Le Cheval ailé, 4ème éd.

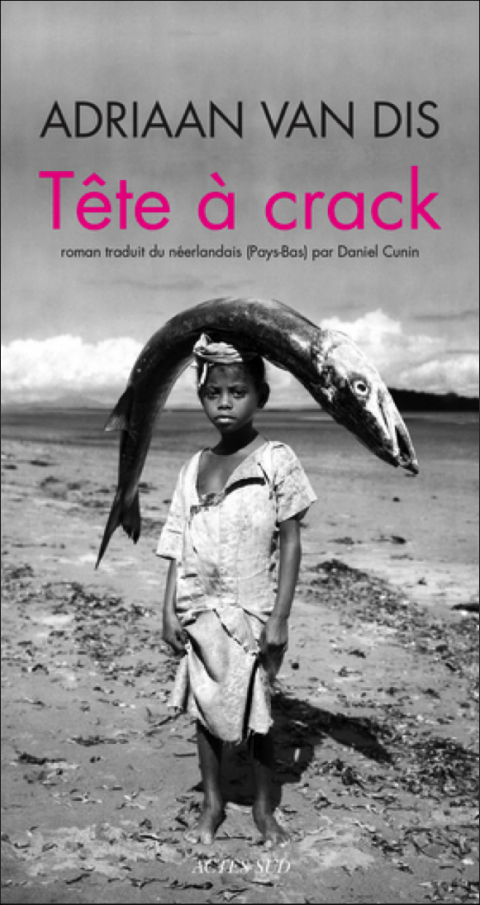

Par la suite, Mme Barbier a encore traduit le roman De stille lach de Nico van Suchtelen (Le Sourire de l’âme, Paris, Éditions du Monde nouveau, 1930), l’essai de Henri Borel, Wu-Wei. Fantaisie, inspirée par la philosophie de Lao-Tsz’ (Paris, Éditions du Monde Nouveau, 1931, réédition sous le titre : Wu Wei. Étude inspirée par la philosophie de Lao-tseu, Paris, Éditions G. Trédaniel, 1987) ainsi qu’un article de Noto Souroto : « Orient et Occident » (Le Monde nouveau, fév. 1926). Ce sont les colonnes publiées dans La Méditerranée illustrée que nous reproduisons ci-dessous. (D. C.)

Par la suite, Mme Barbier a encore traduit le roman De stille lach de Nico van Suchtelen (Le Sourire de l’âme, Paris, Éditions du Monde nouveau, 1930), l’essai de Henri Borel, Wu-Wei. Fantaisie, inspirée par la philosophie de Lao-Tsz’ (Paris, Éditions du Monde Nouveau, 1931, réédition sous le titre : Wu Wei. Étude inspirée par la philosophie de Lao-tseu, Paris, Éditions G. Trédaniel, 1987) ainsi qu’un article de Noto Souroto : « Orient et Occident » (Le Monde nouveau, fév. 1926). Ce sont les colonnes publiées dans La Méditerranée illustrée que nous reproduisons ci-dessous. (D. C.)

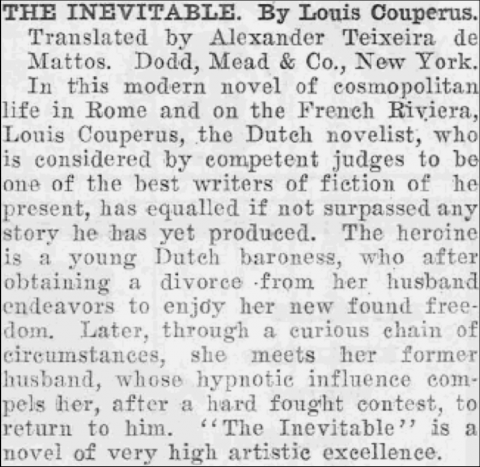

(1) José Buschman, « Un dandy en Orient. Louis Couperus en Algérie », Deshima, n° 4, 2010, pp. 98-99 et 103 (texte traduit par Christian Marcipont). Le combat de boxe dont il est question opposait le 3 avril, dans le cadre d’une « exhibition », le Français à son sparring-partner Lenaers (voir par exemple L’Écho d’Alger du 4 avril 1921), soit trois mois avant le championnat du monde qu’il devait perdre face à J. Dempsey.

(2) Voir sur ce médecin militaire, archéologue et collectionneur : Clémentine Gutron, « Carton Louis (1861-1924) », Dictionnaire des orientalistes de langue française, éd. François Pouillon, Karthala, 2012, p. 195-197.

Jack Dempsey vs Georges Carpentier, 2 juillet 1921

UN POÈTE HOLLANDAIS À CARTHAGE

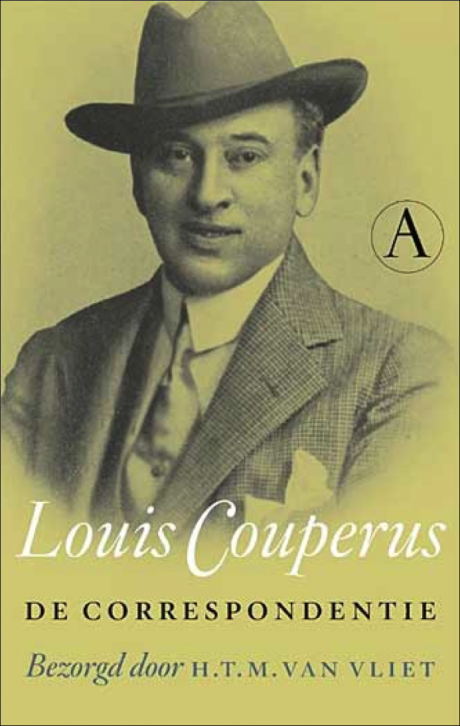

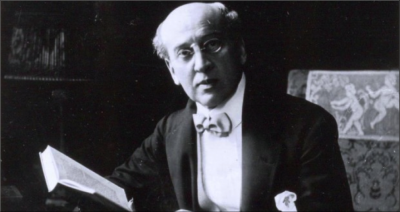

Nous sommes heureux d’offrir à nos lecteurs trois fragments d’un article emprunté aux Lettres d’Afrique, que le célèbre poète et romancier, M. Louis Couperus, a publiées, de novembre 1920 à mai 1921, dans la Haagsche Post, le grand quotidien de la résidence royale de Hollande.

M. Louis Couperus jouit à juste titre d’une faveur exceptionnelle dans ce petit pays, où la vie intellectuelle est aussi variée qu’intense. Il débuta, adolescent, par des vers admis aussitôt dans le recueil des Meilleurs Poètes Modernes que le fin critique littéraire, J.-N. Van Hall, publia aux environs de 1895*.

L’œuvre de Louis Couperus s’étend sur une quarantaine d’années, suivant toujours la ligne ascendante. Sa forte culture gréco-latine, son étonnante fécondité, son esprit souple et nombreux lui ont permis d’aborder les genres les plus différents et d’exceller dans tous. Citons quelques-unes de ses œuvres : Eline Vere (étude fouillée des milieux patriciens de La Haye) ; Majesté (traduit en français) ; La Paix Universelle ; Psyché (conte symbolique, reprenant avec des moyens d’une originalité exquise le thème éternel d’Eros et Psyché) et, enfin, ses trois dernières œuvres : Héraclès, Iskander et Les Histrions**, trois reconstitutions magistrales de la Grèce, la Perse et la Rome antiques.

L’œuvre de Louis Couperus s’étend sur une quarantaine d’années, suivant toujours la ligne ascendante. Sa forte culture gréco-latine, son étonnante fécondité, son esprit souple et nombreux lui ont permis d’aborder les genres les plus différents et d’exceller dans tous. Citons quelques-unes de ses œuvres : Eline Vere (étude fouillée des milieux patriciens de La Haye) ; Majesté (traduit en français) ; La Paix Universelle ; Psyché (conte symbolique, reprenant avec des moyens d’une originalité exquise le thème éternel d’Eros et Psyché) et, enfin, ses trois dernières œuvres : Héraclès, Iskander et Les Histrions**, trois reconstitutions magistrales de la Grèce, la Perse et la Rome antiques.

Fatigué de cet effort, Louis Couperus est venu demander cette année à notre doux ciel africain le repos et la lumière. Alger, Timgad, Biskra, Touggourt, Tunis lui ont inspiré des accents vibrants d’enthousiasme et d’émotion. Carthage – où il fut l’hôte du docteur Louis Carton et de sa vaillante compagne, la fondatrice du Comité des Dames amies de Carthage – Carthage a revécu sous ses différents aspects dans l’imagination créatrice de ce grand ami de la France qu’est Louis Couperus.

Nous devons l’interprétation des lignes qu’on va lire à Mme F. Barbier, déléguée du Comité des Dames amies de Carthage.

* Les deux seuls recueils de poèmes jamais publiés par Louis Couperus : Een lent van vaerzen (Un printemps de vers, 1884) et Orchideeën (Orchidées, 1886, volume qui comprend des proses). Après son premier roman, Eline Vere (1889), qui eut un grand retentissement dans son pays, il ne devait pour ainsi dire plus aban- donner la prose. L’homme de lettres J. N. van Hall a salué la parution de ces vers avant de donner, en 1894, une anthologie de la poésie contemporaine néerlandaise.

* Les deux seuls recueils de poèmes jamais publiés par Louis Couperus : Een lent van vaerzen (Un printemps de vers, 1884) et Orchideeën (Orchidées, 1886, volume qui comprend des proses). Après son premier roman, Eline Vere (1889), qui eut un grand retentissement dans son pays, il ne devait pour ainsi dire plus aban- donner la prose. L’homme de lettres J. N. van Hall a salué la parution de ces vers avant de donner, en 1894, une anthologie de la poésie contemporaine néerlandaise.

** Il s’agit des romans (mythologico-)historiques Herakles (1913) Iskander (1920 : sous-titre : Le roman d’Alexandre le Grand) et De komedianten (1917).

L'Echo d'Alger, 21 septembre 1923

DEVANT CARTHAGE MORTE

À Mme et M. Louis Carton

En premier lieu, chers lecteurs, je voudrais vous mener vers la colline qui porte la Cathédrale. Car – cette colline, c’est Byrsa ; et Byrsa – c’est l’endroit même où la Didon de Virgile, la Didon du Quatrième Livre de l’Énéide, construisit le bûcher qu’elle devait gravir lorsque Énée l’abandonna. Ne voyez-vous pas le navire qui disparaît au fond du golfe ? Voici la montagne Bicorne, bleue sur l’azur de l’eau, et voici les trirèmes qui emportent le fils d’Anchise, fuyant sur l’ordre des dieux. Ah ! divin souvenir de cette poésie divine ! Les émotions que je ressentais, adolescent, tandis que mon père commentait pour moi les malheurs de Didon et d’Énée, je les ai revécues, une à une, sur la colline de Byrsa…

Oui, c’était bien ici que se trouvait le bûcher ; et là-bas, le Troyen fuyait à l’horizon… Et je ne suis pas le seul que cet endroit ait su émouvoir de la sorte. Feuilletez Gaston Boissier, et vous verrez que ce savant, cet archéologue, ce digne membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avoue son attendrissement sans fausse honte. Comme moi, il s’est dit : « Voici les lieux où vécut Didon ; c’est ici qu’elle a souffert ; c’est ici, qu’après s’être consumée d’amour, elle se laissa dévorer par les flammes. Quant à Énée… les dieux lui imposèrent l’épreuve de voir Didon monter sur le bûcher, tandis qu’il s’élançait au loin… »

Oui, c’était bien ici que se trouvait le bûcher ; et là-bas, le Troyen fuyait à l’horizon… Et je ne suis pas le seul que cet endroit ait su émouvoir de la sorte. Feuilletez Gaston Boissier, et vous verrez que ce savant, cet archéologue, ce digne membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avoue son attendrissement sans fausse honte. Comme moi, il s’est dit : « Voici les lieux où vécut Didon ; c’est ici qu’elle a souffert ; c’est ici, qu’après s’être consumée d’amour, elle se laissa dévorer par les flammes. Quant à Énée… les dieux lui imposèrent l’épreuve de voir Didon monter sur le bûcher, tandis qu’il s’élançait au loin… »

Ce qui fait la beauté sacrée des endroits tels que la colline de Byrsa, c’est que les imaginations sublimes des poètes y prennent corps et deviennent la réalité.

Et puis, voyez-vous les deux ports de la Carthage punique, évoqués dans le roman de Flaubert ? D’abord le port marchand, circulaire, avec, au centre, l’île sur laquelle se dressait le Palais de l’Amirauté ; ensuite le port militaire. Il est presque impossible de se représenter que ces deux minuscules étangs furent jadis les deux grands ports de l’antique Carthage, et que le port de guerre abritait, du temps d’Hamilcar, un nombre – que j’ignore – de trirèmes, chacune dans sa loge, séparée de la suivante par une colonne. Les alluvions ont-elles donc été si considérables qu’il ne reste plus aujourd’hui que ces deux petites flaques, l’une ronde, l’autre allongée ? Grâce aux ruines qui nous restent, il est plus aisé de reconstruire le môle aux bastions carrés qui se dressait entre les ports et la mer.

Et puis, voyez-vous les deux ports de la Carthage punique, évoqués dans le roman de Flaubert ? D’abord le port marchand, circulaire, avec, au centre, l’île sur laquelle se dressait le Palais de l’Amirauté ; ensuite le port militaire. Il est presque impossible de se représenter que ces deux minuscules étangs furent jadis les deux grands ports de l’antique Carthage, et que le port de guerre abritait, du temps d’Hamilcar, un nombre – que j’ignore – de trirèmes, chacune dans sa loge, séparée de la suivante par une colonne. Les alluvions ont-elles donc été si considérables qu’il ne reste plus aujourd’hui que ces deux petites flaques, l’une ronde, l’autre allongée ? Grâce aux ruines qui nous restent, il est plus aisé de reconstruire le môle aux bastions carrés qui se dressait entre les ports et la mer.

Afin de méditer à loisir sur ces choses anciennes, où la poésie se mêle à l’histoire, je me perds souvent parmi ces ruines magnifiques, qui ne sont d’ailleurs plus qu’un éboulis de maçonneries gigantesques. Ce sont les Thermes Antonins, bâtis du temps d’Antonin le Pieux, bien des siècles après que vécut Salammbô, et bien davantage encore après Didon. Et je m’assieds sur des débris de colonne, à demi disparus sous le rose pale des asphodèles. Autour de moi monte l’enchevêtrement de ces blocs vertigineux ; devant moi s’étend, au delà du môle punique, la nappe bleue, éternelle, ourlée d’écume, et se dresse la silhouette harmonieuse du mont Cornu !

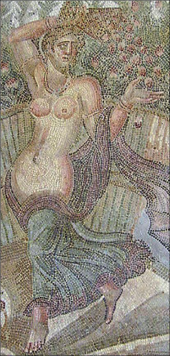

Mosaïque, Carthage (détail)

L’autre jour, tandis que je me laissais doucement emporter au fil de mes rêves, je vis deux jeunes taureaux, échappés à leur petit pâtre, qui dévalaient la colline, se lutinant, éparpillant le sable sous leurs sabots, soufflant de leurs naseaux dilatés, et lançant vers le ciel des mugissements joyeux. Et voici que la vague frangée de neige déposa à mes pieds une de ces belles coquilles de murex, d’où les anciens tiraient la pourpre. Et je ne saurais vous dire pourquoi cette coquille, ces taureaux, pourquoi la mer, le ciel turquin, les asphodèles roses et, enfin, ces ruines géantes – pourquoi l’ensemble de ces choses me donna l’impression de goûter « l’heure exquise », baignées qu’elles étaient de la lumière blonde d’une fin d'après-midi doré. Non, je ne saurais vraiment vous dire pourquoi…

L’autre jour, tandis que je me laissais doucement emporter au fil de mes rêves, je vis deux jeunes taureaux, échappés à leur petit pâtre, qui dévalaient la colline, se lutinant, éparpillant le sable sous leurs sabots, soufflant de leurs naseaux dilatés, et lançant vers le ciel des mugissements joyeux. Et voici que la vague frangée de neige déposa à mes pieds une de ces belles coquilles de murex, d’où les anciens tiraient la pourpre. Et je ne saurais vous dire pourquoi cette coquille, ces taureaux, pourquoi la mer, le ciel turquin, les asphodèles roses et, enfin, ces ruines géantes – pourquoi l’ensemble de ces choses me donna l’impression de goûter « l’heure exquise », baignées qu’elles étaient de la lumière blonde d’une fin d'après-midi doré. Non, je ne saurais vraiment vous dire pourquoi…

Laissez-moi enfin vous mener au Musée Lavigerie, Byrsa. Un Père blanc nous sert de guide, c’est peut-être un Hollandais, car il y en a beaucoup parmi cet ordre monastique. Les choses intéressantes ne manquent pas. Toutefois, si vous voulez bien, nous passerons, sans les examiner, devant les rasoirs carthaginois, les ivoires sculptés et les terres cuites. Je tiens à vous montrer ce couvercle de sarcophage, dressé là-bas, et qui porte l’effigie d’Arisat, fille de Palosir, femme d’Abd-Eschmoun. Voyez comme elle nous regarde ; voyez sa pose hiératique, adossée au mur. C’est une femme belle et svelte, d’une taille imposante. Elle est parée des atours sacerdotaux des suivantes de Tanit ou d’Eschmoun – si toutefois sa qualité d’épouse lui permettait d’être prêtresse. De toute façon, la richesse de sa parure ainsi que la colombe dans sa main nous révèlent le sacrifice qu’elle se propose d’offrir aux dieux. Ses yeux se dilatent dans l’extase… Un épervier lui sert de diadème ; une résille retient sa chevelure, dont les boucles régulières, en s’échappant, retombent sur son front. De longs pendants alourdissent ses oreilles ; un court péplum enferme sa gorge sous un éventail de plis. Enfin, deux ailes d’épervier, se rejoignant au défaut des genoux, gainent étroitement ses jambes fines. Du bleu, du rouge et de l’or, pâlis par les siècles, décèlent çà et là les teintes primitives de sou vêtement d’apparat.

Mosaïque, Vénus, Carthage

Fantôme du passé, elle semble vivre encore ; l’œil vous regarde ; la bouche, diriez-vous, va s’ouvrir et, sa colombe d’une main, sa coupe de l’autre, cette femme va se mouvoir et s’éloigner du mur.

Quant à moi, elle me fit penser à Salammbô, car elle est belle d’une beauté tragique, cette Arisat, fille de Palosir. – J’ai cru sentir palpiter en elle l’âme de Carthage…

Soudain, le sarcophage lui-même m’apparut sous cette image dressée qui lui servait de couvercle. Et là, protégés par une vitre, je découvris quelques ossements, une poignée de poussière terreuse… C’est tout ce qui reste d’Arisat, fille de Palosir, épouse d’Abd-Eschmoun, – celle qui fut la servante du dieu, comme son époux en fut le serviteur.

(Traduit du hollandais par Mme F. Barbier)

L’Afrique du Nord illustrée, 8 septembre 1923

On a quelque peine à se représenter que les débuts de ce sain réaliste furent tumultueux. Pour le comprendre, il faut songer à la stagnation, – ou plus exactement, à l’anémie, à l’appauvrissement — de la littérature hollandaise vers 1885. Le roman se débattait dans un tel abîme de conventions que le simple spectacle de la vie avait une signification révolutionnaire.

On a quelque peine à se représenter que les débuts de ce sain réaliste furent tumultueux. Pour le comprendre, il faut songer à la stagnation, – ou plus exactement, à l’anémie, à l’appauvrissement — de la littérature hollandaise vers 1885. Le roman se débattait dans un tel abîme de conventions que le simple spectacle de la vie avait une signification révolutionnaire.  Le catalogue de

Le catalogue de

(1) Il s’agit de

(1) Il s’agit de  (3) Publié en volume en mars 1923,

(3) Publié en volume en mars 1923,

« Parlons de l’homme, puisqu’aussi bien l’Odéon a rallumé cette veilleuse que d’aucuns prirent un moment pour une étoile.

« Parlons de l’homme, puisqu’aussi bien l’Odéon a rallumé cette veilleuse que d’aucuns prirent un moment pour une étoile.  cycle romanesque :

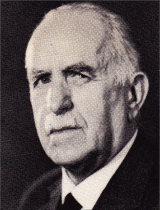

cycle romanesque :  La première partie de son cycle De Jordaan a donné lieu à quelques commentaires dans la presse de langue française. Écoutons un critique de la Bibliothèque universelle et Revue suisse (« Chronique hollandaise. Dernière œuvre d’Israël Quérido », septembre 1912, p. 630-632) qui, dès la parution du volume en néerlandais, soit vingt ans avant sa traduction en français, s’enthousiasmait : « Ce serait manquer à notre devoir de chroniqueur, si, à côté de ces manifestations diverses de la vie publique, nous ne signalions pas l’événement littéraire du jour, l’apparition du dernier livre d’Israël Quérido. Non pas que Quérido soit un nouveau venu ou un inconnu dans le monde des lettres hollandais. Il est sorti des rangs du prolétariat d’Amsterdam. Son père le mit en apprentissage chez un horloger, mais il n’y resta pas longtemps et devint ouvrier diamantaire. Un peu plus tard, il se fit joaillier. Il avait dix-neuf ans, il se maria, ses affaires périclitèrent et il connut la misère noire, le dénuement absolu. Au milieu de ces terribles épreuves, il ne s’abandonna point ; il se rejeta avec d’autant plus d’ardeur vers les lettres qui avaient été la passion de sa jeunesse et qui lui apparaissaient comme un gagne-pain. Autodidacte dans toute la force du terme, il étendit ses connaissances, s’assimila les langues étrangères et publia des études critiques et des romans.

La première partie de son cycle De Jordaan a donné lieu à quelques commentaires dans la presse de langue française. Écoutons un critique de la Bibliothèque universelle et Revue suisse (« Chronique hollandaise. Dernière œuvre d’Israël Quérido », septembre 1912, p. 630-632) qui, dès la parution du volume en néerlandais, soit vingt ans avant sa traduction en français, s’enthousiasmait : « Ce serait manquer à notre devoir de chroniqueur, si, à côté de ces manifestations diverses de la vie publique, nous ne signalions pas l’événement littéraire du jour, l’apparition du dernier livre d’Israël Quérido. Non pas que Quérido soit un nouveau venu ou un inconnu dans le monde des lettres hollandais. Il est sorti des rangs du prolétariat d’Amsterdam. Son père le mit en apprentissage chez un horloger, mais il n’y resta pas longtemps et devint ouvrier diamantaire. Un peu plus tard, il se fit joaillier. Il avait dix-neuf ans, il se maria, ses affaires périclitèrent et il connut la misère noire, le dénuement absolu. Au milieu de ces terribles épreuves, il ne s’abandonna point ; il se rejeta avec d’autant plus d’ardeur vers les lettres qui avaient été la passion de sa jeunesse et qui lui apparaissaient comme un gagne-pain. Autodidacte dans toute la force du terme, il étendit ses connaissances, s’assimila les langues étrangères et publia des études critiques et des romans.  Zegepraal (Le Triomphe), à l’allure lyrique, obtint moins de succès ; le quatrième, Kunstenaarsleven (Vie d’artiste), plus psychologique, fut plus favorablement apprécié, mais sans ajouter grandement à sa réputation. Puis ce furent des essais critiques et on se demandait si l’écrivain original qu’on attendait n’était point épuisé et si l’épopée qu’il avait annoncée sur Amsterdam paraîtrait jamais. Ces craintes étaient vaines. Quérido s’était réfugié, comme autrefois Rembrandt, dans le quartier juif d’Amsterdam, le Jourdain, ainsi qu’on l’appelle ; il a vécu de la vie de ce quartier, étudiant ses passions, ses désirs, ses amours, ses haines, et il en revient avec un volume, Le Jourdain, qui a obtenu tout de suite un succès de librairie sans précédent. Édité par la Société de la bonne lecture, il a été vendu en quelques mois à 18 000 exemplaires ; l’ancien directeur du grand journal d’Amsterdam, le Handelsblad, M.

Zegepraal (Le Triomphe), à l’allure lyrique, obtint moins de succès ; le quatrième, Kunstenaarsleven (Vie d’artiste), plus psychologique, fut plus favorablement apprécié, mais sans ajouter grandement à sa réputation. Puis ce furent des essais critiques et on se demandait si l’écrivain original qu’on attendait n’était point épuisé et si l’épopée qu’il avait annoncée sur Amsterdam paraîtrait jamais. Ces craintes étaient vaines. Quérido s’était réfugié, comme autrefois Rembrandt, dans le quartier juif d’Amsterdam, le Jourdain, ainsi qu’on l’appelle ; il a vécu de la vie de ce quartier, étudiant ses passions, ses désirs, ses amours, ses haines, et il en revient avec un volume, Le Jourdain, qui a obtenu tout de suite un succès de librairie sans précédent. Édité par la Société de la bonne lecture, il a été vendu en quelques mois à 18 000 exemplaires ; l’ancien directeur du grand journal d’Amsterdam, le Handelsblad, M.  Plus de dix ans après ces lignes, l’auteur et éditeur flamand

Plus de dix ans après ces lignes, l’auteur et éditeur flamand  « Le Jordaan de Querido est d’une observation chaotique dans sa plénitude. L’auteur ne se contente pas de nous décrire un ménage, il nous en décrit douze, dont chacun fournirait la matière d’un roman. Parce qu’il anime son sujet, parce qu’il vit dans son roman, Querido va à l’encontre des peintures modernes pour qui l’art est tout entier ordonnance et discipline. Mais souvent, par le romantisme de sa vision, par le lyrisme de ses sensations, il atteint au sublime. Je pense à la scène des danseurs dans la rue, à la nuit sur le Zuiderzee, à l’asile de Frans Leerlap, à la ‘‘Turksche Wacht’’, cet antique guet-apens qui dépasse

« Le Jordaan de Querido est d’une observation chaotique dans sa plénitude. L’auteur ne se contente pas de nous décrire un ménage, il nous en décrit douze, dont chacun fournirait la matière d’un roman. Parce qu’il anime son sujet, parce qu’il vit dans son roman, Querido va à l’encontre des peintures modernes pour qui l’art est tout entier ordonnance et discipline. Mais souvent, par le romantisme de sa vision, par le lyrisme de ses sensations, il atteint au sublime. Je pense à la scène des danseurs dans la rue, à la nuit sur le Zuiderzee, à l’asile de Frans Leerlap, à la ‘‘Turksche Wacht’’, cet antique guet-apens qui dépasse  Lors de la parution de la traduction française - qui devait connaître semble-t-il plusieurs tirages -, les journaux partageant les idées révolutionnaires de Henri Barbusse firent l’éloge et de l

Lors de la parution de la traduction française - qui devait connaître semble-t-il plusieurs tirages -, les journaux partageant les idées révolutionnaires de Henri Barbusse firent l’éloge et de l « M. Henri Barbusse, dans l’excellente préface qu’il consacre à l’ouvrage, évoque d’autres noms de peintres, et plus grands peut-être : ‘‘La sarabande tragi-comique de la vie du quartier se déroule ainsi, documentaire comme du Téniers, pathétique comme du Breughel, poussée par masses comme de la fresque. » C’est assez dire la lignée spécifiquement flamande dans laquelle s’insère ce livre. À un autre moment M. Barbusse écrit, à propos de Querido : « Son rayonnement doit dépasser le cadre d’une littérature nationale et le dépassera dans la mise au point des temps, car son œuvre s’est dessinée une place visible dans l’histoire du réalisme.

« M. Henri Barbusse, dans l’excellente préface qu’il consacre à l’ouvrage, évoque d’autres noms de peintres, et plus grands peut-être : ‘‘La sarabande tragi-comique de la vie du quartier se déroule ainsi, documentaire comme du Téniers, pathétique comme du Breughel, poussée par masses comme de la fresque. » C’est assez dire la lignée spécifiquement flamande dans laquelle s’insère ce livre. À un autre moment M. Barbusse écrit, à propos de Querido : « Son rayonnement doit dépasser le cadre d’une littérature nationale et le dépassera dans la mise au point des temps, car son œuvre s’est dessinée une place visible dans l’histoire du réalisme.  En revanche, les Études, revue catholique d’intérêt général, par la voix du jésuite

En revanche, les Études, revue catholique d’intérêt général, par la voix du jésuite

p. VII : De oude waereld I: Het land van Zarathustra. Koningen (Le Vieux monde, I : Le pays de Zarathoustra. Rois) date de 1926, Het volk Gods (Le Peuple de Dieu) de 1932. Les volumes de la tétralogie De Jordaan: Amsterdamsche epos (Le Jourdain : Épopée amstellodamoise) ont paru respectivement en 1912, 1914, 1922 et 1924.

p. VII : De oude waereld I: Het land van Zarathustra. Koningen (Le Vieux monde, I : Le pays de Zarathoustra. Rois) date de 1926, Het volk Gods (Le Peuple de Dieu) de 1932. Les volumes de la tétralogie De Jordaan: Amsterdamsche epos (Le Jourdain : Épopée amstellodamoise) ont paru respectivement en 1912, 1914, 1922 et 1924.

Grâce à de subtils éclairages,

Grâce à de subtils éclairages,