Gieser Wildeman

Un poème de Radna Fabias

dit par Laurence Vielle

extrait du recueil Habitus, éditions Caractères, 2019

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Où en sommes-nous ? Lucebert, 3 mars 1960

Un poème de Radna Fabias

dit par Laurence Vielle

extrait du recueil Habitus, éditions Caractères, 2019

Fritz Vanderpyl à travers les yeux de Max Jacob

Parmi les nombreux artistes que Fritz Vanderpyl a côtoyé au cours des premières décennies du XXe siècle, il y eut ceux de l’entourage de Guillaume Apollinaire, par exemple Max Jacob. Le 23 décembre 1908, le Hollandais note dans son journal intime : « Chez Apollinaire : Blum [?], Halpert, Salmon, Max Jacob, Cremnitz, Stein et sa sœur, une autre dame, Mme Picasso, Picasso. » La compagnie se retrouvait aussi assez souvent chez le père Azon : « Je retrouvais Derain dans un petit restaurant, en haut de la rue de Ravignan, se souvient Maurice de Vlaminck dans Tournant dangereux. C’était un petit bistrot pour cochers ou maçons qui se trouvait en face de l’atelier où habitaient Picasso et Van Dongen. Venaient prendre leurs repas dans cet endroit beaucoup de camarades connus ou morts à l’heure actuelle : Picasso et Max Jacob qui ne se quittaient pas, Apollinaire et Derain, Braque et Ollin l’acteur, Dupuis, capitaine de frégate ès lettres, Fritz Vanderpyl, André Salmon. Tous étaient pauvres mais pleins d’enthousiasme, de jeunesse. Le patron faisait crédit, jouait ses portions sur l’avenir de ses clients. Pauvre Azon ! Comme il n’avait pas les fonds nécessaires pour attendre bien longtemps, une faillite banale vint fermer son établissement. À deux heures du matin, l’air de la salle était irrespirable. La fumée épaisse des pipes et des cigarettes, l’alcool et le vin blanc, l’énervement général rendaient délirants les esprits surchauffés. C'est dans cette salle que naquit le cubisme. »

Outre les repas et les conversations, on partage des lectures : « 7 août 1914 – Je viens de voir le peintre Halpert chez lui, Bd Saint-Jacques. Il me prête le livre de poèmes bretons de Max Jacob et me montre une carte postale venue de Fontarabie, sur laquelle Delaunay l’engage à passer en Espagne, où l’on peut attendre les événements sans crainte. » (Cf. « Pages du journal inédit de Vanderpyl », présentées par Henri Certigny, Que vlo-ve, janvier-mars 1993). On est alors au tout début de la guerre. À l’instar d’un Blaise Cendrars, Fritz ne va pas tarder à s’engager dans les rangs de la Légion étrangère. Ce que Max Jacob apprend. Dans une lettre du 22 septembre à Daniel-Henry Kahnweiler, il transmet au marchand des nouvelles de leurs amis communs : « Guillaume Apollinaire est (à Orléans) à la Légion Étrangère avec Serge et Galanis. Ils y souffrent de voisinages peu agréables. Vanderpyl y est aussi et, je crois, Canudo. Aucune nouvelle de Salmon ; Mac Orlan blessé au pied est revenu puis reparti. » (Béatrice Mousli, Max Jacob, 2005, p. 154).

Outre les repas et les conversations, on partage des lectures : « 7 août 1914 – Je viens de voir le peintre Halpert chez lui, Bd Saint-Jacques. Il me prête le livre de poèmes bretons de Max Jacob et me montre une carte postale venue de Fontarabie, sur laquelle Delaunay l’engage à passer en Espagne, où l’on peut attendre les événements sans crainte. » (Cf. « Pages du journal inédit de Vanderpyl », présentées par Henri Certigny, Que vlo-ve, janvier-mars 1993). On est alors au tout début de la guerre. À l’instar d’un Blaise Cendrars, Fritz ne va pas tarder à s’engager dans les rangs de la Légion étrangère. Ce que Max Jacob apprend. Dans une lettre du 22 septembre à Daniel-Henry Kahnweiler, il transmet au marchand des nouvelles de leurs amis communs : « Guillaume Apollinaire est (à Orléans) à la Légion Étrangère avec Serge et Galanis. Ils y souffrent de voisinages peu agréables. Vanderpyl y est aussi et, je crois, Canudo. Aucune nouvelle de Salmon ; Mac Orlan blessé au pied est revenu puis reparti. » (Béatrice Mousli, Max Jacob, 2005, p. 154).

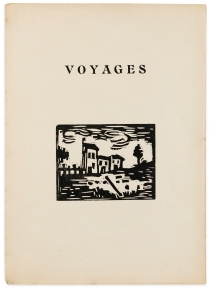

Relevons au passage que le premier livre que Kahnweiler publiera une fois le conflit terminé, dans sa nouvelle série aux éditions de la Galerie Simon, sera le recueil Voyages de Fritz rehaussé de dix-huit gravures sur bois de Maurice de Vlaminck. Il s’agit d’ailleurs du premier volume illustré par ce dernier. « L’ingénuité et la violence de Vanderpyl, l’auteur des poèmes, s’accordent à merveille avec le tempérament de Vlaminck », estime Claude Roger-Max (« Vlaminck illustrateur », in Plaisir de bibliophilie, 1927, p. 79).

Relevons au passage que le premier livre que Kahnweiler publiera une fois le conflit terminé, dans sa nouvelle série aux éditions de la Galerie Simon, sera le recueil Voyages de Fritz rehaussé de dix-huit gravures sur bois de Maurice de Vlaminck. Il s’agit d’ailleurs du premier volume illustré par ce dernier. « L’ingénuité et la violence de Vanderpyl, l’auteur des poèmes, s’accordent à merveille avec le tempérament de Vlaminck », estime Claude Roger-Max (« Vlaminck illustrateur », in Plaisir de bibliophilie, 1927, p. 79).

En quelques occasions, Max et Fritz publient dans la même revue. Leurs noms sont ainsi réunis sur la couverture de Nord-Sud n° 6-7 (août-septembre 1917) à côté de ceux de Soupault, Apollinaire, Reverdy, Breton, etc. Dans le n° 4 d’Action. Cahiers individualistes de philosophie et d’art (juillet 1920 p. 4), Jacob publie un poème en prose intitulé « Jamais plus ! ». À compter de 1924, cette page relèvera des Visions infernales, recueil paru aux éditions Gallimard, que l’auteur lui-même regardait comme un « Cornet à dés chrétien ». Il s’agit d’une « traversée du démoniaque dans une confusion entre rêve, vision et réalité ; une ‘‘ethnographie du démon’’, comme il le précise dans le poème liminaire. L’atmosphère onirique est résolument placée sous le signe du cauchemar qui envahit l’individu laissé sans défense dans la nuit. » (Antonio Rodriguez, in Max Jacob, Œuvres, Quarto, 2012, p. 641)

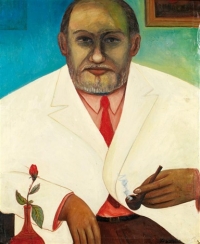

Le visage du démon (portrait de F. Vanderpyl par Jean Marchand)

Dans la deuxième partie du poème, Fritz René apparaît : un démon ricanant qui lui ressemble invite Max Jacob tourner le dos à Dieu et à ses anges pour sombrer dans la nuit éternelle qui n’offre plus aucun accès ni à la Terre ni au Ciel. Faut-il voir dans ces lignes une provocation à l’égard de l’ancien légionnaire ? une goguenardise ? une forme de représailles ? Il faut dire que Vanderpyl ne prenait pas toujours des gants : « Sa franchise d’accent bien connue, sa verve parfois un peu rude et qui n’hésite pas à bousculer au besoin ses amis eux-mêmes, nous incitent à le suivre. » (R.C., « Chronique. Bibliographie », Art et décoration, janvier 1931, p. VII). La pique se fonde-t-elle sur le « rire, insolemment dionysiaque » de Fritz ? Sur le diable qui s’emparait de lui et « le précipitait dans les abîmes de la fureur », ainsi que l’évoque son ami André Salmon dans Souvenirs sans fin (1903-1940) ?

Dans la deuxième partie du poème, Fritz René apparaît : un démon ricanant qui lui ressemble invite Max Jacob tourner le dos à Dieu et à ses anges pour sombrer dans la nuit éternelle qui n’offre plus aucun accès ni à la Terre ni au Ciel. Faut-il voir dans ces lignes une provocation à l’égard de l’ancien légionnaire ? une goguenardise ? une forme de représailles ? Il faut dire que Vanderpyl ne prenait pas toujours des gants : « Sa franchise d’accent bien connue, sa verve parfois un peu rude et qui n’hésite pas à bousculer au besoin ses amis eux-mêmes, nous incitent à le suivre. » (R.C., « Chronique. Bibliographie », Art et décoration, janvier 1931, p. VII). La pique se fonde-t-elle sur le « rire, insolemment dionysiaque » de Fritz ? Sur le diable qui s’emparait de lui et « le précipitait dans les abîmes de la fureur », ainsi que l’évoque son ami André Salmon dans Souvenirs sans fin (1903-1940) ?

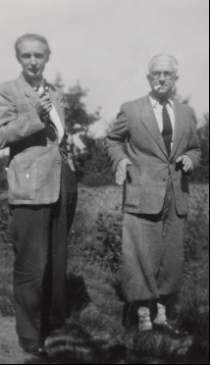

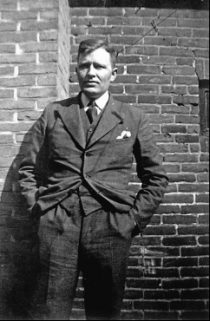

Ce qui est certain, c’est que la physionomie et la corpulence de Vanderpyl, sa barbe en bataille et sa pipe, ont marqué ses contemporains tout autant que sa faconde, sa jovialité, sa générosité ou encore ses emportements. Certains de ses amis l’affublaient du surnom Ratapouf. Un journaliste de La Petite République voyait en lui « un réjouissant Hollandais-méridional que tout le quartier Latin a connu. Le gros Fritz, comme on l’appelait familièrement, fut célèbre de la Closerie des Lilas aux Deux Magots. Il doit être même naturalisé petit Parisien. Ce qui lui donnerait du poids. » Le célèbre critique Louis Vauxcelles le décrit comme le « meilleur des garçons avec ses airs de sanglier » (« Souvenirs d’un vieux critique. Joachim Gasquet et le dîner des Tourelles », Beaux-Arts, 28 avril 1939, p. 5).

Le 7 janvier 1933, un journaliste, descendant en flammes dans L’Œil de Paris le portrait de Fritz peint par Charles Blanc, souligne le contraste entre bonhomie et disgrâce physique chez Vanderpyl, « le plus charmant des hommes, [qui ] n’a rien d’un Apollon. Il est coquettement obèse et son visage est de ceux dont les artistes disent poliment qu’il a du ‘‘caractère’’ ». Un autre commentateur défend le même tableau en recourant à un qualificatif pas forcément très flatteur pour l’intéressé : « Le Vanderpyl de Charles Blanc mérite une mention particulière par sa ressemblance frappante. La lèvre, les yeux, le nez sont ceux d’un bourru, du bourru bienveillant qu’est le poète gastronome. » (H.F., « Une visite au Salon d’Automne. La contribution des artistes algériens », L’Écho d’Alger, 9 novembre 1933, p. 2.) De même, toujours à propos de cette toile, L. Vauxcelles relève les manières rudes de son confrère qu’il connaissait bien : « Son Vanderpyl est beau de vie intérieure et de vérité. Le caractère intime de notre confrère, cette douloureuse tendresse qui se cache sous les éclats de la brusquerie, est ici senti et restitué. » (« Les salons d’automne », Excelsior, 1er novembre 1933, p. 6.)

F. Vanderpyl, par F. Desnos

En une autre occasion, le même auteur livre l'un des portraits les plus précis de son confrère : « J’aime Vanderpyl parce qu’il est un des très rares artistes de notre corporation encombrée de cuistres ; artiste qui sent et s’exprime avec une libre violence ; personnel en ses opinions, injuste parfois, passionné, sectaire, mais artiste jusqu’aux moelles. Vanderpyl – célèbre par ailleurs en tant que gastronome et critique érudit des choses de gueule ; Vanderpyl avec qui l’on aime faire un bon repas, parce qu’il sait l’arôme des bourgognes et la saveur des daubes, chérit la peinture comme il aime les bons plats : j’entends sensuellement, en gourmet ; et c’est ainsi – non en théoricien – qu’on doit goûter les arts plastiques ; Gasquet aimait la peinture de cette manière, qui est la vraie. Vanderpyl adore les tempéraments généreux, un Segonzac, un Dufresne, un Vlaminck ; il est, ne l’oublions pas, de souche hollandaise ; le truculent, la matière onctueuse, la belle coulée des pâtes, voilà son affaire ; ne lui parlez pas des doctes cubistes hyper-constipés : son rire, insolemment dionysiaque, éclaterait et sa voix rauque (‘‘ma voix de vieille mouette’’ écrit-il en ses délicieuses Gouttes dans l’eau) s’enflerait jusqu’à l’imprécation. Vanderpyl est un être malaisé à pénétrer, pour qui l’aborde ; on ne le comprend – on ne le devine – que si on l’a un peu pratiqué. Vous le jugeriez, à la première rencontre, paysan du Danube, ours mal léché, infumable ; sa tête ronde enfoncée en de costaudes épaules, son allure de vieux marin, ce je ne sais quoi d’abrupt, de rugueux, déconcerte, éloigne le raseur aimable. Mais que de finesse en ce regard triste ! Et quelle tendresse, qu’elle ferveur mêlées, dont il semble avoir honte ! Quel affectueux enthousiasme Vanderpyl dépense lorsqu’il est nécessaire de défendre les artistes qu’il apprécie, le poète Guy Charles Cros, le peintre Jean Marchand – décoré le même jour que lui – le céramiste catalan Durrio, des jeunes, tel Demeurisse… Ah ! le personnage étrange et paradoxal ! Il est lourd d’aspect, tangue en déambulant : or, Vanderpyl est un dandy (monocle, bagues, cravates amusantes) ; il affecte un langage haut en couleurs, dru, cynique, débraillé ; or, il est délicat, voire précieux ; grossier à l’occasion, coléreux en diable – et c’est un tendre… Il sera furieux, notez-le, que j’essaie de montrer au public le vrai Vanderpyl ; il me décochera un petit bleu d’engueulade : ‘‘Pourquoi dis-tu ça ? D’abord ce n’est pas vrai... Et puis, ça ne les regarde pas, etc…’’ » (« Le Carnet des ateliers », Le Carnet de la semaine, 18 septembre 1927, p. 16.)

En une autre occasion, le même auteur livre l'un des portraits les plus précis de son confrère : « J’aime Vanderpyl parce qu’il est un des très rares artistes de notre corporation encombrée de cuistres ; artiste qui sent et s’exprime avec une libre violence ; personnel en ses opinions, injuste parfois, passionné, sectaire, mais artiste jusqu’aux moelles. Vanderpyl – célèbre par ailleurs en tant que gastronome et critique érudit des choses de gueule ; Vanderpyl avec qui l’on aime faire un bon repas, parce qu’il sait l’arôme des bourgognes et la saveur des daubes, chérit la peinture comme il aime les bons plats : j’entends sensuellement, en gourmet ; et c’est ainsi – non en théoricien – qu’on doit goûter les arts plastiques ; Gasquet aimait la peinture de cette manière, qui est la vraie. Vanderpyl adore les tempéraments généreux, un Segonzac, un Dufresne, un Vlaminck ; il est, ne l’oublions pas, de souche hollandaise ; le truculent, la matière onctueuse, la belle coulée des pâtes, voilà son affaire ; ne lui parlez pas des doctes cubistes hyper-constipés : son rire, insolemment dionysiaque, éclaterait et sa voix rauque (‘‘ma voix de vieille mouette’’ écrit-il en ses délicieuses Gouttes dans l’eau) s’enflerait jusqu’à l’imprécation. Vanderpyl est un être malaisé à pénétrer, pour qui l’aborde ; on ne le comprend – on ne le devine – que si on l’a un peu pratiqué. Vous le jugeriez, à la première rencontre, paysan du Danube, ours mal léché, infumable ; sa tête ronde enfoncée en de costaudes épaules, son allure de vieux marin, ce je ne sais quoi d’abrupt, de rugueux, déconcerte, éloigne le raseur aimable. Mais que de finesse en ce regard triste ! Et quelle tendresse, qu’elle ferveur mêlées, dont il semble avoir honte ! Quel affectueux enthousiasme Vanderpyl dépense lorsqu’il est nécessaire de défendre les artistes qu’il apprécie, le poète Guy Charles Cros, le peintre Jean Marchand – décoré le même jour que lui – le céramiste catalan Durrio, des jeunes, tel Demeurisse… Ah ! le personnage étrange et paradoxal ! Il est lourd d’aspect, tangue en déambulant : or, Vanderpyl est un dandy (monocle, bagues, cravates amusantes) ; il affecte un langage haut en couleurs, dru, cynique, débraillé ; or, il est délicat, voire précieux ; grossier à l’occasion, coléreux en diable – et c’est un tendre… Il sera furieux, notez-le, que j’essaie de montrer au public le vrai Vanderpyl ; il me décochera un petit bleu d’engueulade : ‘‘Pourquoi dis-tu ça ? D’abord ce n’est pas vrai... Et puis, ça ne les regarde pas, etc…’’ » (« Le Carnet des ateliers », Le Carnet de la semaine, 18 septembre 1927, p. 16.)

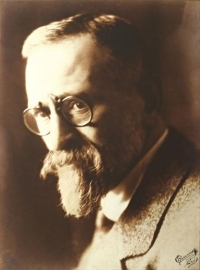

Louis Vauxcelles, par Pierre Choumoff (INHA)

La présence de Fritz dans le poème en prose de Max Jacob a été relevée par un critique des Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques (11 décembre 1926) qui compose avec humour sur le recueil du Haguenois Des gouttes dans l’eau : « Et je sais tous les sons, et j’ignore les mots. Nous voici avertis : ces gouttes dans l’eau sont des notes de musique. Aucune ne se perd, toutes sont pour le moins curieuses, quelques-unes très pures. En marge de ce petit livre, des mots indiquent et expliquent la façon de lire qui lui convient : alerte, digne, avec force, explicatif joyeusement, avec passion, très lentement. Pour l’acteur des soirées poétiques de l’Odéon ou de la Comédie-Française, très bien. Vanderpyl a inventé le poème - coquetail (selon l’orthographe de M. Eugène Marsan.) Quelques mots d’italien, deux ou trois vers en hollandais, deux strophes en anglais, un peu d’allemand, secouez fort et avalez d’un trait. La poésie vous monte à la tête. Ce qu’il faut dire aussi c’est que M. Vanderpyl n’est pas qu’un poète particulièrement original, c’est aussi un gourmet. Il sait cuisiner et le prouve, même, avec des gouttes d’eau. D’ailleurs Max Jacob a écrit que Vanderpyl, qui se révolte contre tant de choses, ressemblait au diable et c’est tout dire. »

La présence de Fritz dans le poème en prose de Max Jacob a été relevée par un critique des Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques (11 décembre 1926) qui compose avec humour sur le recueil du Haguenois Des gouttes dans l’eau : « Et je sais tous les sons, et j’ignore les mots. Nous voici avertis : ces gouttes dans l’eau sont des notes de musique. Aucune ne se perd, toutes sont pour le moins curieuses, quelques-unes très pures. En marge de ce petit livre, des mots indiquent et expliquent la façon de lire qui lui convient : alerte, digne, avec force, explicatif joyeusement, avec passion, très lentement. Pour l’acteur des soirées poétiques de l’Odéon ou de la Comédie-Française, très bien. Vanderpyl a inventé le poème - coquetail (selon l’orthographe de M. Eugène Marsan.) Quelques mots d’italien, deux ou trois vers en hollandais, deux strophes en anglais, un peu d’allemand, secouez fort et avalez d’un trait. La poésie vous monte à la tête. Ce qu’il faut dire aussi c’est que M. Vanderpyl n’est pas qu’un poète particulièrement original, c’est aussi un gourmet. Il sait cuisiner et le prouve, même, avec des gouttes d’eau. D’ailleurs Max Jacob a écrit que Vanderpyl, qui se révolte contre tant de choses, ressemblait au diable et c’est tout dire. »

D. Cunin

JAMAIS PLUS !

Tu as vécu en face de l’Église, dans des salles bien cirées où de chers vieillards t’enseignent la vertu sans lunettes et par l’exemple. Tu as vécu sous l’Arc de Triomphe avec des échelles et des jeunes gens blonds.

Tu as vécu dans les hôtels meublés où les plantes des jardins sont artificielles et où tout sent le moisi même les conversations nocturnes.

Tu as bu des nuits entières dans d’autres hôtels, avec des compagnies et des divans.

Et tu n’as pas songé que ton Père Céleste te regardait, que tes frères célestes qui sont les anges te regardaient.

Maintenant tu crois que la vie terrestre continue parce qu’un démon qui ressemble au poète Fritz Vanderpyl t’invite, t’a invité : il ouvre une soupente pour toi en ricanant et là, tu es dans une nuit sans lucarne et sans espoir. Serait-ce… ? Horreur ! quoi mon Dieu, mes larmes ne vous toucheront-elles pas ?

Il est trop tard ! ma tête heurtera le toit et le mur et cela sera la nuit toujours. La terre, la chère terre, le soleil, le cher soleil, jamais plus !

Max Jacob

Action. Cahiers individualistes de philosophie et d’art,

n° 4, juillet 1920, p. 4.

As-tu connu Guy au galop

Du temps qu’il était militaire

Laurence Campa, Guillaume Apollinaire, Paris, Gallimard, 2013

Il n’est pas donné à tout le monde de s’appeler Dupont, encore moins de Kostrowitzky. Quand on porte ce dernier patronyme, on ne cherche pas à s’appeler Durand, mais bien plutôt Apollinaire, quitte à abandonner la particule transmise par maman. En revanche, quand on s’appelle Durand, on préfère récupérer la particule maternelle pour bientôt s’appeler de Miomandre.

Au Nord, de l’autre côté de la frontière, l’onomastique van de la langue néerlandaise (= de) n’atteste pas la moindre authenticité de noblesse. À force de courir les rues, ce van s’est habitué à la compagnie ici d’un de, là d’un der : ainsi peut-il arriver qu’on croise un van de Truc, une van der Machine ou plus simplement un van de Brug, soit un de le Pont = un Dupont ! C’est d’ailleurs pour ces monosyllabes qu’a été conçue l’expression « Et plus si affinités », puisque ces van vont jusqu’à s’accoupler avec un de ces de ou avec un de ces der. Vande, vander… avec ou sans V majuscule, selon l’humeur, selon les latitudes… Quiconque, né Van der Pijl dans la ville où s’est éteint Spinoza, se trouvant entraîné en France par la flèche de la destinée, pourra, pourquoi pas, se résoudre à transformer son nom patronymique en Vanderpyl, histoire de faire à soi seul trois en un et de sorte que la diphtongue ij n’encombre plus le palais des Français, ceux-ci prononçant désormais la dernière voyelle comme un simple i.

Mais revenons à Dupont. Dupont, André de son prénom. C’était un grand copain de Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowitzky, connu aussi en tant que Wilhelm Albert Włodzimierz Aleksander Apolinary Kostrowicki ou encore comme Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky. Collaborateur des Soirées de Paris, revue cofondée par ce dernier, Dupont est mort sur le front le 5 mars 1916. Non sans avoir adressé d’exquises lettres à Apollinaire dans lesquelles il exprime une admiration sans faille pour quelques gens de lettres (1) :

Mais revenons à Dupont. Dupont, André de son prénom. C’était un grand copain de Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowitzky, connu aussi en tant que Wilhelm Albert Włodzimierz Aleksander Apolinary Kostrowicki ou encore comme Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky. Collaborateur des Soirées de Paris, revue cofondée par ce dernier, Dupont est mort sur le front le 5 mars 1916. Non sans avoir adressé d’exquises lettres à Apollinaire dans lesquelles il exprime une admiration sans faille pour quelques gens de lettres (1) :

« J’ai appris sans regret la mort de ce vil in-folio de Remy de Gourmont tout poussiéreux et mangé aux vers. Ce Voltaire branlant et bégueyant qui touchait à tout avec des mains tremblantes de gâteux a bien fait de disparaître en 1915. »

« Paul Morisse trépide, éjaculant avec une égale vélocité les arguments insanes et les postillons. Son ‘‘germanisme’’ fleure la choucroute rance, sa figure se plisse et sous ses yeux s’accrochent deux poches assez profondes pour y engloutir des piécettes et des bons du trésors. »

Et puisqu’on est de passage dans les bureaux du Mercure de France, pourquoi ne pas nous y attarder :

Tout auprès de Vallette gribouille Paul Morisse

À l’étage en dessous le chien de Boissard pisse

À Genève monsieur Dumur s’en va au lac

Le brun Charles-Henry Hirsch ressemble à un mac.

C’est qu’André aime entrelarder sa prose, qui ne rechigne pas à se faire salace ou antimilitariste, de nombreux vers :

Ô ! France épouille-toi de ta bureaucratie

Rongeant comme morpions la motte de la patrie.

D’autres ont envoyé des alexandrins en guise de lettre à l’auteur des Calligrammes. Voici ceux que lui adresse Fritz Vanderpyl « À la fin de décembre 1916 », alors que « Guillaume Apollinaire se trouvait en traitement à l’hôpital du Gouvernement italien du quai d’Orsay » (2) :

Je donnerais beaucoup pour m’appeler Durand,

Durand, fils de Durand, petit-fils de Durand

qui, tous les ans, irait revoir ses grands-parents

aux bords de l’Oise, dans le Gard ou à Lorient :

Mais vous ne comprenez pas ça, Monsieur Durand ?

Or, je me nomme Vanderpyl, c’est du flamand

et se traduit par « De la Flèche », élégamment.

Un vrai nom de guerrier, pour moi, bon Dieu, peu fait !

C’est toi, mon cher Durand qui, depuis deux ans l’es

Guerrier… ton brave aïeul t’envoie des colis et

des mandats, une pipe, de touchants billets ;

va, tu nous reviendras, plus Durand que jamais,

par les Champs-Élysées festonnés, à la paix.

Blagueur, épicurien, héros de ton quartier,

(et même de plus loin, mais tu t’en fous, pas vrai ?)

tu reviendras avec ton air François-Premier,

la barbe en pointe, calme et digne et décoré,

ayant tout vu, tout fait, enfin tout enduré,

retrouver tes amours, tes trottoirs, ton café,

où t’auras une fois la cibiche allumée,

de nouveau de l’esprit pour l’Univers entiers…

L’auteur du Poète assassiné répondit par l’improvisation suivante :

Mes souhaits pour 1917

ou

Réponse à l’Odelette que m’a envoyée Fritz Vanderpyl,

le 30 décembre 1916

Tu donnerais beaucoup pour t’appeler Durand

Et tu l’écris à moi qui sors tout droit du rang.

Mais Durand est partout, le sais-tu, Fritz ? durant

Que la guerre ici-bas chemine perdurant ;

Sais-tu que le courage, eh bien ! vieux, c’est du cran

Et que les profiteurs touchent le sou du franc,

Que la merde, elle-même, ô mon Fritz, c’est du bran ?

Mets-y la main et que ton nez soit endurant

Afin que l’an qui vient ne te soit pas dur an.

Le sous-lieutenant Guillaume Apollinaire

29 décembre 1916

En cette même année 1916, toujours pendant son séjour à l'hôpital où il se remet d’une trépanation, le poète prend les pinceaux et réalise Arlequin et Pierrot, un dessin aquarellé pour Fritz : « Le pot de fleurs de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève et tout ce qui s’ensuit… À mon ami Fritz Vanderpyl. Guillaume Apollinaire. 1916 », aujourd’hui dans les collections du Musée d’art moderne Richard Anacréon. Quittons là ces deux exilés à Paris, revêtu l’un et l’autre de l’uniforme français et ayant fraîchement acquis la nationalité de leur pays d’adoption, avant de les retrouver plus longuement au sujet de leur amitié qui s’étala sur une quinzaine d’années jusqu’à la disparition de Guillaume.

Fait amusant à propos du patronyme qu’aurait aimé porter Vanderpyl : dans son ouvrage Peintres de mon époque (Stock, 1931), il propose des essais sur seize peintres, de Kisling à Rouault en passant par Dufy, le dernier de la liste s’appelant Jean… Durand, né en 1904. Son neveu par alliance, originaire du Comtat Venaissin. Il s’agit bien entendu d’un personnage fictif, lequel permet à l’auteur d’exposer son point de vue sur le marché de l’art et de critiquer l’augmentation sans frein du nombre de gens qui se disent et se veulent artistes peintres.

D. Cunin

(1) Quant aux courriers de Guillaume Apollinaire à cet ami plein de verve, voir Les obus miaulaient. Six lettres à André Dupont, avec dix dessins d’Olivier Jung, Fata Morgana, 2014.

(2) L’odelette et la réponse ont paru dans L’Arbitraire, n° 1, juin 1919, p. 18-19, la revue fondée par Vanderpyl.

Guillaume Apollinaire, Arlequin et Pierrot, 1916

Musée d’art moderne Richard Anacréon

Une composition d’Arthur Honegger

sur un poème de Fritz Vanderpyl

Le 8 août 1919, on pouvait lire ces lignes dans la gazette belge Pourquoi pas ? (p. 557) : « L’Arbitraire. C’est le titre d’une nouvelle revue littéraire qui vient de paraître à Paris. Elle a pour fondateur, directeur, rédacteur en chef et principal collaborateur Fritz Vanderpyl, auteur d’un joli roman sur le monde des ateliers qui parut pendant la guerre : Marsten Stanton à Paris. Soldat français que, durant ces dernières années, on vit promener héroïquement les godasses réglementaires, le képi pisseux et la mauvaise humeur pittoresque de l’auxiliaire, Vanderpyl est d’origine hollandaise, et il apporte dans la vie et la littérature de Paris toute la savoureuse fantaisie d’un de ces Hollandais qui semblent avoir à cœur de racheter définitivement toute la sagesse bourgeoise de leur bourgeoise patrie. »

Au sortir de la Grande Guerre, le Haguenois Fritz-René Vanderpyl (1876-1965), qui venait d’obtenir la nationalité française pour avoir revêtu l’uniforme de la Légion étrangère au début des hostilités, crée effectivement une revue, aux éditions Marguy (11, rue de Maubeuge, Paris IXe), qu’il intitule L’Arbitraire*. Dans ce mensuel à la couverture jaune et au titre noir en diagonale, il aspire à marier deux de ses grandes passions : la littérature et l’art pictural – Marguy est d’ailleurs une galerie qui promeut les jeunes artistes tout en se lançant alors dans l’édition. Malheureusement, à la date où le chroniqueur cité plus haut évoque cette publication, elle a déjà cessé d’exister. Seuls deux numéros ont vu le jour : un en juin, un second en juillet 1919 (36 pages chacun). Outre Vanderpyl lui-même, les collaborateurs de cette très éphémère revue ont pour nom :

Au sortir de la Grande Guerre, le Haguenois Fritz-René Vanderpyl (1876-1965), qui venait d’obtenir la nationalité française pour avoir revêtu l’uniforme de la Légion étrangère au début des hostilités, crée effectivement une revue, aux éditions Marguy (11, rue de Maubeuge, Paris IXe), qu’il intitule L’Arbitraire*. Dans ce mensuel à la couverture jaune et au titre noir en diagonale, il aspire à marier deux de ses grandes passions : la littérature et l’art pictural – Marguy est d’ailleurs une galerie qui promeut les jeunes artistes tout en se lançant alors dans l’édition. Malheureusement, à la date où le chroniqueur cité plus haut évoque cette publication, elle a déjà cessé d’exister. Seuls deux numéros ont vu le jour : un en juin, un second en juillet 1919 (36 pages chacun). Outre Vanderpyl lui-même, les collaborateurs de cette très éphémère revue ont pour nom :

- feu Guillaume Apollinaire que Vanderpyl côtoyait régulièrement, ainsi qu’en témoignent les rares pages non inédites de son Journal. Vanderpyl publie de lui des vers reçus en réponse à une lettre-poème : « Curiosités » (n° 1, p. 18-19).

- Guy-Charles Cros (1879-1956), grand ami de Vanderpyl, poète et traducteur, fils du célèbre inventeur et auteur Charles Cros (qui ne connaît pas « Le hareng saur » ?). De Guy-Charles figurent dans L'Arbitraire les poèmes « Chambre au crépuscule », « Le matin vert », écrits en captivité (n° 1, p. 3-4), et « Exposition Picasso » (n° 2, p. 57).

- René Devinck : en 1911, il est l’un des secrétaires de la Société Victor Hugo à laquelle il appartient depuis 1909. Il s’affirmera comme essayiste, orateur et juriste, expert auprès des tribunaux, spécialisé dans le domaine des mutuelles et des assurances. À l’époque du lancement de L’Arbitraire, il publie dans l’hebdomadaire L’Europe nouvelle sur des sujets de politique, de fiscalité et de société aussi bien français qu’internationaux. Au début des années vingt, il collabore au Parthénon. Organe d’Action Féministe en défendant « Les droits politiques de la femme », des thèses aux antipodes de celles avancées dans le petit éditorial du n° 2 de L’Arbitraire ! Peut-être est-ce la raison pour laquelle on ne trouve de lui qu’une contribution dans le premier (p. 13-17) : « Si la Guerre avait duré / Les heures critiques » (le titre dans le sommaire est différent de celui qui précède le texte même ; les numéros ont dû être bouclés à la hâte car le sommaire ne correspond pas exactement à leur contenu).

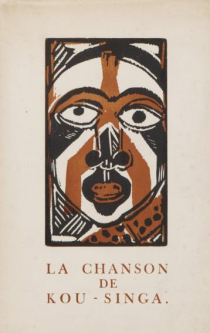

- Julien Maigret, dit Jean Marville (1879-1956), journaliste, homme de radio et africaniste. « Il arrive en Oubangui, à l’âge de 25 ans, en 1904, pour y acheter caoutchouc et ivoire et chasser l’éléphant dans le nord-ouest de l’actuelle République centrafricaine. Il deviendra allemand à Mbaiki pendant la première guerre mondiale puis participera à la campagne de reconquête du Cameroun. On le retrouve après la guerre directeur de société à Brazzaville. » Il a été directeur de la Compagnie Forestière Sangha-Oubangui en 1920, directeur de la station Paris Mondial et du Poste Colonial, station de radiodiffusion ondes courtes destinée à l’Empire français créé lors de l'Exposition coloniale internationale de 1931. Marville a participé à la Croisière noire (1924-1925) et a collaboré au Monde colonial illustré. Il est l’auteur d’un roman africain remarqué, Tam-Tam (1927) et d’une biographie sur Marchand l’Africain. Le patronyme Maigret figure comme directeur gérant de L’Arbitraire. En cette même année 1919, il publie La Chanson de Kou-Singa, chants d’Oubangui mis en vers, plaquette dont la couverture est illustrée d’un bois original en deux couleurs de Maurice de Vlaminck. La revue Action d’avril 1920 offre à lire l’une de ses nouvelles : « Les hommes de la mort. Nouvelle africaine », illustrée elle aussi par un bois de Vlaminck. Peu avant sa mort, le vieux colonial a donné une interview à la radio française, rediffusée en 2012 sur France culture. L’Arbitraire donne de lui : « Chanson africaines : Le chant du cavalier et La chanson du chef » (n° 1, p. 8-12) et « Notes de Voyage (I, II) », la première portant sur l’île Principe (n° 2, p. 51-54).

- Julien Maigret, dit Jean Marville (1879-1956), journaliste, homme de radio et africaniste. « Il arrive en Oubangui, à l’âge de 25 ans, en 1904, pour y acheter caoutchouc et ivoire et chasser l’éléphant dans le nord-ouest de l’actuelle République centrafricaine. Il deviendra allemand à Mbaiki pendant la première guerre mondiale puis participera à la campagne de reconquête du Cameroun. On le retrouve après la guerre directeur de société à Brazzaville. » Il a été directeur de la Compagnie Forestière Sangha-Oubangui en 1920, directeur de la station Paris Mondial et du Poste Colonial, station de radiodiffusion ondes courtes destinée à l’Empire français créé lors de l'Exposition coloniale internationale de 1931. Marville a participé à la Croisière noire (1924-1925) et a collaboré au Monde colonial illustré. Il est l’auteur d’un roman africain remarqué, Tam-Tam (1927) et d’une biographie sur Marchand l’Africain. Le patronyme Maigret figure comme directeur gérant de L’Arbitraire. En cette même année 1919, il publie La Chanson de Kou-Singa, chants d’Oubangui mis en vers, plaquette dont la couverture est illustrée d’un bois original en deux couleurs de Maurice de Vlaminck. La revue Action d’avril 1920 offre à lire l’une de ses nouvelles : « Les hommes de la mort. Nouvelle africaine », illustrée elle aussi par un bois de Vlaminck. Peu avant sa mort, le vieux colonial a donné une interview à la radio française, rediffusée en 2012 sur France culture. L’Arbitraire donne de lui : « Chanson africaines : Le chant du cavalier et La chanson du chef » (n° 1, p. 8-12) et « Notes de Voyage (I, II) », la première portant sur l’île Principe (n° 2, p. 51-54).

- Louis Piéchaud (1888-1965), écrivain issu de la bourgeoisie bordelaise. Membre de la « Génération perdue », il collabore à de nombreux journaux et se manifeste bientôt dans la critique littéraire sous le pseudonyme de Norpois, assurant la rubrique « Questions de langage » au Figaro. De cet auteur, on peut lire la nouvelle « Le sourd ou la cave pleine » (n° 2, p. 41-44).

- Jean Robaglia, journaliste, avocat et député de Paris. Il meurt au début de 1928 à l’âge de 38 ans. Au printemps 1922, il a épousé Suzanne Bagès (1894-1968) qui se fera connaître comme romancière. Robaglia a publié les œuvres complète de son oncle, le dramaturge Henry Becque, dont il était l’héritier avec son frère. Le n° 2 de L’Arbitraire s’ouvre par son poème « Ma maison paternelle » (p. 40).

- Maurice de Vlaminck (1876-1958) : auteur de nombreux ouvrages (romans, écrits autobiographiques...), le peintre a été lié d’amitié avec Vanderpyl pendant un demi-siècle. Dans sa revue, le second publie du premier huit « Poèmes de peintre » (n° 2, p. 45-50).

- Un certain Wynandus, nom sous lequel on devine Vanderpyl, les pages en question traitant de quelques-uns de ses thèmes de prédilection : « Vlaminck, peintre / Le peintre Vlaminck » (n° 1, p. 20-26, avec deux toiles reproduites) et le début d’une étude intitulée « Le problème financier et administratif de nos musée nationaux » (n° 2, p. 55-56). Cette attribution est certaine. En effet, avant de quitter les Pays-Bas en 1899 (il est arrivé à Paris le 20 septembre de cette année-là, écrit-il un jour à Apollinaire), Frits van der Pijl (ainsi qu’il écrivait encore son nom à l’époque) a publié dans la presse hollandaise sous le pseudonyme Wijnandus.

- Sonia Lewitzka (1874-1937), peintre et illustratrice russe, épouse du cubiste Jean Marchand qui sera lui aussi un proche de Vanderpyl, lequel lui consacra plusieurs contributions. Lewitzka a donné un cul de lampe à L’Arbitraire (n° 2, p. 59) pour rehausser la partition de « Nature morte » (ci-contre).

- Sonia Lewitzka (1874-1937), peintre et illustratrice russe, épouse du cubiste Jean Marchand qui sera lui aussi un proche de Vanderpyl, lequel lui consacra plusieurs contributions. Lewitzka a donné un cul de lampe à L’Arbitraire (n° 2, p. 59) pour rehausser la partition de « Nature morte » (ci-contre).

- Samuel Sauser : un texte philosophico-politique intitulé « Où nous allons...» (traduit d’après l’anglais par J. D.), n° 1, p. 5-7. Qui est cet auteur qui porte le même patronyme que Blaise Cendras ? S’agit-il là d’une orthographe fautive comme dans le cas d’Honegger ?

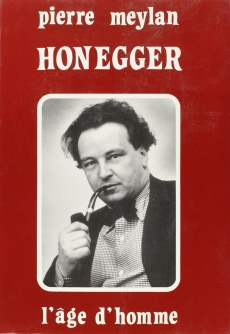

- Enfin, Arthur Honegger (1892-1955). L’Arbitraire reproduit l’une de ses partitions (n° 2, p. 58-59), écrite sur un poème de Fritz Vanderpyl : « Nature morte », initialement paru dans la revue de Pierre Albert-Birot, SIC (Sons, Idées, Couleurs, Formes, n° 13, janvier 1917), et dédié à Édouard Renoir (sans doute un frère cadet du célèbre peintre). La version des deux strophes reproduite ci-dessous est la dernière donnée par l’auteur (Poèmes. 1899-1950, Nantes, Le Cheval d’Écume). Dans L’Arbitraire, deux coquilles déparent le nom du compositeur suisse, orthographié Honniger, tant dans le sommaire qu’à la page 58 du numéro de juillet :

Le poème « Nature morte », chanté par Brigitte Balleys

Nature morte

La corbeille de porcelaine

contient des pêches et du raisin blanc.

Le napperon sent la verveine

et, dans un gobelet d’argent,

une fleur mauve fait la reine.

Sur une assiette octogonale

sont tombés trois de ses pétales

comme des papillons mourants…

En avril 1917, Honegger, qui était déjà lié à Blaise Cendras – il composera en 1920 les Trois fragments extraits de « Les Pâques à New York » –, écrit à ses parents : « Je travaille aussi à un poème d’H. Charasson, qui m’a fait faire la connaissance d’Apollinaire et d’un littérateur hollandais, Vanderpyl, dont j’avais mis un poème en musique. Apollinaire doit venir un de ces soirs à la maison pour entendre ses vers mis en musique. » (1)

À Apollinaire, le 5 janvier 1917, Vanderpyl écrit qu’il a envoyé son poème au directeur de la nouvelle revue de la rue de la Tombe-Issoire : « Il ne m’a pas répondu. J’aimerais savoir s’il n’en veut pas, car j’en ai le placement ailleurs. » (2) Il n’eut pas à chercher ailleurs puisque Pierre Albert-Birot fit paraître ses vers dans Sic.

Dans L’Arbitraire, Fritz a publié sous son nom les premiers chapitres d’une œuvre restée semble-t-il inachevée : Le Roman d’un épicurien (n° 1, p. 27-36 et n° 2, p. 60-72). Ces pages ne sont pas sans présenter des similitudes avec Le Guide égaré, paru en 1939 au Mercure de France, mais qui était prêt bien des années plus tôt, ainsi que nous le révèle Paul Léautaud dans le tome IV de son Journal Littéraire à la date du 27 novembre 1924 (p. 397). Ce jeudi-là, il reçoit la visite de Vanderpyl dans les bureaux du Mercure de France. Fritz a un roman en réserve, mais ne trouve pas d’éditeur. Pour le premier paru dans le Mercure pendant la guerre non plus, malgré un contrat signé avec Grasset. Léautaud lui conseille d’aller voir Colette qui réclame des livres à certains auteurs. Lui qui préfère nourrir ses animaux que se remplir l'estomac, qui ne sait pas cuisiner et qui n’est en rien un gastronome ne manque pas de plaisanter le gourmet : « Vanderpyl, qui est fort porté sur la table, il rédige même des articles de gastronomie au Petit Parisien, est de plus en plus énorme. Je lui ai dit ce soir : ‘‘Méfiez-vous. Vous tournez à la barrique. C’est très mauvais pour la santé.’’ Il m’a répondu : ‘‘Mais non. Vous exagérez. C’est mon pardessus d’hiver qui fait cet effet.’’ Il l’a alors enlevé. Il n’était guère moins gros. Je lui ai dit : ‘‘Vous voyez bien. Ce n’est pas du tout votre pardessus. Vous êtes énorme, c’est bien ce que je dis. – Mais vous autres, ici, il me semble… – Ici, mon cher, lui ai-je répliqué d’un bond, nous sommes tous maigres !’’ Nous étions à l’entrée de la librairie. Tout le personnel a éclaté de rire. Vanderpyl a ajouté : ‘‘En tout cas, pour le patron, il me semble qu’il n’est pas maigre. – Dame ! mon cher, ai-je répondu, quand on tient la queue de la poêle, on se soigne. »

Daniel Cunin

passage de la lettre de F. Vanderpyl à G. Apollinaire

* Relevons que, dès 1904, Vanderpyl avait été mêlé à la création d’une autre revue : La Vie, animée par Jean Valmy-Baysse, Alexandre Mercereau, Charles Vildrac, René Arcos, Henri Allorge, L. Mandin, Ed. Gazanion... Dans le premier numéro (décembre 1904), il publie « Notes internationales », texte portant une citation de Multatuli en épigraphe. Mais rien dans le deuxième (et dernier semble-t-il). Le 22 avril 1914, Comœdia annonce que Fritz lance le premier numéro de La Revue des Salons. La guerre a sans doute mis fin à cette aventure.

(1) Cité par Catherine Miller, Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, Paul Claudel et le groupe des Six. Rencontres poético-musicales autour des Mélodies et Chanson, Auderghem, Pierre Mardaga, 2003, p. 67. A. Honegger évoque la femme de lettres Henriette Charasson (1884-1972). Il la connaissait depuis l’enfance.

(2) Guillaume Apollinaire, Correspondance. Lettres reçues, XVIII, lettre 439.

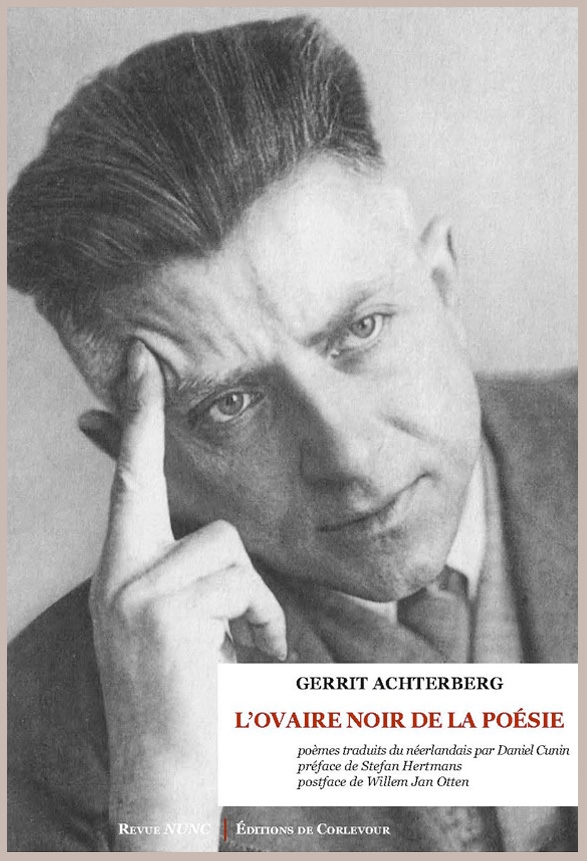

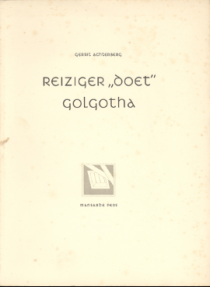

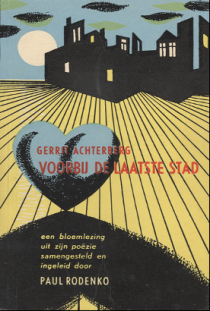

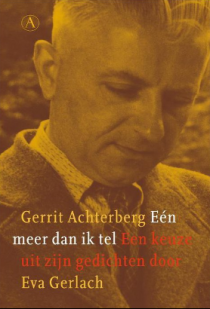

Notes au recueil de Gerrit Achterberg

À la suite de la mise en ligne de la présentation du recueil L’ovaire noir de la poésie de Gerrit Achterberg (Revue Nunc/Éditions de Corlevour), voici une série de notes portant sur nombre de poèmes figurant dans cette anthologie.

Le cœur ce soir-là prit la barre

embarquant lune et forêt

avant de hisser voile sur le miroir

de tout ce qu’il avait souffert

par vent et brune il dirigea proue

et gréement au-delà du dernier port.

Le cœur ce soir-là prit la barre est le poème placé en épigraphe à Afvaart (Appareillage). Si ces vers illustrent le titre du premier recueil de Gerrit Achterberg, ils soulignent, dans un traitement typiquement hollandais, une attention à la nature dont le poète a souvent témoigné en même temps que la symbolique du voyage en mer, sans doute aussi du voyage au-delà de la mort. Nous reprenons cette strophe pour ouvrir cette édition française. Le cœur est le lieu de mémoire, là où la vie perdure, une fois les souffrances surmontées.

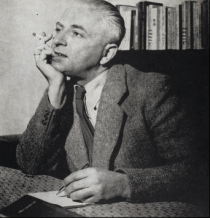

S. Vestdijk par J. Cunin (fusain, 2019)

« Lithosphère » : à propos de ce poème, Simon Vestdijk – deux poèmes d’Achterberg s’intitulent « Vestdijk » – écrit qu’il demeure incompréhensible à quiconque ignore qu’il tend en tout à redonner vie ou à faire perdurer « par les mots, voire dans la matière, dans toutes les matières imaginables pour ainsi dire, une aimée défunte ». Dans bien d’autres strophes, Achterberg se livre à cette tentative de résurrection, par exemple par le moyen de l’osmose, des rayons X, de l’électrolyse, de l’ectoplasme, de la kabbale… Fin 1959, Peter Schat (1935-2003) a composé, sous le titre Chryptogamen, des pièces pour baryton et orchestre sur cinq poèmes de Stof, à savoir « Lithosphère », « Rouge », « Bronze », « Fumée » et « Pierre ».

« Lithosphère » : à propos de ce poème, Simon Vestdijk – deux poèmes d’Achterberg s’intitulent « Vestdijk » – écrit qu’il demeure incompréhensible à quiconque ignore qu’il tend en tout à redonner vie ou à faire perdurer « par les mots, voire dans la matière, dans toutes les matières imaginables pour ainsi dire, une aimée défunte ». Dans bien d’autres strophes, Achterberg se livre à cette tentative de résurrection, par exemple par le moyen de l’osmose, des rayons X, de l’électrolyse, de l’ectoplasme, de la kabbale… Fin 1959, Peter Schat (1935-2003) a composé, sous le titre Chryptogamen, des pièces pour baryton et orchestre sur cinq poèmes de Stof, à savoir « Lithosphère », « Rouge », « Bronze », « Fumée » et « Pierre ».

« Farine » : l’auteur a retouché les vers 6-7 : en suiker in je keel / aan woorden hoog en ijl (version initiale : en woorden, hoog en ijl, / suikeren in je keel).

« Émail » : les vers 3-4 proposent une tournure assez énigmatique, une anacoluthe dirait-on, relativement à ce que l’allocutaire a légué : de onberoerde staten / ochtend : vergeetmijnieten. Soit : les états inaltérés / matin : myosotis, sans ponctuation entre « les états inaltérés » et « matin », sans article (le ou du) devant « matin ». Citons, à titre de comparaison, la traduction de Dolf Verspoor qui, pour maintenir un schéma rimé, recourt à plusieurs vocables qui ne figurent pas dans l’original (saisir, émerger, tu, inonder, ciel de lit, émerveillé, naître, sacre, appareiller): Brumes où je saisis / ce qui de toi émerge : / plans d’aube à l’état vierge / et ce myosotis / inondant nos regards – / puis tout un ciel de lit / d’émail émerveillé : / nous naissons éveillés / en bordure de nacre. / Au loin dans nos oreilles / – conques vibrant du sacre – / une mer appareille.

« Chyme » : le titre original « Brei » est un mot qui ne semble pas exister ; homophoniquement, il correspond à brij qui signifie « bouillie », mais il suffit d’ajouter un « n » au vocable pour obtenir brein, c’est-à-dire « cerveau ». Même après plusieurs lectures, on a l’impression que ce court poème est crypté du début à la fin. À titre de comparaison, citons la traduction de l’édition de 1952, intitulée « Glaire » : Mou comme ventre, mon cerveau / cherche la fine glaire / des claveaux ardés. / Très prudemment je les manie. / Ils sont, à vous mêlés, / solides par quoi, rassemblés / vous ressuscitez en albâtre.

« Pelisse » : l’escalier qui peut permettre d’atteindre l’aimée défunte figure dans plusieurs poèmes. C’est après avoir monté un escalier que Roel van Es a trouvé la mort et c’est en fuyant par ce même escalier que sa fille a été blessée par l’arme d’Achterberg. Dans « Décembre », on retrouve les marches, la chambre et la mort : ik ben beneden / het laagste peil / van zin en rede, / ik ben beneden / mijn levensreden, / trede voor trede / wordt in mij groot / een hamer, hamer. / Is dit je kamer ? / Dit is december, / die van je dood. You don’t remember. (je suis en bas / le plus bas niveau / de sens et de raison, / je suis en bas / ma raison de vivre, / marche après marche / se fait grande en moi / un marteau, marteau. / Est-ce ta chambre ? / C’est décembre, / celui de ta mort. / You don’t remember.) Dans le sonnet « Mémorandum », qui ouvre le cycle « Ballade du temps », l’échelle se substitue à l’escalier : Maar u regel na regel weer bereiken, / als treden van een ladder voor mijn voet (Mais revenir à vous ligne après ligne, / tels les barreaux d’une échelle devant mon pied). Et dans « Ets » (Gravure), autre sonnet, réapparaît l’homme qui, après une longue absence, retrouve dans les chambres la morte : il referme la porte d’entrée sur lui ; plus de pelisse suspendue, mais, en suspension dans l’air, une odeur inaltérée de lavande.

« Pelisse » : l’escalier qui peut permettre d’atteindre l’aimée défunte figure dans plusieurs poèmes. C’est après avoir monté un escalier que Roel van Es a trouvé la mort et c’est en fuyant par ce même escalier que sa fille a été blessée par l’arme d’Achterberg. Dans « Décembre », on retrouve les marches, la chambre et la mort : ik ben beneden / het laagste peil / van zin en rede, / ik ben beneden / mijn levensreden, / trede voor trede / wordt in mij groot / een hamer, hamer. / Is dit je kamer ? / Dit is december, / die van je dood. You don’t remember. (je suis en bas / le plus bas niveau / de sens et de raison, / je suis en bas / ma raison de vivre, / marche après marche / se fait grande en moi / un marteau, marteau. / Est-ce ta chambre ? / C’est décembre, / celui de ta mort. / You don’t remember.) Dans le sonnet « Mémorandum », qui ouvre le cycle « Ballade du temps », l’échelle se substitue à l’escalier : Maar u regel na regel weer bereiken, / als treden van een ladder voor mijn voet (Mais revenir à vous ligne après ligne, / tels les barreaux d’une échelle devant mon pied). Et dans « Ets » (Gravure), autre sonnet, réapparaît l’homme qui, après une longue absence, retrouve dans les chambres la morte : il referme la porte d’entrée sur lui ; plus de pelisse suspendue, mais, en suspension dans l’air, une odeur inaltérée de lavande.

« Bronze » : l’auteur emploie ici aussi un « vous » (vers 2), remplacé par un « tu » dans la traduction afin d’éviter que le pronom personnel ne renvoie aux « sapins », risque de confusion qui n’existe pas en néerlandais.

« Crêpe » : l’adjectif possessif néerlandais ne s’accorde pas en genre et en nombre. Il correspond au sexe du possesseur (en l’occurrence haar, traduit par « ses », et non par zijn qui correspondrait à un possesseur masculin) ; autrement dit, dans l’original, on lit noir sur blanc que les « membres » et les « mots » sont ceux d’une femme.

« Vert » : le vert permet au « je » d’effacer le passé et de reprendre à zéro une liaison amoureuse ; n’est-il pas la couleur du ciel au levant ? D’ailleurs, les couleurs paraissent revêtir dans l’œuvre une symbolique qui touche aux choses terrestres. On s’est interrogé sur la façon de lire les vers 5-6 : Gij zijt verschoven in de breedte, / voorbij de verticale houw (mot à mot : Vous êtes glissée dans la largeur, / au-delà de l’entaille verticale). On a pu lire « largeur » au sens de « temps » (Vous êtes reportée sur l’axe imaginaire, vers le point de départ) et la « balafre verticale », « le coup de hache vertical » au sens de « la fin violente qui vous attend » ; on a pu penser aussi aux méridiens et parallèles qui revêtent une importance dans le décalage temporel. Il est intéressant de voir qu’Achterberg considère la couleur (rouge, vert, bleu) comme une matière. Le noir semble avoir eu sa prédilection.

« Sève » : Zog, le titre original a trois sens principaux : « sève », « lait maternel » et « sillage ». Un poème, comme d’autres, composé d’une seule phrase.

« Poudre » : un exemple de « mystique extravertie » selon Els Bruynooghe, auteure d’une thèse sur la « mystique » dans la poésie de Gerrit Achterberg : le poète ne se tourne pas exclusivement par l’esprit vers l’Un, le divin, mais il l’appréhende par les sens. Ce que Paul Rodenko, auteur proche du poète, avait déjà qualifié de mystique énergético-matérialiste. La poudre renvoie à la maison Houbigant, créée par le parfumeur Jean-François Houbigant (1752-1807, portrait) qui a ouvert, rue du Faubourg-Saint-Honoré, la boutique À la corbeille de fleurs. L’entête de ses factures portait cette mention : « Houbigant, marchand parfumeur, tient fabrique et magasin de gants, poudres, pommades et parfums, ainsi que de véritable rouge végétal, qu’il a porté au plus haut degré de la perfection ; il fait et fournit les corbeilles de mariage et baptême avec assortiment complet. » Vers 1900, cette maison était l’une des plus prestigieuses parfumeries au monde. Introduire un nom propre, le nom d’une ville dans un poème, Achterberg le fait à certaines occasions pour glisser, semble-t-il, une note anecdotique, un rien de vraisemblable, dans un énoncé qui revêt pour le reste une dimension théologique ou cabalistique, voire scientifique.

« Poudre » : un exemple de « mystique extravertie » selon Els Bruynooghe, auteure d’une thèse sur la « mystique » dans la poésie de Gerrit Achterberg : le poète ne se tourne pas exclusivement par l’esprit vers l’Un, le divin, mais il l’appréhende par les sens. Ce que Paul Rodenko, auteur proche du poète, avait déjà qualifié de mystique énergético-matérialiste. La poudre renvoie à la maison Houbigant, créée par le parfumeur Jean-François Houbigant (1752-1807, portrait) qui a ouvert, rue du Faubourg-Saint-Honoré, la boutique À la corbeille de fleurs. L’entête de ses factures portait cette mention : « Houbigant, marchand parfumeur, tient fabrique et magasin de gants, poudres, pommades et parfums, ainsi que de véritable rouge végétal, qu’il a porté au plus haut degré de la perfection ; il fait et fournit les corbeilles de mariage et baptême avec assortiment complet. » Vers 1900, cette maison était l’une des plus prestigieuses parfumeries au monde. Introduire un nom propre, le nom d’une ville dans un poème, Achterberg le fait à certaines occasions pour glisser, semble-t-il, une note anecdotique, un rien de vraisemblable, dans un énoncé qui revêt pour le reste une dimension théologique ou cabalistique, voire scientifique.

« Peau » : faut-il voir dans ce lin une allusion à Apocalypse 19 : 8 ? Citons, à titre de comparaison, (les) deux traductions existantes parues sous le même titre : Le temps en dedans vous replie. / Autour de vous je ne déploie, / lin sacré, / mon immortalité. / Nulle mort désormais ne se lève / en cette peau nouvelle. (édition 1952) Le temps te replie. / Autour, je m’épanche / dans la toile blanche / d’éternelle vie. // Les décès ne peuvent / rien dans ma peau neuve. (trad. Dolf Verspoor)

« Peau » : faut-il voir dans ce lin une allusion à Apocalypse 19 : 8 ? Citons, à titre de comparaison, (les) deux traductions existantes parues sous le même titre : Le temps en dedans vous replie. / Autour de vous je ne déploie, / lin sacré, / mon immortalité. / Nulle mort désormais ne se lève / en cette peau nouvelle. (édition 1952) Le temps te replie. / Autour, je m’épanche / dans la toile blanche / d’éternelle vie. // Les décès ne peuvent / rien dans ma peau neuve. (trad. Dolf Verspoor)

« Fleur » : quatre néologismes, d’une teneur pseudo-scientifique dirait-on, figurent dans les quatre derniers vers. « Le ‘‘vous’’ survit dans la réalité du poème du fait que les fleurs de son existence reçoivent un nom encore inconnu. On peut y voir une allusion à l’Apocalypse de Jean, 2 : 17, où l’on donne un nom nouveau à ceux qui vont acquérir l’éternité. Dans le parler du milieu religieux d’où est issu Achterberg, ‘‘avoir reçu un nom nouveau’’ signifiait : être préservé pour l’éternité » (cf. Andries Middeldorp, « Neologismen bij Achterberg », Achterbergkroniek, n° 25, 1995, p. 45-55). La symbolique de la fleur apparaît dans près de cinquante poèmes d’Achterberg (voir par exemple « Mère I ») ; il semble qu’avec le temps, dans cette portée symbolique, le « mot » (puisé dans diverses disciplines scientifiques ou autres) se soit substitué de plus en plus à la « fleur » (cf. R.L.K. Fokkema, « Van bloem naar woord », Achterbergkroniek, n°1, 1982, p. 22-24).

« Église » : sans doute le terme « temple » conviendrait-il mieux pour traduire ce titre ; à la différence du français, la langue néerlandaise n’opère pas de distinction entre l’édifice où a lieu l’exercice du culte catholique et celui où se réunissent les fidèles protestants. On observe ici, au premier vers, ce qui paraît au premier abord une anacoluthe, mais qui est en réalité un emploi adjectival inédit du mot « église » : De kerken ochtend bouwt / ramen tegen het licht : mot à mot : Les églises matin construit / fenêtres contre la lumière, ce qu’il convient de lire comme : Le matin d’église construit / des fenêtres face au jour. On pourrait aussi écrire « Le matin en église » comme on parle d’un jouet en bois.

« Église » : sans doute le terme « temple » conviendrait-il mieux pour traduire ce titre ; à la différence du français, la langue néerlandaise n’opère pas de distinction entre l’édifice où a lieu l’exercice du culte catholique et celui où se réunissent les fidèles protestants. On observe ici, au premier vers, ce qui paraît au premier abord une anacoluthe, mais qui est en réalité un emploi adjectival inédit du mot « église » : De kerken ochtend bouwt / ramen tegen het licht : mot à mot : Les églises matin construit / fenêtres contre la lumière, ce qu’il convient de lire comme : Le matin d’église construit / des fenêtres face au jour. On pourrait aussi écrire « Le matin en église » comme on parle d’un jouet en bois.

« Basalte » : le feldspath et le quartz sont des composantes importantes des roches mentionnées dans le premier vers.

« Cortex » : la neige apparaît dans bien d’autres poèmes (voir dans cette anthologie « Résurrection » et « Odin »), le terme (sneeuw) sert même de titre à quatre poèmes de quatre recueils différents.

« Feutre » : citons là aussi, à titre de comparaison, la traduction de Dolf Verspoor : Nuit faite d’épiderme. / Épouse en chamois lisse. / Feutre qui partout ferme. / Lune en velours qui glisse / sur un daim de chair ferme. / Ta lèvre est taffetas / dans ce tombeau de soie.

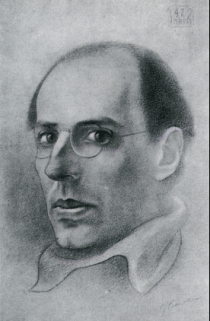

« Crayon » : ce poème a également paru sous le titre « Bendien ». Jacob Bendien (1890-1933, autoportrait de 1927 ci-contre) était un artiste abstrait et théoricien amstellodamois qui a vécu plusieurs années à Paris. Il se réclama du « méditisme », style qu’il développa essentiellement dans ses dessins. Celui qui a pu inspirer le poème représente (ci-dessus), dans un gris plus ou moins soutenu, une femme éthérée, longiligne, nue à la poitrine ronde, qui s’avance en paraissant sortir d’une brume ; on distingue à peine un bras, pas la chevelure ; peut-être a-t-elle les paupières baissées. À bien des reprises, le terme schemer (crépuscule) annonce, sous la plume d’Achterberg, une réalité hallucinatoire, onirique ; on assiste, comme souvent dans son œuvre, à une (tentative d’)union entre le « je » et une femme, à un moment où ils ne font plus qu’un – l’acte sexuel n’est-il d’ailleurs pas suggéré ici ? Par ailleurs, la structure métrique du poème original reflétant sa structure sémantique, forme et teneur se rejoignent à l’image du corps et de l’âme. Bien entendu, le fait que Gerrit Achterberg écrivait les premiers jets de ses poèmes au crayon à papier n’est pas anodin (cf. Frank van Doeselaar & Lidewijde Paris, « ‘‘Ik kwam een vrouw tegen van J. Bendien’’ », Achterbergkroniek, n° 9, 1986, p. 37-43 ; Gerrit Otterloo, « En toen zij voorbij was kende ik lichaam en ziel », Achterbergkroniek, n° 10, 1987, p. 49-54). D’autres artistes sont au cœur d’un poème ou en sont le « prétexte » : Rodin (« Danaïde »), Van Gogh (« Vincent »), Hercules Seghers (« Fer »), le Douanier Rousseau (« Henri Rousseau »), Carel Willink (« Malheur »), Goya (« Terreur III »), Théophile-Alexandre Steinlen (« Les noyés »), Johfra (« Lucifer »), etc.

« Crayon » : ce poème a également paru sous le titre « Bendien ». Jacob Bendien (1890-1933, autoportrait de 1927 ci-contre) était un artiste abstrait et théoricien amstellodamois qui a vécu plusieurs années à Paris. Il se réclama du « méditisme », style qu’il développa essentiellement dans ses dessins. Celui qui a pu inspirer le poème représente (ci-dessus), dans un gris plus ou moins soutenu, une femme éthérée, longiligne, nue à la poitrine ronde, qui s’avance en paraissant sortir d’une brume ; on distingue à peine un bras, pas la chevelure ; peut-être a-t-elle les paupières baissées. À bien des reprises, le terme schemer (crépuscule) annonce, sous la plume d’Achterberg, une réalité hallucinatoire, onirique ; on assiste, comme souvent dans son œuvre, à une (tentative d’)union entre le « je » et une femme, à un moment où ils ne font plus qu’un – l’acte sexuel n’est-il d’ailleurs pas suggéré ici ? Par ailleurs, la structure métrique du poème original reflétant sa structure sémantique, forme et teneur se rejoignent à l’image du corps et de l’âme. Bien entendu, le fait que Gerrit Achterberg écrivait les premiers jets de ses poèmes au crayon à papier n’est pas anodin (cf. Frank van Doeselaar & Lidewijde Paris, « ‘‘Ik kwam een vrouw tegen van J. Bendien’’ », Achterbergkroniek, n° 9, 1986, p. 37-43 ; Gerrit Otterloo, « En toen zij voorbij was kende ik lichaam en ziel », Achterbergkroniek, n° 10, 1987, p. 49-54). D’autres artistes sont au cœur d’un poème ou en sont le « prétexte » : Rodin (« Danaïde »), Van Gogh (« Vincent »), Hercules Seghers (« Fer »), le Douanier Rousseau (« Henri Rousseau »), Carel Willink (« Malheur »), Goya (« Terreur III »), Théophile-Alexandre Steinlen (« Les noyés »), Johfra (« Lucifer »), etc.

« Fer » : Hercules Seghers (1589-1638) était ce graveur et peintre hollandais du Siècle d’or que Rembrandt considérait comme son maître. André du Bouchet lui a consacré quelques belles pages dans L’Incohérence. Au vers 2 figurait à l’origine le mot « éphémères » et non pas « légendaires », et au vers 8 paart zich (s’accouple, que nous reprenons), remplacé par la suite par smeedt zich (se forge).

« Matière I » et « Matière II » : ces deux poèmes portent le même titre en néerlandais (« Stof »), le premier figurant dans le recueil Eiland der ziel, le second – qui s’intitulait à l’origine « Prière à la matière » – dans Osmose.

« Prière à la machine à écrire » : dans son poème « Dactylo », Gerrit Achterberg parle de sa machine à écrire comme du « petit piano de mon âme ». Ici, elle est appelée à se substituer à Dieu, l’homme moderne la vénérant et lui demandant pardon.

« Révélation » : pourquoi placer « Révélation », « Pâques » et « Résurrection » – trois poèmes figurant dans cet ordre dans le recueil Thèbes, suivis d’ailleurs de « Pentecôte » – dans le volet intitulé « Matière » ? Tout simplement parce que, dans ce polyptique singulier sur l’histoire du Salut, il est question du corps, de « la matière merveilleuse de toute la chair ». Achterberg a réécrit la première strophe de « Révélation », initialement un quatrain correspondant à ceci : J’entre dans la chambre du matin : / l’obscurité est restée groupée / au-dessus de l’ange de vos membres ; / aucune mort n’a ce commencement.

« Pâques » : dans la Pâque de l’aimée disparue – réelle en même temps que surnaturelle –, le mot se fait chair. Dans « Tête-à-tête », sonnet du cycle « Ballade du temps », on retrouve une « palingénésie » similaire, au cours d’un repas que partage la défunte recréée avec le « je ».

« Résurrection » : ce poème figure dans le recueil Thèbes. Un autre, antérieur et printanier pourrait-on dire, qui figure dans Osmose, porte le même titre.

« Pollen » : à l’origine, le poème ne portait pas de titre. Et à la place du mot stuifmeel (pollen, mais aussi « poussière de farine », « fleur de farine » ou « neige qui poudroie ») figurait le synonyme moins usité bloemstof (« poussière de fleur / de farine »).

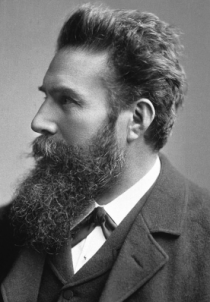

« Radium » : à l’origine, ce poème ne portait pas de titre et comptait une seule strophe de sept vers ; les trois derniers (Le radium de votre âme / rayonne vers un but / tombé de moi) ont été remplacés par une strophe beaucoup plus convaincante. La fin finalement retenue (de donkere eierstok / van ongeboren poëzie) – que l’on pourrait aussi traduire par : l’ovaire obscur / d’une poésie non née – a donné son titre au présent recueil. Dans ce poème du recueil Mascotte, comme dans « Plastique » par exemple, Achterberg « incorpore son thème principal à la fois sur le plan matériel (chimique) et sur le plan spirituel : un ‘‘je’’ qui conserve l’inexorable souvenir d’une femme absente, avec laquele il essaie d’entrer en contact à travers sa poésie » (cf. Ton Umans, « Chemie bij Achterberg », Achterberg Jaarboek, n° 8, 2008, p. 93-103). On a pu voir dans le X minuscule une allusion au monogramme christique, autrement dit un lien entre l’aimée et le Christ. Bien entendu, on ne peut s’empêcher de rapprocher « Radium » de « Röntgen ». Premier prix Nobel de physique, le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen (photo) a découvert les rayons X. Ces rayons pénètrent tout, y compris, pourquoi pas, le bois d’un cercueil, une pierre tombale ; on a pu utiliser à ce sujet l’expression « l’âme de l’atome ».

« Radium » : à l’origine, ce poème ne portait pas de titre et comptait une seule strophe de sept vers ; les trois derniers (Le radium de votre âme / rayonne vers un but / tombé de moi) ont été remplacés par une strophe beaucoup plus convaincante. La fin finalement retenue (de donkere eierstok / van ongeboren poëzie) – que l’on pourrait aussi traduire par : l’ovaire obscur / d’une poésie non née – a donné son titre au présent recueil. Dans ce poème du recueil Mascotte, comme dans « Plastique » par exemple, Achterberg « incorpore son thème principal à la fois sur le plan matériel (chimique) et sur le plan spirituel : un ‘‘je’’ qui conserve l’inexorable souvenir d’une femme absente, avec laquele il essaie d’entrer en contact à travers sa poésie » (cf. Ton Umans, « Chemie bij Achterberg », Achterberg Jaarboek, n° 8, 2008, p. 93-103). On a pu voir dans le X minuscule une allusion au monogramme christique, autrement dit un lien entre l’aimée et le Christ. Bien entendu, on ne peut s’empêcher de rapprocher « Radium » de « Röntgen ». Premier prix Nobel de physique, le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen (photo) a découvert les rayons X. Ces rayons pénètrent tout, y compris, pourquoi pas, le bois d’un cercueil, une pierre tombale ; on a pu utiliser à ce sujet l’expression « l’âme de l’atome ».

« Densité » : à l’origine, ce poème ne portait pas de titre et proposait une version moins appropriée des quatre derniers vers : maar nu gestold / tot zooveel lied, / dat het geen melodie bezit / om vleugels uit te slaan / in zon en maan (à présent coagulé / jusqu’à cette quantité de chant, / dépourvu de mélodie / pour déployer des ailes / sous soleil et lune). On peut voir une identification entre la « maison hermétique » et le « vous » ; le poème idéal serait un bloc de matière lexicale (cf. Fabian R.W. Stolk, « Acherbergs densiteit », Achterbergkroniek, n° 14, 1989, p. 23-28).

« Microbes » : à propos de ce sonnet, la consœur flamande d’Achterberg, Christine D’haen (1923-2009) – dont la vocation poétique était tout aussi radicale que celle du Néerlandais – écrit : « Le mot est une image directe de la chose. Pour nous, humains, il existe un lien direct entre la chose et son nom. Nous nommons tout, nous aspirons sans cesse à nommer ce qui pourtant ne peut l’être. Pour nous, le savoir va de pair avec cette aspiration. La défunte étant devenue pour Achterberg toute chose, tout mot est le moyen le plus direct de l’atteindre. Pas un mot qui ne la désigne pas, de même qu’il n’est pas une chose qui ne soit pas elle. » « Microbes » est le seul poème dont Achterberg a proposé une seconde version retenue dans ses œuvres. Le « comptoir » revient dans le sonnet postérieur « Liberty » : le « je » voit le « vous » dans une vitrine, à côté d’autres femmes (des prostituées ?), d’autres mannequins, vêtue d’habits neufs, une étiquette en mentionnant le prix sur sa poitrine : Je me souviens alors combien je vous appartiens. / L’unique chose qui compte dans ma vie, / se débourse à l’intérieur sur le comptoir.

« Microbes » : à propos de ce sonnet, la consœur flamande d’Achterberg, Christine D’haen (1923-2009) – dont la vocation poétique était tout aussi radicale que celle du Néerlandais – écrit : « Le mot est une image directe de la chose. Pour nous, humains, il existe un lien direct entre la chose et son nom. Nous nommons tout, nous aspirons sans cesse à nommer ce qui pourtant ne peut l’être. Pour nous, le savoir va de pair avec cette aspiration. La défunte étant devenue pour Achterberg toute chose, tout mot est le moyen le plus direct de l’atteindre. Pas un mot qui ne la désigne pas, de même qu’il n’est pas une chose qui ne soit pas elle. » « Microbes » est le seul poème dont Achterberg a proposé une seconde version retenue dans ses œuvres. Le « comptoir » revient dans le sonnet postérieur « Liberty » : le « je » voit le « vous » dans une vitrine, à côté d’autres femmes (des prostituées ?), d’autres mannequins, vêtue d’habits neufs, une étiquette en mentionnant le prix sur sa poitrine : Je me souviens alors combien je vous appartiens. / L’unique chose qui compte dans ma vie, / se débourse à l’intérieur sur le comptoir.

« Protéine » : dans « Terra incognita », un poème plus tardif, on trouve un vers qui n’est pas sans rappeler le dernier de « Protéine » : Ik ben u blijven volgen op de voet (Je n’ai cessé de vous suivre à la trace).

« Topaze » : poème dédié à l’origine à A. A. M. Stols (1870-1942), éditeur originaire de Maastricht qui a joué un grand rôle dans les échanges littéraires entre Plats Pays et France, publiant entre autres, en français, neuf livres de Larbaud, cinq de Valéry, plusieurs de Gide.

« Chrysolite » : poème inspiré d’une scène capturée par Achterberg, sur une route à flanc de montagne, lors de son premier voyage en France. Les voyageurs se sont un peu égarés, ils cherchent un hôtel avant la tombée de la nuit ; tout à coup, ils entendent des détonations, des pierres roulent sur l’asphalte. Tels des fantômes, des ouvriers couverts de la poudre blanche du calcaire descendent et entourent bientôt la voiture.

« Plastique » : selon Achterberg, « plastique » était un mot plastique, magnifique. Dans la strophe 2, on a l’impression de lire une description du processus chimique qui permet la fabrication de cette matière.

« Trine alliance » : l’un des plus anciens poèmes de Gerrit Achterberg (manuscrit ci-dessus), publié en revue en 1928, sans titre et non sans avoir été remanié sur la proposition de l’un des rédacteurs. Figurant dans le premier « vrai » recueil du Néerlandais (Afvaart, 1931), il annonce la thématique majeure de l’œuvre. « Je ne pourrais nommer aucun auteur néerlandais dont les meilleurs poèmes sont déterminés de façon aussi inéluctable par la toute-puissance – la terreur pour ainsi dire – d’une tendance, d’un but. » (A. Roland-Holst) « La ‘‘douce union’’ est une projection de l’échec humain transformé en triomphe poétique (suivant une dialectique qui présente des similitudes avec celle de Kierkegaard selon lequel le plus extrême de la peur signifie aussi la joie la plus légère). » (Paul Rodenko) (photo de Rodenko et Achterberg ci-dessous)

« Le fou et le miroir » : l’un des premiers lecteurs d’Eiland der ziel (1939), Theo van der Leek – connaissance d’Achterberg et collaborateur de la revue littéraire des jeunes protestants Opwaartsche wegen (laquelle a, en tout, accueilli 51 poèmes d’Achterberg) –, voit, dans ce poème, l’expression d’une rencontre avec Dieu. « Le poète commence à se percevoir à travers lui-même. C’est-à-dire qu’il retient sa personne comme critère, point de départ de sa propre exploration. Dans quel but ? Pour éclairer la question d’une piété éventuellement présente. Ce que l’on pourrait certainement aussi appeler une recherche de la foi, qu’elle soit ou qu’elle ne soit pas. Cependant, le résultat est négatif : il ne la trouve pas. » (cf. Th. van der Leek, « De dichter Achterberg », Opwaartsche wegen, 1939-1940, p. 104-132).

« Le fou et le miroir » : l’un des premiers lecteurs d’Eiland der ziel (1939), Theo van der Leek – connaissance d’Achterberg et collaborateur de la revue littéraire des jeunes protestants Opwaartsche wegen (laquelle a, en tout, accueilli 51 poèmes d’Achterberg) –, voit, dans ce poème, l’expression d’une rencontre avec Dieu. « Le poète commence à se percevoir à travers lui-même. C’est-à-dire qu’il retient sa personne comme critère, point de départ de sa propre exploration. Dans quel but ? Pour éclairer la question d’une piété éventuellement présente. Ce que l’on pourrait certainement aussi appeler une recherche de la foi, qu’elle soit ou qu’elle ne soit pas. Cependant, le résultat est négatif : il ne la trouve pas. » (cf. Th. van der Leek, « De dichter Achterberg », Opwaartsche wegen, 1939-1940, p. 104-132).

« Jan Toorop » : l’un des peintres majeurs des Pays-Bas, né en 1858 sur l’île de Java, mort en 1928 à La Haye. Membre du Groupe des XX, ami de Verhaeren, fondateur d’une famille de peintres (père de Charley Toorop, grand-père d’Edgard Fernhout, arrière-grand-père de Rik Fernhout), il peint de nombreux Christ après sa conversion au catholicisme en 1905. On le rattache à nombre de styles de son époque (impressionnisme, pointillisme, luminisme, Art nouveau, symbolisme…). Sur le millier de poèmes qu’à laissés Achterberg, 25 contiennent des références aux arts plastiques. Il a reconnu avoir été marqué par l’œuvre des artistes suivants (outre Toorop, Bendien et le Douanier Rousseau) : Kandinsky (auquel il a consacré un poème abstrait en trois volets), Rembrandt, Adriaan van Ostade, Meindert Hobbema, Vermeer, Le Titien, Botticelli, Odilon Redon, Raoul Hynckes, Pyke Koch, Charley Toorop, Matthijs Maris, Herman Kruyder, Hendrik Chabot, Hendrik Nicolaas Werkman, Carel Willink et Vincent van Gogh. Notons encore que le poète portait sur lui, à une époque, une carte postale reproduisant une œuvre de Jan Toroop (ci-dessous) intitulée Seul le Christ peut tout sauver (1921), laquelle a pu inspirer en partie le poème.

« Le poète est une vache » (De dichter is een koe) : ce poète ruminant, qui figure dans Eiland der ziel et qui a pu choquer à l’époque certains lecteurs, a paru en français dans Les Cahiers de la Licorne, n° 4, 1958 dans une traduction de J. F. Temple et H. Breuker. Cette traduction a conduit leur quasi voisin, l’écrivain d’expression occitane Yves Rouquette, à en reprendre le titre pour l’une de ses œuvres (Lo poèta es una vaca, 1967), laquelle est d’ailleurs dédiée à Achterberg. « Yves Rouquette rappelle dans son récit qu’Achterberg, traduit par Henk Breuker sous le titre de Matière, avait été édité par Frédéric Jacques Temple et François Cariés en 1952 (Cap l’Òc, 2013, p. 37). Le poète néerlandais a mis à jour un ‘‘je’’ qui éprouve la disparition de l’être aimé disparu mais dont le moi du poète engagé psychiquement reste en retrait quand le poème arrive pour devenir un objet réel. Selon le poète néerlandais, cet effacement du moi révélait une très forte puissance à l’intérieur qu’il désignait comme un grand Vous. Et en mettant la mort qui n’a cessé de le ronger au cœur de sa création, il a aboli des frontières pour devenir homme-animal, ou surtout homme-femme comme dans ‘‘Sexoïde’’ (poème de la période 1946-1948) : Ik ben een man geworden met twee lijven, / nl. dat van mij en van mijn vrouw. Achterberg, qui en était venu à tuer la femme aimée, qui avait vécu dans un asile d’aliéné, qui avait développé le thème d’Orphée et s’était voué à une écriture poétique devenue recherche de l’absolu, a été une voix à laquelle Yves Rouquette et Jean Boudou ne sont vraisemblablement pas restés insensibles. » (cf. Joëlle Ginestet, « Yves Rouquette : poème et première personne », Revue des langues romanes, n° 2, 2017, p. 435-459).

Notons qu’on retrouve la formule achterbergienne sous la plume de Claude Ber (« Méditation / rumination ou le poète est une vache ») dans le volume collectif La Poésie comme espace méditatif ? (2015), un passage qui commence par ces lignes : « Au final ou dès l’orée, à force de ruminer de méditation poétique en poésie méditative, le poète est une vache. Ruminant. Ruminant sans cesse. Et le poème lui-même ruminant. Se ruminant en entier. À convoquer un troupeau de bovidés profanes et sacrés dans la rumination méditative, c’est dire qu’à poétiser et méditer, à méditer en poésie, par et dans l’écriture du poème, c’est de rumination constante qu’il s’agit. Tout ce que, supra, je viens de ruminer, et plus encore évidemment, est toujours là présent à se ruminer dans l’écrire du poème. Là présent à l’ouvrage, mais non exposé dans lui. Non dans l’explicite du déplié, mais dans l’implicite de la posture d’écriture du poème. »

Toujours sous ce même titre, le Flamand Hugo Brems a publié en 2005 un recueil d’essais sur la façon dont fonctionne un poème. À propos de celui d’Achterberg, il avance : « le poète est une vache, le lait est le poème, l’inconscient est l’eau, est la source d’inspiration », avant de renoncer à toute explication définitive. Comme Paul Rodenko, on peut rapprocher « Le poète est une vache » (illustration ci-dessous : Frits Haans, 1973) du « Melkknecht » (Trayeur) – poème postérieur, lui aussi empreint d’humour : une fois la traite faite, il donne son lait comme les poètes leur sang – ainsi que d’Apis, le taureau vénéré dans l’ancienne Égypte. On observe d’ailleurs dans ces deux poèmes l’assimilation du poète homme à la vache ; dans d’autres, il se confond avec une femme.

« Caïn » : on trouve d’autres approches et lectures de ce personnage dans l’œuvre de Gerrit Achterberg, par exemple dans « Fall-out », l’un de ses derniers poèmes, qui mêle vocabulaire et évocation bibliques à des termes et des images propres à la Seconde Guerre mondiale (Ausweis, radioactivité…). Caïn semble en l’occurrence « de retour » sous la miséricorde de Dieu. « Adam », « Job », « Marie », « Marie-Madeleine » ou encore « Moïse » sont d’autres poèmes d’Achterberg qui portent comme titre le nom d’un personnage biblique.

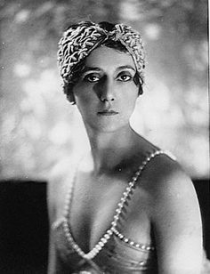

« Boléro de Ravel » : comme dans pratiquement tous les poèmes d’Achterberg qui comprennent une référence musicale (une bonne douzaine), celle-ci est essentiellement fonctionnelle : l’important, en l’occurrence, c’est la femme qui danse à l’instar d’Ida Rubinstein (photo ci-contre). Toutefois, ces quelques vers, à l’exemple du Boléro, relèvent d’une veine impressionniste ; d’autre part, à la mélodie répétitive de l’œuvre musicale suivie d’un lent crescendo semblent correspondre les trois strophes qui évoquent des étendues monotones puis la dernière qui offre un contraste, centrée qu’elle est sur le « je », le poème et le « vous » ; un lien organique se créée donc entre partition et poème (cf. Léonie Maass, « De muzikale voorkeur van Gerrit Achterberg », Achterberg Jaarboek, n° 8, 2008, p. 67-77 ; John Christoffel Kanmemeyer, « Twee ‘‘musiek’’-gedigte van Gerrit Achterberg », Achterbergkroniek, n° 14, 1989, p. 29-35 ; Leo Samama, « Over de verhouding tussen muziek en poëzie », Achterbergkroniek, n° 19, 1991, p. 31-37). Dans ses jeunes années, le poète avait suivi des cours de violon ; il aimait écouter des concerts à la radio. « Eine kleine Nachtmusik » (Une petite musique de nuit) paraît bien, cependant, un hommage à Mozart composé dans une veine plutôt romantique tout en privilégiant la symbolique de l’accouchement : le poète accouche d’un poème (voir « Utérus »). « La parenté entre le fait de composer une pièce musicale et le fait de composer un poème qu’exprime ‘‘Une petite musique de nuit’’